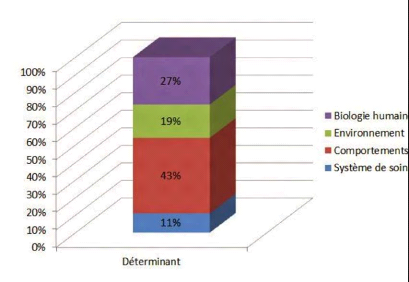

Plusieurs recherches ont traité la question en

déterminant le poids de chaque déterminant dans la santé

d'une population ou d'un individu. Notamment l'étude de G. E. Alan Dever

en 1975183, en étudiant les causes de mortalités en

Géorgie (États-Unis), il a défini la part de chaque

facteur dans les causes de mortalité des individus. Selon son

étude, le premier facteur d'ordre biologique n'est responsable que de

27%, le mode de vie de 43%, l'environnement de

183 G. E. Alan Dever, « An Epidemiological Model for Health

Policy Analysis », Social Indicators Research 2,

no 4 (mars 1976): 453-66,

https://doi.org/10.1007/BF00303847.

19% et l'organisation du système de soin de 11%. Bien

évidemment, ces statistiques peuvent être différentes en

fonction du milieu étudié et de son évolution dans la

transition épidémiologique184. Ce que l'on peut

retenir de cette étude de Dever, c'est qu'elle illustre

précisément le poids et l'ampleur de chaque déterminant

dans la santé d'une population ou d'un individu. Elle remet en question

l'idée communément admise, que la santé relève

systématiquement du système médical. Ainsi elle nous

interroge également, sur l'hégémonie du

tout-médical (système de soins) (Cf. figure n°11).

Figure n° 11: La poids de chaque facteur dans la

santé

Source : : déterminants de

santé | Le club des médecins blogueurs (

clubdesmedecinsblogueurs.com)

Tiré de : G. E.

Alan Dever, « An Epidemiological Model for

Health Policy Analysis », Social Indicators Research 2, no 4

(mars 1976): pp453-466

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

5 8 | 1 4 8

184 Picheral, « Géographie de la transition

épidémiologique ».

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

5 9 | 1 4 8

Nous allons donc faire un éclairage sur chaque facteur

déterminant la santé185 (186 187 188 189):

> Le premier facteur est d'ordre biologique, psychologique

et physiologique (âge, sexe, taille) qui font référence

à l'organisme individuel à sa résistance (immunité)

et à sa temporalité. Ils sont généralement

liés à l'hérédité et ils sont non

modifiables. L'état de santé d'un individu dépend en

partie de ces éléments individuels. Ils peuvent combattre,

être résilients ou non face à une maladie. Ainsi

l'avancement dans l'âge peut expliquer certaines fragilités du

corps humain et le rendre vulnérable et sujet à certaines

pathologies liées uniquement à la vieillesse. (Comme le cancer,

l'Alzheimer, le diabète, les maladies cardiovasculaires etc). Ce facteur

peut interagir avec d'autres déterminants, selon leurs qualités,

d'une manière négative ou positive.

> Le deuxième facteur lié au mode et aux

habitudes de vie personnels est relatif aux comportements individuels, lesquels

peuvent influencer positivement ou négativement l'état de

santé. Cela s'explique par notre alimentation, nos passe-temps, nos

choix de moyens de transport, nos consommations, notre hygiène et nos

activités quotidiennes. Ainsi, par exemple, la consommation de tabac

augmente les risques de contracter certaines maladies non transmissibles comme

le cancer pulmonaire et des problèmes cardiovasculaires chez les

adultes. Une trop grande consommation de sel favorise l'hypertension

artérielle alors que l'excès de sucre augmente les risques

d'obésité et de diabète de type 2.

> Le troisième facteur lié à la vie

en société : le milieu familial, l'appartenance à un

groupe, l'estime de soi, la relation avec les autres, le milieu d'habitation

(voisinage etc.), les relations humaines (amis, collègues de travail et

de sport, etc.). Tous ces éléments créent des interactions

sociales. Ils ont une influence sur l'état psychique et

185 Cette partie est tirée des travaux de : Dr Sylvain

FEVRE, Erwan Le Goff, Anne Roué le Gall, Dr Erold Joseph etc. :

186 « déterminants de santé | Le club des

médecins blogueurs », consulté le 26 octobre 2021,

https://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/category/determinants-de-sante/.

187 Erwan Le Goff, « Erwan Le Goff. Les

Villes-Santé en Bretagne : quels choix de gestion et

d'aménagement des espaces ?. Géographie. Université Rennes

2, 2012. Français. ffNNT : 2012REN20051ff. fftel-00772443 »

(2012).

188 Roué Le Gall, « «Agir pour un urbanisme

favorable à la santé, concepts & outils » ; Guide

EHESP/DGS, ROUÉ-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc et CUZIN

Ysaline, 2014. »

189 « COMPRENDRE LA SANTÉ AUTREMENT (Suite) Le

Décès Du Petit Gabo Troisième Partie Par Dr Erold JOSEPH

1/11/19 »,

lenational.org/, consulté

le 23 septembre 2021,

https://lenational.org/post_free.php?elif=1_CONTENUE/societes&rebmun=3510.

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

6 0 | 1 4 8

sur l'état de santé en général

d'un individu. Ils peuvent être positifs ou négatifs pour la

santé.

> Le quatrième facteur est lié aux

différentes conditions : sociaux-économiques, culturelles et

environnementales. Ce facteur est relatif à un ensemble

d'éléments influençant l'état de santé d'un

individu :

· Socio-économique : cet environnement est

relatif à la situation sociale et économique de l'individu, de sa

ville et de son pays. Un pays riche a plus de possibilités d'offrir une

situation socio-économique favorable à sa population

(Système de soin de qualité et accessible à tous, la

recherche biologique, alimentation de qualité, la

sécurité, un niveau de revenus convenable pour subvenir aux

besoins, une éducation et une formation de qualité, des

équipements de qualité, des logements décents, des emplois

de qualité, etc. Par conséquent, ce facteur peut se traduire par

le développement du phénomène des

inégalités sociales de santé. Comme nous l'avons

évoqué précédemment, ce phénomène

résulte du niveau social et économique de l'individu. Plus une

personne a un niveau de vie élevé, une place importante dans la

hiérarchie sociale et plus sa probabilité d'être en

meilleure santé augmente. L'inverse est aussi vrai : plus une personne a

des revenus faibles et une place au bas de l'échelle sociale, moins il a

de chances d'être en bonne santé. Ce facteur conditionne, dans la

majorité des cas, le mode et le style de vie des gens.

· Culturelles : cet environnement lié à la

culture de l'individu, sa vision du monde et sa façon

d'appréhender les choses. Ainsi les habitants d'un pays où les

croyances sont prédominantes où se développe l'idée

de la santé étant relative à des pratiques ancestrales

transmises par les coutumes et les traditions. L'évo-lution de la

technologie peut également bouleverser les cultures et influencer la

santé des individus. On assiste à l'évolution de la

télémédecine (consultation en ligne).

> Environnementales : ce facteur fait

référence à deux catégories d'environnements :

· L'environnement naturel lié à

l'écosystème et à la nature : la trame verte et la trame

bleu, la faune et la flore. Il peut influencer la santé par son

état : sain ou pollué, végétalisé ou non,

protégé ou non.

· L'environnement bâti lié à la

nature de l'ensemble des éléments bâtis par l'Homme : il

s'agit de l'urbanisation et de l'aménagement de l'espace (habitat,

aménagement de l'espace publique, constructions d'équipements

économiques et sociales, les routes, les autoroutes, les transports etc.

leur qualité peut avoir un impact important dans l'état de

santé d'un individu.

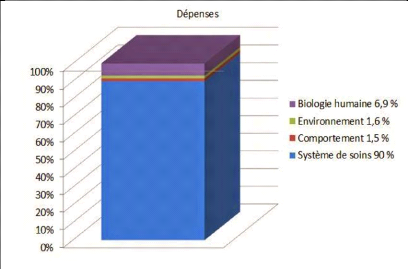

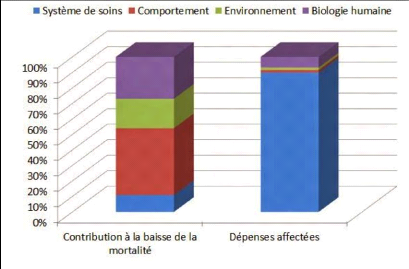

La santé reste donc un état dynamique

dépendant de l'ensemble de ces déterminants dont les interactions

entre eux demeurent évidentes et complexes. Cependant, l'affectation des

ressources au système de la santé demeure incohérente au

regard du poids de chaque déterminant de santé. En effet, nous

observons dans les pays développés, en particulier aux

États-Unis (selon G. E. Alan Dever), que le

système de soin représente plus de 90% des dépenses de

santé tandis que seulement 11% de ces dépenses sont

affectés à la réduction de la mortalité et de la

morbidité et moins de 2% des dépenses sont liés au

comportement (mode de vie) et à l'environnement social,

économique et environnemental alors que ces derniers permettraient de

réduire de pratiquement 50% la mortalité et la

morbidité190.

Malgré la clarification du poids de chaque

déterminant dans l'état de santé, l'étude de Dever

montre la disproportionnalité dans les dépenses pour la

santé (Cf. figure n° 12 & 13).

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

6 1 | 1 4 8

190 « déterminants de santé | Le club des

médecins blogueurs », consulté le 26 octobre 2021,

https://www.clubdesmedecinsblogueurs.com/category/determinants-de-sante/.

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

6 2 | 1 4 8

Figure n° 12 : Affectation des

dépenses de santé aux États-Unis (G.E. Alan Dever)

Source : déterminants de

santé | Le club des médecins blogueurs (

clubdesmedecinsblogueurs.com)

Tiré de : G. E. Alan Dever, « An Epidemiological Model

for Health Policy Analysis », Social Indicators Research 2, no

4 (mars 1976): pp453-466

Figure n° 13 : Le poids de chaque facteur

dans la santé et les dépenses y affectées

Source : déterminants de santé

| Le club des médecins blogueurs (

clubdesmedecinsblogueurs.com)

Tiré de : G. E.

Alan Dever, « An Epidemiological Model for

Health Policy Analysis », Social Indicators Research 2, no 4

(mars 1976): pp453-466

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

6 3 | 1 4 8

En outre, l'environnement au sens large du terme n'a jamais eu

autant d'influence sur la santé que de nos jours. En 2005, une

étude a été dirigée par l'Institut Canadien de

Recherche Avancée et publiée en 2010 par l'Institut National de

Santé publique du Québec (INSPQ). Elle nous informe que pendant

le siècle dernier, au Canada, l'espérance de vie a

augmenté de trente ans. Cette évolution sociale a

été rendue possible grâce à un changement positif

radical de l'environnement à 60% (50% lié à

l'environnement social et économique, 10% à l'environnement

physique)191. Cette étude ne tient pas compte du mode et

habitudes de vie. En effet, cela nous renvoie à l'idée

Wébérienne, selon laquelle, notre comportement et notre mode de

vie sont un choix dicté par notre situation sociale192.

Nous sommes d'accord avec le fait que l'amélioration

des environnements au sens large développe le bien-être. Ainsi

plusieurs études ont démontré que plus la

réalisation et la satisfaction de l'ensemble des déterminants est

effective, plus la santé et le bien-être deviennent accessibles

pour les populations.

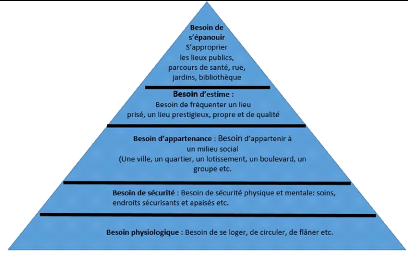

Pour aller plus loin dans cette approche populationnelle de

la santé, il est judicieux d'aborder les déterminants de

santé d'un point de vue de la psychologie des individus. Le paradigme de

la médecine holistique conçoit l'être humain comme un tout

et segmente le corps en plusieurs éléments et établit le

lien entre l'esprit (psychique) et le corps (physique). Ainsi un mal être

psychique peut se répercuter sur le physique193. Nous

développons cette conception par l'approche de Harold Maslow avec sa

théorie de la motivation. Nous considérons donc que tout

individu, pour être en bonne santé, doit en partie avoir un esprit

sain. Il a donc besoin de s'épanouir, de se réaliser et

d'être bien psychologiquement. Pour ce faire, il doit satisfaire certains

besoins qui impactent fortement sa santé mentale. Nous empruntons donc

la pyramide de Maslow et nous l'appliquons aux déterminants de la

santé d'un individu dans un milieu urbain. (Cf figure 14).

191 « COMPRENDRE LA SANTÉ AUTREMENT (suite) »,

RHJS (blog), 24 février 2020,

https://rhjs.ht/2020/02/24/comprendre-la-sante-autrement-suite-2/.

192 Yves Laberge, « Sociologie du corps en bonne

santé : sur quelques théories américaines

émergentes en sociologie médicale », Recherches

sociologiques et anthropologiques 45, no 2 (1

décembre 2014): 185-93,

https://doi.org/10.4000/rsa.1333.

193 Thierry Janssen, « Lien entre physique et psychique

», Futura, consulté le 27 octobre 2021,

https://www.futura-sciences.com/sante/dossiers/medecine-sante-solution-interieure-705/page/2/.

Comment l'urbanisme peut-il s'inscrire dans une

démarche préventionnelle pour limiter le tout-médical ?

6 4 | 1 4 8

Figure n° 14: La pyramide de Maslow : l'urbanisme et les

besoins pour la santé

Source : création personnelle

La figure illustre les besoins pouvant influencer la

psychologie d'un individu et par conséquent sa santé physique. Un

besoin qui n'est pas satisfait ou présente des complexités peut

entrainer une perturbation psychologique et qui peut se traduire dans le temps

par une dégradation de la santé physique. Nous partons du

principe que la santé physique et mentale sont étroitement

liées (physique et mentale). Elles sont indissociables et

nécessitent de fortes actions sur les environnements extérieurs.

Il est donc nécessaire d'interroger ces facteurs externes et leurs

interactions complexes. Car la santé et le bien-être s'obtiennent

généralement par l'action combinée de tous ces besoins, de

manière hiérarchique.