2.2. La perception de la génération Z

2.2.1. Par elle-même

Selon Camous (2011), les adolescents d'aujourd'hui cherchent

à obtenir un nouveau statut aux yeux des adultes, à être

reconnus comme étant capables de prendre des décisions

réfléchies et de manière autonome.

D'après l'étude de PR Newswire (2014), la

génération Z se considère en premier lieu créative

à 57%, ouverte d'esprit à 54%, ayant de nouvelles perspectives et

idées à 52%, intelligente (44%), et pensant différemment

(41%).

10

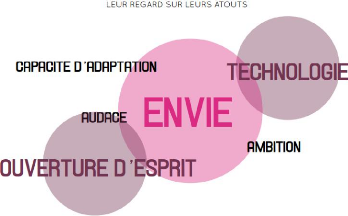

Le graphique ci-après de l'étude « La

Grande InvaZion » (2015), montre qu'ils se considèrent

passionnés : 84,5% disent choisir leur métier non pas par raison

mais par passion et même si la majorité d'entre eux « ne

pense pas pouvoir s'épanouir en entreprise », ils tenteront

d'accéder à des solutions alternatives (Sachot-Moirez &

Urmès, 2015).

GRAPHIQUE 3 : LES ATOUTS DE LA GENERATION Z, D'APRES

SACHOT-MOIREZ ET URMES

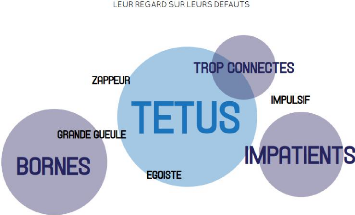

Les Z sont également très conscients de leurs

défauts, et le graphique ci-dessous le montre :

GRAPHIQUE 4 : LES DEFAUTS DE LA GENERATION Z, D'APRES

SACHOT-MOIREZ ET URMES

De plus, un tiers de la generation Z pense qu'elle manque de

concentration et 32% affirment qu'ils sont focalisés sur eux-mêmes

(Newswire, 2014).

11

2.2.2. Par les managers

Les managers perçoivent cette génération

d'une manière différente ; en effet d'après l'étude

de Newswire (2014), les 5 stéréotypes (positifs comme

négatifs) associés à cette génération par

les Y sont la paresse à 45%, l'ouverture d'esprit à 41%, la

créativité à 38%, le centrage sur soi à 25%.

De plus, certaines images collent à la peau de cette

jeune génération : plusieurs articles, et notamment celui du

Figaro en 2012 intitulé « Génération Z» :

des connaissances superficielles », explique que cette

génération passe la majorité de son temps à «

échanger, s'amuser, flirter via les réseaux sociaux, à

naviguer au hasard », et « brassent l'information plus qu'ils ne la

comprennent ». Cela montre bien que certaines personnes des

générations passées pensent encore que les jeunes sont

incompétents et les dévalorisent, peut-être sans raison

réellement fondée (Clément, 2014). De même, Didier

Pitelet dans son livre de 2013 « Le Prix de la confiance »,

les décrit comme des utopistes ayant des exigences en terme de

management entrepreneurial qui devra être à leur image, selon lui.

En effet il annonce que ces jeunes souhaitent que leurs managers mettent en

place des modèles éducatifs, structurants et psychologiques. Il

les perçoit comme des personnes qui confondront leur maison et leur lieu

de travail, afin de s'y sentir bien, à condition de trouver un sens

à leur travail ainsi qu'un intérêt (Clément, 2014).

Ils manqueraient aussi de respect envers leur aînés, et

n'accepteraient pas les discours moralisateurs (Camous, 2011).

Lorsqu'il est alors demandé à la

génération Z ce qu'elle pense de ces préjugés, elle

explique qu'elle en a assez qu'on la croit fainéante, « je m'en

foutiste » et désintéressée ; un autre

stéréotype les agace, celui selon lequel ils seraient

connectés au point d'être déconnectés : selon eux,

leur génération est née dans l'ère du

numérique et s'instruit grâce à ça, contrairement

à ce que peuvent penser les générations d'avant

(Clément, 2014).

Cependant, cette vision assez négative de la

génération Z est différente selon les personnes : en effet

certaines managers et entrepreneurs prennent sa défense, en

précisant que ces jeunes pensent d'une manière « plus

latérale » et peuvent transformer la société

grâce à son collectivisme, son imagination et sa

flexibilité (Sachot-Moirez & Urmès, 2015).

|