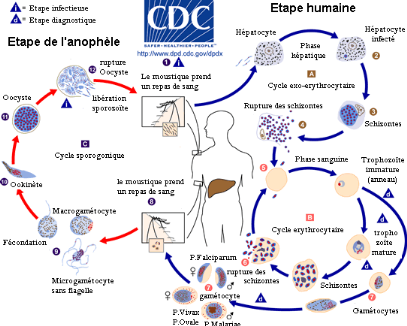

Cycle érythrocytaire: Les

mérozoïtes issus de la phase hépatique, présents dans

la circulation sanguine, envahissent les globules rouges. Dans ces derniers,

les mérozoïtes se développent d'abord en anneau, puis en

trophozoïte. Pendant ce stade, une intense activité

métabolique (approvisionnement en acides aminées, synthèse

nucléique et protéique) se réalise; le parasite peut

dégrader jusqu'à 75% d'hémoglobine de la cellule

hôte pour se nourrir et former le pigment malarique. Au bout d'une

trentaine d'heures après l'invasion, le parasite commence sa division

nucléaire: c'est la schizogonie érythrocytaire.

L'éclatement des schizontes mûrs libère, dans le sang, des

mérozoïtes et des déchets métaboliques (pigments et

débris cellulaires pyrogènes responsables des accès de

fièvre). Ceci s'accompagne également d'un relargage

d'antigènes parasitaires dans le sang. Cette nouvelle

génération de mérozoïtes réinfecte rapidement

les érythrocytes. La phase érythrocytaire qui dure environ 48

heures induit un spectre de symptômes chez l'homme responsable de la

morbidité et de la mortalité associés à

l'infection. Après quelques cycles érythrocytaires, des

gamétocytes se différencient en gamétocytes mâles et

femelles, lesquels ne pourront poursuivre leur évolution que chez le

moustique. Ils restent vivants une vingtaine de jours chez l'hôte humain

puis disparaissent. Ces éléments n'évolueront plus, mais

ils persisteront dans le sang de l'homme qui est alors le

« réservoir du parasite ». Avec P. falciparum, et

lui seul, toute la fin de la schizogonie se fait dans les capillaires

Figure 2: Cycle de développement du

Plasmodium'[10]

1.5. Physiopathologie du paludisme

1.5.1. L'infection asymptomatique :

L'infection asymptomatique ou paludisme d'infestation se

définit comme étant l'absence de manifestations cliniques chez un

individu présentant des formes asexuées du parasite à

l'examen du sang périphérique. Un tel sujet est un porteur sain

et constitue un important réservoir du parasite en zone

d'endémie. Ce portage asymptomatique peut évoluer à tout

moment vers un paludisme clinique simple ou grave.[11].

1.5.2. Paludisme simple :

C'est l'expression d'une infection symptomatique sans signes

de gravité et/ de dysfonctionnement des organes vitaux. [12]. La

période d'incubation de la maladie varie de 9 à 30 jours, selon

l'espèce plasmodiale, son mode de transmission, le statut immunitaire de

l'hôte, la chimio-prophylaxie antipaludique utilisée et la

densité des inocula parasitaire. Une période d'incubation courte

(9 à 14 jours) est typique de P. falciparum [13].

Les manifestations cliniques courantes du paludisme simple ne

sont pas spécifiques, et imitent ceux d'autres maladies telles que le

syndrome pseudo-grippal. Elles comprennent, fièvre, frissons, sueurs,

nausées et vomissements, courbatures, myalgies, céphalées,

troubles digestifs, sensation générale de faiblesse.

L'hypertrophie de la rate ou du foie, l'augmentation de la fréquence

cardiaque ou respiratoire, le jaunissement des yeux, peuvent s'ajouter. Le

syndrome fébrile reste cependant un symptôme clé dans le

diagnostic du paludisme simple.

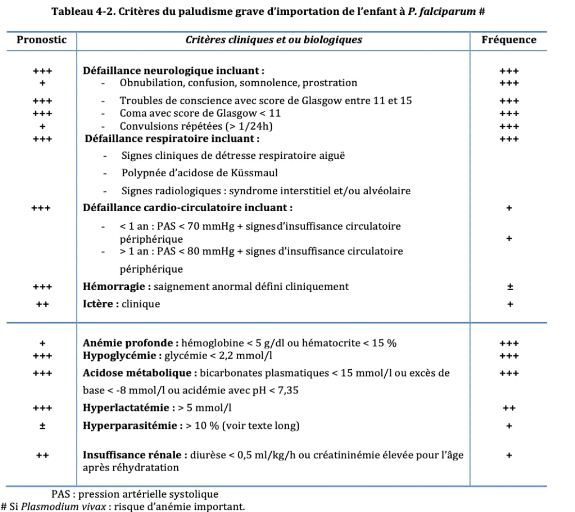

1.5.3. Paludisme grave

Selon l'OMS, le paludisme grave se définit par la

présence de formes asexuées de P. falciparum à

l'examen microscopique du sang périphérique, associée

à une ou plusieurs des manifestations cliniques telles que

l'altération de l'état de conscience, les convulsions

généralisées et répétées,

l'anémie sévère, l'insuffissance rénale,

loedème aigu du poumon, l'hypoglycémie, collapsus circulaire,

etc. [14]:

Tableau 1 : Critères de gravité du

paludisme

Le neuropaludisme et l'anémie

grave sont les complications majeures du paludisme à

P. falciparum. Plusieurs théories probablement

complémentaires sont actuellement retenues, notamment la

séquestration d'hématies parasitées par des formes matures

de Plasmodium, adhérant aux cellules endothéliales des

microvaisseaux, et l'intervention de cytokines ou autres

médiateurs.

Primum movens : la cytoadhérence: elle

existe entre les globules rouges parasités par les stades asexués

« matures » (trophozoïtes âgés, schizontes) et les

cellules endothéliales vasculaires. et est responsable :

· d'un ralentissement du flux sanguin dans les

capillaires (phénomène mécanique) ;

· d'une réaction inflammatoire tissulaire

cytokinique (phénomène inflammatoire).

La Séquestration consiste chez les

hématies parasitées par les stades trophozoïtes

âgés et schizontes de P. falciparum

qui ont, contrairement aux autres espèces, la

capacité de se fixer aux cellules endothéliales des capillaires

(cerveau, avec risque de coma par neuropaludisme, mais aussi reins, foie,

poumons...). Ces formes matures sont donc absentes de la circulation sanguine

périphérique. Cette séquestration est due à des

phénomènes d'adhérence cellulaire

(cytoadhérence)[15] entre les hématies

parasitées et les cellules endothéliales de ces capillaires, sous

la dépendance d'interactions entre des récepteurs

moléculaires plasmodiaux présents à la surface des

hématies parasitées (en particulier PfEMP1) et

des récepteurs spécifiques des cellules endothéliales (en

particulier ICAM1). Le blocage des hématies

parasitées dans les capillaires provoque un ralentissement

circulatoire, directement proportionnel au nombre d'hématies

parasitées (phénomène mécanique). Cette

séquestration est de plus amplifiée par une

déformabilité moindre des hématies parasitées et

par la formation de « rosettes » (agrégats constitués

d'une hématie parasitée à laquelle adhèrent

plusieurs hématies non parasitées). Le ralentissement de la

circulation capillaire provoque une hypoxie tissulaire, qui active le

métabolisme cellulaire de glycolyse anaérobie avec pour

conséquence l'acidose lactique et des

dysfonctions organiques. Une autre conséquence de cette

cytoadhérence est la mort par apoptose des cellules

endothéliales qui présentent à leur surface les

antigènes plasmodiaux exposés après la rupture du

schizonte, les restes de la membrane du globule rouge éclaté

restent « collés » à la cellule endothéliale.

Lorsque la parasitémie est élevée, la résultante de

cette apoptose intense est la perméabilisation de la

paroi des microvaisseaux avec apparition de micro-hémorragies

tissulaires (visibles à l'observation du fond d'oeil).

Contrairement aux étapes précédentes, ce

phénomène n'est pas réversible et, dans ce cas,

l'évolution est très souvent défavorable

(séquelles, décès)[16]

La pénétration et le développement

intraérythrocytaire de Plasmodium déterminent des

modifications des cellules-hôtes, et constituent la cause principale de

l'anémie palustre. Bien que non expliquées, les

modifications des érythrocytes parasités ont été

abondamment décrites Nous rappellerons l'existence de << knobs ))

ou excroissances, localisées sur le plasmalemme des hématies

parasitées Ces excroissances sont responsables de l'adhésion des

érythrocytes parasités aux endothéliums capillaires et

peuvent expliquer la séquestration des hématies parasitées

dans les capillaires viscéraux .

:1.6 Les marqueurs de

virulence de Plasmodium falciparum

La

virulence

d'un agent infectieux mesure sa capacité à se développer

dans un organisme (pouvoir invasif) et à y

sécréter des toxines (pouvoir toxique ) [17]. Dans notre

cas, c'est donc la capacité du Plasmodium falciparum à

infecter l'Homme et à induire ensuite une pathologie. La

présentation clinique de l'infection plasmodiale causée par

P.falciparum. va de l'infection asymptomatique à l'infection

fébrile aiguë modérée à l'infection grave et

compliquée avec insuffisance organique [18]. Bien que les facteurs

contribuant à ce large spectre de symptômes n'aient pas encore

été bien caractérisés, certains auteurs pensent que

la virulence parasitaire est un facteur contributeur important[19], [20]. De ce

fait, il serait donc nécessaire de déterminer les souches de

Plasmodium responsables ou pas de la symptomatologie clinique. Pour

ainsi mettre en évidence ces différentes souches et en

déterminer le lien avec la virulence du parasite, plusieurs

études ont été menées sur certains gènes

tels que le Pfmsp1, Pfmsp2, ama1, Pfmp1 etc. Or, un lien clair entre

ces gènes et la symptomatologie clinique n'a pas encore

été bien établi d'où la nécessité de

caractériser la virulence de Plasmodium en utilisant ces

marqueurs.

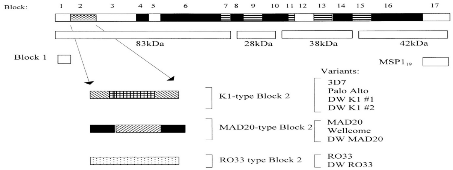

Pfmsp1 et 2 sont parmi les cibles du vaccin contre

le paludisme au stade sanguin jouant un rôle important dans

l'identification des espèces génétiquement distinctes des

sous-populations parasitaires de P. falciparum[21]. Ils sont

impliqués dans l'invasion des érythrocytes et sont ciblés

par les réponses immunitaires '''''''''''''''''''[22]. Pfmsp 1

est une protéine de surface de plus de 190 KDa situé sur le

chromosome 9 et contient 17 blocs de séquences flanqués de

régions conservées . Le bloc 2, qui est la partie la plus

polymorphe de Pfmsp 1, est regroupé en trois familles

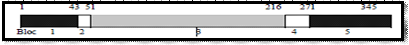

alléliques à savoir K1, MDA20 et R033 . Pfmsp 2 est une

glycoprotéine situé sur le chromosome 2 et composé de cinq

blocs dont le bloc central est le plus polymorphe [18]. Lamsp2 les

allèles sont regroupés en deux familles alléliques, F7 et

3D7/IC1 [23]

Figure 3:

Représentation schématique du gène Pfmsp 1 de P.falciparum

montrant les 17 domaines [24]

Figure 4: Diagramme

schématique du gène Pfmsp 2 illustrant les blocs 1 à 5

[24]

Figure 4:

Diagramme Schématique du gène msp-2 illustrant

les bloc 1 à 5

Autres marqueurs

D'autres marqueurs tels que ;Apical Membrane

Antigene 1, PfEMP1, Pfmsp 3, Eba 175 pourraient jouer un

rôle important dans la virulence et le polymorphisme de

P .falciparum.

1.6. Paludisme au Gabon

1.6.1. Epidémiologie

Le Gabon est un pays d'Afrique Centrale situé en zone

équatoriale, sa population est estimée à 2119000

habitants, il est limité à l'ouest par l'Océan Atlantique,

à l'est, au sud-est et au sud par la

République

du Congo, au nord-ouest par la

Guinée

équatoriale et au nord par le

Cameroun.

Figure 5: Carte du Gabon

[25]

Le climat chaud et humide que l'on retrouve au Gabon est

favorable au développement de l'anophèle. C'est une zone

où la transmission est encore hyper-endémique-----------[26],

[27]. P. falciparum est l'espèce parasitaire

prédominante au Gabon, suivie de Plasmodium malariae

------------[26]-[28]. D'après le Programme National de Lutte

contre le Paludisme (PNLP), le

paludisme est responsable de la consultation médicale

de 45% des enfants et 71% des femmes enceintes au Gabon[29].

Mais, peu de données existent sur la géographie de cette maladie

meurtrière

1.6.2. Marqueurs de virulence au Gabon

Le lien entre la virulence de Plasmodium et les

marqueurs de virulence étudiés au Gabon n'est pas clairement

établi. Cependant, des études sur le polymorphisme

génétique de P. falciparum ont permis de décrire

la diversité génétique de ce parasite dans

différentes régions au Gabon, aussi bien chez les patients

présentant un paludisme simple à sévère que chez

les enfants asymptomatiques-----[30], [31].

Ces études basées sur l'amplification des

gènes msp-1 et msp-2 avaient pour objectif de

caractériser le profil génétique des isolats de

Plasmodium dans le but ultime d'une possible élimination du

paludisme. L'étude de msp-1 montre une grande diversité

allélique de ce gène, qui serait compatible avec le niveau

élevé de transmission du paludisme au niveau de

Libreville-----[30]. Cette diversité génétique de P.

falciparum est cependant très variable d'une région

à une autre.-----[30], [31]. De plus une prédominance de

l'allèle K1 a été signalée au niveau du

Gabon[31].

II. LES OBJECTIFS DE L'ETUDE

2.1. Objectif général

L'objectif général de cette étude est de

déterminer les différents allèles associés au

statut clinique chez les enfants infectés vivants dans notre zone

d'étude..

2.2. Objectifs spécifiques

Ø Déterminer la prévalence de l'infection

plasmodiale chez les asymptomatiques et les symptomatiques ,

Ø Déterminer la prévalence des

différentes espèces plasmodiales chez les asymptomatiques et les

symptomatiques

Ø Déterminer la prévalence des

coïnfections plasmodiales chez les asymptomatiques et les symptomatiques

Ø Comparer la distribution de Pfmsp 1 et 2 des

différentes espèces plasmodiales en fonction du statut

clinique

III. MATERIELS ET METHODES

3.1. Caractéristiques de l'étude

|