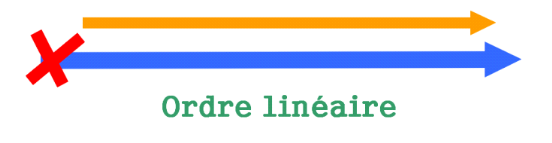

IV.1.L'ordre linéaire

Le premier cas, c'est l'ordre

linéaire. Celui-ci est tout simple. Le récit commence au

début (la croix rouge dans le schéma) et va jusqu'à la fin

de l'intrigue sans quitter sa ligne temporelle de vue. Cela correspond à

la majorité des histoires : elles commencent par le début et se

terminent par la fin.

IV.2. L'anticipation ou

prolepse

Le deuxième cas, c'est l'ordre in

mediasres. L'auteur annonce à l'avance un

événement qui va avoir lieu plus tard dans la narration

(contraire de l'analepse). L'histoire peut commencer au milieu de l'intrigue,

généralement dans un prologue où l'on découvre le

personnage principal dans une situation compliquée (1). L'histoire

retourne ensuite au tout début de l'intrigue (2) et se déroule

ensuite linéairement (3) jusqu'à l'événement

décrit au début du texte. On découvre ensuite ce qui se

passe après.

Les anticipations, ou prolepses, se rencontrent moins

fréquemment que les retours en arrière. Les récits qui s'y

prêtent le mieux sont les Mémoires ou les autobiographies tant

réelles que fictifs. Ici, le narrateur, en racontant ce qui s'est

passé, connaît évidemmentl'avenir et fait parfois usage de

ce savoir.

Considérons l'exemple suivant:

« La raison du plus fort est toujours la

meilleure »

Ici, le narrateur annonce qu'il va bouleverser l'ordre de

présentation chronologique des événements. Il annonce

déjà la fin en tout début de récit.

Cette prolepse a une fonction d'annonce ; elle concoure

à établir la cohérence à long terme du

récit. De façon plus générale, en disant maintenant

(dans R) ce qui adviendra plus tard (dans H), la prolepse fait peser sur le

récit un certain poids destinal. L'intérêt du lecteur se

déplace: la fin (misérable) de l'histoire lui étant

connue, ce n'est plus le désir simple de savoir la suite qui le meut,

mais une curiosité plus complexe, et sans doute plus

mélancolique: celle de connaître les rouages inflexibles d'une

intrigue de prédestination.

IV.3.Le retour en

arrière, le flash-back ou l'analepse

Le troisième cas, c'est l'ordre de type

récit picaresque. Le récit picaresque retrace la vie

d'un personnage de ses débuts à son ascension sociale, du point

de vue du personnage lui-même des années plus tard. De ce fait,

l'histoire commence à la fin, à une époque où le

héros est heureux (1). Il y a généralement un prologue

où celui-ci explique ce que le lecteur va lire, puis le récit

redémarre au début de l'intrigue (2) et suit ensuite une

continuité linéaire (3) jusqu'à la fin.

Une analepse, c'est le retour en arrière dans le temps,

la déchronologie, ou encore toute évolution après coup

d'un événement antérieur au point de l'histoire où

l'on se trouve, et qui joue, le plus souvent, la fonction explicative,

permettant ainsi de donner de l'information et d'éclaircissement sur des

situations passées. L'auteur revient ainsi sur un épisode

passé de l'histoire afin de mieux expliquer l'action ou afin de

compléter le portrait d'un personnage. L'analepse suspend le rythme du

récit. Les récits de façon générale usent

beaucoup d'analepses.

L'analepse ou la prolepse peut être interne ou externe.

Les anachronies narratives peuvent aider à

définir certains genres. Leur principale caractéristique est

qu'elle montre que le narrateur connaît bien l'histoire qu'il raconte.

Comme toutes les composantes narratives, analepse et prolepse ne sont pas

fortuites. Elles jouent diverses fonctions dans le texte narratif:

- L'analepse peut avoir une fonction

explicative: elle comble dans ce cas une lacune du récit. Elle peut

aussi avoir une fonction rythmique.

- La prolepse, elle, peut avoir une fonction

prédictive. Dans tous les cas, elle brise pour un temps l'effet de

suspens tant entretenu par le narrateur.

Pour découvrir les anachronies narratives, il importe

de bien noter les changements de temps verbaux et les époques qu'ils

traduisent: les adverbes de temps, les conjonctions de coordination, la mise en

page, les marques graphiques; les indications temporelles.

Pour chaque anachronie narrative, on peut déterminer ce

qu'on appelle la portée et

l'amplitude.

- La portée c'est la distance

temporelle qui sépare le moment de l'histoire où le récit

s'interrompt et le moment de l'histoire où commence l'anachronie.

- L'amplitude, elle, désigne la

durée de l'histoire couverte par le récit anachronique. C'est le

temps couvert par la digression.

Ce ne sont bien sûr pas les trois seuls qui existent.

On retrouve parfois par exemple des textes sans intrigue ou avec une intrigue

à reconstruire (comme dans les hypertextes papiers ou en ligne par

exemple, ou dans Les livres dont vous êtes le

héros !), ou alors avec des allers et retours du passé

au présent (le premier tome

du Sorceleur d'AndrejSapkowski, par exemple, en est un

très bon exemple). De plus, ces ordres de récits sont très

classiques, c'est à vous de vous amuser par la suite à les

modifier et à en faire quelque chose de nouveau.

|