4 .3.3. Troisième niveau

Le troisième niveau est celui de l'analyse

systémique le milieu international est considéré comme un

système et on analyse les questions de la stabilité

internationale et du rôle de l'acteur universel comme l'ONU. Il est

important de noter que le champ des R.I. s'observe dans deux processus

contradictoires, qui sont la guerre ou conflit/crise et la

coopération/intégration. Ce niveau comprend aussi outre le

système global le système partiel ou régional autour

desquels se poses problèmes d'interdépendances ou de

globalité/de coordination / solidarité.

Le premier niveau de l'arbre de la théorie

générale des relations internationales est déterminant. Il

est même primordial. Il alimente les relations internationales. Ce niveau

permet aux acteurs privilégiés de prendre les décisions

unilatérales qui les mettent en relation au second niveau où se

déroulent les relations de puissance. Les relations de puissance que les

Acteurs Unitaristes de Pouvoir entretiennent au second niveau engendrent un

nouveau cadre de concertation multilatérale que nous appelons

organisations internationales. Celles-ci ont une personnalité juridique

internationale distincte des Etats qui les composent. En réalité,

ces organisations sont le résultat de la rencontre des volontés

des Etats au seuil de l'interaction entre puissances. Les relations

internationales africaines se déroulent aussi bien au niveau de la

relation (R), qu'au niveau systémique (S). Ces trois niveaux (A, R, S)

constituent l'objet international28.

27 Kadony Nguway, K., Op.cit., p.31.

28 Idem, p.34.

[28 ]

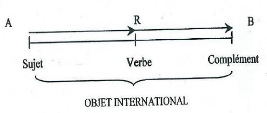

? La compréhension par la « grammaire

»

On peut aussi se servir de la règle de grammaire pour

comprendre de manière théorique l'objet international (A, R, S).

C'est aussi une façon simplifiée de présenter

schématiquement la théorie fondamentale des relations

internationales.

Fig. 5. Compréhension de l'objet

international par la règle de grammaire

Source : Kadony Nguway, K., Une

introduction aux Relations Internationales Africaines, Paris, L'harmattan,

2007, p.34.

Les acteurs privilégiés des relations

internationales constituent le sujet de l'objet international. C'est de la

rencontre des volontés des Etats (A) au seuil du centre (R), le - verbe,

que naît le système considéré comme

complément de l'objet international.

Les considérations théoriques

développées ci-dessus nous ont permis de comprendre les

mécanismes des relations internationales africaines avant de brosser son

aperçu historique.

La détermination de l'un des cas des niveaux d'analyse

constitue la première étape méthodologique pour tout

chercheur en Relations Internationales d'analyse (de recherche) avant de

procéder (passer) à la seconde étape celle en rapport avec

la formulation des hypothèses de travail.

Max Gounelle, estime pour sa part que l'analyse des relations

internationales est possible à travers une analyse macroscopique et

microscopique. C'est le niveau de système et acteurs :

1) Ce niveau privilégie l'explication des relations

internationales au niveau de la totalité et revient à postuler

qu'il existe un système international, susceptible d'une analyse au

macroscope. Les méthodes d'analyse systémique fournissent alors

ici d'utiles grilles d'analyse ;

2) On peut également choisir d'analyser les relations

internationales au niveau des parties composantes c'est-à-dire utiliser

un microscope pour étudier les acteurs du système

[29 ]

international. Parfois on arrive à la combinaison de ces

deux niveaux d'analyse dans les relations internationales (Micro et macro comme

en sciences économique).

En deuxième lieu, il fait état d'un niveau

Relationnel et Institutionnel des / relations internationales par l'analyse

relationnelle, les Relations Internationales étaient entreprise À

entre les seuls Etats afin d'assurer leur sécurité, elle

permettait de décrire et de comprendre les rapports entre les

entités également souveraines, entendus comme les rapports de bon

voisinage, de concurrence ou de conflit armé.

L'analyse institutionnelle a été rendu

nécessaire en relations internationales à la suite de

l'intensification et la diversification des rapports internationaux,

l'apparition et le développement des relations internationales.

La complémentarité de ces deux modes d'analyse

est possible en Relations internationales contemporaines. Les deux approches

sont une fonction explicative de la réalité. L'utilisation d'une

seule entre elles tronquerait substantiellement l'analyse des

phénomènes internationaux d'un aspect important.29

Ainsi, cette étude se situe au troisième niveau

d'analyse des Relations Internationales, à savoir le système

social (avec le sous-système). Partant du niveau d'analyse des Relations

Internationales, le recours à la méthode systémique dans

l'explication s'avère légitime par le fait de l'ONU, le PNUE, et

la Conférence des Nations Unies sur les Changements Climatiques,

disposent d'organes qui entrent en interaction pour répondre aux

aspirations de la population au niveau global pour lutter contre ou

atténuer les effets néfastes du réchauffement climatique.

La RDC étant une composante du système international qui doit

connaître les interventions de l'ONU pour la lutte contre le

réchauffement climatique, constitue un système de par

l'interdépendance de ses provinces.

29Barrea, J., Théories

des Relations Internationales, Bruxelles, Cinco editor, 1978 cité

par Ngoie Tshibambe, G., Cours des Relations Internationales 1

(Introduction), G1 R.I., U.O.B., 2009-2010, Inédit, p.26. ; Kadony

Nguway, K., Op.cit., 2007, pp.30-35 ; Munenge Mudage, F.,

Séminaire de Méthodologie en Relations Internationales,

L1 RI, UOB, 2012-2013, pp.8-10, Inédit.

[30 ]

|