2.1.2 Des offres de l'Etat qui basculent d'un

extrême à un

autre

La deuxième raison de la naissance des transports

alternatifs se rapporte à la situation des offres publiques formelles

dans les villes-capitales. En effet, après un timide démarrage

pendant les périodes des indépendances, les modèles de

transport public se sont emballés dans la plupart des Etats en

développement au cours de la période 1970-1980. Selon les

différents schémas adoptés, on note une

variété de modèles de transports urbains. Sur ce plan, les

situations des transports urbains des agglomérations de Dakar et de

Brazzaville apparaissent tout à fait similaires à celle de la

ville d'Abidjan. D'abord, parce que dans ces trois capitales, on retrouve la

même prétention au monopole de l'offre de l'Etat. Ensuite, les

réponses apportées relèvent de principes identiques.

En effet, dans ces trois villes-capitales, les offres de

transport urbain étaient caractérisées au départ

par une option de monopole de sociétés publiques, mais avec le

temps, elles ont toutes glissé vers un schéma de cohabitation,

puis d'alternance, voire même de domination totale des offres dites

informelles. À Abidjan, si la SOTRA subsiste toujours, on remarque

toutefois que le secteur des transports urbains est largement dominé par

le secteur privé dit informel qui représente environ plus de 65%

du marché des offres de transports collectifs de la ville (AGETU 2007),

(voir graphique suivant).

209

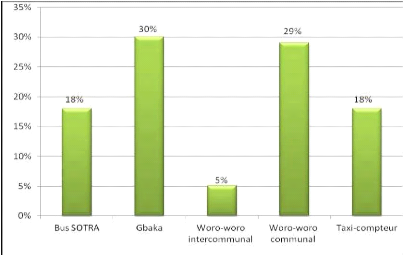

Graphique 3 : Part des différents modes de

transport à Yopougon

(Abidjan)

Source: AGETU-DEP/Service Etudes et Prospective,

2007

À mesure que l'économie des villes se

dégrade sous les effets de la crise, les gbaka et les woro-woro pour

Abidjan, les «foula-foula» et les «taxis 100-100» à

Brazzaville, les «cars rapides» ou autres «ndiaga

ndiaye» de Dakar qui avaient été interdits

précédemment réapparaissent, se multiplient et se

généralisent pour se positionner comme un transport de

substitution sous l'égide des autorités officielles qui tentent

de les organiser. À défaut de pouvoir apporter des

réponses adéquates à la demande sociale de

mobilité, les autorités publiques tolèrent les initiatives

locales de mobilités, autrefois combattues.

En près de cinquante ans, la SOTRA (1960) à

Abidjan, la RTS à Dakar (1962) et la RMTB (1963) à Brazzaville

sont passées d'une situation de pure forme d'exclusion des modes

hérités de la période coloniale à une situation

de

99 Étude régionale sur l'organisation, le

financement et la rentabilité des micro-entreprises de transport urbain

en Afrique subsaharienne Tome IV: Le cas de Harare.

210

cohabitation ou de domination des modes dits informels. On

observe la même situation à Harare, au Zimbabwe avec la Zimbabwe

United Passenger Company (ZUPCO). En effet, selon une étude de la Banque

mondiale99, du temps de son monopole légal (avant 1988), la

ZUPCO rentabilisait bien son contrat dans son périmètre de

franchise. Mais après, elle a été fortement

concurrencée par les nombreuses unités du secteur informel (les

emergency taxis et les commuter buses), qui l'ont jetée dans une

période de déclin (BM 2001). Pour ce qui est des villes comme

Lima au Pérou, Cotonou au Bénin selon (Haeringer 1986; Noukpo and

Agossou 2004), on parlera d'acceptation totale de l'initiative privée

assortie d'une volonté de régulation de l'Etat à travers

une affectation des itinéraires par une

coopération/négociation. À Kinshasa au

Congo, il y prévaut une situation de complémentarité de

fait entre public et privé quand, à Santiago au Chili, on tend

vers une situation de privatisation complète des transports urbains

(Haeringer 1986).

À partir des exemples de ces quelques villes, on peut

retenir que dans pratiquement toutes les villes-capitales, la

nécessité urgente de mettre en place un système de

transport public pour permettre le déplacement des populations, s'est

manifestée souvent très tôt avec les indépendances.

Les États s'étaient employés à créer des

régies et sociétés paraétatiques de grands bus

selon la définition moderne mais surtout occidentale du transport

public. Mais le piège classique de la croissance démographique

couplé à l'étalement urbain incontrôlé a fini

par faire plonger la quasi-totalité de ces entreprises publiques de

transport dans une léthargie totale. Nombre de sociétés

formelles qui ont connu des moments de gloire ont disparu. C'est dans ces

circonstances que le secteur dit informel traditionnel qui existait

déjà, mais combattu ou négligé dès les

indépendances par les autorités, prend de l'ampleur en

complément ou en concurrent ou même en remplacement des services

structurés formels. Aujourd'hui, ces modes de transport sont des

réalités communes à toutes les villes-capitales du

tiers-monde.

211

Mais, la discrimination à ce niveau repose souvent sur

la nature des moyens utilisés (véhicules motorisés, deux

roues motorisées, transports non motorisés). La mesure du

phénomène montre également des différences entre

les villes, qu'il s'agisse de l'emprise spatiale du phénomène

(transport urbain ou périurbain dans les métropoles d'Afrique,

d'Amérique latine, en Asie du Sud-est) ou surtout des populations qui

l'initient et le développent. C'est sur ce dernier point que nous

déclinons notre analyse comparative dans le paragraphe suivant pour

comprendre les similitudes et les différences entre les

différents groupes d'entrepreneurs qui sont au coeur de la dynamique

d'émergence de ces modes de transport dans les pays en

développement. Sur ce plan, la place des Malinkés en Côte

d'Ivoire et des Mourides du Sénégal, dans ces transports offre

des perspectives d'analyse intéressantes pour comprendre l'apport des

facteurs socio-culturels dans l'émergence des réponses

alternatives de mobilité.

|