Chapitre II : LE MILIEU PHYSIQUE ET HUMAIN

Ce chapitre traite le milieu physique et humain de la zone

d'étude. En d'autres termes il sera question ici de montrer les

différentes configurations physiques du terrain et les individus qui

constituent la population de cette partie de la République

centrafricaine.

I- LE MILIEU PHYSIQUE

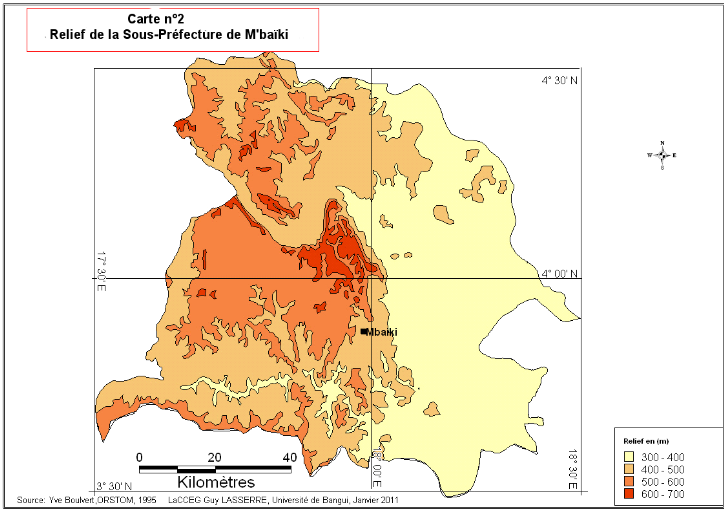

1 - Le Relief

La Sous-préfecture de M'baïki est située

entre 16°20' et 18°30' de Longitude Est et entre 3°20' et

4°40' de Latitude Sud. Cette région se présente comme une

plate forme et se situe à la limite nord du grand bassin du Congo

.Cette plate forme est constituée de divers éléments

orographiques visibles sur la carte du relief de cette localité. Elle

est le témoin du vieux socle précambrien dont certains

éléments affleurent par endroit et constituent la surface

d'aplanissement que l'on observe dans cette Sous-préfecture. Les

altitudes moyennes sont constituées par les glacis cuirassés et

les collines du Nord - Est.

La Sous-préfecture de M'baïki appartient au Bassin

Versant Oubanguien et au Bassin Congolais. La topographie est en relation avec

les différentes formes géologiques .Les quartzites

présentent une topographie plus accidentée , constituée

souvent de grandes collines en pentes assez douces et ayant une forme convexe.

On y observe des plateaux entrecoupés de larges vallées souvent

marécageuses.

Les grés offrent un relief tabulaire que l'on peut

également observer dans la Sous- Préfecture de M'baîki. Un

plateau qui s'étant depuis le Village Bombekiti sur l'axe

M'baïki-Boda jusqu'à la frontière Congolaise. Il est couvert

par les grés de Carnot. Son altitude varie de 500 à 600

mètres.

C'est un site accidenté. La colline de Jean Baker

à l'entrée de la ville ( 5 km ) et la colline de Wakombo

à la sortie de la commune de M'Baïki , sur l'axe Boda et celle de

Ndala , sur les axes SCAD et M'bata ,illustrent bien cette

réalité orographique.

L'action de l'eau dans le modelé de ces collines est

essentielle, du fait que le réseau hydrographique comprend une

hiérarchie bien tranchée. Ces collines ont des sommets bien

arrondis, des versants moins accidentés. Leurs pentes sont

fréquemment convexes en leurs parties inférieures et se

raccordent brutalement au fond des vallées principales.

Au niveau de M'Baïki, ils se présentent sous forme

de hautes terres, presque des bourrelets. Les altitudes sont de l'ordre de 598

mètres à Tobalet près de Boukoko à 527

mètres à Gbokombo et à M'Baïki, 512 mètres

à Wakombo. La ville de M'Baïki à un site accidenté,

à cause d'un ensemble de quartzites qui émergent partout du

manteau d'altérites .Ces filons de quartzites ont été

mis en relief grâce à l'érosion différentielle qui a

creusé des rigoles et des ravins dans la localité de Lazaret et

à Ndéya, près de la ville de Mbaïki.

La platitude du Centre et de l'Est de la ville de M'Baïki

s'explique par la présence de la plaine alluviale de l'Oubangui. Le lac

Fonota qui se trouve entre Bouchia et Bokanga est une immense rivière.

Pendant la saison sèche ces eaux tarissent et le Lac diminue de

diamètre et de profondeur.

Source: LACCEG Guy LASSERE,

Université de Bangui, 2011

Des pseudo karts très réduits, avec des

dépressions fermées, s'observent aux environs des villages

Mbalé, Lobé, Bouaka et Bogayé. Les éléments

physiques

jouent un rôle de premier plan dans l'organisation de

l'espace, d'une part en raison de leurs caractères propres d'autre part

en raison de l'influence qu'ils exercent sur la répartition spatiale.

La ville de Mbaïki connaît un sérieux problème

d'urbanisation car pendant la saison pluvieuse, le travail d'érosion

est beaucoup plus prononcé.

2- Le Climat

La Sous- Préfecture de M'baïki jouit d'un climat

du type équatorial chaud et humide .Ce type de climat comprend deux

saisons: une saison des pluies caractérisées par des

précipitations abondantes qui s'étendent de mi-mars à

mi-novembre et une saison sèche plus courte que la

précédente, mi- novembre à mi - mars (J.Serre : Histoire

de la R.C.A .sd . P35). En 1986, le total des précipitations

était de 1970 mm (JB. Mboko, 1983 .p2). A la station de Boukoko

située à onze (11) kilomètres de M'Baïki on relevait

les chiffres suivants : 1448 mm de hauteur d'eau annuelle minimale et 2418 mm

d'eau maximale de pluie (JB Mboko idem .p2).

Les températures connaissent une forte variation de 25

à 28° C. L'amplitude thermique annuelle est de 20 ° C pour le

mois de février et un maxima de 23° C pour le mois d'août. Le

climat équatorial est caractérisé par des pluies qui

s'étendent pratiquement sur toute l'année. Une

pluviométrie de 1,5 à 2 mm/an et une température moyenne

de 26° C. La Préfecture de la Lobaye dans laquelle M'baïki

fait partie, connaît à chaque période de l'année des

manifestations climatiques.

Les centres d'Actions

Au point de vue géographique, la Lobaye est soumise

à trois (3) groupes de perturbations atmosphériques :

*Les vents pluvieux viennent de l'Ouest et apportent l'eau sur

les monts du Sud Cameroun ; ils donnent un temps orageux et pluvieux au

Cameroun (Douala, Yaoundé) nuageux ou brumeux en Pays Gbaya (Batouri,

Boda) et beau plus à l'Est (M'baïki et Bangui).

* En conséquent, les perturbations de l'Est de la

Lobaye apportent un temps pluvieux continu (août et septembre).

* En outre, les perturbations venant du Sud du Bassin de

Congo sont pour la plupart orageuse. Au changement de saison (mars et

novembre), certains orages éclatent '' à sec '' sans pluie.

Le vent qui souffle peut provoquer des déracinements désastreux

des arbres surtout en novembre car le sol est détrempé.

Ces deux systèmes pluvieux Sud et Est

interfèrent dans la Lobaye et les dépressions suivent les

vallées .Il est donc difficile de savoir lequel des deux centres pour

la Lobaye est prépondérante au cours de la saison des pluies

.Toutes les perturbations sont dirigées à partir de la Sainte

Hélène centre d'action Sud et celui de Libye au Nord. Le premier

donne les vents d'Ouest avec un ciel peu nuageux et du beau temps. Il se fait

sentir durant toute la saison sèche et sporadiquement en saison des

pluies. L'action combinée de l'anticyclone de Sainte

Hélène et celui de Libye (tous deux périodiques)

déterminent le passage des perturbations atmosphériques jusque

dans la Lobaye et aussi les saisons sèches et humides.

3- Le Sol et la Végétation

Dans la Sous-préfecture de M'baïki, les types de

sols sont différenciés par la couleur et la texture, indiquant le

taux et la nature de l'humus, par l'évolution latéritique et par

le sous sol sous-jacent ou alluvial. Partout ailleurs, on retrouve les sols

férralitiques appauvris avec des intrusions de sols hydro morphes;

(KAKPEKALA Edgard, 1998). Ils présentent un profil bien

développé, profond permettant une bonne pénétration

radiculaire. Leur texture sableuse en surface devient argile en profondeur.

Leur couleur devient brun ocre et rouge sur le plateau.

Dans les vallées, ils sont gris à gris beige

avec des tâches d'oxydoréduction. On trouve ces sols dans la ville

de M'baïki et dans la vallée de la Lobaye.

Les sols férralitiques remaniés associés

à des sols férralitiques indurés appauvris.

Ils se caractérisent par la faible profondeur des profils,

l'apparition de l'horizon égravillonnais à de faible profondeur

et l'induration de l'horizon égravillonnai. Ces sols sont

observés au niveau de la périphérie à savoir: la

commune de Pissa et quelques villages de M'baïki centre (Ndéya,

Zanga, etc...).

Au niveau du centre de la ville de M'baïki, le plateau de

« Ouambangana » a une grande influence sur la

formation des sols par la grande manifestation d'érosion où

lorsqu'il pleut, toute la quantité de pluie ruisselle vers les ruisseaux

et les marigots laissant apparaître ces différents types de sols

que sont :

- au sommet des collines on trouve des sols rocailleux

constitués des éléments détritiques arrachés

de plateau « Ouambangana » par le travail de

l'érosion.

- au fur et à mesure que l'on descende, on trouve des

sols férralitiques. Ces sols sont généralement

vulnérables à l'action de l'érosion.

Lorsqu'on descende vers les ruisseaux et les marigots, on est

en présence des sols

hydro morphes. Le climat et le sol influencent la

végétation.

La localité de M'baïki est à la limite

même de la grande forêt équatoriale et de la savane. Sous

l'influence de la culture, des clairières se dessinent, s'anastomosent,

puis donnent naissance à des savanes de plus en plus vastes dès

que l'on s'éloigne vers le Nord. Dans cette zone en damier, la

forêt prédomine sur la savane au Sud et c'est là que se

regroupe la population car les cultures se font uniquement sur

défrichement forestier.

Les groupements végétaux forestiers ne portent

que sur la forêt secondaire ancienne. Le long des ruisseaux et des

rivières s'allonge la « rain forest » qui

s'étend au confluent des vallées ou dans les zones assez larges.

En général, elle forme un étroit ruban de 20 à 50 m

de large dans les vallées encaissées. Jusqu'ici elle est peu

abattue sauf exception au Sud de la route M'baïki-Boda, ou s'étend

une vaste forêt couvrant les sommets et les pentes avec quelques

modifications floristiques suivant les lieux. Elle enveloppe des

vallées. C'est son habillage qui constitue chaque année la base

des terrains de cultures.

Les savanes sont circulaires ou allongées et de petites

étendues un (1) à cent (100) hectares. On peut distinguer :

- La savane à Panicum Maximum avec

Bauhinia Thonningü, Annona Senegatensis et Lophira

Alata, Hymenocardia Acida et Borassus OEthiopum: espèces

des grandes savanes à micro- climat relativement plus sec;

- La savane à Sissongo (Penisetum

Purpureum), qui occupe d'anciennes clairières

forestières.

Les groupements forestiers évoluent sous l'effet de la

culture.

4- L'Hydrographie

Le réseau hydrographique de la Sous-préfecture

de M'baïki est maigre et se caractérise par une densité de

marigots. La Lobaye, affluent droit de l'Oubangui demeure le principal cours

d'eau. Elle prend sa source dans le massif du Yadé près de Bouar.

Longue de 500 km environ, la Lobaye est encombrée au niveau de son cours

moyen de rapides. Elle se jette dans l'Oubangui au Nord de Mongoumba à

environ quatre kilomètres de Bangui, (MBALANGA. A, 1984). La Lobye est

la seule voie navigable de la région. Elle revête d'une valeur

historique et économique capitale. Historiquement, la Lobaye a servi de

voie à la pénétration coloniale et à

l'évangélisation de celle-ci et des régions voisines.

Économiquement, elle constitue

un terrain favorable pour la pêche et aussi la voie de

communication entre les populations qui longent son cours.

|