C. MATERIEL ET METHODE

Le matériel utilisé pour cette étude est

constitué d'instruments de mesure, d'outils pour la coupe rase et la

pesée des biomasses de la mangrove, de pirogue etc. La

méthodologie de l'étude part de la recherche bibliographique qui

a permise l'élaboration du protocole de recherche, au choix de la

méthode de collecte des informations pour finir par le choix des outils

et méthodes de traitement et d'interprétation des

données.

C.1 MATERIEL ET EQUIPE DU TERRAIN

o 1 GPS (global positioning system) qui a permis

de relever les coordonnées géographiques des reboisements ;

o Des cordes pour matérialiser les

limites des parcelles et des transects ;

o Jalons utilisés pour délimiter

les axes de transect. Ils sont fixés aux deux extrémités

des axes de transect ;

o 1 décamètre pour la mesure de

l'écart inter placettes de cinq (05) à dix (10) mètres

selon la taille de la plantation ;

o 1 sécateur pour la coupe rase des

sujets retenus pour la mesure de biomasses ; o Des piquets en

bois nécessaires pour la délimitation des placettes de 1m×1m

; o 1 appareil photo pour illustrer les observations faites

sur le terrain ;

o 1 pied à coulis nécessaire pour

la mesure des diamètres des plants rencontrés dans les placettes

;

o 1 bâton gradué pour mesurer la

hauteur des plants rencontrés dans les placettes ;

o 1 balance électronique de

précision pour la pesée des biomasses issues des feuilles, des

branches et des tiges ;

o Des sachets pour le prélèvement

et la conservation des échantillons de biomasses ;

o 1 étuve pour le séchage des

échantillons de biomasses en vue de la déduction des taux

d'humidité et des coefficients de pondération ;

o (01) manoeuvre pour aider aux tracés

des transects et la réalisation des différentes mesures.

C.2 METHODOLOGIE

La méthodologie de recherche utilisée dans cette

étude part d'une recherche bibliographique

qui consiste à

rassembler les documentations possibles traitant des techniques

d'inventaire

forestier, de la mangrove, de la séquestration de

carbone atmosphérique par les plantes, des

caractéristiques biophysiques et climatiques du delta

du Saloum, des reboisements de mangrove et de leurs acteurs dans le bassin du

Saloum. Cette recherche a permis l'élaboration du protocole de recherche

qui définit le plan de sondage, les différentes méthodes

de collectes de données et les méthodes et outils de traitement.

Cette recherche bibliographique qui précède les travaux de

terrain est poursuivie sur le terrain jusqu'à la phase de

rédaction du document final en vue d'éventuels compléments

d'informations.

Le nombre important des villages ayant accueilli des

reboisements de mangrove dans le delta du Saloum a fait que le choix des sites

de l'étude est basé sur un certain nombre de critères de

sélection. L'échantillonnage consiste à choisir deux

villages (sites) se trouvant respectivement l'un sur la partie continentale et

l'autre sur la partie insulaire du delta dans lesquels l'UICN a initié

des reboisements de mangrove. Pour ce faire quatre villages ont

été présélectionnés

(Sanghako, Médina Sanghako,

Baout et Djirnda) en raison de leur situation

géographique dans la RBDS (partie insulaire et continentale) ainsi que

de leur proximité, mais après la visite de terrain les sites de

Sanghako1 et de Djirnda2 ont été finalement

retenus pour diverses raisons. Le choix de Djirnda à la place de Baout

est motivé par le nombre de plantations réalisées (six

à Djirnda contre trois à Baout), l'engouement des populations et

la réussite des plantations. Quant au choix de Sanghako au lieu de

Médina Sanghako, il est motivé principalement par le fait que les

plantations de Sanghako remontent de la première campagne de reboisement

que l'UICN a réalisé dans le delta du Saloum.

Sur le terrain, les plantations sont localisées

à l'aide d'un GPS et des relevées de coordonnées

géographiques ont été faites en fonction de leur forme

géométrique en vue de la détermination de leurs

superficies. L'inventaire au niveau de chaque plantation est fait à

l'aide d'un transect réalisé suivant son plus grand axe. La

collecte des données consiste à faire des mesures

dendrométriques (diamètre à la base DB,

diamètre à mi hauteur DmH et hauteur totale

HT) et de biomasses (pesée des feuilles, fûts et

branches) dans des placettes de 1m×1m disposées alternativement le

long des transects. Ces placettes sont disposées suivant un

écartement de cinq (05) à dix (10) mètres selon la taille

des plantations considérées.

1 Cf. carte de localisation des plantations de Sanghako (fig.

3).

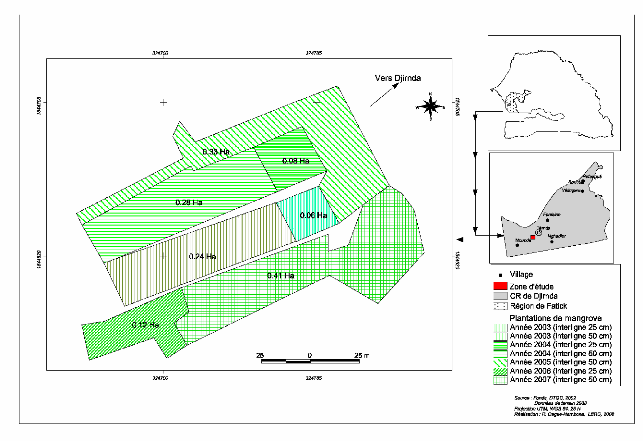

2 Cf. carte de localisation des plantations de Djirnda (fig.

2).

13

Plantation

Transect

Placette d'inventair

Figure 1: Schéma du dispositif

d'inventaire.

La superficie, le taux de recrus naturels et la densité

sont retenus comme paramètres d'appréciation de la dynamique des

plantations. La superficie de chaque plantation est déterminée

par traitement des coordonnées des points caractéristiques de sa

figure géométrique par utilisation du logiciel de cartographie

Arc View. Ces coordonnées géographiques

sont relevées par le moyen d'un GPS Garmin pour

traitement à l'ordinateur. La collecte des données (voir les

fiches d'inventaire en annexes) relatives au taux de recrus naturels se fait

par décompte des nouvelles pousses (recrus naturels) dans chaque

placette. Le nombre total des nouvelles plantules est rapporté à

la surface totale des placettes pour donner le taux de recrus naturels

exprimé en nombre de recrus par hectare (recrus/ha). Enfin, les

données nécessaires à la détermination de la

densité de chaque plantation sont collectées par décompte

de tous les sujets vivants (recrus naturels et plants réussis confondus)

se trouvant dans les placettes disposées le long de la ligne de

transect. Le nombre total des sujets dénombrés est

rapporté à la surface totale des placettes puis extrapolé

à l'hectare pour donner la densité exprimée en nombre

d'individus par hectare.

Les mesures dendrométriques sont utilisées pour

élaborer des régressions allométriques. Le diamètre

à la base (DB) est mesuré sur tous les sujets se

trouvant dans les placettes à la limite supérieure des racines

échasses ou bien au dessus de l'hypocotyle des jeunes sujets à

l'aide d'un pied à coulisse. Le diamètre à mi hauteur

(DmH) est mesuré sur les mêmes sujets et toujours

à l'aide du pied à coulisse mais cette fois à mi hauteur.

La hauteur totale (HT) est pour sa part mesurée sur les

plants (sujets) des placettes à l'aide d'un bâton gradué.

Toutes ces

données sont ensuite traitées en vue de la

recherche des équations allométriques correspondantes au moyen

des logiciels Excel (2003/2007) et XLSTAT par

régression simple et multiple méthode progressive (step by step).

Cette méthode laisse au logiciel la possibilité de

sélectionner les équations les plus représentatives de la

distribution des données expérimentales. Les critères de

validation des régresseurs se résument par leur contribution en

termes de probabilité associée à la variable de Student

(t) et de Fischer (F).

L'estimation de la biomasse se situe dans la perspective de

tirer une bonne connaissance de la productivité végétale

des arbres voire des écosystèmes forestiers afin de mieux

comprendre leur mode de fonctionnement en vue de leur meilleure gestion

[Rondeux, 1999]. En foresterie il existe deux principales

méthodes de mesure de biomasse : la méthode directe ou de

pesée et la méthode indirecte ou de multiplication qui consiste

à multiplier le volume des arbres par leur masse volumique. La

méthode directe très pratiquée aux USA dans le but de

rationaliser la détermination de la quantité de bois ronds et

empilés, présente plusieurs avantages entre autres son

procédé simple et rapide menant à une mesure objective de

la quantité de matière, sa possibilité d'automatisation

des mesures par le moyens des régressions allométriques et enfin,

sa détermination directe, contrairement au volume toujours sujet aux

irrégularités de forme mais nécessite cependant, un plan

de sondage statistiquement acceptable.

Cependant, la méthode indirecte bien que pouvant

être rapide si le volume et la masse volumique des bois sont connus

d'avance peut devenir fastidieux au cas où il faut estimer le volume des

bois et déduire leur masse volumique. Dans le delta du Saloum, des

auteurs comme Doyen (1985), Ndour (2005) et

JICA/JAFTA (2006) ont eu à faire recours aux techniques

de mesure de biomasse pour étudier divers aspects de

l'écosystème mangrove. Doyen a utilisé la méthode

directe pour déduire la quantité de matière

nécessaire pour la production de charbon de bois, de bois de chauffe et

de bois d'oeuvre en termes d'impact socioéconomique des massifs de

mangrove de la RBDS. Ndour (2005) a quant à lui fait

usage de cette même méthode de pesée pour calculer les taux

d'humidité et les coefficients de pondération des bois de

mangrove du delta du Saloum. Cependant, JICA/JAFTA (2006) a

fait usage de la méthode indirecte ou de multiplication pour estimer la

productivité de la mangrove de la RBDS mais aussi leur impact en termes

de séquestration au plan d'impact économique. En dépit des

nombreuses mesures de biomasse que la mangrove du delta du Saloum a fait objet,

les reboisements de mangrove n'ont jamais fait objet ni de mesure de

biomasse ni d'étude d'impact en termes de

séquestration de carbone atmosphérique et d'adaptation aux effets

des changements climatiques.

Ainsi, afin d'éviter les mesures de volume et de masse

volumique trop fastidieuses et parfois incertaines, dans cette étude la

méthode directe a été préférée

à la méthode indirecte et se structure comme suit :

o La mesure des paramètres dendrométriques

consiste premièrement à marquer sur chaque plants des placettes

et à l'aide d'un marqueur indélébile les

numéros3 de placette et d'observation de chaque individu

inventorié puis à mesurer sa hauteur totale

(HT), son diamètre à mi hauteur

(DmH) et son diamètre à la base

(DB) et ce à l'aide d'un bâton gradué et

d'un pied à coulisse.

o La coupe rase consiste à couper le tronc et les

racines échasses (si elles existent) des plants ainsi mesurés

à la limite du sol. Ils sont ensuite sectionnés en branche

feuillage et tronc (fût et racines échasses) en vue d'être

peser.

o La pesée des biomasses s'est faite à l'aide

d'une balance électronique de précision (#177;1g) et consiste

à peser chaque individu inventorié partie par partie dans l'ordre

de feuillage, branche puis tronc.

o Enfin le prélèvement des échantillons

consiste pour sa part à prendre dans un sac quelques quantités

des parties (feuillage, branche et tronc) des plants déjà

pesés. Ces échantillons sont ensuite pesés afin de

connaître leur masse à l'état humide, ce qui allait

permettre la déduction du taux d'humidité et du coefficient de

pondération.

En outre, toutes ces mesures ainsi décrites sont

notées sur les fiches d'inventaire en vue des calculs et manipulations

au cours du traitement des données. Au niveau du laboratoire les

échantillons des troncs, branches et feuillages ont été

séchés à l'étuve à 60°C pendant 72

heures (pour les feuilles), 96 heures pour les branches et 120 heures pour les

troncs (fûts et racines échasses). Le choix de ces

différents temps de séchage est fait par expérimentation

qui consiste à peser quelques échantillons deux fois par jour

jusqu'à l'obtention de masse stable. Les échantillons ont permis

le calcul des coefficients de pondération4

(Ro) des taux d'humidité

(Ho) et le carbone séquestré

(C) selon les équations suivantes :

3 Le numéro 1.1 correspond à la

placette numéro 1 individu numéro 1 ; le 2.5

correspond à la placette numéro 2 individu numéro

5 etc.

4 C'est le rapport entre la biomasse sèche

M0 et la biomasse saturée M5 de

l'échantillon.

Équation 1 : Coefficient de pondération

(Ro).

Ro=Mo/Ms ;

Équation5 2 : Taux d'humidité

(Ho).

Ho(%)=[(Ms-Mo)/Mo]×100

; Équation6 3 : Stock de carbone (C).

C=mo×0,5 avec

mo=ms× Ro.

L'élaboration d'une régression

allométrique vise à modéliser la productivité

végétale (capacité de production de matières

végétales) d'un peuplement donné de manière

à éviter les mêmes mesures nécessaires à sa

détermination afin qu'elle soit directement déterminée

à partir des facteurs ou paramètres (dendrométriques et/ou

environnementaux) qui sont facilement mesurables. Rondeux

(1999) distingue trois principales méthodes quantitatives mettant en

oeuvre ces indices à savoir :

o Les méthodes dendrométriques directes dont le

critère de productivité est la production totale de

matières ligneuses ;

o Les méthodes dendrométriques indirectes dont

le critère de productivité est défini par une

caractéristique dendrométrique étroitement liée

à la production totale (en termes de volume ou de biomasse) ;

o Les méthodes combinées dont le critère

de productivité résulte de l'association de

caractéristiques dendrométriques et de diverses variables du

milieu (sol, flore, topographie, climat etc.).

Les deux premières méthodes sont essentiellement

de nature dendrométrique et s'adressent spécifiquement au

matériel ligneux, elles font intervenir des indices (paramètres)

dendrométriques alors que la troisième méthode permet, par

contre, d'associer les indices dendrométriques et les facteurs de

l'environnement sous la forme d'indices combinés. Ainsi donc, la

recherche de régressions allométriques conduit pour la plupart

des cas à l'élaboration

5 Certains auteurs comme Rondeux (1999) ont signalé des

taux allant jusqu'à 200% notamment au niveau des feuilles.

6 Dans ces équations m0 correspond

à la biomasse sèche totale de la plantation exprimée en

tonne de matière par hectare le ms

correspond à l biomasse fraîche totale exprimée tonne de

matière fraîche par hectare alors que le coefficient

0,5 correspond à la proportion de carbone contenu dans

une quantité de biomasse sèche donnée (GIEC, 2008).

des tables de productivité (tarif de cubage ou de biomasse

selon qu'on s'intéresse au volume ou à la quantité de

matière).

Dans le cadre de ce mémoire, contrairement aux

études de foresterie où la productivité se limite aux bois

d'oeuvre (fûts et grosses branches), l'analyse de la productivité

s'étant sur toute la partie pied de l'arbre du peuplement afin d'estimer

la quantité de carbone atmosphérique qui y est

séquestré. La connaissance de la productivité des

peuplements des plantations de mangrove de la RBDS faisant partie

intégrante de tout l'écosystème mangrove du delta du

Saloum nécessite une bonne connaissance de sa biogéographie, sa

morphopédologie et de sa population d'où l'importance de la

présentation de la zone d'étude.

Figure 2 : Carte de localisation des plantations de

Djirnda.

Figure 3 : Carte de localisation des plantations de

Sanghako.

|