PARTIE1- Enjeux et Acteurs de la coopération

décentralisée

1.A. Les enjeux de la coopération Nord-Sud

Depuis les années 1970, la coopération pour le

développement intervient dans les domaines de compétences des

collectivités locales. C'est l'une des raisons pour laquelle l'Union des

Villes Africaines lors de sa rencontre du 25 et 26 janvier, demande que la

coopération décentralisée soit reconnue comme une

catégorie pertinente de la coopération internationale. Auparavant

une enquête réalisée par le Programme de

Développement Municipal (PDM) dans huit pays d'Afrique de l'Ouest et du

centre, révélait une progression de 10 à 100, en six ans

(1989-1994), des accords de partenariat conclus par les collectivités

locales africaines. Des mutuels d'épargne et de crédits à

la réfection des équipements de maisons communautaires, de foyers

des jeunes et divers programmes de renforcement de capacité, en passant,

par le joyau d'un nouveau lycée, que n'a-t-on pas observé comme

fruit de cette coopération décentralisée. A l'occasion du

sommet franco-africain de 1990, le Président Mitterrand invitait ses

paires à oeuvrer pour la démocratisation des États

africains, il donna un principe général d'avenir à la

coopération décentralisée. Les collectivités

françaises étant exhortées, ainsi, à soutenir les

efforts de démocratisation et l'émergence de nouveaux acteurs et

partenaires en dehors de la sphère étatique. Cette

évolution n'est, tout de même, pas ex-nihilo puis qu'elle survient

dans un contexte particulier des années 1980-1990: mesures de

libéralisation et retrait des Etats accompagnés par les plans

d'ajustement structurels sous l'égide des institutions

financières internationales. L'échec du développement

administré par les Etats et les rumeurs de détournement de la

manne financière internationale par les classes dirigeantes finissent

par faire admettre l'idée d'une gouvernance à la base. La loi

d'orientation du 06 Février 1992, va alors sacrer l'ère du «

small is beautiful »8 (E. F. Schumacher) en conférant

aux collectivités locales françaises une relative autonomie

à l'action internationale.

1.A.1. La coopération décentralisée : une

politique de captation des ressources pour le développement local de

Saint-Louis

8 Le « small is beautifull est le titre d'une

collection d'essais de l'économiste britannique E. F. Schumacher. Avec

la crise de l'énergie en 1973 et l'émergence du tiers monde,

c'était l'un des dix livres les plus influents depuis la fin de la

Seconde guerre mondiale et le premier à promouvoir l'idée d'un

développement durable.

20

Au Sénégal, la situation des

collectivités locales découlent de la combinaison de plusieurs

facteurs. Suite aux lois de décentralisation survenues en 1996, l'Etat a

transféré aux collectivités locales, neufs domaines de

compétences9 (domaines ; environnement et gestion des

ressources naturelles ; santé, population et action sociale ; jeunesse,

sports et loisirs ; culture ; éducation ; planification ;

aménagement du territoire ; urbanisme et habitat). Afin de compenser les

charges induites par les compétences transférées, l'Etat

sénégalais avait prévu des moyens d'interventions et des

ressources financières conséquentes. Il s'avère que les

fonds de concours alloués par celui-ci demeurent très

insuffisants. En effet, les fonds de dotations de la décentralisation et

d'équipement des collectivités sont faibles et les régions

n'ont pas de fiscalité propre. Dans ces conditions la

décentralisation ne peut être effective, elle n'existe que dans

les textes et les charges qui se sont rajoutées aux compétences

générales (le budget, la gestion du personnel, l'économie

etc.) des collectivités locales.

Afin d'apprécier la gravité de cette situation,

la région de Saint-Louis a commandité, en 2005, un audit des

compétences transférées. Il ressort de cet audit qu'il

existe un gap profond entre les ressources financières disponibles et

les besoins à prendre en charge. Ce fossé est d'autant plus

profond que le budget de la région, nécessaire pour une

couverture correcte des besoins de gestion des compétences dans toutes

leurs dimensions, est estimé à 7.125.039.625 FCFA contre 861

millions actuellement. La comparaison des deux situations montre que le budget

actuel ne représente que 12% des besoins évalués soit un

déficit correspondant à l'ordre de 88%. Les résultats de

cet audit montrent que si on évalue les transferts financiers entre

Fonds de Dotation à la Décentralisation et Fonds de Concours,

dans une perspective de couverture des besoins, les contributions seraient

portées aux niveaux suivants :

· Fonds de Dotation à la Décentralisation

(73% des transferts): 4.165.298.165 FCFA et

· Fonds de Concours (27% des transferts). 1.463.483.189

FCFA ».

Tableaux 2 et 3: Évolution de la

répartition du fonds de dotation et du fonds d'équipement de

Saint-Louis entre 1997 et 2000:

? Fonds de dotation de la région de

Saint-Louis

|

Années

|

1997

|

|

1998

|

|

1999

|

|

2000

|

|

|

Montant en Fcfa

|

502 227

|

423

|

502 227

|

423

|

588 835

|

889

|

628 668

|

188

|

? Fonds d'équipement des collectivités

locales de Saint-Louis

9 Sources : Base de données de la DIRCOD

(Dakar)

|

Années

|

1997

|

|

1998

|

|

1999

|

|

2000

|

|

|

Montant en Fcfa

|

61 636

|

400

|

72 631

|

400

|

73 000

|

000

|

66 910

|

000

|

Sources: DCL/CAD

Tableau 4: répartition par collectivité

entre 1999 et 2000 en Milliards de Fcfa

|

Collectivités

|

Dotation en 1999

|

%

|

Dotation en 2000

|

|

Régions

|

3 548 785 225

|

61

|

3 980 481 164

|

|

Communes

|

2 020 264 365

|

35

|

2 121 830 914

|

|

Communautés rurales

|

222 292 666

|

4

|

242 494 962

|

|

Totaux

|

5 791 342 256

|

100

|

6 062 374 040

|

Sources: CNDCL/MINT 26 Janvier 2000

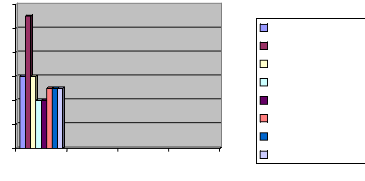

Figure 1: répartition de l'enveloppe du FDD entre

1999 et 2000

|

|

|

|

Régions

communes communautés rurales

|

|

|

4000000000

3500000000

3000000000

2500000000

2000000000

1500000000

1000000000

500000000

0

FDD en % FDD en

1999 2000

L'analyse de ces données fait ressortir l'existence

d'une inégalité de considération entre les régions

d'une part et d'autre part les communes et communautés rurales. Pourtant

dans les textes aucune hiérarchie, entre entités

sénégalaises, n'est reconnue. Les régions sortent leur

épingle du jeu. Ce qui laisse penser que les élus locaux ne

disposent pas des mêmes ressources pendant la négociation du

budget avec l'Etat central. Les communautés rurales qui hébergent

56 % de la population ont, en matière d'éducation et de

santé notamment, des charges tout à fait comparables aux

communes. Pendant que ces dernières touchent environ 35 % du FDD. Cette

situation peut trouver une réponse dans le fait que les élus

à la tête d'une région ou d'une commune ne disposent pas du

même capital humain que les présidents des communautés

rurales qui ont un taux d'analphabétisme plus élevé que

leurs homologues.

Par conséquent, ils n'ont pas les mêmes

réseaux, ni les mêmes représentations au niveau des

conseils délibératifs et des instances de validation du budget. A

ce propos le budget de la

22

région de Saint-Louis est choisi par le conseil

exécutif du Conseil régional, voté par l'organe

délibératif et validé par le représentant

étatique en la personne du gouverneur de la région.

Globalement, l'enveloppe du FDD n'a cessé de

croître depuis sa création. Elle est passée de 4,9

milliards en 1997 à près de 12 milliards en 2004, mais reste

toujours très insuffisante (2.5 % du budget national) et très

inégalement répartie. Entre 1997 et 2003, la

part du FDD allouée aux Communautés Rurales ne représente

que 6 % du total du FDD soit moins de 3 milliards de FCFA cumulé sur 6

années. (M. Chassot, 2005)

Une étude10 financée dans le cadre du

PADDEL11 révèle que durant ces années (1997

à 2003), les conseils régionaux ont reçu, en moyenne, 53 %

de l'enveloppe globale. Cependant, il faut souligner que jusqu'en 2000,

l'enveloppe attribuée aux Conseils Régionaux comprenait la

dotation des ARD (agences régionales de développement). Ce n'est

qu'en 2001, que leurs allocations ont été

individualisées.

En tant que cadre de programmation et de coordination des

actions de développement, la région de Saint-louis ne dispose pas

de fiscalité propre et reste entièrement dépendante des

allocations de l'Etat. La paierie régionale n'a pas les moyens

techniques et humains de recouvrer la totalité des impôts. A ce

niveau, deux explications s'imposent. D'abord en 1996, l'Etat n'a pas

osé augmenter les impôts afin que les collectivités locales

qui venaient de se voir transférées des compétences

nouvelles et financièrement coûteuses puissent accroître

leur trésorerie. Ensuite, non content de compenser financièrement

les charges induites par la régionalisation, aux allures de «

désengagement », l'Etat fait valoir un principe d'unicité de

caisse. Par conséquent il y a un concours de circonstances dont la

pénurie des moyens financiers, le manque de qualification du personnel

des services de perception, l'absence chronique de moyens matériels,

techniques et humains et la faible organisation des conseils en tant qu'organe

délibérant de la collectivité locale. Il n'est pas

étonnant, dans ces conditions, de rencontrer des élus locaux qui

ne soient pas en phase avec textes de la décentralisation. Donc

ignorant, naturellement, leur rôle et le fonctionnement des

collectivités locales.

10 Sources : Ministère de l'intérieur et

des collectivités locales, Conseil national des collectivités

locales, 2003

11 Le programme d'appui à la

décentralisation et au développement local du

Sénégal est financé par la coopération

française. Entre autres activités, le PADDEL a commandité

l'élaboration d'un manuel de procédures des contrôles de

légalité et budgétaires du Sénégal. Son

objectif principal est d'adapter la décentralisation et l'appui aux

collectivités locales aux politiques locales de développement.

Afin de mieux appréhender cette réalité,

une étude effectuée par la Cellule d'appui des Elus locaux de la

MEL12, en 1999, révèle que plus d'un tiers des

élus est analphabète (ce pourcentage ne concerne bien

évidemment que l'école française). En

effet, les niveaux d'instruction sont très variables. Selon la position

occupée : 80 % des maires et des conseillers régionaux ont un

niveau d'instruction qui va du secondaire au supérieur alors que 73% des

présidents de communautés rurales n'ont pas dépassé

le primaire. Ce fossé s'explique en partie par l'obligation

légale pour les conseillers régionaux et les conseillers

municipaux de savoir lire et écrire, d'autant qu'ils doivent relever des

défis importants. Mais la même exigence devrait être

adressée aux conseillers ruraux, si l'on sait qu'à Saint-Louis la

majorité de la population est d'origine rurale. Le taux d'urbanisation

représente 37% du total régional, ce qui est en

deçà du taux national de 40,7%, selon le RGPH13 de

2002. Il est donc d'autant plus crucial que les communautés rurales

puissent se reposer sur un personnel compétent indépendamment des

services de l'Etat. L'explication viendrait du contexte même de ces

communautés rurales. Elles sont constituées par regroupement de

villages dont les chefs sont choisis par consensus et nommés par

décret. Donc à l'image des chefs de village, l'activité

politique dans ces localités n'est pas mue par des modes de prise du

pouvoir « modernes ». Le président de la communauté

rurale n'est pas choisie à cause de son savoir faire managérial,

son niveau d'étude ou son programme de campagne mais par ce qu'il fait

preuve d'un dévouement d'ordre moral pour la défense des

intérêts de toute sa communauté ou qu'il est issu d'une

famille traditionnelle de notabilités ou de dignitaires religieux. Sa

légitimité relève de considérations d'ordre

traditionnelle ou charismatique et non d'une légitimité

légale rationnelle au sens wébérien du terme.

Pour lutter contre ce fléau des personnels non

qualifiés, les collectivités pouvaient s'appuyer sur les services

déconcentrés de l'Etat (sous employés) dans le cadre de

convention de mise à disposition, jusqu'en 2001 (Chassot, 2005). Par

ailleurs, non contents de rendre les collectivités très

dépendantes de l'Etat, ces personnels administratifs

déconcentrés considéraient les élus locaux comme

des «politiciens analphabètes». Il va s'en dire que leur

collaboration s'en est très vite ressentie. Malgré le recrutement

de 320 secrétaires communaux en 2002 puis la création (par

décret 98-399) des Agences Régionales de Développement

(ARD) les collectivités locales sont continuellement sous

administrées. Par exemple les

12 La Maison des élus locaux est le

siège de l'UAEL (Union pour l'association des élus locaux du

Sénégal). C'est une association à but non lucratif qui

regroupe l'Association des Maires du Sénégal (AMS),

créée en 1958, l'Association de président de Conseils

régionaux (APCR) et l'Association nationale des conseils ruraux du

Sénégal. Son rôle est de favoriser le dialogue entre les

élus, l'Etat, la population et les partenaires au

développement.

24

conseil régional de Saint-Louis n'est toujours pas

parvenus à développer son propre service technique sous le

prétexte qu'il dispose très facilement (pour des raisons de

proximité sans doute) des agents déconcentrés de l'Etat et

des techniciens de l'ARD.

Ces contraintes majeures de la région de Saint-Louis

constituent des défis non négligeables à relever pour la

région Rhône-Alpes. Par conséquent, la coopération

décentralisée s'inscrit dans une dynamique d'appui à la

planification des secteurs d'activités transférées et

même au delà. Ces activités tournent autour de l'appui

conseil, la formation, l'information, la planification, la communication, la

maîtrise d'ouvrage etc.

Devant la nécessité de répondre aux

demandes sociales pressantes, le Conseil Régional de Saint-Louis

entretient des relations privilégiées de partenariat avec les

régions françaises du Nord Pas de Calais (France) depuis 1997, de

Rhône-Alpes (France) depuis fin 1997, de Midi Pyrénées

(France) depuis 2000 et le Conseil Général du Nord (France)

depuis 2005.

Cette situation n'a rien de particulier car le

Sénégal est l'un des pays qui tirent le plus de

bénéfices des relations que les collectivités locales

territoriales françaises entretiennent avec leurs homologues

étrangers. En Afrique de l'Ouest, c'est le 3ème pays

après le Mali et le Burkina sur le plan quantitatif des projets

réalisés à travers l'aide française au

développement et le 1er sur le plan des allocations

financières. Les propos de Didier BRET chef du SCAC14

(services de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France

à Dakar) décrivent parfaitement cette relation. D'après ce

dernier, au Sénégal, en 2006, on pouvait compter 150 partenariats

entre collectivités françaises et sénégalaises dont

une cinquantaine véritablement active. Cette relation

privilégiée profite bien à la région de Saint-Louis

en tant que leader dans le domaine de la coopération

décentralisée, au Sénégal. La coopération

décentralisée entre Rhône-Alpes et Saint-Louis est donc

« un étage du jeu diplomatique » (Vion et Négrier,

2002) franco-sénégalais.

En outre, rien que pour la seule année 2005, le Conseil

régional de Saint-Louis a obtenu

auprès de ses partenaires de

la coopération décentralisée, le financement de dix huit

(18)

13 ANDS, Situation économique et sociale de la

région de Saint-Louis en 2007, Septembre 2008

projets15 pour un montant d'un milliard cinq cent

soixante trois millions de francs CFA. Sur ce montant les partenaires sont

concernés pour 1,381 milliard soit 88% et la Région de

Saint-Louis pour 182 millions soit 12%. Alors que les programmes nationaux ne

mettent que la maigre somme de cinquante (50) Millions de francs CFA pour le

développement local, le Conseil régional de Saint-Louis tire,

d'après les chiffres de 2005, de la coopération

décentralisée près du triple de sa dotation annuelle et

multiplie ainsi par vingt deux (22) son budget d'investissement. Il peut

réaliser alors en cinq ans, ce qu'il serait amené à faire

en environ 100 ans, s'il s'en tenait uniquement à la dotation de l'Etat.

Même quand on prend le budget de fonctionnement, la coopération

décentralisée représente trois (3) fois le budget de la

région de Saint-Louis. Elle trouve donc un principal fondement dans son

apport financier au Sud. Par ailleurs, lors des comités mixtes qui se

sont tenus en France du 24 Septembre au 06 Octobre 2007 avec ses partenaires

français (principalement Nord pas de calais, Midi-Pyrénées

et Rhône-Alpes), la région de Saint-Louis a décroché

le financement global de presque de 3 Milliards de FCFA (2.950.000.000 FCFA)

durant 2008- 2011, pour la mise en oeuvre de projets de grande envergure.

Cette focalisation financière à outrance

symbolise à elle seule tout l'enjeu qu'ont les collectivités du

Sud à nouer des liens de coopération avec celles du Nord.

Pourtant il semble clair aux yeux des professionnels et observateurs que les

collectivités du Sud gagneraient en renforçant leurs

capacités d'administration et de gestion des politiques locales de

développement.

Afin de mieux situer les rôles, on peut se demander quels

sont les gains pour la région RhôneAlpes ?

1.A.2. La solidarité internationale : une politique

d'ouverture bien ancrée dans la région Rhône-Alpes

Un volontaire de l'AFVP en mission dans le cadre du partenariat

ARDL-PACA-Tambacounda

du Sénégal rapporte: « Quand je

discute avec les habitants [enfin, ce ne sont plus d'antonymes

et

fantomatiques acteurs!], ils me demandent pourquoi les partenaires du Nord se

sont lancés

14 Le service de coopération et d'action

culturelle de l'ambassade de France à Dakar a en charge l'action

culturelle de la coopération franco-sénégalaise. Le SCAC

met à disposition l'expertise de la coopération française

et contribue à la réalisation des projets et programmes des

acteurs Non gouvernement au Sénégal .

15 Sources : Rapport d'activités du Conseil

régional de Saint-Louis, en 2005,

26

dans cette aventure, ce qu'ils en attendent [l'une des vraies

questions, de fond en effet celle qui pose la question des principes de

l'action] (...) ». (A. Marie, 2005)

Ces propos posent la question des vrais motifs de l'action

extérieure des collectivités françaises.

En France, l'ouverture extérieure des

collectivités locales est très souvent utilisée par les

élus comme moyen d'impliquer les jeunes dans une région. A ce

titre, la coopération décentralisée est un outil de

développement mis au service de la citoyenneté en

Rhône-Alpes. C'est également l'occasion de remettre en question

leur propre système de gouvernance locale. Par exemple la

création des comités locaux en pays viennois pourrait provenir

des plans de développement des quartiers mis en oeuvre dans le

département de Bignona (au Sud du Sénégal). Si tel est le

cas, Bignona serait allé plus loin que le pays viennois dans la mise en

place de dispositifs participatifs.

Ainsi afin de renforcer sa communication avec les jeunes, la

région Rhône-Alpes compte sur l'éducation au

développement. Ce secteur a été dynamisé

grâce à l'ouverture extérieure de la région. C'est

la raison pour laquelle des voyages sont souvent effectués à

Saint-Louis par des lycéens ou étudiants afin de terminer leur

cycle d'éducation au développement. Les expériences de la

région de Saint-Louis dans la lutte contre la pauvreté, sont

à ce titre une ressource inestimable pour la mobilisation de la jeunesse

Rhône-alpine. Depuis 2003, 4 voyages d'étude ont été

effectués à Saint-Louis dans le cadre du partenariat entre la

Fédération des Alpages de Lisère et la Maison des

éleveurs de Saint-Louis, par des élèves et leurs

encadreurs. Bien souvent, c'est pour clore un module d'éducation au

développement, mais ces interactions renforcent le degré de

connaissance de la société Saint-Louisienne par la région

Rhône-Alpes.

A présent, avec dix sept (17) coopérations dans

le monde la région Rhône-Alpes a multiplié son influence,

ses réseaux de relations et dispose d'un panorama de territoires

à explorer pour ses entreprises et industriels. M. Amath DIA

secrétaire général du Conseil Régional de

Saint-Louis soulignait à cet égard que « Travailler pour

le développement local du Sud c'est un bénéfice, car

nonobstant l'apport d'expérience humaine, les jeunes et les

désoeuvrés de la région Rhône-Alpes, par exemple,

peuvent y trouver des débouchés pour leur avenir».

A Rhône-Alpes, le budget de la coopération

décentralisée a été quasiment multiplié par

Deux pour atteindre 9,3 M€ en 2008, et devrait s'approcher des 0,7 % du

budget, en 2010. Derrière l'Etat français, c'est le premier

budget consacré à la coopération pour le

développement.

Néanmoins, au-delà des logiques classiques

à vocation « humanitaire » ou « solidaire », il y a

une volonté de promouvoir des intérêts commerciaux ou

industriels. Dans cette optique, la solidarité internationale est, entre

autres, le moyen d'assurer un pole de compétitivité aux acteurs

et structures de la région Rhône-Alpes. Par conséquent, la

base de données de RESACOOP en répertorie 1.217 structures

tournées vers la solidarité internationale dans cette

région. On peut supposer que le nombre total est sensiblement

supérieur, car certaines structures ne sont pas

répertoriées dans ce réseau. Il est cependant probable que

ces dernières ont une activité limitée et qu'une part de

celles-ci n'a pas une activité régulière. Il n'en demeure

pas moins que le nombre est important et la diversité est grande.

Premièrement, les associations sont les plus

nombreuses. Elles sont au nombre de 631 et recouvrent la plus grande

diversité par la taille, les objectifs, les types d'activités,

etc. Deuxièmement, les collectivités locales et les

comités de jumelage qui s'appuient fréquemment sur des structures

associatives pour mettre en oeuvre leurs activités de coopération

décentralisée, sont au nombre de 311 dans le répertoire de

RESACOOP. Troisièmement, il y a les établissements publics,

essentiellement dans les secteurs de la santé et de l'éducation.

C'est des hôpitaux ou établissements d'enseignement primaire,

secondaire et supérieur - qui mettent en oeuvre des projets,

réalisent des échanges et interviennent dans le cadre de projets

initiés avec les acteurs du Sud.

Quatrièmement on y recense des structures

privées non associatives : fondations, entreprises qui interviennent

dans des projets, ou contribuent au financement de projets initiés par

d'autres structures.

Avec ce nombre d'organisations et les 1.300 projets

répertoriés, la Région Rhône-Alpes se situe dans le

peloton de tête des régions françaises avec la

région Nord-Pas-de-Calais (1.950 acteurs actifs et en veille, 1.930

projets) et la région Île-de-France qui bénéficie de

l'implantation de nombreuses organisations dans la capitale.

En 2002, RESACOOP16 a recensé 63

organisations de Rhône-Alpes engagées dans une action de

coopération avec le Sénégal parmi lesquels : 33

associations, 26 collectivités locales, 3 structures « jeunes

» (2 établissements scolaires et une MJC), et une chambre

consulaire.

16 Sources : RESACOOP, évolution des

partenariats entre acteurs de Rhône-Alpes et du Sénégal,

Lyon, Privat, 2002

Tableau4: répartition des partenariats de

coopération décentralisée au

Sénégal

|

Région

|

Nombre de partenariatS

|

Nombre de partenariats actifs

|

|

ILE de France

|

23

|

6

|

|

Rhône-Alpes

|

20

|

11

|

|

Nord Pas de calais

|

12

|

6

|

|

Basse Normandie

|

9

|

4

|

|

PACA

|

9

|

4

|

|

Bretagne

|

9

|

5

|

|

Midi Pyrénées

|

8

|

5

|

|

Alsace

|

6

|

5

|

Sources : base de données des partenariats de

coopération décentralisée -SCAC Dakar- Août 2005

Figures 2: partenariats actifs des collectivités

françaises au Sénégal

12

10

8

6

4

2

0

Partenariats

actifs

Ile de France Rhône-Alpes

Nord pas de calais basse normandie PACA

Bretagne

Midi Pyrénées Alsace

28

Donc, en 2005, par le nombre de partenariats actifs au

Sénégal, la région Rhône-Alpes était le

premier interlocuteur français des collectivités

sénégalaises. Par ailleurs, cette ouverture de Rhône-Alpes

offre une activité lucrative à prés de « 1500

personnes » (M. Dia du conseil régional de Saint-louis), sans

compter les nombreux volontaires prêts à s'engager pour une

première expérience de travail à l'étranger. C'est

un support fondamental pour la promotion des jeunes, notamment ceux qui se

prédestinent à une carrière dans la coopération

internationale. D'ailleurs vers la fin des années 1980,

l'AFVP17 utilisait comme slogan

17 L'association française des volontaires

du progrès est une association laïque créée en 1963.

L'AFVP recrute, forme et encadre des volontaires de la solidarité

internationale qu'elle affecte sur des missions préalablement

identifiées avec ses partenaires (collectivités locales, ONG,

bureaux d'étude...). Association Loi 1901, l'AFVP est désormais

opérateur du Ministère français des affaires

étrangères et européennes (MAEE).

« mettez l'Afrique dans votre CV » dans le

but d'attirer les expériences sanctionnées par un diplôme

de qualité (A. Marie, 2005).

Cet usage que la région Rhône-Alpes fait de ses

relations de coopération trouve son fondement dans le principe

d'intérêt local. En effet les collectivités locales

françaises avaient l'obligation d'inclure cette norme dans leurs actions

extérieures, jusqu'en 2007 sous peine de saisine du tribunal

administratif. Ce qui laisse penser que l'Etat en imposant un tel principe

comptait appuyer les opérateurs français qui vivent de ça.

D'ailleurs dans la plupart des projets financés par Rhône-Alpes,

cette dernière veille à ce que l'achat des matériels se

déroule sur le territoire français..

Le principe d'intérêt local et direct des

populations tel que défini par la circulaire des Ministères de

l'Intérieur et des Affaires Étrangères du 20 avril 2001 a

fait de la coopération décentralisée une politique

exercée dans une logique d'intérêts « mutuels »

et de renforcement d'expertise pour les deux territoires. En

réalité, c'est un contrôle supplémentaire

exercé par l'Etat sur les actes des collectivités locales. Il ne

s'agissait plus pour la région Rhône-Alpes d'aider Saint-Louis

à lutter seulement contre la pauvreté, dans laquelle la

majorité de sa population est exposée, mais de promouvoir son

territoire. La question des bénéfices mutuels pour les deux

territoires était, désormais, élucidée par l'Etat

français.

Par l'adoption de ce principe, la coopération

décentralisée reposait sur le même piédestal que la

coopération transfrontalière dont les finalités sont

strictement matérielles. Néanmoins, ce principe va fragiliser

certaines coopérations décentralisées. En effet suite

à la jurisprudence Charbonneau où l'absence

d'intérêt local a été évoquée comme

motif de censure des actions de coopération décentralisée,

le sentiment de sécurité des acteurs locaux en a reçu un

coup.

Par la suite certains conseils régionaux ou

généraux ont eu des réticences à s'engager en

coopération décentralisée, par peur d'une saisine du

Tribunal administratif au motif de défaut d'intérêt local.

Les élus locaux, soucieux de sortir de l'insécurité dans

laquelle ils baignaient à cause de leur action extérieure, eurent

gain de cause avec la loi Thiollière du 2 février 2007. Elle fait

de la coopération décentralisée une compétence

d'attribution des collectivités territoriales (compétence

à part entière et non mode d'exercice des compétences).

L'intérêt local, s'il reste un moteur des politiques de

coopération décentralisée, ne peut plus en aucun cas

être un motif de saisine du Tribunal administratif. Toutefois, ce

changement de la législation n'a pas induit une inversion des

tendances.

30

Le cas de l'électrification des collèges de Podor

est assez symbolique pour décrire cette stratégie de la

région Rhône-Alpes.

Le conseil régional de Saint-louis constatant que l'un

de ses départements, à savoir, Podor était laissé

en rade notamment dans le secteur éducatif sollicite l'appui de la

région RhôneAlpes. En effet dix collèges de ce

département n'étaient pas électrifiés et donc ne

pouvaient pas recevoir de fournitures informatiques. Faisant suite à la

demande d'appui de son partenaire sénégalais, Rhône-Alpes

va d'abord décliner prétextant être plus compétente

sur les lycées. Mais puisqu'il s'agit d'un travail de compagnonnage,

Saint-Louis a tout à fait la possibilité de relancer son

partenaire et elle s'y est attelée. Ce dernier donnera finalement son

accord à condition que le projet soit confié à un

opérateur de sa région. Rhône-Alpes approche, ainsi, une

entreprise spécialisée dans la pose de panneaux solaires à

Podor pour un devis. L'opérateur propose, après visite des lieux,

l'installation de panneaux dans chaque collège du département

pour un coût total de 100.000 €. Avisée par son partenaire,

Saint-Louis marque son veto car le conseil régional avait

contacté, en aparté et en même temps, la

Sénélec (Société nationale

d'électricité du Sénégal) qui a envoyé,

à son tour, des techniciens pour une expertise. Après diagnostics

ces derniers ont suggéré la construction d'une mini centrale

électrique pour un montant total de 36.000 €. Pour mettre fin aux

négociations, Rhône-Alpes a reconnu que la proposition de son

partenaire était plus judicieuse et moins onéreuse. Aujourd'hui,

avec son appui douze (12) au lieu de dix (10) établissements scolaires

ont été électrifiés à Podor et

équipés en matériels informatiques. La stratégie

consistait donc à élargir les activités d'une entreprise

de sa région. Néanmoins pour avoir finalement

exécuté ce projet, Saint-Louis a renforcé ses

capacités de maîtrise d'ouvrage.

Cette stratégie de promotion internationale des

collectivités du Nord est d'autant plus fréquente que les deux

réactions suivantes18 l'évoquent de manière

explicite:

M. Jean Paul Gandin de l'association Savoie solidaire :

« nous nous sommes aperçus que les sénégalais de

Bignona étaient allés plus loin que nous dans leur pratique

participative. Nous étions partis pour aider les africains à

changer et ce sont eux qui nous ont transformés ».

M. Frédéric Deshayes chargé de missions

des affaires européennes et internationales : « les jumelages

d'origine nous paraissent trop étroits ; nous avons lancé

18 Sources : Actes de Kaolack et Fatick,

Journées de la coopération décentralisée et de la

planification régionale, 2ème Edition, 14-20 Mai 2004, p. 135

un programme dans lequel d'anciens ouvriers du cuir

formaient des cordonniers tunisiens ; l'action internationale nous sert de

moteur pour l'insertion sociale chez eux mais aussi chez nous ».

Les enjeux sont divergents mais le Conseil régional de

Saint-Louis et le Conseil régional de Rhône-Alpes doivent

travailler en étroite collaboration pour relever les défis du

sousdéveloppement. Par conséquent, les dynamiques conceptuelles

du processus de coopération mobilisent un certains nombre de

procédures et une multitude d'acteurs.

1.B. Un partenariat dynamique et inscrit sur la

durée

La coopération décentralisée a beaucoup

évolué, depuis ses débuts, dans le sens de la prise en

considération lente mais progressive des problèmes réels

rencontrés par les collectivités du Sud. A présent, le cap

des gestes de générosité spontanés semble en voix

de disparition et céderait la place à de nouveaux types de

coopération. Il ne s'agit plus simplement d'apporter son financement

à un projet mais de partir sur une relation durable avec un partenaire

sélectionné après un diagnostic serré des deux

territoires. A ce titre, les collectivités locales du Nord

possèdent des compétences spécifiques en matière

d'ingénierie urbaine et de développement local qui constituent

des axes de travail propres à la coopération

décentralisée. C'est ainsi que la dynamique constitutive d'un

processus de coopération est composée de phases successives

rigoureusement débattues entre les futurs partenaires.

Néanmoins, il semblerait que durant les commissions

préparatoires la collectivité demandeuse d'appui n'a pas beaucoup

de marge de manoeuvre. Autrement dit, l'élaboration des projets et les

termes du contrat sont quasiment ordonnés par la région

Rhône-Alpes dans le cadre de son partenariat avec la région de

Saint-Louis du Sénégal, bien que les demandes viennent de

Saint-Louis.

Un document réalisé par RESACOOP permet de faire

la lumière sur cette étape de la coopération

décentralisée. Il reprend les éléments

discutés au cours de sa réunion organisée le 18 novembre

1998 sur le thème "engager ou renforcer une démarche de

coopération".

32

1.B.1. Les dynamiques constitutives du partenariat

Rhône-Alpes/ Saint-Louis

Une première rencontre régionale conduite par

RESACOOP en 1995, a permis de recenser les acteurs de la région

Rhône-Alpes présents au Sénégal afin

d'établir une stratégie commune d'intervention dans les

collectivités Sénégalaises. Il ressort de cette

concertation que les acteurs ont manifesté la nécessité

d'expérimenter de nouvelles approches dont l'ancrage des projets dans

les plans de développement locaux était le plus urgent. La prise

en compte des plans locaux de développement travaillés en

concertation avec l'Etat sénégalais par RhôneAlpes assure

aux actions mises en oeuvre une viabilité, jadis, marginalisée.

Ce qui est exprimé ici, c'est la nécessité de passer de

l'amateurisme à la professionnalisation de la coopération

décentralisée.

Ces conclusions de la région Rhône-Alpes

partagées par les bailleurs et les Etats du Nord ont eu un écho

à travers la dernière étape de la décentralisation

au Sénégal. En effet, la régionalisation (lois 96-06 du 22

Mars 1996) parachève l'édifice de la décentralisation au

Sénégal. Elle est caractérisée par la refonte du

cadre institutionnel des collectivités locales, l'élaboration

d'un nouveau code des collectivités locales (CCL) et la reconnaissance

juridique de la coopération décentralisée (article 17 du

CCL). La principale nouveauté est l'érection de la région,

jusque là simple circonscription administrative, en collectivité

décentralisée dotée d'une personnalité morale,

d'une « autonomie financière » et d'une assemblée

élue au suffrage universel. Ce tournant place la région de

Saint-louis dans les mêmes attributions institutionnelles que la

région Rhône-Alpes. L'Etat sénégalais s'est ainsi

conformé aux exigences posées par les bailleurs internationaux et

les partenaires bilatéraux du Nord, notamment la France, consistant

à s'aligner sur les systèmes de gouvernance locale occidentale.

Cependant il n'a pas tenu compte des conséquences terribles que les

transferts de compétences allaient exercer sur les collectivités

sénégalaises.

Afin de soutenir ces avancées considérables, Mr

Abdourahim Agne nouvellement nommé au Conseil régional de

Saint-Louis, en 1997, s'appuie sur ses réseaux de relations pour entrer

en contact avec le Conseil régional de Rhône-Alpes.

Diplômé de science politique, Mr Agne a été

auparavant, tour à tour, à l'Union sénégalaise de

banques (USB), et inspecteur à la Banque centrale des Etats de l'Afrique

de l'Ouest (BCEAO). Dans cet ordre d'idées, il créa sa

propre entreprise, la Société maritime et

industrielle de la côte occidentale d'Afrique (SOMICOA)19.

Abdourahim Agne était par la suite Ministre de la coopération

décentralisée et de l'aménagement du territoire, avant de

prendre le portefeuille du Ministère des technologies de l'information

et de la communication, le 1er Mai 2009. C'est un personnage,

très bien implanté dans l'échiquier politique, le milieu

industriel, et le circuit financier national et sous-régional Ouest

africain. Par conséquent, c'est un atout de taille qui pourrait

être utile à l'implantation durable de la Rhône-Alpes dans

l'espace Ouest-africain.

Ainsi, en 1997, il a accueilli, une première visite de

prospection du Conseil Régional de Rhône-Alpes à

Saint-Louis afin de dresser un diagnostic du territoire, l'occasion

d'identifier les problèmes et d'entamer quelques négociations.

Espérant conforter les engagements tenus lors de cette visite, le

Conseil Régional de Saint-Louis a organisé, à son tour,

une visite de ces cadres en région Rhône-Alpes, la même

année. A l'issue de ces pourparlers entre élus, le 23

décembre 1997 au siège du Conseil régional de

Rhône-Alpes, un premier accord de convention-cadre est signé entre

le Conseil régional de Rhône-Alpes et le Conseil régional

de Saint-louis du Sénégal. Donc, dès le départ, la

coopération décentralisée entre Saint-Louis et

Rhône-Alpes était d'ordre élitiste. Les « forces vives

» émanant de la « société civile »,

pourtant sans cesse évoquées dans les discours, n'étaient

pas associées aux négociations encore moins à

l'élaboration des projets qui leurs sont destinés.

"Par convention il faut entendre tout contrat ou acte

signé entre des collectivités territoriales, françaises et

étrangères, comportant des déclarations, des intentions,

des obligations ou des droits opposables à l'une ou l'autre partie. Sont

visés par la loi aussi bien les conventions ayant un caractère

déclaratif que celles pouvant avoir des conséquences

matérielles, financières ou réglementaires pour ces

collectivités. Que la collectivité territoriale soit

engagée financièrement, matériellement ou non, la

convention est la voie privilégiée de la coopération

décentralisée pour tous les types d'intervention (...) "

"(...) en toutes circonstances c'est la

collectivité territoriale qui assure la responsabilité de sa

coopération décentralisée même si, pour mener

à bien certaines actions, elle peut déléguer par

convention sa maîtrise d'oeuvre à un établissement public

ou à une association privée." 20

19 Sources : APS, Abdourahim Agne, un redoutable

débatteur doublé d'un expérimenté politique,

Archipo

20 Sources : circulaire relative à la

coopération des collectivités territoriales françaises

avec les collectivités territoriales étrangères,

Ministères de l'intérieur, Ministère des Affaires

étrangères, Mai 1994

34

Cette convention-cadre est, donc, le lieu de définition

des modalités générales de la coopération qui sont

: programmation, définition des axes prioritaires, budgétisation,

maîtrise d'ouvrage ou délégation de maîtrise

d'ouvrage, répartition des rôles entre acteurs, mise en oeuvre,

suivi-évaluation etc.. Conformément à la

législation française, l'objet des actions envisagées et

le montant prévisionnel des engagements financiers doivent être

précisés par les élus de Rhône-Alpes. La convention

indique notamment le dispositif de gouvernance de la coopération puis

elle est soumise au contrôle administratif ou de légalité

du représentant étatique déconcentré, en

l'occurrence le préfet de région pour Rhône-Alpes et le

gouverneur pour la région de Saint-Louis.

S'inscrivant sur une coopération durable, le

partenariat Saint-Louis et Rhône-Alpes sera renouvelé par la

signature de conventions en 2000, 2006 et 2009. Nonobstant ce fait, des

changements structurels notoires sont intervenus dans la poursuite des actions.

Il s'est agit de passer d'une approche générale

(définissant les modalités générales) à une

approche par programme particulièrement ciblée plus conforme

à l'évolution internationale de la politique de

coopération décentralisée.

Les thèmes généralement abordés

par la coopération décentralisée correspondent aux

compétences des collectivités locales. Ce qui offre un champ

très vaste n'excluant concrètement que les questions de police et

de défense. Néanmoins, pour des soucis d'efficacité et de

répartition des actions entre partenaires français,

Rhône-Alpes décline ses axes d'interventions

privilégiés comme relevant de l'amélioration des services

de base offerts par la région de Saint-Louis à ses habitants. Par

conséquent, les thématiques mises en oeuvre sont donc

prioritairement adressées à l'éducation, la jeunesse et la

santé.

Les projets destinés à l'éducation et la

formation professionnelle sont généralement des actions de

renforcement des infrastructures et équipements des lycées comme

l'électrification et d'équipement en matériel informatique

des établissements scolaires du département de Podor. Il s'agit

également d'échanges entre jeunes par correspondance scolaire.

Dans le domaine de la formation professionnelle, des actions visent, par

exemple, à compléter la formation de personnel de santé

à la pratique médicale et à la gestion administrative

comptable. Avec l'appui des Conseils régionaux de

Midi-Pyrénées et Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes a mis en

place en place des structures de formation professionnelle

dédiées à l'insertion des jeunes à l'image du CRREJ

(centre régional de ressources pour l'emploi des

jeunes). L'éducation au développement peut

être, aussi, incorporée dans ce secteur par des voyages de fin de

cycle des jeunes Rhône-alpins à Saint-Louis ou des productions

multimédia...

Dans le secteur sanitaire ou de l'assistance, les associations

et les collectivités locales de Rhône-Alpes mènent des

actions de soutien aux enfants de la rue à Saint-Louis, pratiquent

l'envoi de matériel dans les villages, et l'équipement de centre

de santé en comblant le déficit de matériels logistiques

comme le montre l'hôpital de Ndioum. Il s'agit, également,

d'améliorer la qualité des soins par l'appui du Centre

Hospitalier Régional (CHR) de St-Louis et du Centre hospitalier de

Ndioum, par la formation du personnel et la réhabilitation de

maternité ou des urgences.

Dès lors que le système de donation

n'était plus adéquat dans l'évolution du partenariat

Rhône-Alpes/ Saint-Louis, les domaines d'intervention ont

été considérablement élargis. Sur la base de ces

avancées, de nouvelles catégories d'actions sont mises en

exécution.

Dans le secteur du développement agricole et

rural, il s'agit de la mise en place de système

d'échange entre acteurs, à l'image, du jumelage entre la

Fédération des alpages de l'Isère et la Maison des

éleveurs. Par ailleurs, il peut s'agir d'installation de moulin ou de

lancement de fermes expérimentales comme à Guélakh.

Concernant l'économie, l'artisanat, services et

crédits, les projets touchent l'appui à la

création ou au renforcement des activités économiques (par

exemple l'appui aux projets productifs). Ils s'adressent à des jeunes

porteurs de projets, des associations professionnelles, des groupements

féminins etc. Le soutien aux initiatives individuelles fait

également parti de ce volet.

La thématique de « l'appui institutionnel »

donne lieu à des échanges d'expériences dans les domaines

de la décentralisation ou de la gestion communale. Il a aussi trait

à la formation des agents territoriaux par l'organisation de stages

appropriés et la fourniture éventuelle d'une assistance technique

aux responsables de la région de Saint-louis. Cependant ces types

d'initiatives sont très rares pour être soulignés.

36

38

Pour récapituler, les axes privilégiés

dans le partenariat Saint-Louis et Rhône-Alpes sont choisis non en

fonction des besoins réels des publics cibles mais plutôt par

rapport aux orientations de la région Rhône-Alpes. Il semble donc

que c'est un partenariat entre initiés et non une coopération

directe de « population à population », de «

société à société » conformément

au coté « humanitaire » très mis en avant par les

acteurs du Nord.

Afin de bien mener les actions sur le terrain, chaque

partenaire doit mettre en place un dispositif de pilotage soit composé

par les services de la région ou délégué à

un organe externe (comité de pilotage, ou une ONG opérateur).

A Saint-Louis, c'est les services du Conseil régional

qui gère les relations de partenariat avec le Conseil régional de

Rhône-Alpes, depuis 2004. Principalement, il s'agit du Secrétaire

général M. Amath DIA. Toutefois, puisque la coopération

décentralisée a pris une telle ampleur dans la région, ce

dernier est épaulé par le chargé des affaires

administratives M. Babacar FAYE. Concernant les négociations avec

Rhône-Alpes ou la représentation de la région lors des

comités mixtes organisés en France, c'est le Président du

Conseil régional M. Aliou Niang qui en a la responsabilité

directe. Il choisit, dans bien des cas, une équipe composée

d'élus et d'agents de la collectivité pour l'accompagner. Ce qui

lui offre une place stratégique, objet de toutes les convoitises, dans

ses interactions avec les autres conseillers. Cependant ce dispositif politique

a été mis en place en 2004, car auparavant, c'est l'ARD de

Saint-Louis qui gérait la coopération décentralisée

avec les collectivités du Nord. Depuis que le Conseil régional a

repris la main, l'ARD intervient sur le plan de l'appui technique aux projets.

Elle apporte son soutien technique dans l'élaboration, la mise en oeuvre

et le suivi évaluation du développement local. Les organisations

communautaires de base (GIE par exemple), les ONG de développement,

associations de la société civile (des migrants aux associations

de quartiers ...) sont des agents et interlocuteurs omniprésents dans la

mise en place des projets.

A Rhône-Alpes, les élus ont opté pour un

dispositif de pilotage des actions extérieures composé

généralement de services de la région, déjà

en place. En effet, par Philippe Bayon Vice Président de la

région et délégué à la coopération

décentralisée, par la Direction des Relations Internationales

dont Marc Noailly est le responsable de la coopération Afrique,

Méditerranée et de la Francophonie, et par Ivan Dedessus Le

Moustier, responsable de la coopération

Rhône-Alpes/Sénégal, le Conseil Régional conduit de

manière stratégique sa

politique de solidarité internationale. En ce qui

concerne la gestion de son partenariat avec Saint-Louis, c'est un correspondant

sénégalais (Adama Sow) qui en est le coordonnateur sur place.

Ancien de l'ADOS, Adama Sow est le trait d'union entre la région

Rhône-Alpes et les régions de Saint-Louis et Matam. Il est

chargé d'informer la région Rhône-Alpes sur les projets

réalisés à Saint-Louis et est impliqué dans

l'élaboration et le suivi évaluation des projets. Son choix

représente, sans doute, beaucoup de choses notamment la confiance

accordée, par Rhône-Alpes, à un professionnel du

développement originaire de « la région du Fleuve »

(Saint-Louis et Matam) au lieu de faire appel à une ONG,

opérateur de sa région, ou de monter un comité de

jumelage. Mais ça peut vouloir dire aussi que Rhône-Alpes limite

les frais de gestion, de son partenariat avec Saint-Louis, en faisant

plutôt appel à un professionnel sénégalais.

Le centre international d'étude au développement

local (CIEDEL) de Lyon crée en 1990, en tant qu'instrument de propagande

et canal de diffusion, concourt à la formation d'agents techniques des

partenaires du Sud. Il est devenu association loi 1901 en 2005 et peut

désormais sous-traiter totalement ou partiellement, par

délégation, les projets de la région Rhône-Alpes.

Toutefois, la pierre angulaire de ce dispositif est RESACOOP

(réseau d'appui à la coopération Rhône-Alpes). Il

exerce le rôle de facilitation et de coordination des acteurs.

Créé par la région et l'Etat, c'est un outil d'aide

à la mobilisation des acteurs régionaux par l'information, la

concertation et l'appui aux porteurs de projets. D'ailleurs en 1995, c'est

RESACOOP qui a réuni, pour la première fois, tous les acteurs de

Rhône-Alpes en coopération avec les collectivités du

Sénégal.

Dans la dernière marche de cet édifice, il y a

la CEPRAO (cellule d'échange et de partenariat région

Rhône-Alpes Afrique de l'Ouest). C'est un instrument de

coopération qui devrait favoriser les liens et les échanges

d'expériences interafricains (plus précisément entre

Saint-Louis, Tombouctou (Mali) et la région des trois Marigots (au

Birkina Fasso) . Par exemple dans les domaines d'actions communes telles que

l'appui à la décentralisation, à la formation

professionnelle et universitaire.

Donc, à l'origine du partenariat entre le Conseil

Régional de Rhône-Alpes et le Conseil Régional de

Saint-Louis, seuls les élus locaux ont participé aux commissions

préparatoires. Toutefois, l'idée d'une mise en synergie des

acteurs des deux territoires déjà évoquée va

remettre en cause cette coopération entre acteurs institutionnels. Au

lieu de mobiliser,

seulement, les acteurs non gouvernementaux de

Rhône-Alpes et Saint-Louis, les intentions affichées ont ouvert la

brèche à l'immixtion d'une multitude d'intervenants. A ce titre,

les Etats, la France et le Sénégal notamment, les institutions

financières internationales (PNUD...), les ONG et associations de

développement (à l'instar d'Aced-Sud), l'UE (avec le FED...)

n'entendent pas laisser la politique de coopération aux mains des

acteurs locaux. Par le biais des politiques nationales sectorielles et

internationales de développement, réseaux et structures de

concertation entre acteurs, ils ont colonisé la coopération

décentralisée et impactent sur la finalité des projets.

1.B.2. Vers une harmonisation de la coopération

décentralisée avec les stratégies nationales et

internationales de développement : la mobilisation des acteurs

Les collectivités françaises se soucient bien

davantage que par le passé de l'environnement institutionnel des pays

où elles interviennent. Prenons le cas de l'éducation. Avec les

coopérations « conteneurs », beaucoup de municipalités

ont, par le passé, inauguré des écoles au Sud pour se

plaindre ensuite que l'Etat n'était pas capable d'y mettre un

instituteur. A présent, avant de financer la construction d'une salle de

classe, on regarde si la localisation du projet correspond à la carte

scolaire et aux affectations prévues par le ministère de

l'éducation (B. Husson, 2007). En d'autres termes, avant de se lancer

dans un projet ou programme de coopération décentralisée

avec Saint-Louis, il est recommandé à la région

Rhône-Alpes de prendre connaissance des politiques sectorielles dont

s'est doté l'Etat du Sénégal. Donc, il faut

obligatoirement travailler en collaboration avec les acteurs étatiques

et internationaux. En réalité, ce qui est recherché par

les bailleurs, c'est une harmonisation des systèmes de gouvernance

locale et des interventions. A ce titre, la déclaration de

Paris21, en 2005, a engagé les acteurs internationaux,

nationaux et locaux à augmenter leurs efforts d'harmonisation face au

morcellement et au manque d'impacts de l'aide internationale.

Néanmoins l'approche coopération

décentralisée conduit à une inversion des tendances. Elle

place toujours les acteurs au centre des processus de coopération en

leur délégant la gestion des actions qui les concernent, en

négociant avec eux des programmes d'appui, en accompagnant leurs

apprentissages. Or ces acteurs dotés de ressources ont une certaine

autonomie, des stratégies et leurs choix sont, peu prou, guidés

par des intérêts matériels ou

21 Sources : Pôle CNG, Partenariat de

coopération franco-sénégalais 1994-2008, Dakar, 2009

40

symboliques. Par conséquent leur présence impacte

considérablement sur les résultats attendus au grand

détriment des destinataires de l'aide au développement.

Au Sénégal, l'article 17 du code des

collectivités locales dispose que les collectivités

sénégalaises peuvent engager des actions de coopération et

de partenariat avec d'autres collectivités ou organismes de

développement publics ou privés de pays étrangers.

Ça signifie que la région de Saint-Louis contrairement à

la région Rhône-Alpes peut nouer des accords de partenariat, sur

convention, avec des acteurs gouvernementaux ou non gouvernementaux, publics ou

privés. C'est une stratégie mise en place par l'Etat, pour

permettre aux collectivités sénégalaises de profiter de la

manne financière des mouvements de coopération avec le Nord.

Etant donné, que cette reconnaissance juridique de la

coopération décentralisée ouvre la voie aux interventions

multiples des acteurs à Saint-Louis, le gouvernement du

Sénégal cherche à rétablir son contrôle sur

ses territoires. Dans cet ordre d'idées, il met en place de nouvelles

stratégies de développement des collectivités

sénégalaises. Ces politiques sont pilotées au niveau

national, par le Ministère de la décentralisation et des

collectivités territoriales avec la direction des collectivités

locales (DCL) et le Ministère de l'aménagement du territoire et

de la coopération décentralisée qui compte une Direction

de la coopération décentralisée (DIRCOD) depuis 2003 et au

niveau local par les structures déconcentrées tel que L'ARD de

Saint-Louis. Par conséquent, ce stratagème trouve son écho

dans un foisonnement de programmes nationaux de développement et de

lutte contre la pauvreté.

A ce titre, le programme national de développement

local (PNDL) est sans doute l'instrument de mise en oeuvre de la politique

étatique de développement le plus explicite. En effet, le PNDL

constitue le cadre fédérateur des interventions en termes d'appui

au développement local. Ce programme est surtout adressé aux

communautés rurales sénégalaises. L'Etat s'attaque, ainsi,

aux « maillons » faibles de la région de Saint-Louis, car

depuis les années 2000, la situation des communautés rurales

interpelle les bailleurs et devrait par conséquent mobiliser des

initiatives assez onéreuses. D'ailleurs, ce programme porte sur les

mêmes thématiques d'interventions mises en avant, dans le cadre,

du partenariat Rhône-Alpes et Saint-Louis. Les objectifs affichés

sont : l'amélioration des services de base offerts aux habitants des

communautés rurales, le renforcement des capacités des acteurs

locaux et l'accès des populations rurales aux activités

génératrices de revenu.

Il semble y avoir un consensus autour des idées aussi

bien chez les demandeurs du Sud qu'au niveau des bailleurs. C'est à se

demander si la coopération décentralisée Nord-Sud ne

symbolise pas un verrouillage moins visible des pays « pauvres » par

les pays riches ?

Très déterminé à s'aligner sur la

philosophie des bailleurs internationaux, l'Etat du Sénégal

souhaite atteindre les OMD et le programme éducation pour tous (EPT),

par l'adoption d'une stratégie de réduction de la pauvreté

dont est assorti un document, en l'occurrence le DSRP II. Ce document est

présenté par l'Etat comme le cadre référentiel,

pour l'élaboration des plans sectoriels de développement, des

programmes d'investissement et des contributions des partenaires au

développement. C'est ni plus ni moins qu'une réplique des OMD au

niveau national. C'est la raison pour laquelle, dans l'un des secteurs

clés du DSRP II, l'Etat soutient la scolarisation et le maintien des

filles à l'école en repoussant l'âge de la première

union. Avec de telles mesures, l'Etat sénégalais fait fi des us

et coutumes qui sévissent dans certaines couches sociales de la

région de Saint-Louis, notamment chez la communauté Haalpulaar,

où l'âge de la première union était très

précoce. Il fait, également, des efforts démesurés

concernant l'éducation en y consacrant 40% de son budget global, avec

l'élaboration au niveau décentralisé (régional,

départemental, local) de plans de développement de

l'éducation (PRDE, PDDE, PLDE). Le Sénégal espère

ainsi arborer l'étiquette de bon élève auprès des

bailleurs afin d'obtenir de plus amples financements. Malgré ces efforts

le secteur éducatif traverse une crise à tous les niveaux due,

généralement, au manque de moyens et de visions.

Quelques structures spécialisées fleurissent,

notamment dans les secteurs de l'eau, l'énergie et l'assainissement,

branches citées, également, par les OMD. C'est dans ce cadre que

le PEPAM (programme eau potable assainissement du millénaire) et l'ASER

(agence sénégalaise d'électrification rurale) ont

été crées afin de mieux répondre aux demandes en

eau, électricité et assainissement des populations. A l'instar

des secteurs de la santé et de l'éducation, ceux de l'eau, de

l'énergie et de l'assainissement font aussi l'objet d'élaboration

de documents de planifications locales notamment les PLHA (Plans Locaux de

l'Hydraulique et de l'Assainissement) et les PLE (Plans Locaux

d'Electrification). Ces documents constituent des cadres d'interventions des

acteurs plus particulièrement le PEPAM et l'ASER. Le PEPAM s'est

fixé comme objectifs chiffrés, d'une part, de faire passer les

taux d'accès à l'eau potable de 64% en 2004 à 82% en 2015

et le taux d'accès à l'assainissement de 17% en 2004 à 59%

en 2015 en milieu rural.

Et d'autre part, de faire passer le taux d'accès à

l'eau potable par branchement domiciliaire dans zone urbaine de 57,1% en 2004

à 78% en 2015, dans toutes les régions du Sénégal.

En outre, pour la région de Dakar, elle devrait passer de 74,7% en 2004

à 88% en 2015. Concernant le chantier de l'électrification,

l'ASER s'est fixée l'objectif d'atteindre un taux

d'électrification de 60% à l'horizon 2022.

Conformément aux engagements pris par le

Sénégal pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour

le développement, la santé fait partie des secteurs prioritaires

de l'Etat du Sénégal. Cela se manifeste à travers le DSRP

II et par l'importance accordée au secteur de la santé dans les

documents de planification des collectivités locales à l'instar

du PRDI (plan régional de développement intégré),

destiné aux conseils régionaux, dont l'ARD de Saint-Louis

était chargé de le réactiver dans sa circonscription. On

trouve notamment, ce volet sanitaire dans le cadre des PIC (plans

d'investissements communaux) réservés aux communes et des PLD

(plans locaux de développement), pour les communautés rurales.

Tous ces programmes entrent dans le prolongement des projets

mis en oeuvre au niveau local par les différents agents du

développement à Saint-Louis, notamment par les élus

locaux, les acteurs communautaires de base, les partenaires du Nord, les ONG et

bailleurs internationaux. Force est de reconnaitre que l'Etat du

Sénégal n'apporte aucune nouveauté dans la prise en charge

des collectivités sénégalaises. Bien qu'il semble

tolérer, l'intervention de tous ces acteurs sur son territoire, il n'en

demeure pas moins que l'Etat voudrait jouer les grands rôles, au risque

de rentrer en contradiction avec les textes de la décentralisation.

Ainsi à défaut de ne pouvoir établir un

réel rapport de force avec l'Etat, les élus locaux

sénégalais veulent à tout prix que cette

coopération reste sous leur contrôle. D'ailleurs en 2004, le

Conseil régional de Saint-Louis a repris la gestion des projets de

coopération décentralisée aux mains de l'ARD de

Saint-Louis. A ce jour, les élus locaux réunissent autour de

l'Union pour l'association des élus locaux du Sénégal

(UAEL) dont le siège se trouve à la Maison des élus locaux

(MEL) de Dakar. Cette structure regroupe l'Association des Maires,

l'association des conseillers ruraux et l'association des Présidents

régionaux du Sénégal. A ce titre, Aliou Niang,

Président du Conseil régional de Saint-Louis, est

également président de l'association des Présidents de

région du Sénégal, d'où l'importance de sa

région dans le dispositif national de coopération. En outre, des

querelles internes entre élus existent mais ils essayent, tout de

même, de former un corps afin d'équilibrer leur dialogue avec

l'Etat central.

42

En France, le cofinancement des projets de coopération

décentralisée a pour vocation de soutenir les initiatives

conjointes des collectivités territoriales françaises et leurs

homologues sénégalais. Ce système de cofinancement mis en

oeuvre par la délégation pour l'action extérieure des

collectivités locales (DAECL) du Ministère français des

Affaires Etrangères et Européennes (MAEE) devrait profiter

à la région Rhône-Alpes. Pour en bénéficier

elle doit transmettre ses projets au Pôle de la Coopération Non

Gouvernementale du SCAC de Dakar pour instruction et avis. Ce pôle

veille, formellement, à la cohérence entre l'action

proposée et les priorités définies, tant par les

politiques locales et nationales au Sénégal, que par la

coopération bilatérale franco-sénégalaise. Ainsi le

Ministère des Affaires Etrangères et Européennes appuie

les collectivités françaises et leurs groupements sous la forme

d'appel à projet (par exemple appel à contrat triennal 2007-2009

publié sur le site de France diplomatie). Les thématiques

privilégiées sont celles où Rhône-Alpes devrait

avoir une forte valeur ajoutée (l'appui institutionnel, la gouvernance

locale, la formation du personnel, l'assistance à la maîtrise

d'ouvrage et le développement durable). Cependant, le cofinancement

sollicité au MAEE ne peut être supérieur au cumul des

moyens mobilisés par la région RhôneAlpes pour

réaliser ses projets à Saint-Louis. Ces cofinancements posent,

donc, beaucoup de trop contraintes pour la région Rhône-Alpes. Par

conséquent, le Conseil régional de RhôneAlpes est l'un des

rares à financer ses projets, sur fonds propres, sans faire appel aux

cofinancements du MAEE. Pour autant, il peut être amené à

collaborer avec le SCAC de Dakar dans l'élaboration et la conduite de

ses projets avec les collectivités sénégalaises.

Ces outils innovants au service de la coopération

décentralisée visent une plus grande coordination de l'action

internationale, mais risquent à long terme de façonner l'action

des collectivités bénéficiaires selon leurs orientations

en réduisant la marge de manoeuvre. C'est le retour en force des Etats

du Nord dans le développement des collectivités locales du

Sud.

Par contre, une structure comme l'Association des

régions de France offre de nouvelles possibilités de concertation

entre acteurs régionaux intervenants à Saint-Louis du

Sénégal. D'ailleurs, ce type de dispositif a permis au Conseil

régional de Saint-Louis de réunir, en 2006, tous ses partenaires

français de la coopération décentralisée

(Rhône-Alpes, Midi Pyrénées, Nord pas de Calais et le

Conseil Général du Nord). Cette rencontre parallèlement

aux comités mixtes sectoriels a été l'occasion de

débattre sur la nécessité d'une meilleure rationalisation

des actions afin d'éviter les risques de doublons.

Certes les collectivités jouent un rôle

prépondérant incontestable dans le financement de l'aide au

développement en raison de leurs pouvoirs et compétences, de

leurs moyens et proximité avec les citoyens, mais force est de constater

que le phénomène de mondialisation a été d'un

soutien positif.

En effet, pendant l'ouverture de la 55ème

session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le 8

septembre 2000, la communauté internationale a adopté une «

Déclaration du Millénaire» à l'unanimité par

les 191 États membres de l'ONU. Très symbolique, cette

déclaration fixe un ordre du jour ambitieux se déclinant en huit

Objectifs du Millénaire pour le Développement (O.M.D.) que les

Etats membres se sont engagés à réaliser d'ici 2015. Ces

OMD visent à réduire la pauvreté, à promouvoir

l'éducation, à améliorer la santé maternelle et

à faire avancer l'égalité des sexes. Ils s'attachent

également à combattre la mortalité infantile, le V.I.H. /

S.I.D.A. et les autres maladies. C'est un petit manuel récapitulatif des

besoins primaires à satisfaire pour améliorer le quotidien des

populations les plus en difficulté notamment en Afrique subsaharienne.

Pour les atteindre, l'Etat du Sénégal est contraint à

mieux gouverner et à investir sur ses populations, par le biais de la

santé et de l'éducation. Une fois ces conditions réunies,

les pays riches se sont engagés à augmenter l'aide publique au

développement, à alléger les dettes et à promouvoir

un commerce plus juste. C'est probablement une source de motivation

supplémentaire mais qui tarde à avoir de réels impacts sur

le niveau de développement.

L'union Européenne constitue, également, un

bailleur non négligeable pour le financement des projets de

Rhône-Alpes. En effet, par l'intermédiaire du FED (fonds

européen de développement), l'EU accompagne les

collectivités européennes dans la réalisation des actions

de coopération décentralisée avec les `'ACP» (Afrique

caraïbe Pacifique). C'est d'ailleurs, l'une de ses stratégies

propres que de renforcer le poids et l'autonomie des régions au

détriment des Etats membres qui ont encore le contrôle sur

certaines compétences relevant de la souveraineté. A ce titre, la

région Rhône-Alpes, considérée comme une grande

région d'Europe, bénéficie d'importants crédits

européens. Entre 2007 et 2013, c'est ainsi près de 1,5

Milliards22 € de cofinancement européen qui arriveront

en Rhône-Alpes.

22 Sources : Rapports sur la stratégie

européenne de la région Rhône-Alpes votée en

assemblée plénière de 2007

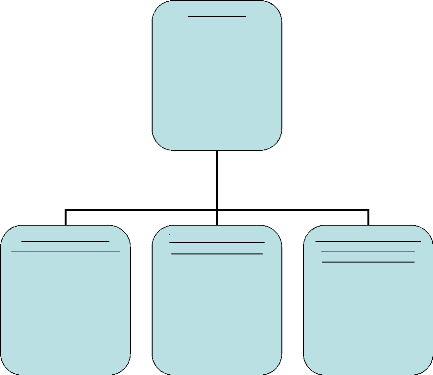

MAEE

SCAC (Ambassade de France

à

Dakar)

AFD

HCCI

CUF

AFVP

Dispositifs nationaux de

cofinancement et concertation

Conseil régional

Rhône-Alpes

Délégation à la

coopération

décentralisée

Service de

coopération Afrique,

méditerranée et de

la

Francophonie

RESACOOP

CIEDEL

Conseil régional de

Saint-

Louis

Secrétariat général

Chargé

des affaires

administratives

ARD

Correspondant permanent

de

Rhône-Alpes à Saint-Louis

Ong tel que Aced-Sud

Dispositif de réception- mis en oeuvre et

suivi

Dispositif phare

Ministère de l'aménagement du

territoire et de

la coopération

décentralisée

DIRCOD

Ambassade du

Sénégal en

France

DCL

UAEL (MEL)

Groupe pays

Sénégal de CUF

Dispositif d'harmonisation et

d'ancrage dans les

projets

locaux de développement

44

La coopération décentralisée

représente, également, une forte valeur ajoutée pour les

acteurs non gouvernementaux et les associations de développement, du

Nord et du Sud. Dans cette perspective, les ONG (par exemple SOS international)

ou associations (comme Aced-Sud) interviennent à Saint-Louis pour le

compte de Rhône-Alpes, en tant que maître d'ouvrage,

délégué de maîtrise d'ouvrage ou maîtrise

d'oeuvre.

Organigramme hiérarchique des acteurs

:

Cette multiplicité des acteurs induit, cependant, des

lenteurs sur le plan juridico-administratif avec une rigidité croissante

des règles de la politique de coopération. En conséquence,

les procédures sont compliquées, les financements impliquent des

montages de dossiers complexes. Bien que les protocoles d'accord ou convention

fixent les rôles respectifs du moins, en principe, il y a une

réelle opacité dans les interventions.

Par exemple, en Juillet 1999, une convention de partenariat

signée entre Saint-Louis et Rhône-Alpes a sollicité la

participation de plusieurs acteurs. Les thématiques de cet accord sont

définies comme relevant de l'économie, l'artisanat, les services

et crédit et la formation d'adulte. Conformément à la dite

convention, Rhône-Alpes a apporté son soutien dans la formation et

l'échange d'expérience au processus de décentralisation.

Le budget prévisionnel s'est élevé à hauteur de

500.000 €. Un projet de cette envergure a nécessité le

contrôle d'approbation à priori du gouverneur de Saint-Louis,

comme tous les projets qui dépassent 100.000 €, et le concours de

différents partenaires. A Rhône-Alpes, le Conseil régional

a sollicité les ONG de sa région (ACERA, ADOS, SOS

international). A Saint-Louis, nonobstant le Conseil régional de

Saint-Louis il y avait l'ARD (pour son savoir faire technique) et les communes

d'Ourossogui (Matam) et de Guélakh Rao (Saint-Louis). Ancien village de

l'ex département de Matam, Ourossogui est une commune située dans

la région de Matam qui faisait partie de la circonscription de

Saint-Louis jusqu'en 2002.

Ce type de partenariat avec des intervenants multiples n'est

pas un cas isolé. Dit autrement, la plupart des projets menés par

le Conseil régional de Rhône-Alpes à Saint-Louis mobilisent

une pluralité d'acteurs, au Nord comme au Sud. Dans ces conditions, les

moyens mobilisés ne seront pas tous alloués au projet car une

partie servira à financer les opérateurs de RhôneAlpes

impliqués dans la mise en oeuvre et la gestion. Les discours

séduisants d'une coopération directe entre Rhône-Alpes et

Saint-Louis, ne reflètent pas tout à fait la

réalité sur le terrain, car les intermédiaires sont

multiples, les projets éparpillés et les rôles

cumulés.

46

|