CHAPITRE V: SYNTHESE DES RESULTATS

ET DISCUSSION

V.1. Résultat des missions

de terrain

Les misions de terrains effectuées ont eu pour

but :

§ de vérifier si les limites des lots constituant

certains projets de regroupements, sont ouvertes ;

§ de prendre des points GPS des extrémités

des permis pour voir s'il y a concordance avec les données des

cartes.

Il ressort de ces missions, que la majorité des limites

ne sont pas ouvertes, du moins pour certains lots situés dans le Sud

Estuaire et faisant partie d'un projet de regroupement. Par ailleurs, dans les

rares cas où nous avons observé des limites ouvertes, les points

GPS relevés à certains endroits de ces limites, ne correspondent

pas à leur positionnement sur la carte. L'annexe 10 permet d'illustrer

ce contraste qui existe entre les données des cartes et la

réalité sur le terrain.

V.2. Synthèse du

procédé d'élaboration de l'actuel fichier des permis du

MEFEPA

L'actuel fichier cartographique du MEFEPA qui sert de

référence en matière de gestion de l'espace foncier

attribué aux concessionnaires forestiers, est aujourd'hui source de

nombreuses difficultés. Des maux dont nous avons voulu connaître

l'origine et surtout ressortir les conséquences y relatives. C'est dans

cette optique qu'a eu lieu, l'entretien avec le service cartographie du

MEFEPA (annexe 3) et dont la teneur est ci-dessous donnée.

En ce qui concerne les outils de travail, que le service

cartographie utilise, il y a le logiciel MapInfo choisi (par rapport

à Arcview) et utilisé depuis fort longtemps, vu que c'est le

même qu'utilisait l'INC quand il positionnait encore les permis

forestiers. Raison donc d'harmonisation. Aujourd'hui le service cartographie

travaille également avec le logiciel Arcgis dont la licence a

été octroyée par le WRI. Mais les études relatives

aux textes d'attribution à valider se font encore sous MapInfo.

Actuellement le datum utilisé est le WGS84 et la projection est

l'UTM.

Pour les fonds cartographiques de référence, le

service cartographie fait usage aussi bien des fonds rasters que vectoriels au

1/200 000, même s'il faut reconnaître que certains d'entre eux

n'existaient pas avant. Toujours dans le souci de se conformer à ce qui

était fait avant, l'échelle de digitalisation est le 1/200 000,

et cette digitalisation se fait aujourd'hui à l'écran et non plus

sur table à digitaliser. Pour le calcul des surfaces il est fait en mode

cartésien.

Certains permis sont définis à partir d'une

confluence de cours d'eaux parce que les confluences sont naturelles et moins

soumises à de quelconques influences anthropiques, contrairement aux

bornes géodésiques qui peuvent être déplacées

par les populations. Le choix de l'origine d'un permis n'obéit pas

à un critère spécifique, tout dépend de la

proximité soit de la confluence de cours d'eau, soit de la borne

géodésique.

Concernant les moyens humains, le service cartographie

dispose de compétences et n'a besoin aujourd'hui que de 2

ingénieurs de techniques biens formés.

Dans le cadre des prochaines adjudications le service

cartographie a utilisé une méthode inverse à ce qui se

faisait auparavant. Ainsi, la délimitation des permis s'est

effectuée de la manière suivante:

§ segmentation (choix) des lots;

§ définition sur MapInfo et Arcgis;

§ impression;

Par contre lorsque la demande de permis venait du futur

titulaire et ce avant 2002, le positionnement des permis se faisait à

l'INC. En fait, on dessinait le permis sur un papier calque en utilisant un

support de carte au 1/200 000. Par la suite, on encadrait le polygone

dessiné par les quatre (4) croisillons les plus proches. On

scannait le calque et on l'enregistrait au format image. Ensuite, sur MapInfo

où il était importé, le permis était calé

suivant les coordonnées en longitude/latitude des croisillons puis

digitalisation du polygone. La définition du texte d'attribution qui

avait lieu au Ministère se faisait à l'aide d'une règle et

d'un rapporteur.

Pour l'aspect de mise à jour du fichier actuel de

permis, il faut dire que le fichier est le même depuis longtemps, mais ce

sont les permis qui sont juste ajoutés ou retirés (quand il y a

retour aux domaines par exemple). Néanmoins, un travail de

redéfinition de tous les PI a été initié, mais ce

dernier demeure toujours sans suite du fait des longues procédures

administratives.

Concernant les litiges entres titulaires, il faut dire qu'ils

peuvent être liés à deux types de faits: soit le

chevauchement (une partie du permis se trouve dans un autre), soit la

superposition (lorsqu'un permis est complètement défini

à l'intérieur d'un autre) de permis. Mais la

réalité c'est que la plupart des exploitants n'ont jamais ouvert

les limites et par conséquent ne peuvent pas savoir si leur permis

chevauche avec un autre ou pas. Cependant, lorsque c'est le cas, la

procédure est la suivante:

1. saisie de l'administration forestière par un des

titulaires des permis litigieux;

2. vérification des limites et superficies de chacun

des permis mis en cause par le service de la cartographie;

3. diminution de la superficie du permis le plus grand. En

effet, on n'augmente jamais la superficie du plus petit permis à pareil

situation;

4. Au cas où les superficies des permis litigieux sont

égales, on regarde alors l'antériorité (savoir lequel

a été attribué avant l'autre) des permis.

V.3. Synthèse de l'entrevue avec

l'INC.

La rencontre avec

l'Institut National de Cartographie était principalement axée sur

les Bases de Données topographiques. En effet, il n'existait que les

fonds rasters auparavant, en Clarke1880. Mais lors du Projet Forêt et

Environnement, il y a eu nécessité de données

vectorielles pour mieux assoir la stratification forestière.

La Base de Données

vectorielles (version 1) a été obtenue à partir des

images radars et des couches d'altimétrie (courbes de niveau et

points cotés), puis complétée par des informations de

terrain (villages, villes...).

Les logiciels utilisés étaient

Geoview (pour le traitement d'images et l'assemblage des coupures) et

Freehand (pour le dessin). Ensuite, les données ont

été mises au format « dxf » permettant le

passage vers MapInfo et Arcview.

La différence entre

la Base de Données Vectorielles version 1 (BD V1) et la BD V2 vient

essentiellement du fait que la dernière citée a été

densifiée en réseau hydrographique (hydro secondaire et

tertiaire) en utilisant les fonds rasters recalés. En effet, la BD V1

répond surtout aux besoins du PFE avec une densité hydrographique

au 1/1000 000. Par contre, la BD V2 est densifiée au 1/200 000.

Pour ce qui est du

décalage entre bornes, il faut d'abord dire que sur les fonds rasters,

on a des bornes astronomiques, alors que les bornes géodésiques

sur les fonds vectoriels ont été obtenues à partir des

points GPS et sont plus précises. En outre, plus la borne astronomique

est loin par rapport au premier point de définition d'un permis

forestier, moins la précision (en termes de position) de ce dernier

est bonne.

V.4. Fiabilité

des variables étudiées et des méthodes de positionnement

des permis forestiers.

V.4.1. Les variables

Cette synthèse ne reprend nullement les

interprétations déjà faites plus haut, mais s'atèle

plutôt à étayer ces dernières en vu de

déterminer les variables fiables pour les travaux liés à

la cartographie forestière et particulièrement la

définition des limites de permis. Pour ce qui concerne la variable

projection, l'étude n'a pas eu uniquement pour but, de rechercher

celle dont les superficies seraient proches des superficies textes, mais

à la rigueur savoir la projection la plus fiable. Et cette

fiabilité rime avec :

§ adaptabilité par rapport à

l'évolution technologique et à la nature des

besoins ;

§ réduction des

irrégularités (distorsions et autres types

d'altérations liées aux projections) ;

§ niveau de précision plus adéquat quant

aux travaux cartographiques réalisés à l'échelle

nationale ;

§ suppression des aléas dus aux fuseaux

géographiques;

§ réduction des disparités entre

superficies des entités géographiques selon qu'elles sont

situées au Nord ou au Sud de l'équateur.

Aujourd'hui la projection ayant tous ces atouts à la

fois, est le GTM qui doit ainsi faire l'objet d'une utilisation

récurrente dans les différents projets cartographiques

initiés par les acteurs de la gestion forestière à

l'échelle nationale. En effet, contrairement à ce que de nombreux

adeptes de la cartographie pensent, l'UTM est encore beaucoup utilisé.

Ce qui pose évidemment un problème d'harmonisation de

données si on s'en tient uniquement aux projections.

Pour les échelles de digitalisation, le 1/25 000

est nettement plus précis par rapport aux autres échelles

ayant servies à cette étude. En effet, de ce qui est de la

digitalisation sur écran, la probabilité de commettre des erreurs

est relativement faible au 1/25 000, vu qu'on est presqu'au seuil de

discernement des pixels.

Concernant les fonds cartographiques, il est mieux

aujourd'hui de travailler avec les fonds vectoriels, du moins pour ce qui

concerne la délimitation des permis forestiers. Et ce pour des raisons

purement pratiques telles que :

§ l'utilisation de l'information utile pour le

cartographe (les fonds rasters étant le plus souvent

surchargés) ;

§ la densité et la précision du

réseau hydrographique notamment dans la BD V2 ;

§ la légèreté des fichiers par

rapport au raster ;

§ l'existence des données sur tout le territoire

national contrairement à la BD raster.

V.4.2.

Les méthodes de positionnement de permis.

Il s'agit ici de dire la méthode de positionnement des

permis qui présente moins d'erreurs et par conséquent la plus

précise possible. Le positionnement des permis tel qu'il était

pratiqué avant (lorsque la demande venait du titulaire), faisait

intervenir des biais à plusieurs niveaux :

§ d'abord lors du scan du permis, où la

résolution du scanner avait une grande influence sur le calcul des

superficies. En effet, plus la résolution était grande, plus la

précision à la digitalisation était bonne. Aussi, les

superficies avaient tendance à être

élevées ;

§ sur la table à dessin, il pouvait aussi avoir

une erreur d'appréciation liée à la lecture du rapporteur

(erreur de parallaxe) pour la détermination des angles;

§ au niveau du calcul de la superficie survenait un autre

niveau d'erreur, car les superficies étaient obtenues à la main,

par triangulation du lot faite sur le scan, tel qu'illustré dans la

figure suivante.

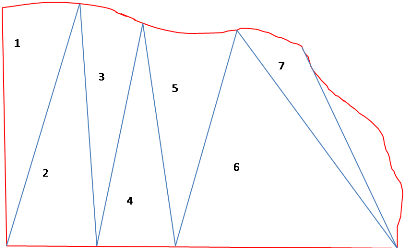

Figure 25: Exemple de triangulation

pour le calcul de la superficie d'un permis.

A ces erreurs s'ajoutent les pressions de l'environnement

extérieur. En effet, bien que les faits mentionnés ci-dessus

soient assez problématiques, mais peut être justifiables quant

aux techniques utilisées à l'époque; beaucoup de permis

attribués n'ont pas suivis ou ne suivent toujours pas les

procédures d'instructions de dossiers conformes.

En outre certaines différences peuvent résulter

du fait que c'est le service cartographie qui instruit les définitions

alors que c'est une autre direction qui les saisit dans les textes

d'attributions.

La méthode par triangulation biaisait le calcul lorsque

le polygone n'avait pas une forme géométrique

parfaite (rectangle, carré, trapèze, triangle...), car les

arcs étaient extrapolés en segments (triangles 1,3,5,7). Par

ailleurs, il pouvait avoir des petites parties non prises en compte dans le

calcul.

Aujourd'hui, le dessin se fait directement à

l'écran et la superficie est obtenue automatiquement en double-cliquant

sur le polygone. Les paramètres à surveiller étant

évidemment l'échelle de travail et la projection du fond

cartographique sur lequel est positionné le lot. En outre, l'erreur

commise est négligeable, car les distances entre deux points et l'angle

d'orientation sont obtenus à partir d'outils appropriés dans

MapInfo. L'autre avantage de la méthode actuelle est qu'on peut

décider d'attribuer des permis à géométrie unique

(mais n'ayant pas de côté à digitaliser) et donc de

même superficie pour toute une région par exemple.

|