CHAPITRE 3. RESULTATS

Les résultats de la population d'étude (n=504)

concernaient la morbidité et la mortalité

hospitalière ; le taux d'exhaustivité (réponse)

étant de 90% (504/560 : 56 dossiers exclus).

3.1. Morbidité

Ce volet a analysé les dossiers de 252 patients (sous

groupe de la population d'étude) dont 126 drépanocytaires

SS (63 de sexe M et 63 de sexe F) et 126 témoins AA (63 sexe M

et 63 de sexe F). L'age moyen était de 10,1#177;5,5 ans (extrêmes

1 an et 20 ans ; médiane :10 ans).

3.1.1. Données

anamnestiques

Le nombre moyen de transfusion sanguine

bénéficié par 236 patients était de 35 #177; 6

transfusions (extrême 1 et 34 transfusions sanguines).

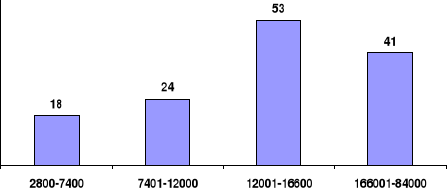

Ces 236 patients sont repartis selon le groupe de transfusion

sanguine dans la figure1.

n= 72 = 63

=45 =56

Groupe de transfusion

Effectif

%

Figure 1. Répartition de 236 patients selon les groupes de

nombre de transfusions sanguines.

3.1.2. Données

hématologiques

Le tableau 1 résume les valeurs moyennes de l'Hb, des

GB, des neutrophiles et des lymphocytes selon l'hémogramme

réalisé à l'admission.

Tableau 1. Données hématologiques

à l'admission dans la population d'étude

|

Variables

|

Moyennes #177; ET

|

Extrêmes

|

|

Hémoglobine (g%)

|

7,9 #177; 2,4

|

2,2 - 15,6

|

|

Globules blancs (éléments/mm3)

|

13123 #177; 8351

|

2800 - 84000

|

|

Neutrophiles (%)

|

58,7 #177; 17,3

|

6 - 90

|

|

Lymphocytes (%)

|

39,7 #177; 17

|

8 - 94

|

3.1.3. Tableau clinique

Le tableau relatif à la phase critique comprenait

différentes entités morbides propres à la

drépanocytose homozygote : crise vaso-occlusive

ostéoarticulaire chez 80 patients, crise hyperhémolytique chez 60

patients, crise abdominale chez 15 patients , syndrome mains pieds chez 9

patients ,syndrome thoracique aigu chez 8 patients, accident vasculaire

cérébral chez 5 patients.

Le tableau clinique était caractérisé par

les infections et affections accompagnant la phase critique des

drépanocytaires SS et l'hospitalisation des témoins AA .

Principalement le paludisme simple et compliqué (n=150),le sepsis(n=42),

la fièvre au long cours (n=39), la bronchopneumonie (n=34), la

pneumonie(n=30), la méningite (n=17), l'infection urinaire (n=17) ,la

tuberculose (n=15), l'ostéomyélite (n=15), la bronchite (n=13),

l'entérite fébrile (n=10), la fièvre thyphoide (n=10),

l'insuffisance cardiaque (n=10) et l'hépatite virale (n=8).

3.1.4. Globules blancs et

morbidité

3.1.4.1. Variations des globules

blancs

3.1.4.1.1. Moyennes des globules

blancs

Les taux sanguins des GB variaient de manière

très significative (ANOVA, test de Kruskall-Wallis ;p< 0,00001)

entre les différents types de morbidité ; le taux le plus

élevé étant observe chez les drépanocytaires

homozygotes SS en phase critique, le taux intermédiaire chez les

drépanocytaires SS en phase intercritique, et le taux le plus bas chez

les témoins AA (Figure2).

GB/mm3

Figure 2. Variations très inégales

des taux sanguins des globules blancs entre les différents groupes des

patients.

3.1.4.1.2. Quartiles des globules

blancs et types de morbidité

Les pourcentages des patients drépanocytaires en phase

critique augmentaient de manière très significative(p<0,00001)

du Quartile I au Quartile IV des GB (présence d'un gradient biologique)

(Figure3).

QI

QII QIII

QIV

SS en phase critique

%

Quartiles des GB/mm3

Figure 3. Relation effet-dose dépendant

entre les proportions des drépanocytaires SS en phase critique et les

taux sanguins des globules blancs.

Il existait une variation inégale mais très

significative (p<0,00001 sans effet dose dépendant) des pourcentages

des drépanocytaires SS en phase post critique entre les

différents Quartiles des globules blancs (Figure 4).

Quartiles des GB/mm3

QI

QII QIII

QIV

SS en phase post critique critique

%

Figure 4. Variations inégales des

proportions des drépanocytaires SS en phase post-critique entre les

quartiles des globules blancs.

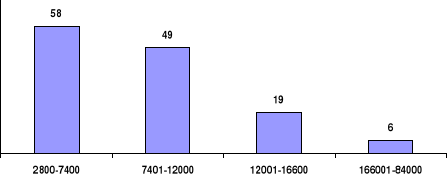

Par contre, les proportions des témoins AA diminuaient

très significativement (p<0,00001 avec relation inverse ou

négative) du Quartile I au Quartile IV des Globules blancs (Figure5).

Témoins AA

Quartiles des GB/mm3

QI

QII QIII

QIV

%

Figure 5. Relation inversement proportionnelle

entre la répartition des témoins AA et les Quartiles des globules

blancs.

3.1.4.1.3. Manifestations

critiques et Quartiles des globules blancs

Il y avait respectivement plus des cas de syndrome mains pieds

et des crises abdominales (Figure 6) dans les groupes Quartiles III et IV que

dans les groupes Quartiles I et II : variations significatives (p<0,05)

des cas des syndromes mains pieds entre les Quartiles des globules blancs et

variations très significatives (p<0,0001) des cas de crises

abdominales entre les Quartiles.

Quartiles des GB

%

Effectif

Figure 6. Répartition des cas de syndrome

mains-pieds ( ) et de crises abdominales ( ) entre les Quartiles

des globules blancs.

Les proportions des cas d'AVC, de Syndrome thoracique aigu, de

crise hyperhémolytique ne variaient pas (p>0,05) et de manière

respective entre les Quartiles des globules blancs (résultats non

présentés).

Par contre il était observé une augmentation

directement proportionnelle et de manière respective des cas des crises

vaso-occlusives (p<0,01) et des crises hyperhémolytiques (p<0,01)

(Figure 7).

Quartiles des GB

Effectif

%

%

Effectif

Figure 7. Relation respective avec effet-dose

dépendant entre les crises vaso-occlusives ( ), les crises

hyperhémolytiques ( ) et les Quartiles des globules blancs.

3.1.4.2. Infections

bactériennes et sepsis

Les taux de méningite, de sepsis, de pneumonie,

d'ostéomyélite, d'hépatite, d'infection urinaire et

neuropaludisme ne montraient aucune variation significative (p>0,05) et

respectivement entre les différents Quartiles des GB au sein de la

population totale (résultats non présentés).

3.1.4.3. Paludisme,

sévérité de la drépanocytose et globules blancs.

Chez les drépanocytaires SS toutes phases confondues,

une relation curvilinéaire en forme de U et significative (p<0,05)

était démontrée entre le taux de paludisme grave et les

Quartiles des GB (Figure8).

Quartiles des GB/mm3

QI

QII QIII

QIV

Paludisme grave

%

Figure 8. Relation en U entre le paludisme

grave et les quartiles des globules blancs chez les drépanocytaires SS

toutes phases confondues.

Mais la relation linéaire était négative

et très significative (p<0,001) entre le taux de paludisme grave et

le taux sanguin des globules blancs chez les témoins AA (Figure 9).

Quartiles des GB/mm3

QI

QII QIII

QIV

Paludisme grave

%

Figure 9. Relation inversement

proportionnelle entre les taux de paludisme grave et les taux sanguins des

globules blancs chez les témoins AA.

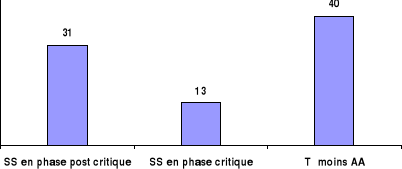

Il y avait respectivement moins de cas de paludisme grave chez

les drépanocytaires SS en phase critique que chez les

drépanocytaires SS en phase post critique (p <0,001) et chez les

témoins AA (p<0,0001) ; les taux de paludisme grave des

témoins et des drépanocytaires SS en phase critique étant

identiques (p>0,05) (Figure 10).

NS

p<0,00001

p<0,001

Paludisme grave

%

Figure 10. Comparaison des taux de paludisme

grave par types de morbidité.

Les taux de paludisme grave des drépanocytaires en

phase critique et des drépanocytaires SS en phase post critique

étaient respectivement identiques (p>0,05) aux Quartiles I - III des

GB ; mais il y avait moins des cas (p<0,01) de paludisme grave chez

les drépanocytaires SS en phase critique que les drépanocytaires

SS en phase post critique au Quartile IV des GB (Tableau 2).

Tableau 2. Taux de paludisme grave selon la

phase de la drépanocytose SS et les quartiles des globules blancs.

|

Quartiles des globules

blancs/mm3

|

SS en phase critique

%

|

SS en phase post-critique

%

|

p

|

|

QI 2800 - 7400

|

22

|

41

|

NS

|

|

QII 7401 - 12000

|

0

|

14

|

NS

|

|

QIII 12001 - 16600

|

12

|

29

|

NS

|

|

QIV 16601 - 84000

|

17

|

41

|

<0,01

|

Quelque soit les Quartiles des globules blancs

considérés, les drépanocytaires SS en phase critique

souffraient moins (p<0,05 et p<0,01) de paludisme grave que les

témoins AA (Tableau 3).

Tableau 3. Taux de paludisme grave des

drépanocytaires SS en phase critique et des témoins AA selon les

quartiles des globules blancs.

|

Quartiles des globules

blancs/mm3

|

SS en phase critique

%

|

Témoins AA

%

|

p

|

|

QI 2800 - 7400

|

22

|

46

|

<0,05

|

|

QII 7401 - 12000

|

0

|

28

|

<0,01

|

|

QIII 12001 - 16600

|

12

|

41

|

<0,05

|

|

QIV 16601 - 84000

|

17

|

60

|

<0,05

|

Ainsi la protection très significative des

drépanocytaires SS en phase critique vis-à-vis du paludisme

était plus élevée, plus forte en comparaison avec les

témoins AA( p<0,00001) qu'en comparaison avec les

drépanocytaires SS en phase post critique(p<0,0001) (Figure 11).

Risque élevé

Protection ou moindre risque

SS en phase critique versus SS en phase post-critique

SS en phase critique versus Témoins AA

0,41

0,22

0 0,12 0,17 0,33 0,62

OR avec

IC95%

1

Référence

Pas de risque

Figure 11. Protection des

drépanocytaires SS en phase critique vis-à-vis du paludisme.

Cette protection des drépanocytaires SS en phase

critique vis-à-vis du paludisme grave et en comparaison avec les

témoins AA, augmentait très significativement avec l'augmentation

des taux sanguins des GB (Figure 12).

Risque élevé

Protection ou moindre risque

Quartile IV 16601 - 84000

0,14(0,02 - 0,9)

Quartile III 12001 - 16600

0,20 (0,03-0,90)

Quartile II GB 7401 - 12000

0 (0 - 0,38)

Quartile I Gb 2800 - 7400

0,32 (0,10 à 0,97)

0 1 OR

Référence (IC95%)

Figure 12. Influence de l'augmentation des

taux sanguins des globules blancs sur la protection des drépanocytaires

SS en phase critique vis-à-vis du palud isme grave en comparaison avec

les témoins AA.

3.1.4.4. Infections, sepsis et

globules blancs

3.1.4.4.1. Drépanocytaires

en phase critique versus drépanocytaires en phase post critique

Les taux de pneumonie de bronchopneumonie de tuberculose

pulmonaire et de fièvre typhoïde étaient identiques

(p>0,05) entre les drépanocytaires SS en phase critique et les

drépanocytaires SS en phase post critique (résultats non

présentés).

Par contre, il y avait plus des cas de sepsis, de

méningite aigue, d'entérite fébrile et moins d'infection

urinaire chez les drépanocytaires SS en phase critique que chez les

drépanocytaires SS en phase post critique (Tableau 4).

Tableau 4. Sepsis, méningite

aiguë, entérite fébrile et infection urinaire selon la

phase de la drépanocytose SS.

|

Variables

|

SS en phase critique

n (%)

|

SS en phase post-critique

n (%)

|

p

|

|

Sepsis

|

31 (24,6)

|

14 (11,1)

|

<0,01

|

|

Méningite aiguë

|

9 (7,1)

|

0 (0)

|

<0,01

|

|

Entérite fébrile

|

5 (5)

|

0 (0)

|

<0,05

|

|

Infection urinaire

|

1 (1)

|

12 (12)

|

<0,001

|

3.1.4.4.2. Drépanocytaires SS en phase critique versus

témoins AA

Comparés aux témoins AA, les

drépanocytaires SS en phase critique présentaient autant de cas

de méningite aiguë, d'hépatite aigue virale, de

bronchopneumonie, d'entérite fébrile, de tuberculose pulmonaire

(résultats non présentés), mais plus de cas de sepsis,

d'ostéomyélite, de pneumonie et moins de cas d'infection urinaire

(Tableau 5).

Tableau 5. Sepsis,

ostéomyélite et infection urinaire chez les

drépanocytaires SS en phase critique et les témoins AA.

|

Variables

|

SS en phase critique

n (%)

|

Témoins AA

n (%)

|

p

|

|

Sepsis

|

22 (17,5)

|

2 (1,6)

|

<0,0001

|

|

Ostéomyélite

|

7 (5,6)

|

0 (0)

|

<0,01

|

|

Infection urinaire

|

1 (1)

|

9 (8,9)

|

<0,01

|

|

Pneumonie

|

32 (25,4)

|

6 (4,8)

|

<0,00001

|

3.1.4.4.3. Drépanocytaire

SS en phase post critique versus témoins AA

Les drépanocytaire SS en phase post critique

(intercritique) et les témoins AA présentaient des taux

identiques (p>0,05) des méningites aiguës, de pneumonie, de

sepsis, de broncho-pneumonie, d'entérite fébrile, d'infection

urinaire, de tuberculose pulmonaire et de fièvre typhoïde

(résultats non présentés).

3.1.4.4.4. Influence des

globules blancs sur la susceptibilité aux sepsis

ostéomyélite , pneumonie et infection urinaire

En considérant les Quartiles des GB, les variations du

taux de sepsis entre les différents types de morbidité

était seulement significative (p<0,05) au regard du Quartile I des GB

(le taux le plus bas), le taux de sepsis montrant une variation égale

entre les différents types de morbidité au regard des Quartiles

II- Quartile IV (Tableau 6).

Tableau 6. Diminution des globules blancs et

susceptibilité au sepsis chez les drépanocytaires SS en phase

critique

|

Quartiles des globules

blancs/mm3

|

SS en phase critique

%

|

SS en phase

postcritique

%

|

Témoins AA

%

|

p

|

|

QI 2800 - 7400

|

22

|

6

|

4

|

<0,05

|

|

QII 7401 - 12000

|

20

|

14

|

7

|

NS

|

|

QIII 12001 - 16600

|

27

|

10

|

6

|

NS

|

|

QIV 16601 - 84000

|

28

|

14

|

20

|

NS

|

L'augmentation des GB ne montrait pas de différence

significative sur les variations respectives des taux

d'ostéomyélite pneumonie et d'infection urinaire entre les

différents types de morbidité (résultats non

présentés).

Comparés respectivement aux drépanocytaires SS

en phase intercritique et aux témoins AA, les drépanocytaires SS

en phase critique présentaient un risque élevé ou une

protection moindre devant ces différentes affections avant et

après stratification avec les groupes des globules blancs (Tableau 7) et

(tableau 8).

Tableau 7. SS en phase critique versus SS en

phase intercritique : susceptibilité aux infections

|

Risque ou protection devant les affections

|

OR

(IC95%)

sans pondération

|

OR

(IC95%)

pondéré avec groupes des globules

blancs

|

|

Fièvre au long cours

|

13,3****

(4,3 - 56,2)

|

12,5****

(3,6 - 43,4)

|

|

Pneumonie

|

0,7

(0,4 - 1,1)

|

|

|

Paludisme compliqué

|

0,3***

(0,2 - 0,7)

|

0,3***

(0,2 - 0,6)

|

|

Sepsis

|

2,6**

(1,3 - 5,3)

|

2,6**

|

Tableau 8. Susceptibilité des SS en

phase critique versus Témoins AA

|

Risque ou protection de

|

OR

(IC95%)

sans pondération

|

OR

(IC95%)

pondéré avec groupes des globules

blancs

|

|

Pneumonie

|

6,8****

(2,8 - 18,4)

|

6,95****

(2,6 - 18,4)

|

|

Fièvre au long cours

|

13,3****

(4,3 - 56,2)

|

18****

(4,8 - 67,9)

|

|

Paludisme compliqué

|

0,2****

(0,1 - 0,4)

|

0,16****

(0,1 - 0,4)

|

|

Sepsis

|

5,5****

(2,4 - 14,1)

|

4,4****

(1,8 - 11,9)

|

|

Méningite

|

1,1

(0,4 - 3,2)

|

|

|

Neuropaludisme

|

0,12***

(0,02 - 0,5)

|

|

3.1.4.5. Hémoglobine,

anémies et globules blancs

Il existait une relation négative significative entre

les taux sanguins des GB et d'Hb chez les témoins AA (r=-0,264 ;

p<0,05). Mais il n'existait aucune relation significative( p<0,05) entre

les taux sanguins des GB et d'Hb chez les drépanocytaires SS tant en

phase critique qu'en phase post critique stable.

Au regard des Quartiles I et II des GB, le taux

d'anémie était identique (p>0,05) entre les différents

types de morbidité ; mais au Quartile III des GB, le taux

d'anémie était le plus élevé chez les

drépanocytaires SS en phase critique alors qu'il l'était au

Quartile IV chez les témoins AA (Tableau 9).

Tableau 9. Anémie et globules

blancs

|

Quartiles des globules

blancs/mm3

|

SS en phase critique

%

|

SS en phase

postcritique

%

|

Témoins AA

%

|

p

|

|

QI 2800 - 7400

|

17

|

6

|

7

|

NS

|

|

QII 7401 - 12000

|

20

|

5

|

7

|

NS

|

|

QIII 12001 - 16600

|

15

|

0

|

6

|

<0,01

|

|

QIV 16601 - 84000

|

19

|

0

|

20

|

<0,01

|

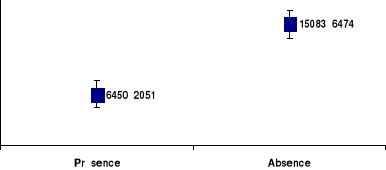

Chez les drépanocytaires SS en phase critique, les

anémiques et les non anémiques présentaient des taux

sanguins identiques (p>0,05) des GB. Il en était de même chez

les témoins AA (Figures 13 et 14).

NS

Anémie

GB/mm3

Figure 13. Taux sanguins de globules blancs

en présence et en absence d'anémie chez les

drépanocytaires SS en phase critique.

NS

Anémie

GB/mm3

Figure 14. Taux sanguins de globules blancs

en présence et en absence d'anémie chez les témoins AA.

Par contre, chez les drépanocytaires SS en phase

postcritique et stable, le taux sanguin moyen des globules blancs des

anémiques était plus bas (p<0,05) que celui des non

anémiques (Figure 15).

p<0,05

Anémie

GB/mm3

Figure 15. Taux sanguins de globules blancs

en présence et en absence d'anémie chez les

drépanocytaires SS en phase post-critique et stable.

|