Chapitre II. Pathologies du tractus génital de la

brebis

1. Pathologies du vagin 1.1. Vaginites

Les vaginites simples sont dues à l'action de germes

saprophytes (streptocoques, colibacilles...). Elles résultent d'une

manipulation non hygiénique lors de l'accouchement, d'examens vaginaux,

de saillies ou d'inséminations artificielles. Les symptômes sont

souvent locaux. L'exploration vaginale est douloureuse. La muqueuse est

congestionnée et peut présenter, dans les cas les plus anciens,

des granulations translucides correspondant à des amas lymphocytaires

(Hanzen, 2016).

1.2. Kystes des conduits de Gartner

Les kystes des conduits de Gartner (vestiges des conduits

mésonéphrotiques) doivent être distingués des kystes

des glandes de Bartholin (glandes vestibulaires). Les premiers sont

localisés sur le plancher vaginal, les seconds dans le vestibule

vulvaire (Hanzen, 2016).

1.3. Prolapsus vaginal

Le prolapsus vaginal se rencontre chez diverses espèces

animales. Il est particulièrement connu chez la vache et la brebis. Il

se manifeste dans la deuxième moitié de la gestation et surtout

dans les semaines et jours qui précèdent le part.

9

Chez la brebis, le prolapsus vaginal survient au

moment du part. Il est fréquemment conditionné par la non

dilatation du col. Les efforts expulsifs sont incessants et ils finissent par

libérer le vagin de ses attaches pelviennes. Dans cette espèce,

l'accident est aussi fréquemment associé à certaines

maladies de gestation telle la paraplégie ante-partum et la

toxémie de gestation sans que soit connue la cause précise de

cette relation (Dérivaux et Ectors, 1980).

1.4. Vaginisme

Le vaginisme désigne un état morbide

caractérisé par une hyperesthésie souvent douloureuse de

la vulve et du vagin. Elle entraîne une contracture réflexe et

spasmodique du sphincter vulvaire gênant et empêchant la saillie.

Elle résulte d'une pathologie vaginale ou peut parfois être

d'origine idiopathique (Hanzen, 2016).

1.5. Pneumo et Urovagin

Le pneumovagin est une accumulation d'air dans le vagin

résultant d'une déformation acquise de la vulve et du vagin due

au relâchement des muscles et des ligaments. La vulve et le vagin se

trouvent ainsi inclinés vers la cavité pelvienne et prennent une

position de plus en plus horizontale. De plus, Le manque de tonicité des

lèvres vulvaires primaire ou secondaire à des lésions

résultant d'un accouchement dystocique entraîne leur manque de

coaptation et l'entrée d'air dans le vagin.

L'urovagin suit généralement le pneumovagin car

le vagin devient distendu et prend de plus en plus une orientation oblique de

l'arrière vers l'avant et plonge dans la cavité abdominale. Il en

résulte une accumulation d'urine dans la portion antérieure du

vagin (Hanzen, 2016).

2. Pathologies de l'ovaire

2.1. Anomalies de développement 2.1.1.

Agénésie ovarienne

L'agénésie de l'un ou des deux ovaires n'est

observée que très rarement chez les mammifères domestiques

et les ruminants. Des cas d'anomalies du développement rénal

peuvent accompagner l'agénésie latérale ou

bilatérale de l'ovaire (Donald, 1994).

Lors de l'agénésie bilatérale, les

organes génitaux sont complètement absents. Dans les cas ou ils

sont présents, ils sont alors très réduits dus à un

développement incomplet. Cette anomalie de développement est

très souvent d'origine génétique liée à un

gène récessif en rapport avec le sexe femelle (Arthur

et al., 1992).

2.1.2. Hypoplasie ovarienne

L'hypoplasie a été définie comme

étant « un développement ovarien incomplet où

l'ovaire affecté ou une partie de l'ovaire seulement ne porte aucun

follicule » (Lagerlöf et Boyd, 1953). L'hypoplasie

est habituellement bilatérale, mais elle varie considérablement

dans sa symétrie et sa sévérité selon

l'espèce et l'individu. Cette dernière est très souvent

accompagnée de l'infantilisme, ce qui justifie la taille réduite

de l'ensemble du tractus génital.

10

2.2. Anomalies fonctionnelles 2.2.1. Kyste para

ovarien

Parfois confondus avec de vrais kystes ovariens, le terme de

kyste para ovarien est utilisé vaguement comme référence

à une variété de structures kystiques localisées au

voisinage de l'ovaire. De tels kystes peuvent provenir des reliquats des

conduits mésonéphrotiques ou paramésonéphrotiques.

Les kystes para ovariens sont de taille et de forme variable, sphérique

ou ovale. Leur diamètre peut atteindre ou dépasser 10cm dans

certains cas (Jubb et Palmer, 1993).

2.2.2. Kyste ovarien

Le kyste ovarien est depuis longtemps reconnu comme une cause

majeure d'infertilité chez les ruminants. On le désigne sous

différentes appellations : dégénérescence kystique

ovarienne, follicule kystique ou kyste folliculaire. Divers facteurs sont

impliqués dans l'apparition des kystes : l'âge, la saison, la

production laitière, la génétique et d'autres plus

spécifique comme la nutrition, le postpartum, les infections

utérines ou le stress. Elles sont dues à des perturbations du

cycle ovarien ou à un dysfonctionnement de l'axe

hypothalamo-hypophyso-ovarien (Smith, 2002).

2.2.3. Oophorite

L'oophorite ou inflammation de l'ovaire est plutôt rare.

Elle fait le plus souvent suite à une métrite. Plus rarement, la

contamination à A. pyogenes est d'origine

hématogène (Hanzen, 2016).

3. Pathologies de l'utérus

3.1. Anomalies congénitales

3.1.1. Atrésie, aplasie et hypoplasie

utérines

Il s'agit d'un défaut de développement de

l'utérus. Cette anomalie, bien qu'assez courante chez les bovins, est au

contraire très rare chez l'espèce ovine. L'atrésie

représente environ 20% des pathologies dépistées chez les

agnelles (Smith, 1998).

L'aplasie totale est extrêmement rare à

l'exception de certains cas de free martinisme et d'hermaphrodisme. La plupart

des cas recensés, présentent l'aplasie d'un segment au niveau

d'une seule corne ou bien plus rarement, les deux cornes en même temps

(Einarsson et Gustafsson, 1970).

3.1.2. Utérus unicorne ou mono-corne

Cette pathologie se traduit par l'absence congénitale

d'une corne de l'utérus. Souvent, une petite portion cornuelle est tout

de même présente. Bien que cette anomalie provoque une

réduction de la fertilité chez la femelle, elle n'empêche

tout de même pas la gestation chez la vache et la brebis (Mc

Entee, 1990).

Cette malformation congénitale est observée

particulièrement chez l'espèce ovine. Gustafsson et

Holmberg (1966) ont rapporté un cas d'utérus unicorne

sur 502 utérus de brebis étudiés.

11

3.1.3. Utérus didelphe

Anomalie congénitale d'origine génétique

qui survient suite à la fusion incomplète de la partie

postérieure des canaux de Müller au cours du développement

foetale. Cette pathologie rare se manifeste par l'apparition d'un double vagin

et d'un double col et chacun s'ouvre séparément de leur

coté dans une corne utérine, « utérus didelphe »

(Mc Entee, 1990 ; Buergelt, 1997).

4. Anomalies des trompes utérines 4.1.

Hydrosalpinx

L'hydrosalpinx se défini par la présence de

liquide séreux clair, enkysté dans la trompe utérine,

laquelle apparait très distendue et dilatée. L'hydrosalpinx est

souvent bilatéral. Il peut occuper la totalité de la surface de

l'organe comme il peut se restreindre à une seule région bien

délimitée. La paroi de la trompe apparait fine et transparente.

Cette lésion peut apparaitre suite à une salpingite chronique,

une malformation tubaire et divers troubles endocriniens ou autres facteurs

encore mal connus (François, 2008 ; Palmieri et al.,

2011).

4.2. Pyosalpinx

La lésion du pyosalpinx est moins commune que

l'hydrosalpinx. Elle se présente sous forme d'une accumulation de pus

assez importante dans l'oviducte, ce qui conduit à l'obstruction de la

lumière de ce dernier. Cette affection peut être

accompagnée par des adhérences entre le mésosalpinx et la

paroi externe de l'oviducte (Jubb, 1985).

4.3. Salpingite

La salpingite est l'inflammation des cornes utérines.

Généralement bilatérale, elle peut être aigue ou

chronique, spécifique ou bien non spécifique

(François, 2008 ; Palmieri et al., 2011). Le

plus souvent, elle fait suite à une complication infectieuse du post

partum, tout particulièrement l'endométrite. Les

pathogènes associés à la salpingite chez les animaux

d'élevage sont : Ureaplasma spp., Mycoplasma spp., Campylobacter

spp., Tritrichomonas spp., et quelques autres bactéries

(Buergelt, 1997). La salpingite n'apparait pas aussi

fréquemment chez la brebis comme chez la vache (Emady et

al., 1975).

5. Infections du corps de l'utérus

La métrite est l'inflammation de l'une des tuniques de

l'utérus. L'endométrite est l'inflammation de l'endomètre.

Quant au pyromètre, c'est l'accumulation de pus dans la cavité

utérine.

La plupart des infections utérines démarrent au

niveau de l'endomètre et sont associées à l'accouplement,

la gestation, l'involution utérine en période du postpartum, mais

également aux avortements (Arthur et Noakes, 1992 ; Mc Entee,

1990 ; Kiran et Erer, 1995).

5.1. Endométrite

L'endométrite représente la lésion la

plus fréquente au niveau de l'utérus des brebis. Elle se

présente soit sous forme aigue (métrite) soit sous forme

chronique (séro-hémorragique ou suppurée).

L'endométrite aigue succède

généralement aux inflammations cervico-vaginales, comme elle peut

aussi être secondaire à un avortement ou une mise-bas

(Arthur et Noakes, 1992 ; Mc Entee, 1990 ; Kiran et Erer,

1995).

12

5.2. Pyomètre

Le pyomètre est défini comme une accumulation de

pus dans la cavité utérine. Des écoulements vaginaux

purulents intermittents peuvent êtres observés (Arthur,

1975).

Cette infection se produit soit suite à l'accouplement

ou bien après la période de parturition. La plus part des cas de

pyomètre post coitum enregistrés en élevage sont dus

à Tritrichomonas fetus, tandis que le pyomètre du post

partum est généralement causé par Actinomyces pyogenes

(Corynebacterium pyogenes) (Olson et al., 1984 ; Mc

Entee, 1990).

5.3. Pathologies de la gestation en relation avec la mort

foetale

La mort foetale peut survenir durant différents stades

de la gestation. Elle est dans la plupart du temps suivie d'une expulsion du

foetus non viable. Cependant dans certains cas, le foetus n'est pas

expulsé en dehors de la cavité utérine, ce qui conduit

à l'apparition de pathologies telles que la momification ou la

macération. Il peut se produire également une transformation

emphysémateuse du foetus.

La momification consiste en la transformation aseptique du

foetus. Les liquides allantoïdiens et amniotiques se résorbent. Le

placenta se désengrène et s'accole au foetus. Les muscles se

rétractent et on observe une lyse de la peau ainsi que la transformation

du foetus en une masse brunâtre et gluante. Cette affection

présente des étiologies multiples et encore peu

étudiées (Hanzen, 2004).

La macération est quant à elle plus rare

comparée à la momification. Elle est surtout observée chez

l'espèce bovine. Elle est définie comme une digestion

bactérienne du foetus et se caractérise pas l'imprégnation

liquidienne lente des tissus ce qui conduit à leur ramollissement et

dissolution (Jubb, 1985).

Totalement différent des deux affections

précédentes, l'emphysème foetal est quant à lui

définit comme étant une décomposition gazeuse du foetus,

il se caractérise par un oedème sous-cutané

généralisé et la boursouflure du foetus.

6. Anomalies du col de l'utérus

6.1. Cervicite

Cette affection se présente sous forme d'une

inflammation infectieuse ou non du col de l'utérus. Elle peut être

aigue ou bien chronique. Dans la plupart des cas, elle fait suite aux

manipulations obstétricales lors de dystocies faites dans le non respect

des mesures d'hygiène. La cervicite peut se compliquer en

évoluant de façon ascendante pour provoquer des métrites

plus au moins graves (Hanzen, 2009).

Matériel et méthodes

13

MATERIEL & METHODES

1. Objectifs de l'étude

Cette étude porte sur le diagnostic en post mortem des

pathologies de l'appareil génital chez la brebis. L'échantillon

des matrices analysées a été collecté au niveau de

l'abattoir des Eucalyptus, dans la wilaya d'Alger, durant une période de

3 mois, allant du 1er avril au 30 juin 2021. Outre le diagnostic des

pathologies, ce travail a également pour objectif le dénombrement

et l'estimation de la fréquence des différentes affections. Ces

dernières ont un impact direct sur le rendement des élevages en

Algérie et induisent d'importantes pertes économiques chaque

année.

En effet, ces pertes sont la conséquence de la

réduction du rendement laitier et viandeux. Ce dernier est lié

à l'allongement de l'intervalle vêlage-vêlage, à la

reforme prématurée des femelles, à l'abattage des femelles

gestantes du à un mauvais diagnostic de gestation voire carrément

l'absence de l'examen de gestation en ante mortem dans certains abattoirs.

Néanmoins, il y a lieu de souligner qu'au niveau de

l'abattoir des Eucalyptus, la majorité des cas de gestation

rencontrés étaient en début de conception (moins de 2

mois) et nous pouvons considérer que ces animaux n'ont pu être

diagnostiqués comme étant gestants en raison de la taille

réduite du foetus. Ceci témoigne du sérieux des

vétérinaires inspecteurs de cet abattoir dans leur travail et de

leur compétence.

En prenant en compte toutes ces conditions, nous visons à

travers notre enquête à :

· Déterminer les types d'anomalies existantes au

niveau des appareils génitaux des brebis, ainsi que leur

fréquence.

· Recenser les cas de brebis réformées en

étant gestantes.

· Effectuer une étude microscopique et

macroscopique de nos échantillons, et mettre en évidence les

caractéristiques microscopiques des diverses lésions

retrouvées au niveau de l'utérus et de l'ovaire.

2. Matériel

· Matrices de brebis collectées au niveau de

l'abattoir des Eucalyptus,

· Pieds à coulis et mètre ruban : pour la

mesure des mensurations anatomiques des matrices,

· Gants chirurgicaux : pour éviter toute

contamination lors des manipulations,

· Une glacière : pour la conservation des

matrices en bon état lors du transport de l'abattoir vers le

laboratoire,

· La planche : pour s'en servir comme plan de travail

pour le découpage des différents fragments dont nous avons

besoin,

· La lame de bistouri : elle sert à inciser

minutieusement les anneaux cervicaux, ovaires, et cornes utérines pour

l'obtention de nos fragments d'échantillons,

· Les boites : pour conserver nos échantillons

à l'abri de l'air,

· Du formol : qui est un liquide de conservation,

· Des blouses,

· La paraffine : milieu d'inclusion de

l'échantillon,

· Lames et lamelles,

· Automate à déshydratation,

·

14

Automate à inclusion : pour baigner le

prélèvement dans de la paraffine,

· Barres de Leuckart : petits moules en métal pour

la mise en bloc de la paraffine,

· Un Microtome : pour la confection des coupes

histologiques,

· Un Microscope : pour l'observation après

coloration,

· Les colorants : hématoxyline, éosine,

hématéine,

· Alcools, toluène, eau distillée.

3. Méthodes

3.1. Population et lieu d'étude

Le choix de l'abattoir des Eucalyptus comme source pour nos

prélèvements, a été motivé d'une part, par

le grand nombre d'animaux abattus de manière journalière à

son niveau, notamment les brebis, qui sont la population ciblée par

notre étude, et d'autre part, par le nombre important de fonctionnaires

et professionnels du domaine travaillant au sein de cet établissement,

qui nous ont été d'une très grande aide dans nos

recherches. Il faut noter également la proximité de cet abattoir

par rapport à l'université des sciences et technologies de Bab

Ezzouar (USTHB), ainsi qu'à l'école nationale supérieure

vétérinaire (ENSV) au sein de laquelle se trouve le laboratoire

d'histologie et anatomopathologie ou nous avons effectué notre

pratique.

L'origine des cheptels d'où proviennent les femelles

admises à l'abattoir pour divers motifs d'abattage était

inconnue. C'est pour cela que nous n'avons pas pu recueillir les

antécédents, commémoratifs et autres informations

nécessaires à leur identification.

3.2. Examen macroscopique

Pour l'examen macroscopique en post mortem, nous avons

procéder de manière systématique en commençant par

une inspection visuelle des matrices complètes, suivie d'une palpation

des différentes parties de l'appareil génital en allant du col

utérin (cervix) et remontant progressivement vers le corps, les cornes,

les oviductes et enfin les ovaires.

Étant donné la manière dont les matrices

ont étés sectionnées au niveau du vagin par le personnel

de l'abattoir, nous étions obligés de nous en tenir qu'au

traitement des anomalies du tractus génital « interne » dans

notre étude. Les tractus génitaux incomplets ont eux

étés recalés.

Une fois gantés, et à l'aide d'un bistouri, nous

avons commencé par effectuer une importante incision longitudinale en

partant du vagin pour pouvoir examiner l'intérieur du cervix, du corps

et enfin des cornes utérines. La muqueuse de l'utérus ainsi que

les trompes sont alors examinées avec une grande attention. Les divers

anomalies qu'on a pu rencontrer ont toutes étaient notées dans un

registre, et des photos ont également été prises à

l'aide d'un Smartphone.

a. Examen des utéri

L'examen macroscopique des utéri a consisté en

une inspection et palpation, puis incision franche des corps, des cornes et

cols utérins.

L'examen de ces divers segments utérins est

effectué dans le but de détecter des anomalies telles que :

l'endométrite, le pyromètre, la salpingite, l'utérus

unicorne, l'utérus didelphe, l'atrophie de l'endomètre,

l'hyperplasie, l'hydromètre, la métrite, ainsi que certains cas

rares de tumeurs etc.

15

Après l'examen macroscopique externe, vient l'examen

interne des utéri. On procède à la dissection de

l'appareil génital en utilisant un ciseau, on commence à

découper graduellement à partir du vagin jusqu'au cornes

utérines. Une fois l'intérieur du tractus génital visible,

nous procédons à l'examen soigneux de la muqueuse utérine

et on prend note de toute lésion inflammatoire visible comme

l'oedème, la congestion ou bien la présence de foyers

hémorragiques. Il est tout aussi important de rechercher la

présence d'exsudats et infiltrats inflammatoires et identifier leur

nature (séreuse, muqueuse, séro-muqueux, fibrineuse, purulente,

ou bien hémorragique).

b. Examen des oviductes

Pour ce segment du tractus génital, nous nous sommes

tenues à effectuer uniquement une inspection et palpation étant

donné la taille très réduite des oviductes, leur

consistance très fine et leur diamètre assez réduit.

L'oviducte tiens un rôle très important dans la

fonction de reproduction. C'est pourquoi nous avons prêté une

attention particulière à la forme de l'oviducte et à la

coaptation de l'infundibulum à l'ovaire. L'examen à ce niveau

consiste en la recherche de signes d'adhérences, d'éventuels

foyers obstructions, toute modification de l'aspect, du volume, de la taille,

ainsi que la nature du contenu renfermé à l'intérieur des

oviductes si présent.

Le but de cet examen était de détecter

éventuellement certaines lésions communes au niveau de l'oviducte

telles que : l'hydrosalpinx, le pyosalpinx, la salpingite, l'aplasie des

oviductes, l'obstruction/occlusion, les oviductes accessoires, et plus rarement

les tumeurs de l'oviducte.

c. Examen des ovaires

L'examen des ovaires par inspection et palpation est

automatiquement suivi d'une incision longitudinale à l'aide d'un

bistouri. L'incision permet d'extérioriser le contenu de l'ovaire et

éventuellement les follicules kystiques ou les corps jaune. Elle permet

également d'apprécier la taille des follicules ovariens,

d'identifier approximativement le stade de développement et

d'apprécier le niveau d'adhérence des structures ovariennes au

parenchyme ovigère.

Les anomalies les plus recherchées au niveau de

l'ovaire sont : l'hypoplasie et l'aplasie ovarienne, les kystes ovariens et

para ovariens, les ovarites, mais aussi les tumeurs ovariennes.

3.3. Examen microscopique

Sur 269 matrices de brebis récoltées, des

prélèvements ont été effectués sur les corps

utérins, les ovaires et les salpinx des matrices lésées

mais également sur quelques matrices saines. L'étude histologique

de nos échantillons a été réalisée au niveau

du laboratoire d'anatomopathologie de l'école nationale

supérieure vétérinaire (ENSV).

a. Mode de prélèvement

Au niveau de l'ovaire et de l'utérus, des fragments de

1cm de long sur 1cm de large, et d'environ 0,5cm d'épaisseur ont

été découpés à l'aide d'un bistouri. Tout en

prenant soin d'inclurent les différentes couches des parois ovariennes

et utérines pour obtenir la meilleure coupe possible et avoir un bon

résultat pour l'observation microscopique.

b. Techniques histologiques

Afin d'effectuer l'observation microscopique indispensable

à notre étude, il est nécessaire de monter une lame

histologique de bonne qualité et observable au microscope sans

16

difficultés. Ceci n'est possible que par la bonne

exécution de « la technique histologique classique » qui

permet le traitement adéquat des échantillons en

préservant les divers fragments des parois ovariennes et utérines

prélevées.

La technique d'histologie classique consiste, d'une

manière générale, en la fixation de l'échantillon,

son inclusion à la paraffine, la réalisation de fines coupes et

la coloration.

? Le prélèvement

Notre prélèvement doit avoir été

préalablement fait de manière propre et délicate afin de

ne pas causer la désorganisation tissulaire des différentes

couches histologiques.

? La fixation

Cette étape est très importante. Elle a pour but

la conservation des structures tissulaires dans un état aussi proche que

possible de l'état in vivo, et ce par l'inhibition de toutes

activités mitotiques et enzymatiques ainsi que les attaques

bactériennes qui peuvent mener très rapidement vers une

dégradation cellulaire et dénaturation de

l'échantillon.

Les fixateurs les plus utilisés en pratique sont le

Formol et le liquide de Bouin. On immerge notre prélèvement dans

un grand volume de formol 10%. La durée de fixation varie selon le

volume du prélèvement (Figure A2a).

? La déshydratation et

l'éclaircissement

On prépare d'abord une pièce

d'échantillon en coupant délicatement notre fragment

préalablement fixé de façon à obtenir une couche de

2 mm d'épaisseur environ. On place cette couche préparée

dans une cassette en plastique numérotée au crayon noir pour

identifier le prélèvement.

La déshydratation se déroule par l'immersion de

nos cassettes dans une série de bains d'alcool à concentrations

croissantes (de l'alcool dilué à 50° jusqu'à l'alcool

absolu à 100°) (Figure A2b).

L'éclaircissement ou bien l'imprégnation

consiste à éliminer les traces d'alcool absolu par immersion des

cassettes dans un bain de toluène (Figure A2b). Ces deux étapes

ont pour but de préparer notre échantillon à son inclusion

dans la paraffine en chassant l'eau intra cellulaire étant donné

que la paraffine est hydrophobe. Ces étapes durent 24 heures.

? L'inclusion à la paraffine ou

l'enrobage

Le prélèvement va baigner dans de la paraffine

(résine blanche opaque) fondue, chauffée à 56° dans

une étuve pendant 4 heures. La paraffine va alors infiltrer toutes les

cellules de notre échantillon (Figure A2c). Cette étape est

réalisée au niveau d'un automate de paraffine, aussi

appelé appareil d'enrobage de paraffine.

? La mise en blocs

Après 4 heures d'inclusion, la paraffine liquide est

coulée dans un petit moule en métal appelé « barres

de Leuckart ». On y place notre échantillon et après toute

une nuit de refroidissement au congélateur, on obtient enfin « un

bloc de paraffine » dur avec le prélèvement à

l'intérieur, prêt à être utilisé (Figures A2d

et A2e).

17

> Confection des coupes histologiques ou

microtomie

Cette étape consiste en le passage du bloc de paraffine

contenant la pièce histologique dans un microtome, afin d'obtenir des

coupes fines de 2 à 5 ìm qui seront disposées en une

série régulière sous forme de ruban.

Pour la réalisation des coupes nous avons utilisés

un microtome de type « Leica », constitué :

- D'un porte-objet, support du bloc en paraffine fixé par

la pince à objet,

- D'un bouton de réglage pour définir

l'épaisseur des coupes,

- D'un rasoir soutenu par le porte-rasoir qui est maintenu par

des vis de serrage qui ont

comme rôle le réglage de l'angle d'inclinaison du

rasoir, en tenant compte du biseau,

- D'une roue motrice actionnable par une manivelle.

Une fois cette étape de microtomie terminée, la

préparation des lames histologiques comporte alors 3 étapes :

· L'étalement : après

avoir numéroté la lame, on procède à

l'étalement de segments de ruban de paraffine sur des lames en verre,

contenant un liquide d'étalement tel que « l'eau albumineuse »

(Figure A2f).

· Le collage : les lames en verre sont

alors placées sur une plaque chauffante réglée à

40°C et y reste pendant 15 minutes (Figure A2g).

· Le séchage : consiste à

faire incliner les lames en verre, et les sécher au papier buvard.

> Le déparaffinage

Cette étape consiste à éliminer la

paraffine, c'est-à-dire le milieu d'inclusion, en plaçant les

lames sur une plaque chauffante de 45° à 60°C pendant 15

minutes, afin d'éliminer la paraffine périphérique.

> La réhydratation

A pour but l'élimination de la paraffine intracellulaire,

en immergeant les lames dans une série de bains d'alcool à

concentrations décroissantes, en partant d'un alcool à 100°

jusqu'à l'alcool à 50°, puis on finit par un dernier lavage

à l'eau distillée.

> La coloration des lames

Une fois notre lame déparaffinée et

réhydratée, elle est prête pour l'étape de la

coloration proprement dite.

Cette étape a pour but de mettre en évidence les

différents constituants tissulaires (noyau, membrane plasmique,

cytoplasme) et ce, en accentuant les contrastes entre ces divers

éléments, ce qui permettra une parfaite observation au microscope

optique.

Pour notre étude nous avons opté pour une

coloration à l'Hémalun Éosine (HE) qui a pour principe de

colorer le noyau cellulaire par une laque aluminique basique, l'Hémalun

(en violet foncé) et le cytoplasme par un seul colorant acide,

l'Éosine (en rose pâle) (mode opératoire en Annexe 1 et

figure A3).

18

? Le montage des lames et l'observation

microscopique

Le montage consiste à mettre par-dessus la coupe

étalée sur une lame une autre lamelle et les coller l'une

à l'autre à l'aide d'une résine synthétique

spéciale de type « Eukit ». La lame histologique est enfin

prête pour l'observation au microscope optique.

Les éléments histologiques

recherchés lors de l'observation microscopique

Les éléments auxquels nous nous intéressons

lors de l'examen histologique sont :

? Dans l'ovaire : les parois des follicules

ovariens et corps jaunes. On prête une

attention particulière lors de cas de kystes ovariens

à :

? La granulosa : si elle est bien

présente ou absente, et le nombre de ses couches

cellulaires.

? La thèque interne : la forme et le type

de ses cellules et sa disposition par rapport à la

lame basale.

? La lame basale : présente ou absente

? Dans l'utérus :

- L'aspect de l'épithélium de surface.

- L'aspect glandulaire.

- La présence de possibles changements vasculaires au

niveau du stroma utérin.

3.4. Analyse statistique

Les données ont été

présentées en pourcentage et l'analyse a été

réalisée à l'aide de STATISTICA (Version 10, Stat Soft

France, 2003). Les différences dans les pourcentages des

différentes pathologies ont été évaluées par

le test du Chi deux. Le niveau de signification a été fixé

à P<0,05.

Résultats

& Discussion

19

RÉSULTATS

1. Étude macroscopique

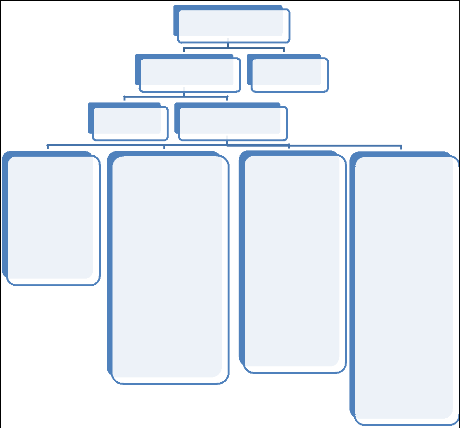

D'après la figure 4, nous constatons que sur les 269

tractus génitaux examinées, 26 matrices étaient gravides

soit (9,67%), et 243 (90,33%) non gravides.

Sur ces derniers, 209 (86%) tractus n'ont

présenté aucune anomalie visible après examen, que ce soit

au niveau des ovaires, des oviductes ou bien des utéri.

Sur le reste des 34 matrices soit (14%), nous avons pu noter

différents types de lésions que nous décrierons

ci-dessous.

Ovaires

polykystique

1 cas (2,94%)

Pathologies ovariennes

(2,94%)

Normaux

209 (86%)

Free martinisme 1 cas (2,94%)

Pathologies

congénitales

(8,82%)

utérus unicorne

1 cas (2,94%)

Malformation cervicale

1 cas (2,94%)

Non gestants

243 (90,33%)

Appareils génitaux

269

Pathologiques

34 (14%)

Pathologies des oviductes

(11,76%)

Salpingite

3 cas (8.82%)

Kyste para ovarien

1 cas (2,92%)

Gestants

26 (9,67%)

Rupture utérine 4 cas (11,77%)

infections

utérines

19 cas (55,88%)

Pathologies de l'utérus:

(76,47%)

Prolapsus

2 cas (5,88%)

Cervicite

1 cas (2,94%)

Figure 4. Résultats de l'étude

macroscopique des tractus génitaux de brebis en post-mortem.

20

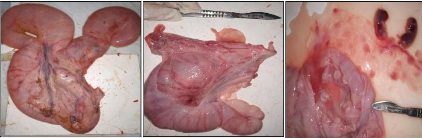

Figure 5. Deux matrices gravides (Aspects

interne et externe) (Photos personnelles).

Figure 6. Deux cas de gestation

gémellaire à différents stades de développement

(Photos personnelles).

Figure 7. Utérus normal Figure 8.

Utérus normal Figure 9. Utérus

non gravide (Photo avec présence de avec un cervix

personnelle). follicules sur l'ovaire normal (Photo

(Photo personnelle). personnelle).

21

1.1. Anomalies relevées sur

l'utérus

Les lésions macroscopiques que nous avons pu rencontrer

sur l'utérus sont essentiellement des lésions de la muqueuse

utérine en cas d'infections (congestion, nécrose, présence

d'adhérences avec des sécrétions anormales dans la

cavité utérine) (Figure 10), une déchirure de la paroi

utérine avec des traces d'adhérences et du tissu cicatriciel, des

cas de malformations : utérus unicorne, utérus atrophié

dans un cas de free martinisme, un prolapsus (Figure 12) et une malformation

cervicale. Nous avons également noté trois cas de salpingite

(Figure 13) ainsi qu'une cervicite (Figure 11). Il est important de noter que

certaines de ces lésions peuvent êtres présentes sur une

même matrice à la fois.

Les fréquences avec lesquelles ces lésions ont

été isolées sur les matrices examinées sont

regroupées dans le tableau 2:

Tableau 2. Nombre et fréquences

d'utéri présentant les différentes lésions

macroscopiques.

|

Lésions

|

Nombre

|

%

|

|

Infections utérines

|

19

|

76,47

|

|

Rupture utérine

|

4

|

|

Prolapsus

|

2

|

|

Cervicite

|

1

|

|

Anomalies congénitales

|

Utérus unicorne

|

1

|

8,82

|

|

Malformation

cervicale

|

1

|

|

Free martinisme

(utérus atrophié)

|

1

|

Le tableau 2 montre que les lésions utérines ont

été relevées avec une fréquence assez

élevée (76,47%) tandis que les anomalies congénitales

présentent une fréquence bien plus basse (8,82%) (P<0.0001).

Les infections utérines représentent les pathologies les plus

fréquentes au niveau de l'utérus avec un taux de 55,88% (19 cas),

suivies par la rupture utérine avec 11,77% (4 cas), le prolapsus avec un

taux de 5,88% (2 cas) et enfin la cervicite avec le taux le plus bas qui est de

2,94% (1 cas).

Les anomalies congénitales ont été

relevées avec un taux de 8,82%. Elles sont réparties avec un

même taux de 2,94% sur : 1 cas d'utérus unicorne, 1 cas de

malformation cervicale et 1 cas de Free Martinisme.

22

Figure 10. Aspect macroscopique d'une infection

utérine (Photos Figure 11. Cervicite (Photo

personnelles). personnelle).

Figure 12. Prolapsus utérin (Photo

personnelle). 1.2. Anomalies relevées sur les

oviductes

Dans le tableau suivant, on a noté les différentes

lésions observées sur les oviductes examinés :

Tableau 3. Nombre et fréquences des

lésions observées sur les oviductes.

|

Lésion

|

Nombre*

|

Pourcentage

|

|

Salpingite

|

3

|

8.82%

|

|

Kyste para-ovarien (Kyste de l'oviducte)

|

1

|

2,92%

|

(*) Plus d'une lésion ont pu êtres relevées

sur un même oviducte.

La salpingite a été relevée avec un taux

plus élevé (8.82%) par rapport au kyste para ovarien, lequel a un

taux de (2,92%) (P<0.05).

Figure 13. Salpingites (Photos personnelles).

23

Figure 14. Kyste para-ovarien (Photo

personnelle). 1.3. Anomalies relevées sur les

ovaires

L'examen méticuleux des ovaires des 269 appareils

génitaux de notre étude a révélé la

présence d'un seul cas d'ovaire kystique avec un taux de (2,94%), d'un

diamètre dépassant 17mm.

Figure 15. Ovaire portant un corps jaune et

des follicules (Photos personnelles).

2. Étude microscopique

Dans notre étude, nous avons effectué l'examen

histologique au microscope optique des lames obtenues après

préparation des échantillons. Après examen, nous avons pu

reconnaitre les structures normales des parenchymes des différentes

parties constituant la matrice (ovaires, oviductes, utérus et cervix).

Comme nous avons également pu observer certaines structures

pathologiques de ces tissus et les comparer avec les tissus sains.

24

2.1. Observation microscopique des

utéri

VS

Cell. Inflam.

Glandes

Glandes détruites

Vaisseau

Vaisseaux

dégénérées

Glandes

Glandes

dégénérées

d

c

e

a

Épithélium

abrasé

Infiltration par le pus

Muqueuse détruite

b

f

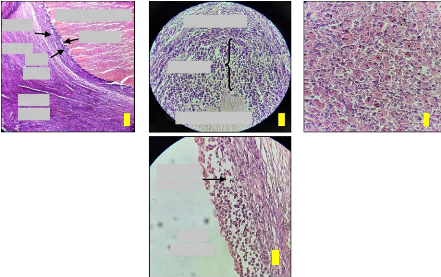

Coupe de l'utérus montrant : (a)

Muqueuses utérines normales (G×400), (b) destruction

complète de la muqueuse utérine (c) Infection utérine avec

dégénérescence des glandes et vascularite (G×400),

(d) infection utérine avec un épithélium de surface

abrasé par endroits, infiltré de cellules inflammatoires avec une

coloration jaune par endroits indiquant une infiltration par le pus

(G×100), (e) infection utérine chronique avec destruction des

glandes (G×400), (f) infection utérine chronique avec une

destruction massive de la muqueuse utérine et les glandes presque non

reconnaissables (G×400).

Figure 16. Coupes d'utéri montrant

différents aspects d'infections utérines

(photos

personnelles).

25

Une muqueuse utérine saine (Figure 16a) ne montre aucun

signe d'inflammation (présence de cellules inflammatoires, fibrose,

congestion). Les glandes et les vaisseaux sanguins sont bien

délimités et bien visibles avec une lumière claire. Lors

d'une infection utérine (Figures 16b, 16c, 16d, 16e et 16f) et en

fonction du stade de l'infection, la muqueuse utérine est envahie par

les cellules inflammatoires qui entourent les glandes. Ces dernières,

commencent à dégénérer et finissent par ne plus

être visibles à des stades très avancés de

l'infection (stades chroniques). Au stade chronique de l'inflammation, on

décèle également des traces de fibrose.

L'épithélium de surface apparait abrasé dans quelques

zones et semble coloré en jaune par endroits, ce qui est un signe d'une

infiltration par le pus (Figure 16d).

2.2. Observation microscopique des ovaires

Thèque Interne

Thèque externe

Lame basale

Liquide folliculaire

Granulosa

a

Granulosa

dégénérée

Granulosa

folliculaire

Liquide folliculaire

Liquide

Thèque interne

d

b c

Coupes d'ovaires montrant : (a) (G×100), (b) (G×400)

des parties de follicules ovariens normaux avec des couches multiples de la

granulosa, (c) corps jaune normal avec les grandes et les petites cellules

lutéales entremêlées et d'aspect compact (G×400), (d)

kyste ovarien folliculaire.

Figure 17. Coupe d'ovaires montrant la

structure normale du follicule et du corps jaune

ainsi que celle d'un kyste ovarien (Photo personnelles).

Sur les figure 17a et 17b, nous pouvons observer deux coupes

de follicules ovariens normaux contenant du liquide folliculaire et

présentant une granulosa compacte en plusieurs couches

séparées de la thèque interne par une lame basale, ainsi

qu'une thèque externe vers la périphérie du follicule.

En revanche sur la figure 17d, à la différence

du follicule normal, le kyste ovarien folliculaire est un follicule qui n'a pas

ovulé et qui présente une disparition graduelle des couches de la

granulosa à des stades avancés. La lame basale disparait

progressivement et les cellules de la granulosa se mêlent aux cellules de

la thèque interne. Ces dernières sont gonflées, et perdent

leur arrangement caractéristique parallèle à la lame

basale.

26

Sur la figure 17c, on peut observer la coupe d'un corps jaune

normal présentant des grandes et des petites cellules lutéales

entremêlées et serrées les unes aux autres.

2.3. Observation microscopique du cervix

a b c

Épithélium

absent

Cell.

Inflam.

Coupes de cervix atteints d'une cervicite :

(a) cervicite (G×40), (b),(c) cervicite avec présence de cellules

inflammatoires, absence d'épithélium de surface et

absence de glandes (G×400).

Figure 18. Coupe de cervix atteints de

cervicite (Photos personnelles).

Les figures 18a, 18b et 18c présentent des coupes au

niveau du col de l'utérus. On constate que ces cols sont atteints d'une

cervicite en raison d'une forte infiltration de la muqueuse par les cellules

inflammatoires (cellules en violet foncé), l'épithélium de

surface est quasi absent et les glandes sont

dégénérées.

2.4. Observation microscopique des oviductes

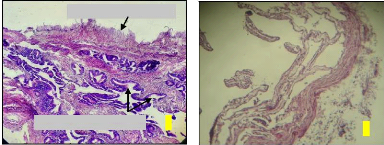

Replis de la muqueuse

Épithélium + villosités

a

b

Les replis de la muqueuse sont conservés Destruction

complète des replis

Figure 19. Coupe au niveau d'un oviducte

normal (19a) et pathologique (19b) (Photos

personnelles).

La figure 19a montre l'aspect microscopique d'un oviducte normal

et la figure 19b celui d'un oviducte pathologique.

27

DISCUSSION

L'objectif de l'étude macroscopique effectuée

sur les matrices de brebis récupérées au niveau de

l'abattoir des Eucalyptus à Alger est la mise en évidence

d'anomalies macroscopiques de l'appareil génital qui pourrait être

à l'origine de l'infertilité chez la brebis. Après cette

étude, nous avons pu mettre en évidence la fréquence des

anomalies macroscopiques dans les matrices des brebis abattues au niveau de cet

abattoir ainsi que la fréquence des femelles gestantes et ce sur une

durée limitée de 3 mois.

Sur 269 matrices examinées, 26 étaient gravides

soit 9.67%. Les foetus étaient tous âgés de moins de 2

mois. Ceci ne peut être attribué à un manque de

sérieux des vétérinaires de l'abattoir des Eucalyptus mais

plutôt à la difficulté en terme de temps et de

matériel de poser un diagnostic de gestation dans un abattoir lorsque la

brebis est en début de gestation.

La majeure partie des matrices examinées étaient

d'apparence normale. Toutefois, une fréquence de 14% d'anomalie a

été observée que ce soit sur l'utérus, l'oviducte

ou les ovaires. Cette fréquence est plus faible par rapport à

celle rapportée par Niar (2005) chez la race Rembi qui

est 25%. Elle est également faible par rapport à celle

rapportée par Khammar et al. (2013) chez la

race El Awrassi qui est de 22.86% et très faible à celle

rapportée par Moghaddam et Gooraninejad (2007) qui a

atteint un taux de 92%. La fréquence basse d'anomalies que nous avons

relevées pourrait être due soit à la taille réduite

de notre échantillon soit à une amélioration des

conditions d'élevage dans les fermes.

La fréquence des anomalies congénitales est de

8.82%. Trois cas seulement de malformation ont été

rencontrés à savoir :

? 1 cas d'utérus unicorne

? 1 cas de free martinisme

? 1 cas de malformation cervicale

Pour le free martinisme, il est fréquemment

décrit chez les bovins. En revanche, il est considéré

comme rare chez les ovins, la fréquence habituellement indiquée

est de l'ordre de 1% (Marcum, 1974). Dans notre étude,

sa fréquence est de 2.94%.

Dans notre étude, les pathologies utérines ont

été observées avec une proportion assez forte de 76,47%.

Cette proportion est bien plus élevée comparée à

celle rapportée par Moghaddam et Gooraninejad (2007)

qui est de 20,1%, et elle très proche de celle rapportée

par Abdul et al. (2007) qui est de 70%.

En ce basant sur l'existence de divers signes d'inflammation

au niveau des utéri comme la congestion, la présence d'un contenu

anormal au niveau des cornes utérines, la présence de taches

hémorragiques ou toute autre coloration anormale, nous avons pu mettre

en place un diagnostic d'infections utérines assez fiable mais sans

différencier entre endométrite et métrite.

L'infection utérine a été notée

dans cette étude sur 19 tractus, soit un taux de 55,88%.

Histologiquement, les muqueuses utérines étaient à

différents stades de l'inflammation : certaines matrices

n'étaient qu'au début de l'inflammation avec une muqueuse envahie

par les cellules inflammatoires, des glandes en début de

dégénérescence. On a également noté des

traces d'infiltration par le pus. D'autres utéri présentaient des

muqueuses complètement détruites, à un stade chronique de

l'inflammation, où les glandes sont à peine reconnaissables

28

au microscope avec des traces de fibrose. Ces résultats

sont souvent la conséquence d'une mauvaise hygiène durant la

parturition et le post-partum.

Quatre (04) cas de rupture utérine ont également

été observés avec un taux de 11,77%, deux (2) prolapsus

utérins avec un taux de 5,88% et enfin, un (01) cas de cervicite

(2,94%). Dans certains cas, ces pathologies en été

rencontrées en concomitance avec l'infection utérine. Ceci

s'explique par le fait que les agents infectieux du vagin peuvent passer dans

le cervix et l'utérus et provoquer une cervicite et une

endométrite.

L'examen minutieux des ovaires des 269 appareils

génitaux des brebis faisant l'objet de notre étude a

révélé la présence d'un seul cas de kyste ovarien.

Ce dernier est parmi les lésions les plus faiblement notées dans

notre travail avec une fréquence de 2,94%, un taux quasi similaire

à celui signalé par Alostra et al.

(1998), Smith et al. (1999) et

Dawood et al. (2010) qui est de 0,19 à 2%

ainsi que celui de Moghaddam et Gooraninejad (2007) qui est de

0,01 à 2,4%. Gustafsson et Holmberg (1966) ont, quant

à eux, rapporté une fréquence de 0,6% de kystes ovariens

suite à l'examen post-mortem de 502 organes génitaux de

l'espèce ovine.

On constate donc une cohérence entre les

résultats signalés dans notre travail et les résultats des

études effectués auparavant retrouvés dans la

bibliographie. Toutefois, on peut justifier la subtile divergence qui a pu

être notée à divers facteurs épidémiologiques

qui diffèrent d'une région à une autre, le nombre

d'animaux constituant la population étudiée (importance de

l'échantillon) ainsi que le moment de la réalisation de

l'étude et les critères de diagnostic variables choisis par les

différents auteurs.

Par contre, si l'on compare la fréquence de notre

étude effectuée sur l'espèce ovine par rapport à

celle notée chez l'espèce bovine, on trouvera que la

fréquence des anomalies du tractus génital en

général chez les bovins est bien plus élevée avec

un taux de 60,20% (Mimoune, 2016).

Idem pour la fréquence plus particulièrement des

anomalies ovariennes chez l'espèce bovine, qui est tout aussi

élevée avec une fréquence de 18,2% (Mimoune, 2016)

par rapport à celle de la brebis avec une fréquence de

10%.

On constate donc que la pathologie du kyste ovarien est

caractéristique de l'espèce bovine, et plus rarement

rencontrée chez la brebis.

L'observation microscopique des coupes d'ovaire nous a permis

de voir la structure normale du follicule ovarien et celle du corps jaune et de

les différentier d'un kyste ovarien. En effet, le kyste ovarien chez la

brebis se définie comme toute structure folliculaire anovulatoire

dépassant 17mm de diamètre, persistant sur l'ovaire au moins 10

jours en absence d'une structure lutéale. Il est

caractérisé par une disparition graduelle des cellules de la

granulosa, sachant que les cellules restantes préservent leur apparence

morphologique. Les cellules thécales sont hypertrophiées, perdant

leur arrangement caractéristique parallèle à la lame

basale (Mimoune, 2016). A travers l'examen histologique, nous

avons pu connaitre le type qui est folliculaire.

La fréquence des anomalies de l'oviducte est de 11.76%.

Trois cas de salpingite ont été rencontrés soit 8.82% des

anomalies. Il est relativement élevé par rapport au taux de

salpingites annoncé par Benchaïb (2007) qui est de

0.41% chez la brebis. Ces cas sont généralement associés

avec des endométrites ce qui peut témoigner de l'infection

ascendante de l'oviducte.

29

Un cas de kyste para ovarien a également

été repéré au niveau de l'oviducte avec un taux de

2.92%.

Les kystes para ovariens sont des structures kystiques qui se

produisent au niveau du ligament large près des ovaires et de

l'utérus. Ces kystes peuvent causer par compression, une sténose

de la lumière de l'oviducte quand ils sont très larges

(Mimoune, 2016).

|