CHAPITRE I

PRÉSENTATION DE LA RÉGION D'ÉTUDE.

1. Cadre géographique

La région de Saïda se trouve dans la zone

Nord-occidentale de l'Algérie et dans le Sud du Tel, le bassin versant

de l'Oued Saïda fait partie du grand bassin de la Macta qui s'étend

au Nord-Ouest de l'Algérie, il est formé par les monts de

Tlemcen, de Daya et de Saïda, Il est situé entre

l'extrémité des monts de Daya au Nord et la région des

hauts plateaux au Sud. Il est entouré par les monts de Daya à

l'Ouest (Sidi Ahmed Zeggai), au Sud par la montagne de Sidi-Abdelkader à

l'Est par les monts de Saïda avec entre autre le Djebel Tiffrit qui

culmine à 1200m. Le bassin versant occupe la partie Sud-Est de la Macta,

(Figure 1)

Figure 1 : Situation du bassin versant de

l'Oued Saïda (ABH O.C.C 2006).

Le bassin versant de Saïda prend naissance au Sud de Ain

El Hdjar où il est alimenté par l'Oued Tebouda (prés de

Moulay Abdelkrim), il est alimenté surtout après Saïda par

plusieurs petits Oueds sur les deux rives, tels que : Oued Tagment, Oued Bou

Hemmar, Oued Massil, Oued Nazreg.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

7

2. Développement du réseau

hydrographique

Le réseau hydrographique est l'une des

caractéristiques les plus importantes du bassin versant, il se

définit par l'ensemble des cours d'eau naturels ou artificiels,

permanents ou temporaires, qui participent à l'écoulement. Les

facteurs principaux qui influencent le réseau hydrographique sont :

- La géologie : la lithologie de substratum qui influence

évidement sur la forme du réseau. - La pente : les pentes sont de

bons indicateurs pour la phase d'érosion ou sédimentation.

- Climat : la densité de réseau hydrographique

variée selon le climat, dense dans les régions

humides et disparaitre dans les régions

désertiques.

- Cour d'eau : Dans les zones plus élevées, les

cours d'eau participent à l'érosion de la roche sur laquelle

l'écoulement est présent. Par contre les plaines les cours d'eau

s'écoulent sur un lit où la sédimentation

prédomine.

Nous avons représenté le développement du

réseau hydrographique du bassin versant de Saïda à l'aide de

la Figure 2 ; ce qui nous a permis de procéder à l'estimation des

principaux paramètres physiographiques caractérisant le bassin

versant considéré.

2.1. Densité de drainage

La densité de drainage (Dd) est le rapport de la somme des

longueurs des cours d'eau d'un bassin versant (?L) à la superficie du

bassin (A), elle est donnée par la formule suivante :

???

Dd = ??

Où : Dd : densité de drainage

(Km/Km2).

?L : la somme des longueurs des cours d'eau (Km). A : la surface

du bassin versant (Km2).

La densité du bassin étudié est environ de

2.29 Km/Km2.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

8

2.2. Rapport de confluence

Le rapport de confluence et égal au quotient du nombre

de talwegs du même ordre par celui des talwegs d'ordre supérieur,

il est défini par la relation suivante :

Nn

Où : Rc : rapport de confluence.

Nn : Nombre de cours d'eau d'ordre n.

Le rapport de confluence dans ce bassin est de 2.19.

2.3. Rapport des longueurs

Rapport des longueurs est calculé par la relation

suivante :

Où : RL : rapport de longueurs.

Ln : nombre des cours d'eau d'ordre n.

La valeur de rapport des longueurs du bassin versant est de 1.47.

2.4. Fréquence des cours d'eau

Fréquence des cours d'eau elle correspond au nombre de

cours d'eau par unité de surface. Elle est obtenue à partir du

rapport du nombre de cours d'eau à la surface totale du bassin. Elle est

calculée par la relation suivante :

N

Où : Fs : fréquence des cours d'eau.

N : nombre de talweg.

A : surface du bassin (Km2).

La valeur de la fréquence des cours d'eau du bassin

versant est de 0,59.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

2.5. Coefficient de torrentialité

Coefficient de torrentialité est le produit de la

densité de drainage par la fréquence des talwegs

élémentaires :

????= ???? . F1

Où : Ct : coefficient de torrentialité.

Dd : densité de drainage.

N1

N1 : nombre des cours d'eau d'ordre 1.

A : la surface du bassin versant.

Le coefficient de torrentialité de ce bassin est 1.62.

2.6. Temps de concentration

Temps de concentration c'est le temps que met une particule d'eau

provenant de la partie du bassin la plus éloignée pour parvenir

à l'exutoire, il se calcule par la formule suivante :

4(A + 1.5??)

1

0.8(???????? - ????????) 2

1

2

Tc=

9

Où : Tc : temps de concentration (heure).

A : superficie du bassin versant (km2).

L : longueur du cours d'eau principal (km).

Hmoy : altitude moyenne du bassin versant.

Hmin : altitude minimale du bassin versant.

Le temps de concentration de ce bassin est de 7h28mn.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

10

Figure 2 : Réseau hydrographique du

bassin versant de Saïda. (ANRH) 3. Caractéristiques

morpho-métriques

Les caractéristiques physiographiques d'un bassin

versant influencent fortement à sa réponse hydrologique, et

notamment le régime des écoulements en période de crue ou

d'étiage (Musset, 2005). Parmi ces caractéristiques

morphologiques :

3.1. La surface

La surface du bassin versant qui est de 522.8 km2 et

un périmètre de 151 Km (déterminer par logiciel MapInfo

Professional 7.5).

3.2. La forme

La forme du bassin qui est relative à l'indice de

compacité de Gravelius qui est donnée par la formule suivante

:

KG= 0.28 ?? v??

Où : KG : Indice de compacité de Gravelius. P :

Périmètre du bassin versant (Km). A : Surface du bassin versant

(Km2).

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

11

Dans notre cas, la valeur du coefficient de compacité

KG = 1,61 indique que le bassin est de forme plutôt allongée.

3.3. Les altitudes

Les altitudes maximale et minimale, elles sont obtenues

directement à partir de carte topographique, L'altitude maximale

représente le point le plus élevé (1150m dans notre cas)

du bassin tandis que l'altitude minimale considère le point le plus bas

(520m dans notre cas).

L'altitude moyenne se déduit directement de la courbe

hypsométrique ou de la lecture d'une carte topographique. On peut la

définir comme suit :

Ai . hi

A

Hmoy= ?

Où : Hmoy : altitude moyenne du bassin (m).

Ai : aire comprise entre deux courbes de niveau (Km2).

hi : altitude moyenne entre deux courbes de niveau (m). A : superficie totale

du bassin versant (Km2).

L'altitude moyenne du bassin versant de Saïda est environ

850m tandis que les parties voisines baissent jusqu'à environ 650m dans

la partie Nord-Est de la région prospectée.

La Figure ci-dessous (Figure 4) englobe le modèle

numérique de terrain (M.N.T) du bassin versant de l'Oued Saïda.

Elle donne un aperçu quant à la répartition des altitudes

dans le bassin et confirme par ailleurs les informations données par la

courbe hypsométrique ci-dessous (Figure 3) :

|

Tranches d'altitudes

|

Ai (jm2)

|

Ai cum (jm2)

|

Ai (%)

|

Ai cum (%)

|

|

1150 - 1100

|

3,60

|

3,6

|

0,66

|

0,66

|

|

1100 - 1050

|

41,70

|

45,3

|

7,67

|

8,33

|

|

1050 - 950

|

118,50

|

163,8

|

21,82

|

30,15

|

|

950 - 850

|

109,17

|

272,97

|

20,10

|

50,25

|

|

850 - 750

|

118,8

|

391,77

|

21,87

|

72,12

|

|

750 - 650

|

95,10

|

486,87

|

17,51

|

89,63

|

|

650 - 550

|

37,37

|

524,24

|

6,92

|

96,55

|

|

550 - 520

|

18,76

|

543,0

|

3,45

|

100

|

Tableau 1 : Répartition

hypsométrique du bassin d'Oued Saïda.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

% Surface cumulée

1150 - 1100

1100 - 1050

1050 - 950

950 - 850

850 - 750

750 - 650

650 - 550

550 - 520

0 5 10 15 20 25 30 35 40

% Surface

25 50 75 100

12

Figure 3 : Courbe hypsométrique et

histogrammes des fréquences altimétriques du bassin.

La courbe hypsométrique, montre des pentes faibles vers

les hautes altitudes ce qui indiquant la présence de zones abruptes en

amont du bassin, favorisant ainsi un écoulement torrentiel. Les pentes

de la courbe sont importantes vers les basses altitudes et expriment que l'Oued

Saïda termine sa course au niveau d'une zone pénéplaine et

les risques d'inondation ne sont pas à exclure. L'Oued Saïda,

présente bien l'état d'équilibre du bassin, offrant un

potentiel érosif moyen à faible.

Figure 4 : Model numérique du terrain

du bassin versant de Saïda.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

13

3.4. La pente

Indice de pente du bassin versant est établi à

partir de la formule suivante :

??h . ?? . 100

|

P % =

Où : Lh : longueur des courbes de niveau. d :

dénivelée.

S : surface du bassin versant.

|

|

|

??

|

La pente du bassin en pourcentage est de 9.5% environ, elle

permet un faible ruissellement des eaux pluviales donc une infiltration

importante dans les terrains perméables, alors un contact direct avec la

nappe et dans le cas de présence d'un polluant (rejets industriels,

décharges...) il provoque une contamination rapide et directe.

On peut aussi calculer la pente moyenne de l'Oued d'après

la formule suivante :

|

I =

|

?????????????? - ????????

X 1000

??????????

|

Où : Hsource : altitude de la source. Hemb : altitude de

l'embouchure. LOued : longueur de l'Oued.

La pente de l'Oued étant très faible 1%; elle

permet au cours des périodes des averses le transport de matières

polluantes de l'amont à l'aval ainsi que leur infiltration au passage

sur les terrains perméables.

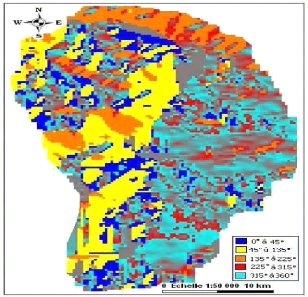

La carte des aspects ci-dessous montre l'orientation des

pentes par rapport au Nord et leur degré de pente dans le bassin versant

considéré.

3.4.1. Carte des aspects

La carte des aspects (Figure 5), donne une orientation du

relief (pente) par rapport au Nord et conduit à évaluer

l'influence de l'orientation de la pente sur le comportement hydrologique du

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

14

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

bassin. Elle montre les orientations de la pente en

degrés par rapport au Nord pour le cas du bassin

étudié.

Figure 5 : Carte des aspects du bassin versant

de l'Oued Saïda (Yeles, 2014).

4. Conclusion

D'après l'étude des caractères

morpho-métriques et le calcul des paramètres hydrographiques du

bassin versant de Saïda, nous avons réuni au tableau ci-dessous

(tableau 2) l'ensemble des résultats obtenus.

Il s'avère que le bassin versant est bien drainé

selon les valeurs de la densité de drainage et la fréquence des

cours d'eau, et que le réseau hydrographique est bien organisé

d'après le rapport de confluence. La faible valeur du coefficient de

torrentialité indique que les précipitations sont faibles et

irrégulières où encore une perméabilité

importante des formations géologiques centrées à

l'échelle du bassin versant.

Enfin, le temps de concentration se constate assez important

en raison de la forme et du relief qui caractérisent le bassin.

15

|

Caractéristiques

|

Paramètres

|

Symbole

|

Unités

|

Valeurs

|

|

La densité de drainage.

|

Dd

|

Km/km2

|

2.29

|

|

Le rapport de confluence.

|

Rc

|

-

|

2.19

|

|

Réseau

|

|

|

|

|

|

hydrographique

|

Rapport de longueurs.

|

RL

|

-

|

1.47

|

|

Fréquence des cours d'eau.

|

Fs

|

-

|

0,59

|

|

Coefficient de torrentialité.

|

Ct

|

-

|

1.62

|

|

Temps de concentration.

|

Tc

|

Heure

|

7h.28min

|

|

Surface

|

A

|

Km2

|

522.8

|

|

Morphologie du

|

Périmètre

|

P

|

Km

|

151

|

|

bassin versant

|

Coefficient de Gravelius

|

KG

|

-

|

1.61

|

|

Altitude maximale

|

HMax

|

m

|

1150

|

|

Altitude minimale

|

HMin

|

m

|

520

|

|

Relief

|

Altitude moyenne

|

HMoy

|

m

|

850

|

|

Pente du bassin versant

|

P

|

%

|

9.5

|

|

Pente de Oued

|

I

|

%

|

1

|

Tableau 2 : Résultats des

paramètres hydrographiques et morpho-métriques du bassin

étudié. 5. Cadre géologique

La région de Saïda appartient à la zone la

plus externe de la chaine alpine Nord MAGHERÉBINE, C'est une zone

monotone peu déformée appartenant à la Meseta Oranaise,

elle est constituée de deux grands domaines structuraux :

1) Un socle autochtone d'âge Hercynien qui affleure dans

la région de Tiffrit.

2) Une couverture formée par des formations du Trias

jusqu'au Quaternaire actuel, cet ensemble forme les monts de Daïa.

La connaissance de la géologie d'un bassin versant est

très importante pour savoir leur influence sur l'écoulement de

l'eau souterraine et sur le ruissellement de surface.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

16

6. Étude Litho-stratigraphique

Elle est basée surtout sur les travaux effectués

par AUCLAIR D. et BIECHLER J (1965), l'étude est réalisée

par des sondages ainsi que les observations et l'étude sur les

formations affleurantes.

A. Primaire

1. Socle calédonien

Il est composé par des roches fortement

métamorphisées

2. Socle hercynien

Il est constitué par un complexe de roches faiblement

métamorphisées représentées par des grés,

schistes argileux et de schistes calcareux, ce complexe de roches a

été aussi en évidence par les sondages effectués

sur la région étudiée.

|