B. Mésozoïque

1. Trias (t)

Il est composé surtout d'argiles gréseuses

à gypse et des produits volcaniques représentés par des

pyroclastiques, des basaltes et des tufs basaltiques.

2. Jurassique (I-j)

Les dépôts du Jurassique occupent une grande

surface et sont représentés par les roches carbonatées du

Jurassique moyen et les roches argilo-carbonatées terrigènes du

Jurassique supérieur.

2.1. Jurassique inférieur (Lias I)

Les dépôts du lias sont représentés

par des calcaires peu dolomitiques, des brèches calcaires, des dolomies

et des marnes, l'affleurement observé dans la région de

Khalfaallah.

2.2. Jurassique moyen (dogger j1-4)

Il affleure dans la partie orientale de la région

d'étude, où il couvre des superficies considérables,

certains affleurements s'observent au sein des blocs tectoniques de Zeboudj.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

17

2.2.1. Bajocien (j2)

La coupe la plus complète de cette assise s'observe sur

la rive droite de l'Oued Saïda, les parties moyennes et supérieures

de l'assise sont représentées de bas en haut :

- Dolomies compactes grisâtres à rosâtres

à grains fins et à nids de calcite (14m).

- Dolomies compactes grisâtres à grains fins et

à nids de calcite (22m).

- Dolomies massives grisâtres à grains moyens

(10m).

- Dolomies compactes grisâtres à grains fins

stratifiées avec un passage de calcaires (30m).

- Dolomies à grains grossiers à moyens et

à nid de calcite avec des passages de calcaires et parfois d'argiles

(40m).

2.2.2. Bathonien (j3)

Il s'observe seulement le long de la bordure orientale de la

partie Sud, la partie basale (seule visible) est représentée par

des calcaires blancs aves des passages dolomitiques grisâtres à

grains fins, l'épaisseur visible de ces dépôts est de 30m

environ.

2.2.3. Callovien-oxfordien (j4-j5)

Les dépôts de cet âge sont largement

développés dans la partie orientale de la région

étudiée en particulier dans les bassins des Oueds de Saïda

et Tabouda et aux environs de la ville de Saïda où ils sont

représentés par les roches argilo gréseuses à

passages carbonatées. Les coupes réalisées aux environs de

Saïda où affleurent les parties sommitales et moyennes de

l'ensemble montrent de bas en haut :

- Alternance de grés calcaires gris et fins, de calcaires

et de marnes rougeâtres (20 m). - Argiles-calcareux verdâtres

à passages de grés-calcareux grisâtres (17m)

- Grés-calcareux compacts brunâtres à

grains fins à moyens ferrugineux et à débris de

végétaux (30m).

- Grés quartzeux grisâtres (10m).

- Grés-calcareux compacts verdâtres à grains

moyens à passages de grés quartzeux (10m).

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

18

- Grés-calcareux fins de couleur brunâtre à

passages de marnes et calcaires (13.5m).

La partie basale du Callovo-oxfordien est

représentée d'une maniéré complète sur les

affleurements des monts de Mouna et Ferkoute de bas en haut :

- Argiles bleues vertes foncé à passage de

grés-calcareux à grains moyens (30m).

- Alternance d'argiles bleues à vertes foncées,

grés-calcareux finement lités compacts et marnes (70m).

- Grés-calcareux à quartz grisâtres à

grains moyens ferrugineux (10m). 2.3. Jurassique supérieur (Malm

j5-7)

Il occupe la plus grande partie du territoire, il est

représenté par :

- formation argileuses terrigènes avec une proportion de

matières carbonatées du callovien-oxfordien.

- formation carbonatées terrigènes de l'oxfordien

supérieur kimméridgien inférieur. - formation

carbonatées du kimméridgien moyen et supérieur et du

portlandien. 2.3.1. Oxfordien inférieur (j5a)

Il affleure sur les versants et aux sommets des monts d'El Hadj

Abdelkrim, Ahmed Ez Zeggai Aiat, les dépôts de L'Oxfordien

inférieur composent ici de nombreux escarpements rocheux, on peut

établir la coupe suivante de bas en haut :

- Grés calcaires grisâtres à grains fins avec

des passages dans la partie basale d'argilites faiblement calcareuses de 100m

d'épaisseur.

- Grés quartzeux grisâtres meubles peu consolides

sur 40m d'épaisseur.

- Dolomies de couleur gris foncé à grains moyens et

calcaires grisâtres à grains fins à très fins avec

des passages minces et de rares marnes et argiles calcaires sur 70m

d'épaisseur.

- Grés quartzeux à grains fins peu

consolidés à une épaisseur de 10m.

- Dolomies gréseuses à grains fins et grés

à ciment calcaro-dolomitique.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

19

Dans la partie sommitale on observe des passages de calcaires

et d'argilites ferrugineuses sur 70m d'épaisseur.

L'épaisseur totale de cette formation est de 290m environ.

2.3.2. Oxfordien supérieur (j5c)

Ces dépôts sont affleurés dans les bassins

des Oueds de Berbour, ils sont représentés par une assise

terrigène monotone à prédominance de grés qui

constituent environ 90% des roches de l'ensemble, quelques coupes de

l'Oxfordien supérieur ont été étudiées dans

la partie Sud-Ouest du territoire observé où cet étage est

représenté essentiellement par des grés quartzeux peu

consolidés. L'épaisseur atteint 550 m environ, AUCLAIR D. et

BIEHLER J. décrivent le macrofaune qui est constituée de

gastéropodes, échinodermes, lamellibranches et polypiers, la

microfaune et la microflore se compose d'algues et de foraminifères.

2.3.3. Kimméridgien (j6)

Il est très répandu au Nord-Ouest du territoire,

il affleure sous forme d'escarpement rocheux sur les versants des monts de

Daïa il est représenté de bas en haut par :

- Dolomies et dolomies gréseuses massives à grains

fins à 40m d'épaisseur. - Dolomies gréseuses

verdâtres à grains moyens sur une épaisseur de 10m. -

Dolomies gréseuses massives jaunâtres à grains fins sur 40m

d'épaisseur. - Dolomies gréseuses grisâtres à grains

fins sur une épaisseur de 20m.

La coupe est constituée de dolomies contenant une

proportion notable des grés dans sa partie supérieure, seulement

dans la région des Djebel El Outid et Bel Louza ; on observe parmi les

dolomies des passages rares de calcaires et de grés quartzeux mal

consolidés. AUCLAIR D. et BIEHLER J. individualisent sur les surfaces

voisines une assise analogue qu'ils décrivent comme formation de

Dolomies de Tlemcen contenant la faune de kimméridgienne.

2.3.4. Portlandien (j7c-n1a)

C'est un monotone de roches essentiellement carbonatées,

représenté par des calcaires grisâtres

Verdâtres, rarement des marnes grisâtres avec des

passages de calcaires argileux et de calcaires oolithiques l'épaisseur

est de 90m.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

20

3. Crétacé (c-n)

Les dépôts du Crétacé sont peu

développés sur la région étudiée, ils sont

étirés sous forme d'une bande étroite le long de la limite

occidentale.

3.1. Crétacé inférieur

(n)

3.1.1. Valanginien (n2)

Il représente des affleurements restreints sur la rive

gauche de l'Oued Berbour au Nord-Ouest de la région

étudiée, il est composé de marnes verdâtres ou

jaunâtres avec des passages de calcaires biogènes, parfois

graveleux ou oolithiques. L'épaisseur de la formation est de 25m.

3.1.2. Hauterivien (n3)

Il affleure le long de la bordure occidentale de la partie

Nord de la région étudiée, la partie inférieure est

représentée par les marnes verdâtres, des grés

quartzeux peu consolidés, des dolomies et des calcaires gréseux.

La partie supérieure est constituée par des dolomies

gréseuses grisâtres à grains fins avec des passages de

grés et rarement de marnes. L'épaisseur de cette formation varie

entre 10 à 100m (du Nord au Sud).

Le macrofaune est représenté par des

Lamellibranches et des Bryozoaires.

3.1.3. Barrémien (n4)

Il affleure le long de la bordure occidentale de la partie

Nord et dans la partie Sud-Ouest, il est caractérisé par des

grés roses ou blancs à grains fins à moyens, des

grés quartzeux mal consolidés typiques pour la partie

inférieure de Barrémien.

La partie supérieure est représentée par

des grés quartzeux de couleur grisâtre souvent

rouge-brunâtre à grains fins à moyens mal

consolidés, avec un passage de dolomies gréseuses, de calcaires

grisâtres et d'argiles verdâtres. L'épaisseur de cette

formation est de 450m environ

3.1.4. Aptien (n5)

La coupe la plus complète se trouve à Djebel Oum

Graf, elle est constituée par un ensemble des dolomies grisâtres

sur 18m d'épaisseur, un ensemble des marnes dolomitiques jaunâtres

à grisâtres finement litées avec un passage des marnes et

des calcaires dolomitiques, l'épaisseur de cette

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

21

formation est de 85m environ. Et un autre ensemble de

calcaires massifs grisâtres de 30 m d'épaisseur.

Pour la faune, AUCLAIR D. et BIEHLER J. ont

déterminé des microfaunes, des foraminifères et des

ostracodes. Les macrofaunes sont caractérisés par des Huitres,

des gastéropodes, des crinoïdes et des échinodermes.

3.1.5. Albien (n6)

Il est observé dans la partie Sud-Ouest, il est

représenté par des grés de couleur rose mal

consolidés et rarement des argiles-gréseuses verdâtres

à rougeâtres sur une épaisseur de 24m environ. Cette

formation est attribuée à l'Albien à cause de l'absence de

la faune.

3.2. Crétacé supérieur (c) 3.2.1.

Cénomanien (c1)

Cet affleurement montre que la partie inférieure de la

formation prés de Djebel Aoun, il est caractérisé par des

marnes de couleur jaunâtre ou verdâtre avec des passages

dolomitiques grisâtres sur une épaisseur de 15m.

C. Cénozoïque

Il comporte des dépôts continentaux du

Plio-quaternaire supérieur et du Quaternaire supérieur actuel

1. Plio-quaternaire (Pc-Q3)

Ils sont représentés essentiellement par des

conglomérats ferrugineux grossièrement détritiques, le

ciment calcaire ou dolomitique soude les débris arrondis de taille

variable, on observe des grés carbonates, des tufs calcaires et des

passages minces de calcaire grisâtre. L'épaisseur maximale de ces

dépôts est de 20m

2. Quaternaire supérieur (Q3-Q4)

Il est répandu sur les vallées des Oueds de

Saïda et de Berbour, sur les rives on observe des terrasses alluviales et

des petits affleurements de conglomérats, calcaires et grés

carbonates.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

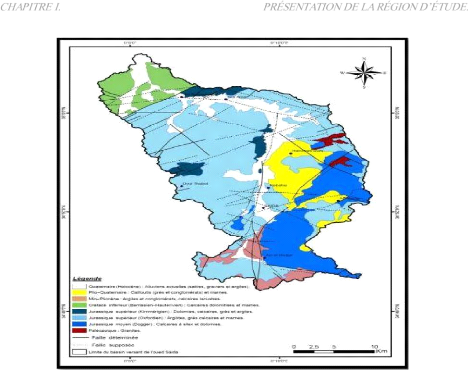

Figure 6 : Carte Géologique du bassin

versant de Saïda.

(D'après la carte géologique de l'Algérie

au 1/200 000 établie par l'ANRH, 2008).

Figure 7 : Coupe géologique.

22

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

Figure 8 : Colonne litho-stratigraphique

synthétique.

23

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

24

7. Tectonique

La ville de Saïda se trouve entourée d'un ensemble

de reliefs élevés dont l'altitude dépasse 1000m. Les monts

de Saïda forment un grand anticlinal de direction SW-NE reliant les monts

de Daïa aux monts de Frenda, Ce grand anticlinal est

caractérisé par des formations dures telles que les Dolomies et

calcaires du Bajo-Bathonien ce qui favorise une tectonique cassante due

généralement à des mouvements compressifs, avec une faille

sub-verticale bien visible au niveau de l'Oued Saïda, le pendage des

formations est globalement faible vers l'Ouest.

Cette tectonique assez développée accentue le

taux d'infiltration des eaux souterraines qui vont suivre ce réseau de

cassures. Par ailleurs, le système de fracturation très

développé est en grande partie à l'origine du

développement du karst caractérisant la zone de Saïda. (A.

BENCHERKI, 2008). Les deux cartes ci-dessous (Figure 9 et 10) sont

réalisées par la S.ET.HY.OR. (1982) (Société des

Études Hydrauliques d'Oran) représentent les microfissures

(failles) et les microfissures (fissurations).

7.1. Macro-fissuration

Cette carte a été obtenue en reportent

systématiquement toutes les failles et diaclases observées dans

plusieurs secteurs dans le bassin, on peut distinguer 3 grandes familles de

failles orientées à (N50 - N70), (N130 - N150) et N130. On

constate aussi que les directions d'écoulement sont subparallèles

aux directions de fracturations, donc il y a une relation entre la tectonique

et le sens d'écoulements.

7.2. Microfissuration

Les mesures ont été effectuées sur des

bancs d'essai des affleurements Karstiques dans le bassin étudié,

les directions majeures sont orientées (N50 - N70) ET (N130 - N150),

l'écoulement suit les directions de la microfissuration ainsi que

l'infiltration importante à partir de ces fissures.

7.3. Conclusion

Selon les cartes, l'ensemble des fractures (macro et

microfissures) sont subparallèles sauf dans le Sud du bassin où

elles sont perpendiculaires.

Le réseau de microfissures et macro-fissures suit

l'organisation générale du chevelu hydrographique du bassin de

Saïda ce qui confirme son adaptation au contexte géo-structural.

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

25

Figure 9 : Carte de microfissurations

(Direction de l'hydraulique Saïda).

CHAPITRE I. PRÉSENTATION DE LA RÉGION

D'ÉTUDE.

26

Figure 10 : Carte de macro-fissurations

(Direction de l'hydraulique Saïda).

CHAPITRE II. MODÉLISATIONS D'ALÉAS.

27

|