3. Les principes systémiques de la voie de la

décroissance

Une fois ce <<risque >> potentiel de

dérives identifié, quels sont les grands axes retenus pour la

définition d'une société de décroissance ? Nous en

proposons quelques uns issus des divers travaux sur la question, et notamment

des <<8 R >>134 développés par Serge

LATOUCHE, qui constituent ce qu'il appelle <<le cercle vertueux de la

décroissance È.

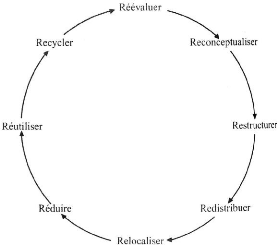

Figure 4 : Les << 8 R >> du cercle vertueux de la

décroissance, d'après Serge LATOUCHE, 2006

1 3 3 Qui désigne la mise en place de systèmes

politiques autoritaires afin de protéger l'environnement et/ou les

ressources. 134 Le pari de la décroissance, op. cit., p 156

a. Reevaluer

La reevaluation consiste à decoloniser notre imaginaire

et nos schemas axiologiques « systemiques » - au sens des valeurs

imposees par le systeme (LATOUCHE, 2006). Il est largement admis que les

valeurs fondamentales de la decroissance sont assimilables à l'Humanisme

et aux Lumieres, et qu'en ce sens la decroissance constituerait « une

critique moderne de la modernité

» (ibid). Notons neanmoins quelques

modifications axiologiques souhaitables - et probableme nt

necessaires, telles que substituer :

· la cooperation à la competition

· la qualite à la quantite

· l'autonomie à l'heteronomie

· l'equilibre dynamique à la domination de la

nature

· la vie sociale à la consommation ou le relationnel

sur le materiel

· la convivialite à la competitivite

· le plaisir du loisir à l'obsession du travail

· le raisonnable au rationnel

· le local ou le regional au global

· le bien commun à la

vénalisation

b. Reconceptualiser

« Le changement des valeurs implique un autre regard

sur le monde et donc une autre façon d'appréhender la

réalité » (ibid). Sont notamment souhaitees les

redefinitions :

· de la richesse et de la pauvrete

· de l'abondance et de la rarete

· de l'idee de progres

c. Restructurer

Il s'agirait d'adapter l'appareil productif et les rapports

sociaux et à l'espace en fonction du changement de paradigme. Cela

consisterait notamment à tendre vers :

· des modes de gestion de l'entreprise issues de l'economie

sociale, solidaire et cooperative .

· un management environnemental fonde sur

l'ecologie industrielle135 et la « durabilité

» des produits

· une reduction de la taille des

entreprises136 vers des logiques locales et/ou regionales et une

« déconcentration des activités »

(CHARBONNEAU, 2010), peut-titre basee sur des Systemes Productifs Locaux

(PECQUEUR, 2000)

1 3 5 Ou « economie circulaire »,

c'est-à-dire articulee autour du recyclage. 136 Notamment et

surtout des plus grandes.

137 138 139

· une agriculture paysanne et/ou

agroécologique (RHABI) et/ou biologique .

· une substitution de l'industrie automobile et

aéronautique par des activités de recherche et de

développement de technologies liées à la mobilité

douce et à l'éco-efficience.

d. Redistribuer

La redistribution des richesses, des ressources, de

l'empreinte écologique et du travail entre les individus et les

territoires est une très forte préconisation de la

décroissance. Celle-ci relève largement des politiques de

redistribution, mais on peut voir également que la restructuration

entraine de facto une redistribution. Par exemple, le passage à une

agriculture paysanne, outre qu'elle permet une très forte

réduction de l'empreinte écologique au Nord140 et

à la faveur du Sud, redistribuerait le travail et le capital de

l'industrie pétro-chimique vers l'agriculture, en augmentant

considérablement le nombre d'emplois agricoles. Dans cette dynamique, il

s'agirait probablement, à un moment ou la France - à peu

près dans la moyenne européenne - dépasse le seuil des 80%

d'urbains, de redistribuer la population sur le territoire à la faveur

des espaces ruraux, plutôt que de <<s'entasser dans les villes

>>, selon la formule d'Elisée RECLUS141 .

e. Relocaliser et reterritorialiser

Le mouvement de relocalisation s'imposerait d'abord à

l'économie, au sens oü l'enjeu de produire et consommer localement

- et si possible avec des capitaux locaux142 - tout ce qui peut

l'être est primordial. Les <<circuits courts >>, qui

tendent à se développer dans le domaine agricole - via les AMAP

notamment, devraient être généralisés et

s'étendre à d'autres. Mais pour << relocaliser la

vie>> (LATOUCHE, 2007), il faut également

relocaliser la culture, les services et surtout inventer une véritable

<<démocratie écologique locale>> (ibid.).

L'objectif est ainsi de permettre un investissement <<

multidimensionnel >>143 du territoire comme lieu

d'épanouissement individuel et collectif, avec comme concept clés

la qualité, la coopération, la soutenabilité et

la convivialité.

1 3 7 Voir l'article <<Pour une agriculture paysanne

È, Groupe du Chêne, Entropia n°7, septembre

2009

138 Voir aussi A. WEZEL et al, 2009, <<Agroecology as a

science, a movement or a practice. A review >>, Agronomy for

Sustainable Development, Disponible en ligne.

139 Marc DUFUMIER rappelle qu'une étude de la FAO a

démontré qu'il était possible de nourrir l'ensemble de la

planète gr%oce à l'agriculture biologique. Voir Rapport de la

Conférence Internationale sur l'Agriculture Biologique et la

Sécurité Alimentaire, FAO, Rome, mai 2007

140 Voir les travaux sur la <<dette

écologique>> des pays du Nord à l'égard des pays du

Sud du fait du <<pillage des ressources et de l'externalisation massive

de déchets toxiques >>. Voir en particulier ATTAC, <<

Pauvreté et Inégalité, ces créatures du

néolibéralisme È, Milles et une nuits, Paris, 2006,

p.44

141 Du sentiment de la Nature dans les sociétés

modernes , 1866, 9p.

142 Il existe sur ce point beaucoup de débats et

d'expérimentation autour des monnaies locales et ou fondantes, et bien

sur les Systlmes d'Echanges Locaux (SEL) et les Association pour

le Maintien d'une Agriculture Paysanne (AMAP). Voir respectivement sur ce

point Mundler, 2006 et Bernard LIETAER, 2005, Des monnaies pour les

communautés et les régions biogéographiques : un outil

décisif pour la redynamisation régionale au XXIe siècle,

extrait de BLANC J., dir (2006) Exclusion et liens financiers :

Monnaies sociales, Rapport 2005-2006, Paris: Économica, 547 p.

143 Nous empruntons par métaphore ce terme à Ivan

ILLICH, qui oppose l'homme multidimensionnel à l'homo-oeconomicus

et l'animal laborans.

Cet epanouissement local, dans un environnement naturel et

social « dbmarchandisé » et libere de l'obsession du

temps gagne, pourrait permettre, sur les bases de la simplicite volontaire,

Ç dÕhabiter en poète »144 le

territoire. Les savoir-faire Ç du passé »,

revisites sur une base moderne, pourraient etre rehabilites, non pas comme

element du folklore touristique, mais en ce que les pratiques anterieures

à l'energie fossile bon marche etaient necessairement sobres. Dans un

prolongement humaniste et poetique vers le « re-enchantement du

local », le rTMle favorable de la nature doit être valorise

à travers sa presence, jardinee ou sauvage, dans les espaces du

quotidien et dans les paysages naturels et culturels de l'arriere plan. Ces

derniers se devraient ainsi d'etre preserves de l'agression publicitaire et des

infrastructures superflues, resultant des desirs que celle-ci aura pu

engendrer.

En complementarite à l'utopie, les aspects concrets des

problematiques de gestion concertee des espaces, qu'ils soient agricoles,

naturels, ruraux ou urbains, constitueraient, par la participation citoyenne,

des experiences favorisant l'ouverture sur les problematiques cosmopolitiques

(CHARTIER&RODARY, 2008) globales. Cette gestion operee sur la base de la

notion de reliance, developpee par Olivier TURQUIN145 et

definie comme « le partage des solitudes acceptées et

l'échange des différences respectees »146,

contribuerait à « lÕharmonie sociale » et

à la qualite democratique locale. Mais, cet enracinement local

multidimensionnel doit s'accorder avec une organisation de l'espace invitant au

voyage et à l'itinerance, sur la base d'une « mobility douce

» et peut-etre de systemes d'accueil d'itinerants « chez

lÕhabitant », sur le principe des Ç banques du

temps ».

f. Reduire

Outre la reduction des inegalites et la reduction de

l'empreinte ecologique - notamment le recours aux energies

fossiles147, la reduction du temps de travail et, par là

meme, du chTMmage, constitue un point central du projet de la decroissance. La

reduction de l'amenagement, de l'artificialisation et de la marchandisation

s'imposerait egalement et en coherence avec l'equation professee par Ernst

BLOCH « Temps Libre = Espaces Libres »148.

Est egalement preconisee la reduction des mobilites, notamment

celles des marchandises, mais aussi de la Çjunk mobility »

(BOURDEAU & BERTHELOT, 2008), largement liee au tourisme de masse

international. Cette reduction de la mobilite passe d'abord par la reduction de

l'emprise de la voiture sur l'espace ainsi qu'en matiere d'amenagement du

territoire. Il s'agit par exemple de generaliser les liaisons douces -

reservees à un usage non motorise, de renoncer à tout nouvel

amenagement autoroutier ou routier d'importance, et a contrario de rehabiliter

et remettre en service un certain nombre d'infrastructures

ferroviaires149 . En France, les 80% de la population residants

aujourd'hui en

1 44 Selon l'expression de Jean Claude BESSON-GIRARD,

« Habiter en poete », Entropia n°8, Territoires de la

decroissance, printemps 2010

1 45 Le meme Olivier TURQUIN developpe les concepts de

« bergestionnaire » et « dÕagrinature

», interessants en ce qu'ils deconstruisent les discours et renouvellent

les imaginaires.

146 TURQUIN O. (dir.), 2000, Gestion

concertée dans les espaces ruraux. Guide repère , CEDAG,

Ministere de l'Agriculture et de la Peche (Direction de l'Espace Rural et de la

Forêt), Paris,

147 Qui a comme prealable la construction d'une

societe de « l'apres-petrole ».

148 Cite par Philippe BOURDEAU

149 « On sait qu'un vehicule se deplacant sur des rails

consomme 3 à 5 fois moins d'energie que sur une route. Le cout

de

maintenance et d'entretien est par ailleurs beaucoup plus faible que le

reseau routier à usage equivalent, ce qui signifie que Ç

le

espace urbain n'auraient aucune difficulté à se

déprendre de cette emprise de l'automobile dans la perspective d'une

restructuration des réseaux de mobilité et de l'urbanisme, dans

le but de réduire radicalement la distance domicile-travail.

Sur un autre registre, la réduction des

risques150, notamment sanitaires et liés à un

environnement dégradé151, s'accompagnerait d'une

réduction de l'emprise des biotechnologies et du recours

systématique à la technique pour résoudre les

problèmes sociaux ou environnementaux152.

Ainsi ce <<programme>> des <<8 R

>>153, qui n'a pas vocation à servir de cahier des

charges, permet plutôt de mobiliser la pensée de la

décroissance comme une <<matrice autorisant un foisonnement

d'alternatives>> (LATOUCHE, 2006).

Des traductions opérationnelles de ces

<<principes >> se retrouve dans le cas des AMAP, des SEL

154 , des créatifs culturels, de certains

écovillages ou éco-hameaux155 ou

à bien des égards à l'approche de <<

l'écorégionalité>> d'Emmanuel BAILLY. Ces

initiatives restent pourtant très marginales.

|