3.2.2. Logiques et stratégies d'acteurs

nationaux

L'objectif de cette sous section, c'est de mettre en

lumière et d'analyser les logiques des acteurs nationaux, externes et

internes a la Gécamines qui interviennent dans la gestion de cette rente

minière ou dans la gestion et l'exploitation de cette industrie

minière.

1. La gestion étatique de la rente minière de

1'U.M.H.K./ Gécamines

Au budget de l'Etat congolais, l'industrie cuprifère a

notablement contribué (66 % en 1970) et a fourni aux pouvoirs publics un

excédent utilisable pour le 2inancement de développement. Si nous

prenons comme cadre de référence la période

antérieure a la nationalisation de l'U.M.H.K., nous relevons le fait que

dès l'origine, l'Etat colonial s'était réservé la

moitié des béné2ices sur la base de sa contribution au

capital de l'U.M.H.K. 123L'importance des 2lux monétaires de

l'industrie du cuivre que l'Etat colonial gérait sous formes

d'impôts, de taxes et de redevances peut se lire a travers le tableau

ci-après :

Tableau n° 7: UTILISATION DES RECETTES DE L'U.M.H.K.

(Recettes des années 1945 a 1952)

|

Répartition des recette

(en milliards de 2rancs belges

|

Parts relatives aux

recettes totales

(en %)

|

|

Chiffre d'a22aires

|

45

|

100

|

|

Frais de production

|

20

|

44

|

|

Impôts et redevances

|

10

|

23

|

|

Dividendes nets

|

6

|

13

|

|

Dépenses de premierétablissement

|

7

|

16

|

|

Participations et accroissement d'avoirs en Banque

|

2

|

4

|

Sources: NYEMIBO Shabani, op. cit.,p. 141.

Le tableau 7 témoigne de l'importance des 2lux

monétaires que l'Etat colonial tirait de l'industrie du cuivre durant la

période considérée, soit 23 % des recettes totales

représentant les impôts et dividendes. ~l s'avère aussi,

comme nous l'avons montré au chapitre 2, que l'Etat colonial

était actionnaire de l'U.M.H.K. Par conséquent, il faut aussi

considérer, outre les impôts, les dividendes percus en

rémunération des concessions comme signalé en note.

D'après l'analyse de Nyembo S., l'Etat colonial

occupait une place prépondérante parmi les différents

actionnaires. C'est ainsi que la part du bénéfice qui lui

revenait dépassait largement la moitié des dividendes que la

société exploitante répartissait entre ses actionnaires

privés. Dès lors, si le surplus économique

distribué a ces derniers était régulièrement

important, la part de l'Etat était de loin la plus

élevée124.

Dès lors, l'injection des revenus procurés par

l'exportation minière tant a l'intérieur de l'économie

nationale que dans l'entreprise exploitante, retient notre attention dans le

cadre de cette étude. Par rapport au tableau n° 7, les 44 % des

frais de production comprenaient les dépenses afférentes a

l'entretien du matériel, aux investissements sociaux tels les logements,

l'éducation, la santé, etc., le paiement des fournisseurs et

entrepreneurs locaux ainsi que la rémunération du personnel.

Nonobstant le fait qu'une partie des revenus et dividendes est

transférée a l'étranger, remarquons que méme avant

la nationalisation de l'U.M.H.K., les flux monétaires diffusés

dans les circuits intérieurs ne sont pas négligeables. Entre 1932

et 1946 par exemple, les flux monétaires que l'U.M.H.K. avait

diffusés dans les circuits intérieurs sous la forme d'achat des

biens et services locaux avaient augmenté de plus de douze fois, passant

de 21 millions a 263 millions de francs congolais de

l'époque125. De méme, sur les 19.350 millions de

francs belges de recettes totales de l'U.M.H.K. dans les années 1951-52,

la rémunération du capital travail représentait 2.193

millions (soit 11,3 %) contre 5.202 millions (26,8 %) des impôts, taxes

et dividendes des actions émises en rémunération des

concessions et la redevance au Comité Spécial du Katanga.

Fort de ces paramètres, Nyembo S. est arrivé

dans ses analyses a considérer en son temps que la nationalisation des

avoirs de l'U.M.H.K. aurait dü permettre au Trésor public

d'augmenter considérablement le surplus économique qu'il retire

de l'exploitation des mines du Katanga. C'est ce qui l'a conduit a conclure que

l'industrie cuprifère congolaise constitue un pole de

développement en considérant le role prépondérant

de ses apports en tant que facteurs d'intégration économique et

de transformation des structures. Ses analyses, c'était sans compter

avec la gestion publique de la Gécamines de ces deux dernières

décennies.

Au lendemain des indépendances, note L. Wells,

l'industrie minière a été tributaire du sentiment de rejet

envers l'ancienne métropole a la fin de la colonisation. Si certaines

des sociétés minières nationalisées exploitant le

cuivre ont connu une expansion de longue durée en l'occurrence la

société nationale d'exploitation du cuivre en Indonésie,

reconnaIt-il, par contre

124 Nyembo S. note que l'exercice 1956, qui est l'année

la plus prospère de l'industrie du cuivre a l'époque coloniale, a

permis de distribuer aux actionnaires privés un revenu net de 1.900

millions de francs belges tandis que le Trésor public devait encaisser

une somme d'environ 4.500 millions, soit 2,3 fois la première. Cf.

NYEMIBO S., op. Cit., pp. 141-142.

125 A. CHAPELIER, Elisabethville. Essai de géographie

urbaine, Bruxelles, Académie royale des sciences coloniales, Classe des

sciences naturelles et médicales, Tome VI, fasc. 5, 1957, p. 158,

cité par NYEMIBO S., op. cit., p. 147.

d'autres ont connu des résultats négatifs, a

l'instar des sociétés nationales de la Bolivie et du

Chili126. Ce qui a de plus captivé notre attention dans sa

réflexion, c'est la conclusion a laquelle Wells aboutit: <<Sans

pour autant méconnaltre le role de l 'Etat, propriétaire des

ressources naturelles, il est reconnu a l 'unanimité que l 'industrie

minière est une activité compétitive et non

un monopole naturel >>127.

Le cas d'espèce de la Gécamines est illustratif

de la caractéristique des sociétés minières,

nationalisées, jouissant d'un monopole naturel et dans laquelle l'Etat

s'est assuré le plus grand contrôle. Depuis les lendemains de

l'indépendance en effet, les stratégies de l'Etat congolais

consistaient en une politique systématique de participation dans

l'économie, nous l'avons vu. La gestion publique de la Gécamines

qui va suivre la nationalisation de l'U.M.H.K. présente une

spécificité qui ne pouvait qu'entraIner une faillite de

l'entreprise. Elle ne pouvait pas s'en sortir autrement dans la mesure oü

elle a été incorporée dans un système de gestion,

caractéristique de ce que l'on a nommé "le mal zairois". Pour

expliquer le mécanisme du système de gestion publique congolaise,

J. -M. Wautelet note que "la grande partie de la spécificité du

système zaIrois réside dans une articulation particulière

entre le pouvoir présidentiel, le parti unique, l'élite

politique, le monde des affaires et le capital étranger, rythmée

par les grands mouvements de la conjoncture économique

extérieure."128 Pouvons-nous dès lors comprendre

comment une entreprise minière, connaissant une tendance

séculaire a la baisse et appelée a être compétitive,

pouvait-elle évoluer dans un tel système clientéliste?

Le tableau n° 8 qui suit permet de montrer

l'évolution de la capacité d'intervention de 'Etat congolais

avant et après la nationalisation de l'U.M.H.K

Tableau n° 8: CAPACITE FINANCIERE D'INTERVENTION DE L'ETAT

CONGOLAIS A DIFFERENTES EPOQUES DE L'HISTOIRE ECONOMIQUE DU PAYS (1)

|

1958/1959

|

1973/1974

|

1988/1989

|

1996et 1998

|

|

moyenne annuelle (en millions de dollars de 2000)

|

|

Recettes publiques a partir des ressources propres

|

1.200

|

2.050

|

1.200

|

330

|

|

Contribution de la Gécamines en %

|

20

|

50,2

|

39,5

|

0

|

|

Total de ressources publiques non- remboursables(2

|

1.230

|

2.380

|

1.500

|

non

disponibles

|

|

Dépenses publiques courantes

|

1.5 10

|

2.390

|

1.360

|

360

|

|

Total des dépenses publiques (3)

|

2.370

|

3.820

|

1.800

|

370

|

|

Recettes publiques propres par habitant en $ US

|

88

|

97

|

34

|

7

|

|

Dépenses publiques courantes par habitant

|

111

|

113

|

42

|

8

|

|

Dépenses publiques totales par habitant

|

174

|

18051

|

|

9

|

(1) Les chiffres présentés dans ce tableau sont

des ordres de grandeurs

(2) Y compris les aides publiques étrangères

sous formes de dons

(3) Comprend outre les dépenses courantes, les

dépenses d'investissement financées par l'Etat et par les aides

publiques extérieures qui ne passent pas directement par les comptes du

Trésor

Source: Tableau 2, annexe 1, Rapport du groupe

d'expertise congolaise de Belgique, op. cit., p. 54.

En effet, depuis la nationalisation de cette entreprise

minière, sa contribution aux recettes publiques a plus que doublé

en proportion a la décennie 1970 pour commencer a infléchir a

partir de la décennie 1980. A la décennie 1990, elle est

méme devenue insignifiante, si pas nulle. Tout aussi intéressant

d'observer c'est le fait que les recettes publiques a partir des ressources

propres ainsi que les dépenses publiques varient dans les mémes

sens et quasi-proportionnellement a l'évolution de la contribution de la

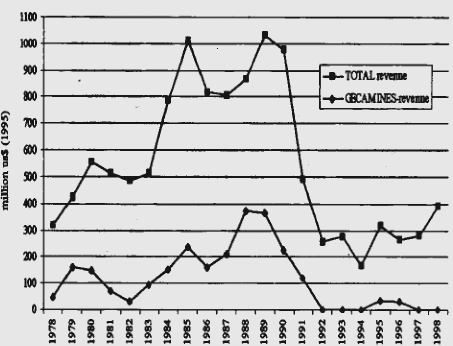

Gécamines dans le budget. La figure 9 ci-dessous qui met en

évidence la part contributive de la Gécamines dans

l'évolution de la capacité financière de l'Etat congolais

depuis la décennie 1970 en donne un bon aperçu.

Figure 9. EVOLUTION DE LA CAPACITE FINANCIERE DU GOUVERNEMENT

ZAIROIS, 1978-1998

Source: Tom De HERDT, "Democracy & The Money

Machine in Zaire", Review of African Political Economy, No. 93/94, Vol. 29,

September/December 2002, p. 448.

La préoccupation intéressante a ce niveau

d'analyse est de chercher établir les usages que l'Etat congolais a

faits de ces revenus miniers de la Gécamines depuis la nationalisation

de l'U.M.H.K.

Des avis de différents analystes129, cette

rente minière n'était pas réorientée dans le

secteur minier comparativement a la période coloniale que nous venons

d'analyser, pour entretenir les actifs, acquérir de nouvelles

technologies et motiver le personnel, et enfin soutenir la croissance. Pour

Nyembo S., les investissements que l'industrie du cuivre du ZaIre a

effectués n'ont pas résolu le problème économique

essentiel du pays130. Pourtant, "c'est a l'Etat

129 Banque Mondiale, "Zaire: Orientations stratégiques

pour la reconstruction économique", Washington,

DC, novembre 1994 ; J-Ph. PEEMANS, Crise de modernisation

etpratiques populaires au Zaire et en

Afrique, op. cit., p. 23; MULUMBA Lukoji, "La Gécamines:

situation présente et perspectives", in

NOTESDE CONJONCTURE, n°24, Kinshasa, aoüt 1995, pp.

19-22.

130 Problème économique essentiel, c'est utiliser

une partie des flux monétaires qu'apporte l'exportation cuprifère

a la création d'entreprises industrielles qui pourront, en fin de

compte, produire un courant de

qu'incombe, en premier chef, cette mission d'investir des

capitaux dans les secteurs non miniers de l'économie nationale qui, au

bout d'un certain temps, devront se substituer au secteur minier en tant que

producteurs et répartiteurs des revenus."131 Pour J. -M.

Wautelet, il faut ajouter a ce qui précède que ces revenus ont

facilité également certaines dépenses somptuaires du

régime Mobutu. Cette rente a été ainsi gaspillée au

détriment de la formation interne du capital, du relèvement de la

productivité moyenne du travail dans l'ensemble de l'économie, et

de la diversification des secteurs d'activité.

|