2. le fonctionnement du secteur agricole sous

économie administrée

Avant à la libéralisation agricole, la politique

de l'Etat dans le secteur des cultures pérennes était d'apporter

un encadrement gratuit aux planteurs. Celui ci concernait toute la

chaîne, de la production à la commercialisation et en passant par

le financement. Le traitement des plantations contre les fléaux des

cultures cacaoyères était donc assuré par l'Etat. En ce

sens, les planteurs bénéficiaient de l'assistance technique des

agents de vulgarisation de la société de développement du

cacao (SODECAO). Le rôle de la SODECAO consistait à offrir des

services en vue de garantir la qualité de la production. La

commercialisation du cacao et du café étaient assurés par

l'office national de commercialisation des produits de base (ONCPB) ; son

rôle consistait à centraliser l'offre camerounaise des produits de

base et de négocier la vente au meilleur prix. Il y avait un

système de fixation national du prix au producteur. Ceux-ci devaient

déposer leurs produits au centre de collecte de la coopérative la

plus proche au niveau départemental. La coopérative

établie faisait partie d'un réseau de coopératives

représentées au niveau national au sein du Centre National des

Entreprises de Coopératives (CENADEC). Le fonctionnement des

coopératives obéissait à une logique administrative.

Depuis 1987, les directeurs de coopératives étaient

désignés par le pouvoir politique et les responsables

étaient des notables cooptés. Le planteur n'était en rien

concerné par ce dispositif. Sous réserve du contrôle de

qualité, la coopérative devait payer au producteur le prix

fixé par l'ONCPB selon un barème de qualité. Les paiements

des coopératives étaient effectués sur fonds d'emprunt

obtenus auprès des banques et garantis par la banque centrale (BEAC).

Les produits ainsi achetés étaient confiés aux

transporteurs privés agréés par zones d'achat par l'ONCPB.

Ceux-ci étaient chargés du transport, du conditionnement et de

l'embarquement depuis le port de Douala des commandes passées à

l'ONCPB par les acheteurs mondiaux. La rémunération des

prestations offertes par les

transporteurs privés était versée par

l'ONCPB. L'ONCPB tirait ses ressources des opérations de stabilisation.

L'écart entre le prix versé au producteur et le prix obtenu sur

le marché mondial constituait la source des financements de la caisse de

stabilisation. L'avantage que représentait ce système consistait

pour les pouvoirs publics à pouvoir dégager à travers

l'ONCPB des ressources nécessaires pour offrir aux planteurs

l'assistance technique et financière requise pour le

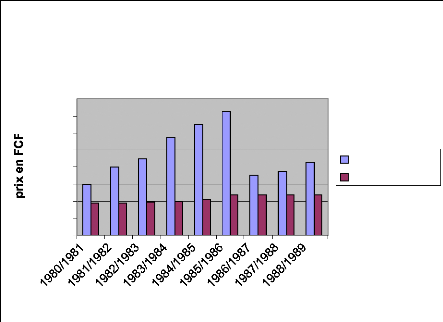

développement de leurs activités. Le tableau suivant fait

ressortir l'évolution du différentiel prélevé par

la caisse de stabilisation au Cameroun en ce qui concerne le cas du

café.

1600

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Différentiel entre cours mondiaux et prix

au

producteur sous le régime de la caisse

de

stabilisation

Années

Cours mondiaux Prix planteur

L'écart était suffisamment grand mais ces

ressources permettaient de garantir le soutien aux planteurs par des

subventions diverses à la production (distribution des insecticides et

pesticides ; financement de l'achat des intrants et accès aux micro

crédits.

Le secteur des cultures vivrières

bénéficiait d'un dispositif spécifique. Celui de la

Mission de développement des cultures vivrières (MIDEVIV). Il

s'agissait d'une société publique dont la mission était

d'assurer les fonctions de commercialisation et d'assistance à la

production des cultures vivrières. La MIDEVIV assurait par ailleurs

l'approvisionnement des planteurs en semences améliorées ; c'est

dans ce cadre qu'en 1980 un plan national semencier élaboré avec

le concours de la FAO a été confié à la MIDEVIV. Ce

projet permettait aux paysans d'avoir accès à moindres

coûts aux semences améliorées. Par ailleurs, le dispositif

de la MIDEVIV permettait

notamment d'assurer le transport des produits vers les zones

urbaines aux fins de commercialisation dans des centres créés. Il

permettait d'éviter le désordre actuel qui a lieu dans le secteur

de la commercialisation des produits vivriers. La MIDEVIV centralisait l'offre

et veillait à la qualité des produits proposés sur le

marché de la consommation. En 1990 dans le cadre de l'ajustement

structurel et à cause de ses coûts le Gouvernement a pris la

décision de dissoudre la MIDEVIV et de libéraliser la production

et la commercialisation des semences vivrières.

|