Nous

contre je : des pronoms pour un système politique

Nous allons analyser les

pronoms personnels en tant que révélateurs de la conception

du pouvoir. Les pronoms personnels se présentent-t-ils comme un outil

commun aux différents Premiers ministres ? Ceux-ci seraient

probablement tentés de différencier leur discours de celui de

leur prédécesseur en le personnalisant à outrance.

À l'inverse, ils pourraient s'inscrire dans le même type de

rapport au destinataire, soit proche (je) soit plus globalisant

(nous). L'étude des pronoms de la première personne va

nous permettre de dresser un parallèle entre leur emploi et le

système politique.

Graphique n°14 :

Fréquences relatives de l'utilisation de la première personne du

singulier et du pluriel par les Premiers ministres.

Le graphique ci-dessus fait

état de l'emploi des pronoms de la première personne en associant

les discours québécois et français. Nous pouvons ainsi

comprendre comment le locuteur se situe dans chaque pays. Le premier constat

à établir relève presque de l'évidence : le

discours d'ouverture au Québec mobilise la première personne du

pluriel alors que la déclaration de politique générale

fait une sur-utilisation de la première personne du singulier.

Le premier lien que nous

effectuons tient au système politique. Au Québec, le Premier

ministre n'est pas un gouvernant solitaire imposant ses vues à tous ses

confrères députés. Dans le système parlementaire,

c'est un parti politique et son idéologie qui sont

plébiscités et non un homme. La gouvernance s'effectue dans le

cadre d'un Cabinet avec une solidarité ministérielle forte, les

membres du Conseil des ministres ne sont pas constitutionnellement

séparés les uns des autres144(*). Nous conviendrons pour l'instant que c'est la

collégialité du pouvoir qui place la première personne du

pluriel à la base du discours.

À l'inverse, le

discours en France est très marqué par la personnalité du

Premier ministre avec une sur-utilisation de la première personne du

singulier. Dans le système politique français, le Premier

ministre n'est pas un membre à part entière du gouvernement mais

il en est son unique moteur. « Dans l'ordre normatif, la

suprématie constitutionnelle du Premier Ministre est écrasante.

Il domine la procédure législative. L'article 21 lui attribue le

pouvoir règlementaire en annonçant qu' « il assure

l'exécution des lois » et « exerce le pouvoir

règlementaire145(*) ». Par ailleurs, il travaille sous la

coupe du Président de la République ; ainsi cette

personnalisation de la gouvernance peut dans certaines circonstances s'analyser

comme un contrepoids face à la domination du chef de

l'État.

Au Québec, c'est Jean

Charest qui utilise le plus la première personne du pluriel. En 2003,

nouvellement élu, il se trouve dans une situation où il doit

légitimer sa position et affirmer son leadership (je veux,

j'aimerais, je cite, j'assume ce nouveau rôle...). Le pronom

personnel je est d'ailleurs renforcé par le suremploi de

moi et me. À l'inverse, en 2001, Bernard Landry doit

maintenir son hégémonie au sein du PQ malgré de fortes

dissensions. C'est lui-même qui a poussé Bouchard à

démissionner par une bataille interne, alors il doit s'imposer en tant

que rassembleur, c'est pourquoi son propos n'est pas très

éloigné des caractéristiques françaises car il

produit une alchimie entre les deux pronoms.

Corinne Gobin146(*) souligne que nous

est un élément intéressant car « cette forme

lexicale joue un rôle essentiel en politique : le nous

rassembleur de l'union ou le nous qui distingue soit des

autres ». La première personne du pluriel est en effet

polyréférentielle : nous les députés

libéraux, nous les députés péquistes,

nous l'Assemblée nationale, nous les

Québécoises, nous les Canadiens, ou encore un

nous de majesté. Ce pronom offre une vision plus

collégiale de la gouverne, et va au-delà de l'Assemblée.

De plus, il permet d'inclure le peuple dans les propos. Ainsi le Premier

ministre libéral utilise principalement le nous les

libéraux qui « se montreront digne de la

confiance », qui « seront à

l'écoute » de la population. Les propositions gouvernementales

ne sont pas personnalisées mais attribuées à nous le

gouvernement libéral.

Nous pouvons émettre

un second raisonnement, car il ne faut pas oublier que le discours

québécois relève quelque peu de la polémique par

son inscription dans un contexte d'opposition parlementaire directe. On peut

estimer que le recours à nous permet de présenter une

majorité forte et unie, sans dissension aucune et qui avance dans un

seul sens. Nous considérons qu'il s'agit d'un moyen de se

protéger de la réplique qui a tendance à fustiger

uniquement le symbole institutionnel du Premier ministre.

Afin d'apporter un panorama

complet de l'utilisation des pronoms, nous tenons à souligner les

caractéristiques des répliques officielles. Il s'agit cette fois

des pronoms on et vous147(*). Les propos des chefs de l'opposition ont

toujours tendance à être polémiques, et cela ressort par le

pronom personnel vous désignant le gouvernement nouvellement

institué. Il est ici notable que la critique ne s'adresse pas

personnellement au Premier ministre mais à son discours ; nous

rejoignons ici la thèse de Bernard Cohen148(*) selon laquelle les discours

d'assemblée sont des

« métadiscours », « on

discourt sur le discours ». Ce pronom sert également

à s'adresser à l'auditoire ou au Président de

l'Assemblée. Le pronom impersonnel on est majoritairement

utilisé dans les répliques. Il représente 23,24% du total

des pronoms en 1999, 24,87% en 2001, et 18,97% en 2003. Il s'agit du second

pronom le plus utilisé après nous. Son utilisation

permet d'avancer un argument sans en définir le locuteur, et il est un

outil puissant dans une situation polémique afin de renforcer son

discours comme si l'on parlait à partir de lieux communs.

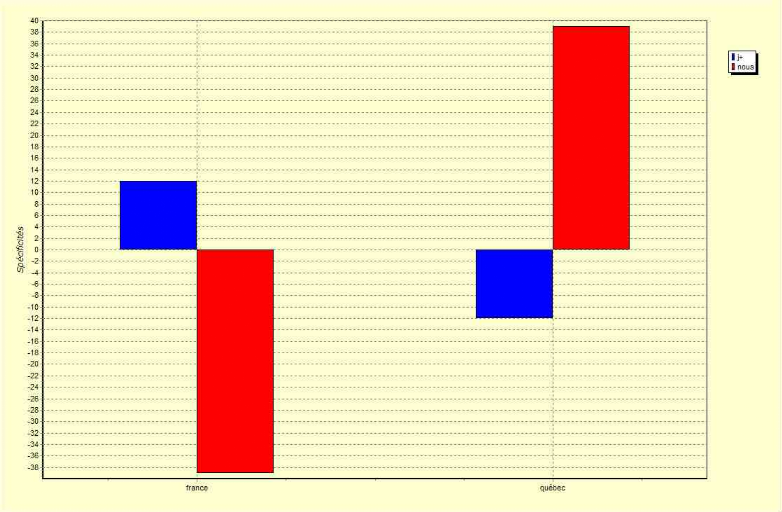

Les

spécificités sont très instructives à cet

égard, et il existe une réelle situation de miroir entre les

vocables français et québécois. L'emploi du singulier dans

le discours français présente un écart de +12 par rapport

à l'ensemble du corpus, et le pluriel québécois un

écart de +40 (voir graphique page suivante).

Graphique n°15 :

Spécificités des vocables je, j' et

nous pas pays.

En France, comme dans le

discours gouvernemental italien149(*), le je « prédomine au

détriment de l'impersonnel «le gouvernement» ».

Mais il n'est pas toujours employé plus fréquemment que son

pluriel. Prenons comme point de départ la situation personnelle des

locuteurs. Alain Juppé, dauphin légitime du Président,

bénéficie déjà d'une aura au sein de la droite

française qui ne demande qu'à se confirmer. Lionel Jospin, leader

de la gauche plurielle doit imposer son style dans la perspective des

présidentielles de 2002. Jean-Pierre Raffarin, président de

région jusqu'à sa nomination, est un réel serviteur de

l'État ayant appliqué la ligne politique de son supérieur

hiérarchique. Par contre Dominique de Villepin doit s'imposer comme

homme de terrain avant l'échéance présidentielle de 2007.

On peut remarquer que les Premiers ministres dont l'avenir personnel va se

jouer autour d'une échéance électorale vont personnaliser

énormément leurs propos, mais ne négligent pas pour autant

le pluriel car ils doivent rassembler leurs partisans. À l'inverse,

Jean-Pierre Raffarin va utiliser davantage un nous la droite, et un

nous englobant sa propre personne et le Président de la

République, duquel il tire sa réelle légitimité. Sa

fonction d'exécution des principaux engagements de Jacques Chirac va le

conduire à adopter un style qui apparaît non conformiste face

à la tradition de la Ve République.

À l'issue de ce

dernier chapitre, nous bénéficions de nouveaux

éléments qui nous permettent de prendre de la distance avec la

thèse de la proximité des discours. Nous venons de

démontrer que c'est du point de vue du contenu que se

différencient nos corpus. Par ailleurs, l'usage des pronoms a

apporté un élément majeur dans l'analyse de la perception

de la gouvernance.

* 144 Sharon L. Sutherland

et G. Bruce Doern, La bureaucratie au Canada : contrôle et

réforme, Commission royale sur l'union économique et les

perspectives de développement au Canada, 1986, pages 1 à 59.

* 145 Stéphane

Rials, Le Premier Ministre, Paris, Presses Universitaires de France,

collection Que sais-je ?, 2ème édition, 1985,

page 73.

* 146 Corinne Gobin,

« Un survol des discours de présentation de

l'exécutif européen (1958-1993) » in Le

« programme de gouvernement », un genre discursif,

Lexicométrica - Mots n°62, mars 2000, 7 pages.

* 147 Cf. annexes, graphique

n°6, page 21.

* 148 Bernard Cohen,

« Un cas de situation de discours : le parlé

d'assemblée », in École Nationale

Supérieure de Saint-Cloud, Actes du 2ème colloque

de lexicologie politique, Colloque organisé à Saint-Cloud du 15

au 20 septembre 1980, Paris, Librairie Klincksieck, Institut national de

la langue française, Volume 2, 1982, pages 377 à 389.

* 149 Sergio Bolasco,

Déclarations et répliques gouvernementales dans le discours

parlementaire italien, deux genres discursifs, in Le

« programme de gouvernement », un genre discursif,

Lexicométrica - Mots n°62, mars 2000, 18 pages.

|