III.2.2. Flavonoïdes

D'après les analyses statistiques avec SPSS, montrent

des différences significatives (p<0,017) entre le premier stade

plante cultivée et le premier stade plante sauvage (p<0,000) et entre

le second stade plante cultivée. Les autres différences hautement

significatives se trouvent entre la plante sauvage au premier stade et plante

cultivée et sauvage au second stade (p<0,000), et aussi les

différences hautement significatives se remarquent entre la plante

cultivée et plante sauvage au second stade (p<0,000). Les

résultats des concentrations en flavonoïdes sont

présentés dans la figure 30.

Figure 30. Concentration des flavonoïdes sur les

deux stades.

46

Les extraits de la plante sauvage manifestent des

concentrations en flavonoïdes supérieurs à celles de la

plante cultivée. Les moyennes des concentrations sont mentionnées

dans le tableau 9.

Tableau 9. Moyennes des concentrations des

flavonoïdes

|

1er stade

|

|

Moyenne (mg/ml)

|

|

FLVs

|

2.46#177;0.17

|

|

|

FLVc

|

0.93#177;0.10

|

|

2ème stade

|

FLVs

|

1.34#177;0.10

|

|

FLVc

|

0.40#177;0.12

|

|

FLVs: Flavonoïdes pour l'extrait de la plante sauvage ;

FLVc: Flavonoïdes pour l'extrait de la plante cultivée.

III.2.3. Tanins condensés

D'après les analyses statistiques avec SPSS, montrent

des différences hautement significatives entre le premier stade plante

cultivée et le second stade plante cultivée (p<0,000) et entre

le second stade plante sauvage (p< 0,000). Les autres différences

significatives se trouvent entre la plante sauvage au premier stade et plante

cultivée au second stade (p<0,004), et aussi entre plante sauvage au

premier stade et la plante sauvage au second stade (p<0.01). Les

résultats des concentrations en tanins condensés sont

présentés dans la figure 31 et dans le tableau 10.

Figure 31. Concentration des tanins condensés

sur les deux stades

47

Les concentrations en tanins condensés sont

élevées en premier stade chez la plante cultivée par

rapport à celles de la plante sauvage tandis qu'au second stade les

concentrations sont un peu élevées cette fois ci pour la plante

sauvage. Les moyennes des concentrations sont mentionnées dans le

tableau 10.

Tableau 10. Moyennes des concentrations des tanins

condensés.

|

1er stade

|

|

Moyenne (mg/ml)

|

|

TNCs

|

0.31#177;0.04

|

|

|

TNCc

|

0.43#177;0.03

|

|

2ème stade

|

TNCs

|

0.10#177;0.014

|

|

TNCc

|

0.08#177;0.02

|

|

TNCs: Tanins condensés pour l'extrait de la plante

sauvage ; TNCc: Tanins condensés pour l'extrait de la plante

cultivée.

III.3. Evaluation de l'activité

antioxydante

III.3.1. Activité anti radicalaire par

DPPH

La différence significative se remarque entre le

premier stade de la plante sauvage et le second stade de la plante sauvage

(p<0.013). Les autres stades ne manifestent pas une différence

significative. Les résultats du pouvoir anti radicalaire par DPPH des

différents extraits pour les deux stades sont rassemblés dans la

figure 32 et le tableau 11.

Figure 32. Pourcentage d'inhibition d'un radical DPPH

sur les deux stades.

48

Tous les extraits des plantes montrent des effets scavenger du

radical DPPH sur tous les deux stades. Les moyennes des pourcentages

d'inhibition de DPPH sont rassemblées dans le tableau 11.

Tableau 11. Moyennes de pourcentage d'inhibition de

DPPH.

|

1er stade

|

|

Moyenne (%)

|

|

Extrait sauvage

|

71.2#177;3.1

|

|

|

Extrait cultivé

|

77.2#177;1.8

|

|

2ème stade

|

Extrait sauvage

|

83.8#177;1.9

|

|

Extrait cultivé

|

80.2#177;2.2

|

|

III.3.2. Activité anti radicalaire par

l'ABTS

Afin de valider les résultats de l'efficacité

antioxydante des extraits de Cynara obtenus précédemment

par le test anti-radicalaire du DPPH, nous avons utilisés un

2ième test basé sur la capacité de

piégeage du proton du radical cationique ABTS+. Les

pourcentages d'inhibition pour les extraits de ces plantes sont

représentés par la figure 33 et dans le tableau 12.

D'après les analyses statistiques montrent des

différences hautement significatives (p<0.000) entre le premier stade

de la plante cultivée et le second stade plante cultivée, et

entre le premier stade de la plante cultivée et le second stade plante

sauvage. D'autres différences hautement significatives (p<0.000) se

remarquent entre le premier stade plante sauvage et second stade plante

cultivée, et entre le premier stade plante sauvage et le second stade

plante sauvage. Entre le premier stade de la plante cultivée et le

premier stade plante sauvage, il n'y a pas de différence

significative.

49

Figure 33. Pourcentage d'inhibition d'un radical ABTS

sur les deux stades.

Tous les extraits des plantes montrent des effets scavenger du

radical ABTS sur tous les deux stades malgré une diminution remarquable

de pourcentage au second stade. Les moyennes des pourcentages d'inhibition

d'ABTS sont présentées dans le tableau 12.

Tableau 12. Moyennes de pourcentage d'inhibition

d'ABTS.

|

1er stade

|

|

Moyenne (%)

|

|

Extrait sauvage

|

97.2#177;2.4

|

|

|

Extrait cultivée

|

96.1#177;1.4

|

|

2ème stade

|

Extrait sauvage

|

42.7#177;2.9

|

|

Extrait cultivée

|

25.0#177;2.9

|

|

III.3.3. Discussion sur les composés

phénoliques et l'activité antioxydante

D'après la figure 29 et le tableau 8 montrent que les

concentrations des polyphénols totaux de la plante sauvage sont

supérieures à ceux de la plante cultivée sur les deux

stades. Le premier stade manifeste des concentrations plus

élevées pour les deux plantes que dans le second stade. Ça

peut s'expliquer par le fait que les plantes immatures ont besoin beaucoup de

métabolites secondaires tels que les polyphénols totaux,

flavonoïdes et autres pour se

50

protéger contre conditions climatiques

défavorables, lutter contre les maladies, ravageurs. Au fur et à

mesure que la plante devient mature les concentrations phénoliques

diminuent.

Ces résultats sont similaires à ceux

trouvés par (Velez et al. 2012) disant que entre les plantes ayant le

même temps de récolte, la quantité de phénols est

plus élevée chez le cardon sauvage (var. sylvestris) que

chez le cardon cultivé. En plus Velez et ses collaborateurs (2012)

confirment que la concentration en phénol dans les inflorescences

dépend à la fois du moment de la récolte et de la variante

du cardon. Les extraits obtenus à partir d'inflorescences immatures

présentent des concentrations en phénol supérieures

à celles obtenues d'inflorescences matures.

Les extraits de la plante sauvage manifestent des

concentrations en flavonoïdes supérieurs à celles de la

plante cultivée. En plus c'est avec le premier stade que manifestent

beaucoup de concentrations (Figure 31 et Tableau 9) en flavonoïdes. Comme

les polyphénols totaux, les flavonoïdes participent dans la

protection des végétaux envers les conditions défavorables

et surtout pour les plantes jeunes. On peut ajouter que les plantes qui

poussent spontanément dans la nature ont besoin nécessairement

plus de composés phénoliques pour s'y adapter.

Dixon et Pasinetti, (2010) confirment que la localisation

vacuolaire de nombreux flavonoïdes permet leurs fonctions de filtrage de

la lumière, de photo protection et de pigmentation, mais probablement

pas leurs fonctions antioxydantes. En plus, Vicente et Boscaiu, (2018)

confirment qu'ils remplissent beaucoup des fonctions biologiques,

principalement médiatrices des interactions entre les plantes et

l'environnement et participent à la défense des plantes contre

les agents pathogènes. Ils participent également aux

mécanismes de tolérance pratiquement à tous les types de

stress abiotique, y compris les rayonnements UV, températures

extrêmes, exposition à l'ozone, sécheresse ou

salinité. Ça pourrait expliquer l'abondance des flavonoïdes

dans les bractées de ces deux plantes pour le premier stade où

les plantes sont immatures et aussi dans l'extrait sauvage car les plantes

sauvages pour survivre ont tellement besoin de ces molécules bioactives

en abondance pour s'y adapter.

Les résultats (Tableau 10) ont montré des

faibles concentrations en tanins condensés par rapport aux autres

composés phénoliques tels que les polyphénols totaux et

flavonoïdes. En plus les concentrations en tanins condensés dans

les extraits de la plante cultivée sont supérieures à

celles de l'extrait de plante cultivée. Cela peut être

expliqué par la méthode

51

d'extraction utilisée et aussi selon la nature de

solvants car les tanins condensés sont extraits favorablement par la

méthode de décoction aqueuse. Mahmoudi et al. (2013) le

confirment en disant que la macération semble être meilleure pour

l'extraction des polyphénols totaux et les flavonoïdes avec des

solvants d'extraction tels que l'éthanol et l'acétone. En

revanche, la décoction aqueuse est plus performante pour l'extraction

des tanins condensés alors que pendant notre travail, c'est

l'acétone utilisé comme solvant d'extraction.

De cela, il est important d'optimiser les méthodes

d'extraction enfin d'extraire le maximum de tanins condensés. Nos

résultats montrent des concentrations élevées quand le

matériel végétal renferme plus d'eau c'est-à-dire

pour le premier stade. Malgré le solvant qui n'est pas favorable

à l'extraction des tanins condensés, peut être que la

présence de plus d'eau serait la cause de cette concentration

supérieure au second stade chez la plante cultivée voir

même chez la plante sauvage.

D'après les résultats de notre travail, tous les

extraits de deux plantes que ça soit au premier stade ou second stade

ont montré des effets scavenging contre les radicaux DPPH et l'ABTS.

En effet, les pourcentages d'inhibition ne sont pas les

mêmes pour les deux plantes selon la nature du radical ou selon le stade.

Avec le radical DPPH, les analyses statistiques ne montrent pas une

différence significative au niveau des stades des plantes. En revanche,

entre le premier stade de la plante sauvage et le second stade de la même

plante existe une différence significative (p<0.013). La

différence dans l'activité anti-radicalaire au DPPH serait

probablement due à leur composition en différents composés

phénoliques. La réduction du DPPH n'est

généralement pas due à l'action d'un seul composé

mais aux interactions entre plusieurs composés, ces interactions peuvent

exister dans un extrait mais pas dans un autre, conduisant ainsi à cette

différence d'activité entre les extraits.

Avec le radical ABTS, la différence n'est pas

significative seulement entre le premier stade de la plante cultivée et

le premier stade de la plante sauvage. En revanche les autres stades

manifestent des différences significatives voire même hautement

significative.

De cela, les résultats (Figure 33) sur le pouvoir

antioxydant avec le radical ABTS montrent des pourcentages d'inhibition

(Tableau 12) très élevés au premier stade pour les deux

extraits des plantes autour de 97% et 96% respectivement pour l'extrait sauvage

et l'extrait cultivé. Mais au second stade les pourcentages d'inhibition

diminuent de 42,7 et 25%

52

respectivement ceux d'extrait sauvage et d'extrait

cultivé. Cette diminution d'inhibition pour le second stade serait

expliquée par le fait qu'au fur et à mesure que la plante devient

mature, la concentration en composés phénoliques diminue car

c'est quand une plante immature a besoin beaucoup des métaboliques

secondaires pour se protéger contre les agressions environnementales.

Lors du piégeage des radicaux libres les composés

phénoliques interagissent avec les électrons non appariés

des radicaux et de cela perturbent leur réactivité.

Ça pourrait expliquer pourquoi avec les deux tests on

trouve des pourcentages d'inhibition (Tableau 11 et 12) qui ne sont pas les

mêmes. Peut-être que c'est parce que, malgré que DPPH et

ABTS sont des radicaux libres, ils n'ont pas tous les mêmes

électrons non appariés sur leur couche

périphérique. Le DPPH a un seul électron non

apparié tandis que l'ABTS renferme deux électrons non

appariés. D'où pour inhiber l'ABTS nécessiterait plus de

concentration en composés phénoliques qu'inhiber le DPPH.

Les résultats montrent que les bractées de ces

deux plantes (plante sauvage et plante cultivée) manifestent des

pouvoirs d'inhibition considérables. D'autres auteurs (Ramos et al.

2014) qui ont travaillé sur la partie de la plante d'artichaut ont

trouvé que les extraits de feuilles et de capitules présentaient

les activités antioxydantes les plus faibles. Cependant, tous les

extraits présentaient une activité antioxydante inférieure

à celle de l'acide ascorbique (2,29 #177; 0,11 g / ml) et du BHT (16,02

#177; 3,59 g / ml).

53

III.4. Détermination de l'activité

protéolytique

Toutes les coagulases qu'elles soient animales,

végétales ou microbiennes, sont capables d'hydrolyser la

caséine K, provoquant ainsi la coagulation du lait. Toutefois cette

condition est suffisante pour l'utilisation de ces enzymes en industrie

fromagère (Alais, 1984). Cependant, pour assurer un bon rendement

fromager et pour éviter certains défauts de goût et de

texture qui peuvent apparaitre sur les fromages, ces coagulases doivent

présenter une protéolyse générale faible (Zikiou et

Zidoune, 2019).

Les résultats obtenus montrent que l'activité

protéolytique de la présure microbienne est supérieure

à celle des deux extraits de fleurs. Elle est de 280 ug/ml pour la

concentration de 100% tandis que pour les deux extraits des plantes ont une

activité protéolytique d'environ 90 ug/ml. Et avec 75% de

concentration, on a 250 ug/ml pour la présure, 75 ug/ml pour l'extrait

de fleur de la plante sauvage contre 45 ug/ml pour la plante cultivée.

Et avec 50%, on a 210 ug/ml, 50 ug/ml et 10ug/ml pour l'extrait de la plante

cultivé.

Avec une faible concentration de 25%, seule la présure

manifeste une activité protéolytique de presque de 190 ug/ml et

presque de 10 ug/ml pour la plante sauvage.

|

4 0 0

3 0 0

|

|

|

|

|

Plante sauvage

Plante cultivée

P ré s u re

|

|

2 0 0

1 0 0

0

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Figure 34. Activité protéolytique de deux

extraits des fleurs comparée avec celle de la

présure

Les résultats ont montré que l'activité

protéolytique est plus élevée quand la concentration est

élevée. Il n'y a pas d'activité pour la concentration de

25% pour l'extrait de fleurs de la plante cultivée et celle de l'extrait

de fleurs de plante sauvage est plus petite.

Plusieurs auteurs ont parlé de l'activité

excessive de l'extrait floral comparée à celle de la

présure animale, (Cordeiro et al., 1994). Ils ont montré que

l'extrait des fleurs de cardon a

54

une activité protéolytique trois fois plus

importante que celle de la présure animale. Le même

résultat était constaté par (Macedo et al., 1993). Quant

à Roseiro et al., 2003) et Claverie-MartÌn et

Vega-Hernàndez (2007) ont mentionné que l'activité

protéolytique des extraits des fleurs du genre Cynara est

environ le double de celle de la présure traditionnelle.

Par contre, nos résultats de l'activité

protéolytique d'extrait floral comparée à celle de

l'activité de présure microbienne issu du champignon

Rhizomucor miehei ont montré que l'activité d'extrait

floral reste très inférieure à celle de la présure.

Cette contradiction des résultats peuvent être due par le fait que

nos extraits sont utilisés à l'état brut ou la

méthode d'extraction non appropriée. D'où la

nécessité d'optimiser toutes techniques afin d'en déduire

les conditions propices.

III.5. Détermination de l'activité

coagulante

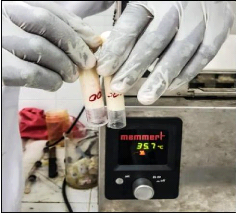

Cette partie est centrée sur la détermination du

temps de floculation (Tableau 13) après avoir ajouté 1ml de

l'extrait enzymatique brut des fleurs dans 10 ml de lait frais de vache

utilisé à une température de 35°C avec un pH de

6,4.

Tableau 13. Temps de floculation différents selon

les concentrations de l'extrait et de

présure

|

concentration

|

5 min

|

10 min

|

15 min

|

25 min

|

40 min

|

1h

|

|

Présure

|

100%

|

_

|

_

|

_

|

_

|

_

|

+

|

|

75%

|

_

|

_

|

_

|

_

|

_

|

+

|

|

50%

|

_

|

_

|

_

|

#177;

|

+

|

+

|

|

25%

|

_

|

_

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

|

Extrait sauvage

|

100%

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

75%

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

50%

|

_

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

25%

|

_

|

#177;

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

|

Extrait cultivé

|

100%

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

75%

|

_

|

+

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

50%

|

_

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

+

|

|

25%

|

_

|

#177;

|

+

|

+

|

+

|

+

|

Légende : #177;: première apparition des

flocons lors de la coagulation ,

· + : coagulation totale ,

· _

: Absence de coagulation.

Le temps de floculation permet de bien déduire la force

coagulante de chaque extrait afin de comparer l'activité coagulante des

deux extraits des fleurs avec celle de la présure en fonction des

différentes concentrations.

55

En effet, le temps de floculation diffère selon la

nature de l'extrait utilisé (Tableau 13). Il est de 5 min pour l'extrait

de fleur de la plante sauvage pour les concentrations de 100% et 75%. Il est de

même pour l'extrait de fleur de la plante cultivée mais seulement

à 100%. Quant à la présure microbienne, nous constatons

que le temps de floculation est très élevé (15 min) avec

une concentration moins élevée (25%).

Nous remarquons qu'avec le temps, la coagulation a

été très complète (Figure 34) selon la

concentration de l'extrait des fleurs et de présure. Ces

résultats sont confirmés aussi par (Chazarra et al.,

2007; García et al., 2015) attestant que la coagulation du lait

dépend également de la concentration d'enzyme. En effet, le temps

de coagulation du lait diminue avec l'augmentation de la concentration en

enzyme. Elle dépend aussi du pH du substrat autour de 4, sans

différence significative du pH étudié entre (3-7) comme

l'indiquent Chazarra et al (2007), Zikiou (2013) et Zikiou et Zidoune (2019)

.Ces auteurs montrent que pour l'extrait des fleurs de cardon,

l'activité passe de 4,16 U.P à pH=5,0 pour se stabiliser à

0,2 U.P. à pH 7,0.

Figure 35. Coagulation totale du lait après

incubation au bain marie

L'activité coagulante pour l'extrait des fleurs (plante

sauvage et cultivée) est de 0,333 UP tandis qu'elle est faible pour la

présure microbienne utilisée comme témoin (0,111 UP).

Certains auteurs (García et al. 2015) ont trouvé

des résultats montrant qu'il y a une différence entre

l'activité coagulante avec l'extrait de la fleur sauvage et

cultivée : l'activité coagulante de l'extrait d'artichaut (plante

cultivée) (46 IMCU ml/1) était

56

inférieure à celle d'extrait de chardon (plante

sauvage) (61 IMCU ml/1) contrairement à ceux qu'on a trouvé

où l'activité coagulante de l'extrait de la plante

cultivée est la même que pour la plante sauvage mais la

différence est remarquable lorsque on dilue les deux extraits. Nos

résultats sont aussi inférieurs à ceux trouvés par

Zikiou et Zidoune (2019) dont l'activité coagulante est de 3,23 UP pour

1 ml de l'extrait. Cette activité peut être due à d'autres

composés contenus dans notre extrait d'où la nécessite de

faire une purification pour avoir des résultats similaires.

D'autres études sur les extraits végétaux

du même genre Cynara montrent des effets intéressants

lors de la fabrication du fromage. Comme l'indique Fernández-Salguero et

Sanjuán (1999) que l'hydrolyse de la caséine s'est

avérée beaucoup plus étendu et plus rapide dans les

fromages fabriqués en utilisant de la présure

végétale (la quantité d'azote soluble à 60, 80 et

100 jours d'affinage était supérieur de plus de 28% à

celui obtenu avec du fromage produit avec de la présure animale).

|