2.8) Télédétection

La Télédétection est définie comme

la « technique qui, par l'acquisition d'images, permet d'obtenir de

l'information sur la surface de la terre sans contact direct avec celle-ci. La

télédétection englobe tout le processus qui consiste

à capter et à enregistrer l'énergie d'un rayonnement

électromagnétique émis ou réfléchi, à

traiter et à analyser l'information, pour ensuite mettre en application

cette information » (Centre Canadien de

Télédétection, 1999). Nous pouvons alors dire que la

télédétection contribue à une meilleure

bienveillance des processus de l'univers. Les données de

télédétection permettent de saisir d'un coup d'oeil de

parties superficielles. Les prises de vue répétées de la

même zone avec le capteur constituent une source d'information unique

pour les activités de suivi et de détection des changements. Les

technologies d'observation de la Terre jouent un rôle majeur dans

l'étude, la modélisation et le suivi des phénomènes

environnementaux. Selon (Bonn et Rochon, 2000), la

télédétection est une discipline scientifique qui regroupe

l'ensemble des connaissances et des techniques utilisées pour

l'observation, l'analyse, l'interprétation et la gestion de

l'environnement, à partir des mesures et d'images obtenues à

l'aide de plateformes aéroportés, spatiales, terrestres ou

maritimes. Elles s'appuient sur des échelles spatiales et temporelles

variables et sur une base objective, exhaustive et permanente. Cette

télédétection connaît véritablement son

développement dans les années 1970-1980 (Bonn et Rochon,

1992), permettant alors de mieux appréhender

l'évolution des états de surface et de mieux interpréter

leurs modifications spatio-temporelles, leurs vulnérabilités et

les phénomènes associés Tidjani et al. (2009)

cité par Do (2014).

Ces technologies ouvrent ainsi la voie à la mise en

place de systèmes d'alerte précoce, et permettent aux politiques

et décideurs de définir des stratégies adéquates

dans le cadre d'un développement durable (Begni et al.

(sd)).

Page | 10

3) Revue de la littérature

Wolf E. et Delbart V. (2002) ont fait une analyse de

l'évolution urbaine de la ville de Kinshasa sur leur article «

Extension urbaine et densité de la population de Kinshasa : contribution

par la télédétection spatiale ». Une évolution

très soutenue depuis les indépendances et aussi marquée

par une forte densification de l'espace habitée. A cela s'ajoute, la

difficulté de l'accès à la donnée, composante

principale à ces études.

Dans son article, Ndiaye .I (2015), a analysé le

processus de l'étalement urbain de la ville de Dakar et ses

débuts datant de l'époque coloniale. Cet étalement se

manifeste par une différentiation de l'habitat urbain. La stratification

de l'habitat témoigne de la volonté depuis le départ d'une

volonté de ségrégation et discriminatoire. Ce faisant,

l'encombrement de la ville de Dakar pousse à la recherche de nouvelles

réserves foncières poussant à l'horizontalité de la

ville

Toujours dans cette même dynamique, Demaze et Trebouet

(2008) se sont intéressés à l'évaluation et au

suivi de la dynamique spatio-temporelle de la ville de Mans dans l'ouest de la

France. Ils ont fait usage des images multi date de SPOT de résolution

de 20m pour faire une classification et en ressortir une cartographie de

l'étalement urbain de la ville.

Diallo (2016) a traité de la dynamique de l'occupation

du sol à Malika. Il a analysé via les SIG et la

télédétection l'évolution urbaine et a

essayé d'en dégager les principales causes. Mais aussi, il a fait

ressortir les conséquences de cette évolution que sont entre

autres : la pression foncière, la dégradation des

écosystèmes et de la biodiversité et aussi la

réduction des espaces agricoles urbains

Comme Diallo, Mbaye C A B (2015), dans son mémoire

Utilisation de la Télédétection et du SIG pour le

suivi de l'évolution urbaine de Touba, Sénégal

fait une analyse spatio-temporelle de la ville de Touba. A travers des

images Landsat, il analyse l'évolution de la ville et son

développement qui sont à l'origine des différentes

pressions sur l'environnement et la saignée massive des populations

environnantes vers la ville. Néanmoins, l'étude reste trop

simpliste dans l'approche adoptée et manque d'indice palpable dans

l'étude du phénomène en question.

(Belguidoum, 2008), quant à lui dans son article

La ville en question - analyse des dynamiques urbaines en

Algérie Penser la ville - approches comparatives,

a traité de la dynamique urbaine en Algérie. Elle a

analysé ici, l'évolution sous un angle plutôt sociologique

de l'urbanisation

Page | 11

Abd. Rahman As-Syakur et al (2012) in

Enhanced Built-up and Bareness (EBBI) index for mapping Built-up and bare land

in urban area, ont utilisé un indice pas tellement

usité dans l'analyse de l'évolution du bâti et des sols

nus. L'indice amélioré du bâti et des sols nus (Indice de

développement et de nudité) est un indice qui utilise les bandes

spectrales proches infrarouge NIR, le moyen infrarouge SWIR et l'infrarouge

thermique TIR. L'étude a été réalisée sur la

ville de Denpasar (Bali, Indonésie) et fait une comparaison entre

différents indices liés aux bâtis et aux sols nus.

L'utilisation de l'EBBI a permis une meilleure précision dans la

cartographie du bâti et sols nus

(Oloukoi, Oyinloye, & Yadjemi, 2014), font une

étude sur l'étalement de la ville de ILE IFE en faisant recours

à la télédétection et les SIG. A travers une

approche multi-date, ils ont évalué l'urbanisation de la ville

à l'aide d'image Landsat et Ikonos. Mais aussi, les indices et taux

permettant d'avoir des statistiques fiables sur cet état de fait.

Cependant, la seule utilisation des images peut donner une vue globale de

l'étalement mais reste confrontée aux problèmes de

fiabilité et de précision.

Dans son mémoire La question de l'expansion

urbaine au Sénégal : l'exemple de la commune de Keur Massar,

(Ba, 2015) a fait une analyse de l'évolution urbaine de la

ville de Keur Massar. Il essaie de faire un diagnostic de l'expansion urbaine

de la ville et tente de le situer dans le temps. Bien que l'étude soit

assez théorique et non corrélée à des outils

permettant de quantifier la lancinante question de l'expansion urbaine.

(Fall, 2015) quant à elle a fait une analyse de la

dynamique urbaine de la ville de Keur Massar. L'étude a

révélé le caractère très irrégulier

dans la grande majorité de l'expansion de la ville. En effet, elle a

essayé de mettre en rapport aussi la dite évolution aux besoins

des populations en terme d'infrastructures et services de base. Mais aussi,

elle a passé en revue les différents défis auxquels les

pouvoirs publics et la population se heurtent face à une expansion

grandissante et un besoin croissant en termes de logement. Son mémoire

intitulé Dynamiques urbaines et recompositions territoriales :

cas de la commune de Keur Massar fait un diagnostic un tant soit peu

exhaustif de la dynamique urbaine et ses corollaires sur l'environnement, le

milieu naturel etc.

Chapitre 2 : Cadre géographique de l'étude

2.1) Situation géographique

La Commune de Keur Massar est située entre les

latitudes 14°45'4"N et 14°48'48"N puis entre les longitudes

17°17'20"W et 17°20'40"W. Elle a été

créée en 1996 par le décret n° 96 - 745 du 30

août 1996 portant création des communes d'arrondissement dans les

villes de Pikine, Dakar, Guédiawaye et Rufisque. Keur Massar compte

officiellement 128 quartiers et est l'une des 16 communes du département

de Pikine.

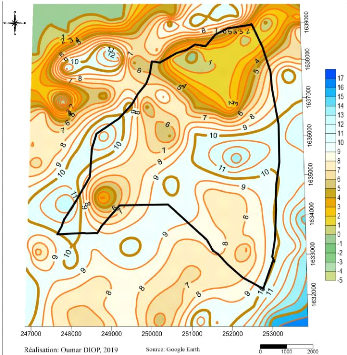

Figure1: Situation géographique de la

commune de Keur Massar 2.1.1) Sols et relief

La topographie à l'instar de celle de la région

est plate avec des pics autour de 16m par rapport au niveau de la mer. On note

la présence de deux cuvettes au nord-est. La pédologie de la zone

est constituée essentiellement de sol Dior (sols ferrugineux non

lessivés) propice à l'agriculture et à l'habitat.

Cependant il existe une zone marécageuse aux environs du lac Mbeubeuss

autour duquel les sols sont salés et hydro morphes.

Page | 12

Page | 13

La géologie dans la zone de Keur Massar est surtout

caractérisée par la présence de dunes rouges Ogoliennes

correspondant à des sables.

Figure 2: Vue 2D du relief de la commune de

Keur Massar

2.1.2) Climat

Le climat de Keur Massar étant dit "de steppe", les

précipitations sont faibles toute l'année. La moyenne des

précipitations sur la période des trente dernières

années s'élève à 397mm (19892018).

La variation des précipitations entre le mois le plus

sec et le mois le plus humide est de 172 mm. Sur l'année, la

température varie de 5.9 °C. Avec une température moyenne de

28.4 °C, le mois d'Octobre reste le plus chaud de la série de 1989

à 2018 et inversement, Février est le mois le plus froid de

l'année avec 21,5°C.

La température est marquée par un alizé

maritime de décembre à juin, caractérisé par une

isotherme moyenne annuelle de 25°C pour une amplitude thermique diurne

annuelle de l'ordre de 10°C. Les maxima interviennent en aout, septembre

et octobre pendant la saison des pluies

Page | 14

et les minima sont observés en décembre janvier

durant l'hiver. Elle dépend largement de celle de la région tout

entière de Dakar laquelle l'humidité est particulièrement

influencée par la clémence des températures à Dakar

et sa proximité avec la mer.

|

Température °C

|

35 30 25 20 15 10 5 0

|

|

|

Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Aout Sept Oct

Nov Déc

TX TN

|

Graphique 1:Evolution moyenne mensuelle de la

température à Dakar de 1989 à 2018

? TX température moyenne maximale

? TN température moyenne minimale

? AM Amplitude moyenne =TX-TN

? TM température moyenne = TX+TN/2

La station de Dakar est marquée par un climat doux sur

presque toute l'année. Les températures maximales ne

dépassent que de rarement les 30°C sur la série 1989-2018.

Les mois les plus chauds se rencontrent pendant l'hivernage. Ainsi, la

température moyenne en dit long sur son caractère de

presqu'ile.

Pour la pluviométrie, l'isohyète moyen annuel

s'établit entre 400 et 500 mm/an pour une saison pluvieuse de trois

mois. La zone de Keur Massar appartient au domaine climatique de type

plutôt sahélo-soudanien où deux (2) saisons peuvent

être distinguées en fonction du critère

pluviométrique : une longue saison sèche et une courte saison

pluvieuse.

Les mois d'aout et de septembre concentre la

quasi-totalité des précipitations avec respectivement 172mm et

136mm. Cependant, le climat de la région est relativement doux et ceci,

en raison notamment de sa position géographique

"privilégiée" et des influences océaniques.

P(mm)

160

120

80

40

0

J F M A M J J A S O N D

T°C

Pluvio Tmoy

Page | 15

Graphique 2: Diagramme ombrothermique de la

commune de Keur Massar de 1989 à 2018

L'analyse du graphique ci-après montre une saison

pluvieuse qui peut durer 3 à 4 mois avec un maximum de 2mois humides sur

la série.

|