II.2. Méthodes

Elle est une démarche utilisée dans la collecte

des informations (chiffrées ou non). Cette démarche se fait

à travers des techniques et méthodologie bien définies.

II.2.1. Techniques

Pour récolter les données, nous avons fait recours

aux techniques suivantes :

+ L'interview qui par elle, nous a permis

d'entrer en contact avec certains personnels cibles de l'entreprise pour des

amples informations liées à notre thème ;

+ L'audit qui est un instrument de prise de

décision et nous a permis d'investiguer sur la gestion de risques en

station-service.

+ La documentation nous a permis de consulter

certains ouvrages, rapports et articles

qui contiennent des informations nécessaires pour mener

à bien cette investigation; + Le questionnement nous a

permis de constituer une série des questions, et les adresser

aux personnels des Stations-service.

+ Méthode APR (Analyse

Préliminaire des Risques)

31

Identification et Gestion des Risques dans les

Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service

Bocom NDOGPASSI 3

à Douala

II.2.2. Méthodologie de travail

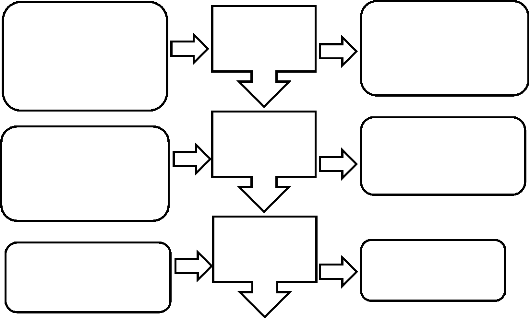

Pour cette étape cruciale de notre étude, la

méthode de diagnostic et l'APR ainsi que celle

d'hypothético-déductive ont été

utilisées pour identifier et évaluer les risques bruts. Ce sont

des méthodes statistiques qui nous ont permis, non seulement de

quantifier et chiffrer les résultats de la recherche ; mais aussi de

résumer ces derniers sous forme des tableaux et les expliquer. Cette

méthodologie est illustrée par le schéma synoptique tel

que présenté sur la figure 7 ci-dessous.

Méthodes Objectifs Résultats

Mise en oeuvre

? Analyse préliminaire des

risques

? Cotation des risques

? Matrice de criticité

? Diagramme d'Ishikawa

? Observation

? diagnostic

? Questionnement

? Interview

? Suivi du fonctionnement

de la station-service

? Mise en place des nouvelles mesures de contrôle

Etat de lieu et

identification des

risques

Evaluation et

hiérarchisation

des risques

Maitrise des risques

? Obtenir des risques résiduels

? Déterminer la criticité ? Prioriser les

risques

? Classer les risques par degré de priorité

? Identifier les secteurs d'activité

? Identifier les événements redoutés

? Identifier les risques bruts

Figure 7: Schéma synoptique de la

méthodologie du travail

II.2.2.1. Identification des risques

Dans cette première étape de l'étude des

risques une descente sur le terrain a été faite. Nous avons

commencé par repartir la station par secteur d'activité (la

piste, la baie de graissage, la boutique, le rack à gaz et la laverie).

Après cette répartition des secteurs d'activité, nous

avons procédé à l'observation des installations, les

questionnements, les interviews et les audits internes qui nous ont permis non

seulement d'établir la liste des risques potentiels mais de

32

Identification et Gestion des Risques dans les

Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service

Bocom NDOGPASSI 3

à Douala

distinguer aussi les risques importants d'un côté

et les moins importants d'un autre côté. Cette liste nous a permis

de faire une corrélation avec les risques du Document Unique de

l'entreprise.

II.2.2.2. Cotation des risques

Pour coter ces risques, une assise a été faite au

sein de l'entreprise précisément dans le

service QHSE où il a été attribué

les cotes de 1 à 4 pour la gravité et de 1 à 4 pour la

fréquence d'occurrence.

? Pour la gravité nous avons attribué les cotes

en fonction de l'impact sur la vie, la santé humaine, les biens et la

santé de l'environnement. Ceci est illustré dans le tableau 3

suivant :

Tableau 3. Cotation de la gravité

|

Gravité

|

Caractéristique de la gravité

|

|

Personne

|

Bien

|

Environnement

|

|

Gravité mineure

(G1)

|

Pas de blessé

|

Pas de

dommage

|

Pas d'effet

|

Gravité moyenne

(G2)

|

Blessures légales

|

Dommage

légers

|

Atteinte sérieuse mais

réversible

nécessitant une dépollution

légère

|

Gravité moyenne

(G3)

|

Blessures graves

(arrêt de travail)

|

Dommage

significatifs

|

Atteinte critique nécessitant une

dépollution

lourde

|

Gravité majeur

(G4)

|

|

Plusieurs décès

|

Dommage

énormes

|

Atteinte irréversible

|

|

? Pour la fréquence chaque cause correspond à la

fréquence d'apparition des risques identifiés, comme

indiqué dans le tableau 4 ci-dessous :

Tableau 4. Cotation de fréquence

|

Fréquence

|

Caractéristique de la fréquence

|

|

F1

|

Rare

|

|

F2

|

Possible

|

|

F3

|

Fréquent

|

|

F4

|

Très fréquent

|

33

Identification et Gestion des Risques dans les

Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service

Bocom NDOGPASSI 3

à Douala

De ces deux tableaux précédents découle la

matrice de criticité illustrée dans le tableau 5 ci-dessous

Tableau 5: Criticité des risques (matrice de

Prouty)

|

Gravité

|

|

Environnement

|

Pas d'effet

|

Atteinte sérieuse mais réversible

nécessitant une dépollution légère

|

Atteinte critique

nécessitant

une

dépollution

lourde

|

Atteinte

irréversible

|

|

Biens

|

Pas de

dommage

|

Dommage léger

|

Dommage

significatif

|

Dommage

énormes

|

|

Personne

|

Pas des blessés

|

Blessures légères

|

Blessures

graves (arrêt

de

travail

prolongé)

|

Plusieurs

décès

|

|

Fréquence

|

G1

|

G2

|

G3

|

G4

|

|

Rare

|

F1

|

1

|

2

|

3

|

4

|

|

Possible

|

F2

|

2

|

4

|

6

|

8

|

|

Fréquent

|

F3

|

3

|

6

|

9

|

12

|

|

Très

Fréquent

|

F4

|

4

|

8

|

12

|

16

|

|

Priorité 3

|

risque acceptable

|

|

Priorité 2

|

risque tolérable

|

|

Priorité 1

|

risque inacceptable

|

34

Identification et Gestion des Risques dans les

Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service

Bocom NDOGPASSI 3

à Douala

Le tableau 5 nous présente une grille de cotation qui

est la combinaison de la gravité et de la fréquence, c'est un

tableau à double entrée codé par les couleurs qui nous ont

permis de prioriser les risques en fonction de leurs effets sur l'homme, les

biens et l'environnement. A cet effet nous avons :

- La couleur verte caractérise la

priorité 3, tous les risques qui se trouvent dans ces

cases sont acceptables donc nous pouvons ne pas traiter ces risques car ne vont

pas causer de dommage pour l'entreprise lorsque les risques se réalisent

;

- La couleur jaune qui caractérise la

priorité 2 est la marge où tous les risques qui

s'y trouvent sont tolérables donc à traiter car en cas de non

maitrise ces risques se présentent comme un danger ;

- La couleur rouge qui caractérise un

danger représente les risques de priorité 1. Ce

sont des risques inacceptables et la maitrise est nécessaire à

l'immédiat. Ces risques peuvent influencer sur la

pérennité de l'entreprise.

II.2.2.3. Évaluation des risques

Dans cette étape, grâce à la

méthode APR et le tableau 5 de criticité, nous avons

évalué les risques en fonction de leur gravité,

déterminer leur impact potentiel et l'étendue des

préjudices y afférents. Cette évaluation a

été faite dans un tableau où nous avons ressorti les

mesures de contrôle qui étaient en place comme illustre le tableau

6.

Tableau 6: Evaluation des risques

|

Identification des risques

|

Evaluation des risques initiaux

|

|

Zone

|

Type de

risque

|

Risque

|

Cause

|

Conséquence

|

Mesure de

contrôle

actuellement

en

place

|

Gravité

|

Fréquence

|

Criticité

|

|

Piste

|

chimique

|

fuite

|

Panne de

pistolet,

mauvais état

du flexible

|

Perte de

produit,

dégradation

de sol

|

sol dallé

|

3

|

2

|

6

|

|

électrique

|

électrocution

|

Câble nu,

absence de

mis à terre

|

Blessure, mort

|

Aucune

|

4

|

3

|

12

|

Identification et Gestion des Risques dans les

Stations-service au Cameroun: Cas de la Station-service

Bocom NDOGPASSI 3

à Douala

II.2.2.4. Classification et hiérarchisation des

risques

Il était question, d'abord de catégoriser les

risques de la check-list, liées à la mauvaise ou au manque

d'application des aspects QHSE. Ensuite, de faire correspondre chaque risque

à l'une des familles de 5M (Matière, Matériel, Main

d'oeuvre, Milieu et Méthode). Ainsi, non seulement le classement des

risques de la check-list aboutissant aux 5M s'est fait, mais aussi l'identifier

de la famille des 5M le plus important. La figure 8 ci-dessous,

dénommé diagramme d'Ishikawa est une méthode qui a permis

de classer les risques aboutissant à un effet en cinq familles :

- Matière : celle-ci renvoie aux

matières utilisées et entrant en jeu, et plus

généralement aux entrées du processus ;

- Matériel : il s'agit de

l'équipement, des machines, du matériel informatique, des

logiciels et des technologies ;

- Méthode : on retrouve ici, le mode

opératoire, la logique du processus et la recherche ; -

Main-d'oeuvre : elle renvoie aux interventions humaines ;

- Milieu : on regroupe ici l'environnement, le

positionnement, le contexte.

Effet

Main-d'oeuvre

Milieu

35

Figure 8: Aperçu du Diagramme d'Ishikawa

|