CHAPITRE I : CADRE DE L'ETUDE

1.1. La zone d'étude

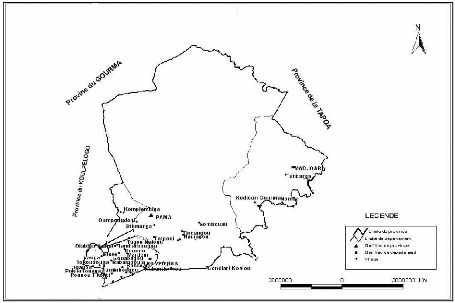

La province de la Kompienga comprend trois départements

qui sont : Pama, Kompienga et Madjaori (Figure 8). Elle a une superficie totale

de 6.998Km2 dont environ 1/3 est occupé par les réserves

forestières alors que les réserves de faune occupent un total de

41 7.000ha. Les visites ont concerné chacun des départements.

Dans chaque département, les villages où la production

cotonnière est effective ont été visités.

Figure N°8 : Localisation des sites

d'étude

1.2. Justification du choix du site

L'exploitation durable des ressources naturelles à des

fins agricoles est confrontée à des contraintes d'ordre

socio-économique mais aussi technique. Ainsi, au regard des besoins sans

cesse croissants des communautés en terre, en eau, en ressources

forestières animales etc., les techniques et les approches se

révèlent de plus en plus inadaptées ou sont mises à

rude épreuve et il s'impose d'entreprendre des actions pour contribuer

à atténuer les effets préjudiciables sur

l'environnement.

Pour la présente étude, les raisons qui ont conduit

au choix de cette province sont les suivantes:

- la production cotonnière est à ses

débuts, mais on note qu'il y'a tous les profils de producteurs anciens

et nouveaux; ce qui offre des perspectives pour la prise en compte des effets

dommageables sur l'environnement ;

- de nombreux acteurs de terrains s'interrogent sur les risques

environnementaux de cette culture en rapport avec l'équilibre

écologique de la région;

- cette Province fait partie de la Région de l'Est qui

regorge d'énormes potentialités fauniques du pays d'où la

nécessité de contribuer à une meilleure

compréhension de la dialectique expansion de la culture de coton et

préservation de la biodiversité pour l'adoption des mesures

adéquates pour leur gestion rationnelle.

CHAPITRE II : APPROCHE METHODOLOGIQUE 2.1. Contacts

et identification des sites

La mise en oeuvre de cette étude a

nécessité des concertations avec les services provinciaux qui

participent à la gestion intégrée des ressources

naturelles et à la protection de l'environnement. Des entretiens

informels ont donc été organisés avec les directeurs de la

DPECV, DPRA, DPAHRH, et les chefs de services et projets tels que l'UPC, le

PNGT et le PAIE en vue d'identifier les sites et les organisations de

producteurs. Puis, avec les techniciens de la SOCOMA et l'UPPC-Kompienga nous

avons obtenu des informations sur les GPC de chaque département. Cette

étape de contacts et d'identification a facilité le

repérage des producteurs et facilité les travaux de collecte de

données.

2.2. Les hypothèses de

recherches

Hypothèse générale est que l'introduction de

la culture du coton dans la région de l'Est occasionnerait des

préjudices au niveau environnemental.

De façon spécifique :

y' Les pratiques agricoles actuelles présenteraient des

risques pour les ressources naturelles.

y' Les retombées socio-économiques constitueraient

le facteur important de l'attrait pour la culture de coton.

y' La perception des risques environnementaux chez les

producteurs pourrait contribuer à l'atténuation des effets

dommageables.

2.3. Méthodologie de collecte des

données : les enquêtes

La méthodologie mise en oeuvre dans la collecte des

données de cette étude est basée sur une approche

holistique impliquant tous les acteurs de la préservation de la

biodiversité et la production de coton (Tableau 7). Ainsi, les

organisations socioprofessionnelles, les services techniques et les producteurs

de coton qui sont concernés par l'utilisation potentielle et la gestion

des ressources naturelles ont été pris en compte. En effet, la

connaissance des rapports entre les différents utilisateurs des

ressources ainsi que la façon dont elles sont gérées pour

satisfaire les besoins des populations sont fondamentales pour un

développement durable.

Ainsi, une méthodologie spécifique a

été adoptée pour chaque acteur :

i) Un questionnaire a été administré aux

producteurs de coton (chefs d'exploitation).

ii) Une Interview Semi Structurée (ISS) avec un

focus-groupe a été appliquée aux autres

producteurs (éleveurs, pêcheurs maraîchers, apiculteurs et

CVGF). Les axes essentiels de l'entretien ont été

préalablement répertoriés dans un guide d'entretien

(check-list).

iii) Avec les services techniques des entretiens ont eu lieu

autour de la problématique du coton et des risques environnementaux de

cette culture.

iv) Des observations directes sur les pratiques agricoles ont

été faites durant l'enquête.

Province Autres producteurs Producteurs de coton

Services techniques

|

Kompienga

|

Eleveurs

Pécheurs

Maraîchers Apiculteurs CVGF

|

Membre de GPC Non membre de GPC

|

Environnement et CV

Agriculture

Ressources halieutiques Ressources animales

PNGT, UPC

Santé, PAIE

|

Source : Données de l'enquête (2006

et 2007)

Tableau N° 7 : OP et service Technique

touchés par l'enquête.

2.4. Outil de diagnostic des sources et facteurs de

risques

De nombreux outils de gestion de risque ont été

développés en cindynique. Les méthodes MOSAR, AMDEC, HAZOP

et HACCP sont utilisées selon les opportunités et surtout la

nature du risque à diagnostiquer.

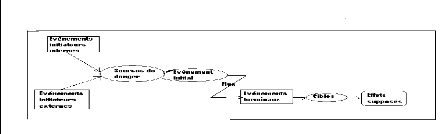

Pour l'identification des sources et facteurs de risque, la

méthode MOSAR (Méthode Organisée Systémique

d'Analyse du Risque) a été utilisé. C'est une

méthode générique qui permet d'analyser les risques

techniques d'une installation humaine et d'identifier les moyens de

prévention. Selon DASSENS et al (2007) cette méthode est

adaptée à l'étude des milieux et permet d'avoir une vision

globale des risques engendrés par l'installation. En outre, elle permet

de rechercher les dysfonctionnements techniques et opératoires d'une

installation ou d'un procédé dont les enchaînements peuvent

conduire à des événements non souhaités. Le

schéma suivant montre son principe.

Evénement initiateur :

événement à l'origine d'un changement d'état ou de

situation d'une source de danger du système, il peut être

d'origine interne ou externe au système source de danger.

Source de danger : origine du flux de danger,

elle est susceptible d'endommager une cible

Evénement initial :

événement redouté qui caractérise le point de

transition d'une situation normale vers une situation défaillante.

Flux : transaction non désirée du

système source avec son environnement sous, forme d'énergie, de

matière ou d'information.

Evénement terminal :

événement qui résulte de l'aboutissement du flux

initié par l'événement initial vers un état

perturbé du système (fait avéré quantifiable qui

agit sur la cible).

Cible : partie influée par le champ de

danger.

Effets supposés : dégâts

potentiels sur la cible, engendrés par l'événement

terminal.

L'analyse du risque étant une démarche complexe,

il faut se donner le maximum de chance de mettre en évidence la

majorité des risques d'où l'utilité d'une méthode

logique comme MOSAR qui fait appel à la modélisation

systémique car après avoir décomposé l'installation

en sous-systèmes et recherché systématiquement les dangers

présentés par chacun d'entre eux, ces sous-systèmes sont

remis en relation pour faire apparaître des scénarios de risques

majeurs (PERILHON, 1999).

2.5. Plan d'échantillonnage

L'échantillon qui a fait l'objet du suivi provient des

exploitations cotonnières et des autres organisations

socioprofessionnelles paysannes présentes dans le site d'étude

(voir tableau 8).

. Les exploitations cotonnières :

l'échantillon des producteurs a été identifié et

choisi à partir de la liste des GPC présents dans la province et

en fonction de leur répartition géographique. L'objectif

était de couvrir au plus que possible l'ensemble de la province.

Sur environ 145 GPC (dont 70 pour le département de

Pama, 45 pour celui de Kompienga et 30 pour celui de Madjoari) que compte

l'ensemble de la province (Communication de l'UPPK, 2006), une soixantaine (60)

d'exploitations agricoles cotonnières appartenant à trente sept

(37) GPC a été retenue pour l'étude sur la base du

volontariat mais aussi de l'accessibilité des sites de production.

. Les autres organisations de producteurs

paysans : il s'agissait d'organisation d'éleveurs, de

pêcheurs, de groupement de gestion des forêts, d'apiculteurs, de

maraîchers dont 157 de leurs membres ont été

contactés et ont pris part aux discussions de groupe.

Au total, ce sont 19 villages de la province qui ont

été visités lors de l'enquête (Cf. liste jointe en

annexe).

|

Département

Organisation

|

Pama

|

Kompienga

|

Madjoari

|

Total

|

|

Cotonculteur

|

31

|

14

|

15

|

60

|

|

Eleveur

|

59

|

16

|

8

|

83

|

|

Pêcheur

|

8

|

16

|

-

|

24

|

|

CVGF

|

-

|

-

|

23

|

23

|

|

Apiculteur

|

15

|

-

|

-

|

15

|

|

Maraîcher

|

12

|

-

|

-

|

12

|

|

Fréquence

|

57,60%

|

21,20%

|

21,20%

|

100%

|

Source : Données d'enquêtes (2006

et 2007)

Tableau 8 : Répartition géographique

de l'échantillon de producteurs

2.6. Choix des variables

L'objectif principal étant de diagnostiquer les risques

et impacts environnementaux liés à la culture de coton, trois

thématiques ont été considérées : (i) la

caractérisation de l'activité, (ii) l'appréhension des

risques sur l'environnement et (iii) l'opinion qui se dégage et la

formulation des solutions. Les questionnaires et le guide d'entretien ont

été élaborés autour de ces thématiques. Les

paramètres d'intérêt peuvent être

résumés de la façon suivante :

Les incidences socio-économiques : Il

s'agit d'évaluer les retombées financières, les facteurs

de production, les changements intervenus en terme d'abandons ou non par les

producteurs, de produire d'autres spéculations végétales

après avoir introduit la culture de coton. De même, les motifs de

maintien ou d'abandon de la culture de coton, les sources de motivation des

producteurs pour cette culture et l'ancienneté dans le métier ont

été considérés.

Pour l'appréciation de la rentabilité, à

défaut de pouvoir faire une comparaison avec les autres

spéculations, un calcul simple a été fait pour

déterminer la marge brute de la production de coton. Il s'est agi de

déduire les dépenses effectuées pour les intrants

agricoles (pesticides, engrais et semences) du prix d'achat du coton. Enfin,

les acquisitions réalisées par les producteurs grâce au

revenu tiré de la production de coton ont été

évaluées.

Facteurs de dégradation des ressources de

l'écosystème : La dégradation de

l'écosystème étant liée à des facteurs

anthropiques et naturels, il nous a paru indispensable de prendre en compte les

intrants chimiques utilisés (nature, lieu d'approvisionnement), le mode

opératoire pour le dosage, les pratiques agricoles (jachère, la

succession culturale, le mode d'épandage des pesticides et l'usage des

pesticides du cotonnier sur d'autres spéculations.

Risques environnementaux : Pour analyser les

risques environnementaux liés à la production de coton, les

paramètres suivants ont été considérés :

- la distance des points d'alimentation en eau des humains et des

animaux par rapport aux champs de coton ;

- les équipements de protection des producteurs au cours

des traitements du cotonnier ;

- le devenir des emballages des pesticides après

utilisation et estimation de l'importance à partir des quantités

utilisées ;

- les zones de pâture des animaux et

- les intentions d'augmenter les superficies de production.

Perception des problèmes environnementaux :

Il s'est agi là d'une enquête d'opinion qui fournit des

informations sur les perceptions des producteurs par rapport aux

problèmes éventuels qui pourraient survenir suite à

l'exposition aux pesticides des humains. Il en est de même des risques

encourus par les animaux, l'eau et des dangers pour les sols et les autres

composantes de l'écosystème (les abeilles, les animaux sauvages,

les poissons). D'autres aspects tels les faits rapportés dans la zone et

qui sont liés à l'utilisation des pesticides ont

été investigués.

Formulation de proposition : Les interviews

ont également permis de collecter des propositions de solutions sur les

problèmes associés à la production de coton ou

susceptibles de l'être. Chaque acteur concerné par l'utilisation

et la gestion des ressources naturelles a ainsi fait des propositions de

solutions pour prévenir les risques d'intoxication en particulier, et

pour une gestion rationnelle des ressources naturelles en

général.

2.7. Organisation pratique de

l'enquête

Des sorties de reconnaissance dans la zone d'étude ont

été effectuées et ont permis d'identifier et

d'apprécier l'importance des GPC et des autres organisations de

producteur. Puis, l'enquête proprement dite a couvert les périodes

du 18 août au 6 septembre et du 5 au 14 octobre 2006. Le questionnaire a

au préalable fait l'objet de test auprès de neuf (9) chefs

d'exploitation ce qui a permis d'affiner celui-ci. Un deuxième passage

en juillet et août 2007 dans les sites de production a permis la collecte

de donnée et faire des observations complémentaires. Les

questionnaires et guides d'entretien ont été administrés

avec l'aide d'interprète. Les questionnaires ont été

individuellement administrés aux producteurs, tandis que les guides

d'entretien ont concerné des groupes de producteurs.

2.8. Support de collecte des

données

Un questionnaire a été élaboré

(voir annexe 1) et administré aux chefs d'exploitations

cotonnières. Pour les autres organisations de producteur un guide

d'entretien a permis de collecter les informations au cours d'entretien de

groupe.

2.9. Analyse statistique des

données

Les données collectées ont fait l'objet d'un

dépouillement manuel. L'analyse des données à l'aide du

tableur EXCEL 2003 a permis de décrire la pratique de la culture de

coton, les revenus tirés et les perceptions des producteurs sur les

risques environnementaux qui sont associés. Les résultats ont

été résumés par des statistiques descriptives :

moyennes, fréquences et les écart-types.

Pour permettre de mieux appréhender la portée

des résultats de cette étude, il importe de rappeler quelques

concepts en relation avec la problématique environnementale de la

culture de coton. Il s'agit en particulier des concepts d'impact

environnemental.

2.10. Définitions des Concepts en relation

avec les risques environnementaux

·

· L'environnement

L'Agence Française de Normalisation (AFNOR) donne les

définitions suivantes :

· L'environnement est un ensemble à un moment

donné, d'agents physiques, chimiques et biologiques et des facteurs

sociaux susceptibles d'avoir un effet direct et indirect immédiat ou

à terme sur les organismes vivants et les activités humaines ;

· L'environnement est un ensemble de facteurs physiques,

chimiques, biologiques, esthétiques, sociaux et autres constituant le

cadre dans lequel un organisme exerce ses activités.

Selon le code de l'environnement burkinabé,

l'environnement est l'ensemble des éléments physiques, chimiques,

et biologiques naturels ou artificiels et des facteurs économiques

sociaux, politiques et culturels, qui ont un effet sur le processus du maintien

de la vie, la transformation et le développement du milieu, les

ressources naturelles ou non et les activités humaines.

Toutes ces définitions laissent percevoir que la notion

de l'environnement est complexe et en fonction de différentes

conceptions. Deux principales conceptions peuvent être identifiées

:

· La conception biocentrique

considère l'existence de l'environnement de façon

indépendante de celle de l'homme. Dans cette conception, l'environnement

est considéré comme un ensemble d'objets en inter action. C'est

un écosystème dans lequel l'Homme (y compris son organisation

sociale) et ses activités sont des éléments naturels

constituants parmi d'autres.

· La conception

anthropocentrique perçoit par contre l'environnement comme

un espace de nature physique informationnel défini à travers les

relations de l'Homme sujet et des différents objets qui constituent la

nature. Dans cette conception l'environnement n'existe que par rapport à

l'homme.

·

· Impact environnemental

Dans une approche systémique, l'impact implique

l'action d'un système `source' sur un système `cible'. Le

système `source' peut être une activité humaine et le

système cible est, quant à lui, une composante de l'environnement

(homme, faune, flore, écosystème.).

· L'impact direct peut engendrer

une succession d'impacts secondaires.

· L'impact potentiel est le

risque d'impact qui prend en compte toutes les potentialités toxiques,

éco toxicologiques et écologiques. Il se caractérise par

l'action d'une source (nature, intensité, etc.), l'exposition et

l'accessibilité des cibles, la sensibilité des cibles.

L'impact potentiel est lié à la quantité

et à la concentration du rejet, la mobilité et la

tendance

à la dispersion, la persistance dans le milieu

(dégradabilité, l'accumulation dans les sédiments

des tissus vivants, l'effet nuisible pour l'Homme, les plantes,

les écosystèmes et pour les cibles non vivants).

·

· Notion de risque

C'est un événement possible, redouté et

caractérisé par la probabilité d'occurrence d'une action

et des effets correspondants. Le risque est donc une conséquence

environnementale, potentielle d'un anthropo système en fonctionnement

anormal lié à un dysfonctionnement.

Dans le cadre de cette étude, le diagnostic des

risques et impacts environnementaux de la culture du coton revient à

identifier les systèmes `sources' pour apprécier les changements

ou les modifications susceptibles d'affecter de façon

préjudiciable l'équilibre environnemental dans la région.

Autrement dit, quelles sont les modifications ou les atteintes réelles

et probables que peuvent induire la culture cotonnière sur les

composantes de l'environnement à savoir l'Homme, la flore, la faune et

l'écosystème.

Troisième Partie : RESUTATS ET

DISCUSSION

CHAPITRE I : IDENTIFICATION DES PRODUCTEURS ET DE LA

PRODUCTION

1.1. Caractéristiques générales

des exploitations cotonnières

1.1.1. Structure des exploitations

Les résultats rapportés par le tableau N°

9 montrent les caractéristiques de la structure des exploitations

à travers la taille leurs l'exploitation, les superficies

emblavées pour le coton d'une part et pour les céréales de

l'autre ainsi que des éléments caractéristiques du chef

d'exploitation.

VARIABLES

|

ANNEES

2005 2006

|

Nombre

|

60

|

60

|

Ancienneté de 1-3 ans (%)

|

|

58

|

Ancienneté de 4-6 ans (%)

|

|

22

|

Ancienneté de plus de 6 -10 ans (%)

|

|

20

|

Surface emblavée en coton (ha)

|

3,23 #177; 3,35

|

3,3 1#177;2,60

|

Surface emblavée en céréales (ha)

|

4,08 #177; 3,92

|

4,94#177; 3,63

|

Producteurs Mossi (%)

|

|

48

|

Producteurs Gourmantchés (%)

|

|

38

|

Autres Ethnies* (%)

|

|

14

|

Producteurs à l'âge >20<30 ans (%)

|

|

35

|

Producteurs à l'âge >31<41 ans (%)

|

|

33,33

|

Producteurs à l'âge >42=65 ans (%)

|

|

31,67

|

Producteurs non instruits (%)

|

|

25

|

Producteurs alphabétisés (%)

|

|

30

|

Producteurs de l'école classique (%)

|

|

11

|

Producteurs de l'école coranique (%)

|

|

34

|

Producteurs de profession agriculteur (%)

|

|

88,33

|

Producteurs d'autres professions (%)

|

|

11,67

|

|

Tableau 9 : Caractéristiques structurales

des exploitations productrices de coton dans la province de la

Kompienga

(*) La composition ethnique des autres organisations paysannes

se présente comme suit :

· Les éleveurs sont majoritairement des peulh

· Les apiculteurs composés de Gourmantché

· Les maraîchers composés de Mossi et

Gourmantché

· Les pêcheurs constitués de Mossi, de Dioula

et de Gourounsi

· Les CVGF composés de Gourmantché.

Les exploitations sont en générale de taille

d'environ 6ha où les producteurs pratiquent la culture du coton et

d'autres céréales. Les exploitations sont la

propriété de plus d'allochtones surtout les Mossi. Tous les

exploitants sont actifs avec cependant plus de jeunes entre la vingtaine et la

quarantaine. Ils sont en majorité instruits et exercent quasiment la

profession d'agriculteur. L'examen des résultats (Tableau 8) indique que

la production du coton dans la zone date d'une décennie au plus avec 80%

d'entre eux depuis moins un quinquennat. Au regard des superficies

exploitées nous constatons un accroissement des superficies moyennes

exploitées aussi bien pour le coton que pour les autres

céréales rentre 2005 et 2006 respectivement de 2,48% et de 21%.

Entre les années, les superficies exploitées en coton sont

inférieures à celles destinée aux autres

céréales. Le fait notable est que les superficies moyennes

emblavées en coton sont toujours inférieures à celles en

céréale sur l'ensemble des deux années. Un examen des

figures 9 et 10 portant sur les niveaux de superficies exploitées

indiquent que :

Le niveau de superficie le plus élevé sur la

période d'observation est situé entre 1,5 et 3ha pour : 39,28% et

36,66% en 2005 respectivement pour le coton et les céréales et

45,76% et 28,33% en 2006 respectivement pour le coton et les

céréales.

Par contre, en dessous de 3ha d'exploitation les producteurs de

coton sont majoritaires en année 2005 et en 2006.

En revanche, lorsque les parcelles d'exploitation sont

supérieures à 3ha, ce sont les classes de superficie en

céréales qui sont les plus fréquentes sur les deux

années d'observation.

|

50,00%

40,00%

|

|

|

|

|

|

coton céréale

|

|

|

|

|

[0-1,5 [ [1,5 -3[ [3- 4,5[ [4,5- 6[ = 6

Classe de superficie en ha

Source : Données d'enquête (2006)

Figure N°9 : Niveau de superficies

exploitées par les producteurs en 2005

|

50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 25,00% 20,00% 15,00%

10,00% 5,00% 0,00%

|

|

|

|

|

coton céréale

|

|

|

|

[0-1,5 [ [1,5 -3[ [3- 4,5[ [4,5- 6[ = 6

Classe de superficie en ha

Source : Données d'enquête

(2006)

Figure N°10 : Niveau de superficies

exploitées par les producteurs en 2006

En outre, 61,67% des producteurs affirment être

propriétaires des parcelles qu'ils exploitent. Dans ce groupe il y a les

autochtones (gourmantché) mais aussi des migrants. Bien que ces derniers

ne disposent pas de titre foncier, ils estiment cependant qu'ayant accompli les

formalités et ayant eu l'aval des propriétaires terriens ils

pensent pouvoir disposer de ces terres. Les 38,33% restants disposent des

terres en location ou sous forme d'emprunt. Par ailleurs, selon certains

producteurs lorsque les parcelles sont données en location aux

producteurs il leur est interdit de pratiquer l'agroforesterie.

Ces éléments de caractérisation des

exploitations nous laissent penser à l'émergence de la culture du

coton dans la Kompienga, accompagné de l'extension des superficies qui y

sont annuellement consacrées en vue d'accroître la production.

L'extension est source de déforestation et

d'élimination d'espèces végétales parmi lesquelles

les plus vulnérables sont amenées à disparaître. La

destruction de biotopes floristiques (végétales) et fauniques qui

conduit à la disparition d'espèces végétales et aux

migrations ou la disparition d'espèces animales, parmi lesquelles les

insectes pollinisateurs telles que les abeilles ce qui est source de baisse de

rendement de la productivité agricole et forestière etc.

La disparition définitive d'espèces est source de

baisse de la diversité biologique.

Par ailleurs le fait que ce sont les allochtones qui sont

majoritaires dans la production du coton pourrait expliquer la tendance

à l'extension de la terre en défaveur de l'intensification par

l'investissement probablement à cause de l'insécurité

foncière due au statut de la tenure du foncier. De pus la production

agricole est l'apanage de petits producteurs subsistant, ce qui ne laisse pas

entrevoir une proche amélioration des pratiques de production.

Le niveau d'instruction élevé des producteurs

est un facteur favorable à l'introduction d'innovations de technologies

d'intensification des pratiques et d'éduction à l'éco

citoyenneté favorables à la préservation de

l'environnement et du cadre de vie.

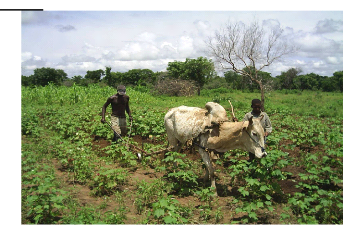

1.1.2. Equipements agricoles

L'enquête révèle que les grands

équipements agricoles (motorisés) sont quasiment inexistants. Un

cas de possession de tracteur a été observé dans le

département de la Kompienga. Les équipements moyens sont

cependant présents. Il s'agit essentiellement du matériel

aratoire. Par contre, dans l'aire cotonnière ouest burkinabé,

TERSIGUEL (1992) a mis en exergue un développement de la culture

attelée et de la motorisation. Dans notre zone d'étude, 76,67%

des producteurs détiennent au moins une charrue bovine ou asine. Ces

équipements agricoles sont importants dans les exploitations

cotonnières car ils peuvent conditionner la taille des superficies

exploitées et augmenter la production. SPACK (1997) a déjà

évoqué qu'en pays gourma, lorsqu'un paysan acquière une

charrue cela s'accompagne d'une augmentation de superficie exploitée. De

même, INERA (2000) estime que la culture attelée et dans une

moindre mesure, la motorisation se développe en zone cotonnière

et engendrent une augmentation de la production cotonnière et

vivrière principalement par une augmentation des surfaces

cultivées par exploitation et par personne.

Pour les traitements phytosanitaires du cotonnier, 68,8 8% de

l'échantillon enquêté ont à leur possession au moins

un pulvérisateur manuel ou à pile. Les producteurs qui n'en

possèdent pas (3 1,12%) font recours à un emprunt. Enfin,

d'autres équipements comme les rayonneurs, les semoirs, les charrettes

sont présents chez un certain nombre de producteurs.

1.2. Types de cultures

Dans notre zone d'étude, les spéculations

agricoles exploitées par les producteurs sont les suivantes : Zea

mays (Maïs), Sorghum dura (sorgho), Pennisetum

glaucum (petit mil), riz (Oryza sativa), pour les

céréales ; Vigna unguiculata (niébé),

Vigna subterranea (poids de terre), Phaseolus vulgaris

(haricot) pour les protéagineuses ; Arachis hyppogea (arachide)

pour les oléagineuses et Colocynthis vulgaris L. (melon) et la

pastèque (Citrullus colocynthis) pour les cultures

maraîchères. Il y a par moment une association entre ces cultures.

Les associations les plus courantes concernent le maïs et le

niébé.

1.3. Rotation culturale

La succession culturale est très courante. Elle

concerne la plupart des cultures. L'ordre de rotation vise à permettre

aux cultures de bénéficier des arrières effets des

fertilisants et de lutter contre certaines adventices selon les

enquêtés. Dans l'échantillon concerné par

l'étude, 88,88% des interviewés la pratiquent et 11,12% ne la

pratiquent pas. Parmi ceux qui la pratique, 66,67% des chefs sont à

mesure de donner l'ordre de succession des cultures 33,33% n'en peuvent pas. Le

(Tableau 10) rend compte de la situation. Aussi, il faut noter que ces

rotations sont très diversifiées.

Photo N° 1: Labour de champ avec une charrue

à traction bovine

Ordres de successions Effectif Fréquence

(%)

Coton-maïs-coton 8 20

Maïs-coton-maïs 7 17,5

Coton-maïs-sorgho-coton 5 12,5

Coton-sorgho-coton 3 7,5

Mil-coton-maïs-mil 2 5

Sorgho-coton-sorgho 2 5

Coton-petit mil-coton 2 5

Haricot-coton-maïs-haricot 1 2

Coton-maïs-pastèque-coton 1 2,5

Source : Données d'enquête (2006

et 2007)

Tableau N°10 : Successions culturales

pratiquées dans la zone de l'étude

Il ressort de l'analyse du tableau que l'ordre de succession

« coton-maïs-coton » est le plus fréquent dans

près de 37,5% de cas.

1.4. Activité d'élevage dans la

culture de coton.

L'élevage est pratiqué par la majorité

des producteurs. Le cheptel est constitué de bovins, de petits ruminants

(ovins et caprins) ainsi que de la volaille et d'asin. Sur l'ensemble de

l'échantillon, seul trois (03) producteurs ne possèdent pas de

ruminants. Le taux élevé (95%) de ceux qui possèdent les

ruminants s'explique aisément par leurs multiples apports dans les

activités agronomiques. La traction (bovine ou asine) et le fumier

apparaissent comme les plus fréquents apports des animaux dans la

production végétale. Ils sont cités par 80% des

producteurs qui utilisent les ruminants dans la réalisation des

opérations de labour et de fertilisation. Les autres apports

rapportés par 20% des producteurs concernent la génération

de revenus monétaires pour acquérir de produits

vétérinaires et d'intrants agricoles.

INERA (2000) avait déjà évoqué la

forte intégration entre élevage et culture de coton dans la zone

cotonnière ouest burkinabé.

1.5. Conclusion partielle

La zone d'étude est marquée par une forte

migration. Les ethnies allochtones sont majoritairement les Mossis (48,33%) de

l'échantillon de producteurs qui pratiquent la culture de coton. Cette

situation pourrait expliquer les actions en défaveur de

l'intensification eu égard à l'insécurité

foncière. Aussi, la production végétale s'effectue sur des

superficies relativement petites avec toute fois une part élevée

pour les céréales que le coton. L'ancienneté des

producteurs dans la cotonculture étant récente laisse entrevoir

une lenteur pour l'adoption des paquets technologiques d'où des risques

de dégradation de l'environnement.

CHAPITRE II : RETOMBEES SOCIO-ECONOMIQUES 2.1.

Ancienneté et motivation pour la profession

La culture de coton dans la zone d'étude est assez

récente pour la majorité (Tableau 11). La moyenne

d'ancienneté dans la culture cotonnière est de 4,2 #177; 3,09 ans

pour l'effectif interviewé. Sur l'ensemble de l'effectif concerné

par l'enquête, 58,33% n'excède pas 3 ans d'ancienneté. Ceux

qui pratiquent cette culture depuis au moins 10 ans sont au nombre de sept

(07).

Classe d'ancienneté (années)

[1 - 3] [4 - 6] [7 - 9] [10 -12] Total

Effectif (producteurs) 35 13 5 7 60

Fréquence (% des producteurs

enquêtés) 58,33 21,67% 8,33% 11,67%

100%

Source : Données d'enquête (2006)

Tableau 11: Répartition des producteurs

selon leur ancienneté dans la cotonculture

En ce qui concerne la motivation pour la pratique de la culture

de coton, les raisons évoquées sont diverses. Les motivations

courantes les plus évoquées sont les suivantes :

· La génération de revenu monétaire

: La rentabilité et le bénéfice sont rapportés par

61,04% des producteurs enquêtés comme des motifs de

décision d'investir dans la cotonculture ;

· Autres motivations importantes : La facilité

d'écouler, l'assurance d'un marché, la possibilité

d'acquérir les intrants à crédit, les effets probables

d'entraînement positif sur les autres spéculations sont

évoqués par 3 8,96% des producteurs. En rapport avec cette

dernière motivation, des producteurs indiquent qu'une partie des

fertilisants (NPK, Urée) acquis pour la production de coton est

utilisée pour d'autres spéculations végétales.

2.2. Organisation de la production à

l'échelle de l'exploitation

Dans les exploitations, la production cotonnière se

fait en fonction des ressources humaines disponibles mais aussi de

l'intérêt que chacun y accorde. Il n'y a pas un ordre

d'organisation privilégié dans la zone. Il faut constater que

ceux qui disposent d'une famille font participer certains de leurs membres

directement ou indirectement. A défaut, ils font recours à

l'entraide culturale qui est une forme d'organisation de la culture bien

pratiquée dans la zone. La production de coton implique donc toutes les

couches socio-économiques présentes au sein des ménages

agricoles ou à l'extérieur (Tableau 12). Le tableau 12

résume les principales formes d'organisation de la production de coton.

On note que la combinaison de plusieurs types de main d'oeuvre est la

règle dans la zone d'étude.

Photo N°2: Entretien de champ lors d'une entraide

culturale

Type de main d'oeuvre Nombre de cas Fréquence (%

des producteurs

(producteurs) enquêtés)

Femme + enfants + MOS+EC 13 21,31

Femme + enfants + EC 13 21,31

Femme + enfants 8 13,11

EC 7 11,47

Main d'oeuvre salariée 5 8,20

Femme+enfants+MOS 5 8,20

Femme+EC+MOS 2 3,28

Femme 2 3,28

Femme + EC 1 1,64

Femme + MOS 1 1,64

Enfant + MOS 1 1,64

EC+MOS 1 1,64

Femme + EC+MOS 1 1,64

Femme 1 1,64

MOS : Main d'oeuvre salariée ; EC : entraide culturale

Source : Données d'enquêtes (2006 et

2007)

Tableau 12: Participation des catégories

socioéconomiques dans la cotonculture

De façon spécifique, les femmes constituent la

principale force de travail dans la culture de coton. Elles sont mises à

contribution dans 78,69 % des ménages des producteurs

enquêtés. La seconde force de travail concerne les enfants

utilisés dans 65,57% des ménages des producteurs

enquêtés. Si ces catégories socioéconomiques

constituent une main d'oeuvre à faibles coûts pour les producteurs

de coton, leurs bénéfices tirés de la cotonculture ne sont

pas établis. Au contraire, leur contribution étant

considérée dans le cadre de la main d'oeuvre familiale, il est

fort probable que les bénéfices monétaires de la

production de coton leur échappent ou soient marginaux par rapport

à ceux du chef de ménage.

En revanche, l'utilisation de la main d'oeuvre

salariée dans la production de coton est encore relativement rare dans

la zone. Environ 47,5 5% des producteurs enquêtés ont eu recours

à la main d'oeuvre salariée. Ce type de main d'oeuvre est

seulement utilisé en complément de la main d'oeuvre familiale

et/ou de la main d'oeuvre sociale (entraide culturale). L'étude de

WININGA (1995) a montré que dans la Tapoa (village de Napoukoré),

l'emploi de la main d'oeuvre salariée atteignait 43% à 75% chez

les producteurs de coton.

2.3. Revenus monétaires et leur

destination

2.3.1. Les revenus bruts monétaires de la

cotonculture

Les revenus qui ont été obtenus sont ceux de

l'année 2005. Il s'agit des marges brutes obtenues par les producteurs

déduction faite des crédits en intrants agricoles (pesticides,

semences et engrais) octroyés par les compagnies cotonnières.

Ainsi, les 56 enquêtés qui ont cultivé le coton en 2005 ont

obtenu une masse monétaire estimée à 27 592 160 FCFA pour

un total 160,10 ha emblavés soit une marge brute de 172 343 FCFA/ha. La

plus grande marge brute constatée a été de 2,45 millions

(pour 14 ha exploités), soit une marge brute de 612 500 FCFA/ha. La plus

petite marge est 3 000 FCFA pour un ha exploité. Une perte de

près de 60 000 FCFA a été révélée par

un producteur. Les revenus tirés du coton sont donc très

variables d'un producteur à un autre et en fonction de la taille des

superficies emblavées.

2.3.2. Les investissements consentis

Parmi les facteurs de production il y a les intrants

agricoles (pesticides, engrais, semences) le matériel agricole et le

capital humain (main d'oeuvre) et les autres coûts de production tel que

les opérations culturales (préparation du sol et l'entretien des

cultures) et la récolte.

En général les pesticides, les engrais, les

semences et les pulvérisateurs sont donnés aux producteurs par le

biais des GPC sous forme de crédits avant ou pendant la campagne de

production. En effet, sur l'échantillon qui a fait l'objet de

l'étude 100% ont eu recours à ces crédits auprès de

la SOCOMA.

Les crédits de la campagne en cours (2006-2007) sont

évalués à environ 16 744 850 FCFA pour les pesticides, les

semences et l'engrais pour les 59 enquêtés. Ceci correspond

à environ 283 811 FCFA par producteur et 90 269 FCFA par hectare. Le

plus gros crédit octroyé est de 2 millions pour 13 ha et le plus

petit est de 10 700 FCFA pour 0,70 ha.

2.3.3. Destinations des revenus de la culture de

coton

Les revenus tirés de la vente du coton sont

diversement utilisés par les producteurs. Dans la zone, les

dépenses couramment effectuées après la vente se

résument à la résolution des problèmes sociaux.

Mais à côté de ces problèmes sociaux certains

producteurs ont pu acquérir des biens matériels.

Sur les 60 producteurs qui ont pratiqué cette culture

jusqu'en 2005, les revenus ont permis à :

· 31,86% de producteurs d'acheter des animaux (bovins,

petits ruminants et ânes) ;

· 17,70% d'effectuer des dépenses tels celles

liées à la santé, aux frais de scolarité ;

· 15,93% de construire des maisons ou l'achat de

matériaux de construction ;

· 12,39% d'acheter des céréales ;

· 12,39% de se procurer des matériels agricoles

(charrue, pulvérisateur, charrette)

· et 9,73% de payer des moyens de déplacement

(vélo, moto).

Ces données suggèrent l'importance que les

cotonculteurs accordent aux facteurs de production suite à la vente du

coton. En effet, les intrants agricoles (animaux, matériels agricoles)

constituent plus de 44% des dépenses effectuées avec les revenus

tirés de la vente du coton.

2.3.4. Perception paysanne de la rentabilité de

la cotonculture

La rentabilité se définit comme étant

l'aptitude d'une entreprise, d'un capital ou d'un investissement à

dégager un revenu ou un profit. Autrement dit, étudier la

rentabilité d'une exploitation revient donc à examiner si le

système de production fonctionne bien ou mal. Dans le cas de la

présente étude, l'opinion des producteurs a été

recueillie. Il ressort que 86,44% de nos interlocuteurs reconnaissent un

certain niveau de rentabilité de la cotonculture. Mais, ils mentionnent

également la pénibilité des travaux de la culture du coton

pour conclure sur le fait que la marge bénéficiaire obtenue ne

peut pas compenser l'énergie investie et 13,56% estiment ne pas

connaître la rentabilité de cette activité.

L'analyse des facteurs de démotivations dans la culture

de coton fournit d'autres renseignements complémentaires sur la

perception paysanne de la rentabilité (Figure N°11).

38%

13%

7%

9%

33%

Baisse Prix d'achat et acquisition d'intrants

hausse prix d'intrants et paiement tardif

Risque santé et environnement

Débouchés pour autres spéculations

Problème foncier et GPC

Source : Données d'enquête (2006 et

2007)

Figure N° 11 : Quelques facteurs de

démotivations dans la culture de coton

Il ressort que le facteur prix du coton et/ou des facteurs de

production sont les principaux déterminants de la poursuite ou non de la

culture de coton. Environ, 38% des enquêtés accordent une

importance aux niveaux des prix du coton graine et à l'acquisition des

intrants. De même, 33% des producteurs fondent leur décision

d'abandonner le coton sur le niveau des prix des intrants, le délai de

paiement et de l'enlèvement du coton graine. Au total, environ 71% des

producteurs fondent leur décision de produire ou non le coton sur le

facteur prix, et partant sur le marché. Il est important de souligner

que le long délai d'attente des

producteurs pour l'enlèvement et le paiement du coton

est une réalité que vivent les producteurs. Cela est un facteur

d'autant plus important que les producteurs sont guidés à

minimiser certains risques (incendie et battage par la pluie). Aussi, quand le

paiement est fait d'autres problèmes (internes aux GPC) relatifs

à la répartition des charges des crédits agricoles ne

semblent pas convenir à tous les membres.

En revanche, les risques de santé ne semblent pas

importants dans la décision des producteurs de produire ou non le coton.

Environ 13% des producteurs pourraient abandonner le coton si les risques de

santé, environnementaux et la pénibilité de travail

perdurerait. Les problèmes foncier et de gestion des GPC pourraient

constituer des démotivations pour 6,66% des producteurs. Enfin, une

amélioration des débouchés de produits

céréaliers et maraîchers entraînerait un abandon de

la culture de coton par 8,88% des producteurs enquêtés. Ce dernier

critère est similaire au critère lié au marché,

c'est à dire au facteur prix. Ce qui fait passer l'importance des

facteurs prix (produits et intrants) à 80% des producteurs

enquêtés. Une enquête menée par INERA (2000)

révèle que la notion du risque financier est la plus

déterminante dans la prise de décision chez les cotonculteurs.

2.4. Effets d'entraînement de la cotonculture

sur le choix des spéculations agricoles

Les résultats de la question sur le choix des

spéculations agricoles par les producteurs et les changements qui y sont

intervenus jusqu'en 2005 et avant leur implication dans la culture de coton

fournit des informations sur la stabilité des choix de production

agricole dans la zone de l'étude.

27%

38%

35%

Ajout de spéculation Abandon de spéculat ion Aucun

changement

Source : Données d'enquête 2006

Figure N°12 : Choix des spéculations

et changement intervenu chez les producteurs

Il ressort de l'analyse que :

· 27% des personnes enquêtées n'ont pas

opéré de changement. En d'autres termes, l'implication des

producteurs dans la culture cotonnière n'a pas eu d'effet sur les autres

spéculations traditionnellement exploitées. Le coton co-existe de

façon générale avec les autres cultures ;

· Toutefois, 35% des producteurs ont dû abandonner

certaines cultures. Parmi lesquelles figurent l'arachide, le mil, le riz, le

sorgho, l'igname, le haricot et les melons. Seul le maïs n'est pas

concerné ;

· En revanche, 38% des producteurs ont introduit des

spéculations après l'introduction du coton. Dans ce cas, c'est le

maïs qui a été ajouté par 37,04% des producteurs

enquêtés. Cela peut s'expliquer par la possibilité

d'accès aux intrants (NPK, urée) obtenus à crédit

pour le coton et qui sert aussi à la fertilisation du maïs. Cela

suggère également une forte relation entre la culture de coton et

celle du maïs. Cette forte relation a été favorisée

par le dispositif d'encadrement des producteurs de coton dans lequel les

compagnies cotonnières font la promotion de la culture de mais en vue de

valoriser les arrières effets de la fertilisation du cotonnier.

IL reste cependant que des cas de famine ont

été évoqués et les interviewés les lient au

fait que beaucoup de producteurs agricoles s'adonnent de plus en plus à

la culture de coton au détriment des cultures vivrières.

Contrairement aux autres départements, à Madjoari cette

préoccupation est partagée par la majorité des

producteurs. Ils pensent que la baisse de la production

céréalière dans la localité est due au fait que des

producteurs céréaliers s'investissent davantage dans la culture

cotonnière.

Car, d'après les enquêtés (cotonculteurs

et autres producteurs), jadis excédentaire de céréales des

autres départements de la province, Madjoari connaît ces

dernières années de graves pénuries de

céréales.

2.5. Conclusion partielle

La culture de coton génère des revenus

substantiels aux producteurs. Elle contribue à la satisfaction de

certains besoins sociaux donc importante dans les revenus des ménages de

la région. L'organisation sociale de la production est basée sur

la main d'oeuvre familiale avec une grande mise à contribution des

femmes (78,69% des cas) et des enfants (65,57% des cas). Les effets

d'entraînement de la cotonculture sur le choix des autres

spéculations agricoles ont été mis en évidence chez

près 73% de l'échantillon étudié.

Cependant, si la même dynamique est maintenue, la

dégradation des ressources naturelles serait le corollaire de

l'expansion de cette spéculation.

CHAPITRE III : LES FACTEURS DE DEGRADATION DES

RESSOURCES NATURELLES

3.1. L'extension des champs

La création de nouveaux champs correspond à des

soucis de satisfaction de certains besoins. L'exploitation agricole repose

essentiellement sur le capital foncier. Donc, il va de soi que les producteurs

soient guidés dans la mesure du possible par l'accroissement des

superficies. Les principales raisons évoquées par les producteurs

pour l'extension des superficies agricoles sont :

· L'accroissement des revenus monétaires pour

74,24% des producteurs enquêtés. L'augmentation des superficies

entraîne un accroissement de la production alimentaire et partant un

surplus plus important à commercialiser. En outre, l'accroissement des

superficies permet de produire non seulement des produits alimentaires, mais

également des produits agricoles de rente (coton, et autres)

destinés à la commercialisation ;

· La gestion de la fertilité des sols pour 18,18%

des producteurs. L'expansion des superficies agricoles permet de limiter les

effets de la baisse de la fertilité et de la présence des

adventices. Cette stratégie permet de mettre les superficies à

faible fertilité en jachère, même si cette technique est de

plus en plus rare ;

· La pression démographique au sein des

ménages pour 7,5 8% des producteurs. En particulier, l'augmentation de

la taille du ménage entraîne la création de nouveaux champs

pour répondre aux besoins plus importants des membres.

Photo N° 3: Champ de coton

3.2. Pratique de la jachère

La jachère est une technique qui consiste à

laisser un champ au repos pendant quelques années afin qu'il puisse

retrouver sa fertilité. Dans le site concerné par l'étude,

cette technique n'est plus courante. Sur l'échantillon

considéré :

· 70% d'enquêtés ne la pratiquent plus et

dans ce sous-groupe, 73, 81% pensent que cela est imputable au manque d'espace

tant disque 26,19% estiment que leurs parcelles sont toujours fertiles. En

effet, la pression démographique est une réalité dans la

zone, ce qui a pour corollaire une pression sur la ressource foncière.

Cette situation est valable non seulement chez les migrants mais aussi chez les

autochtones.

· Par contre 30% des cotonculteurs affirment la

pratiquer et ceci dans le souci d'accroître la fertilité du sol

(61,11%) alors que les 3 8,89% des producteurs la lie à

l'appauvrissement des sols quoique l'une ou l'autre de ces raisons

évoquées poursuivent le même objectif.

3.3. L'apport de la fumure

organique

La présence de fosses fumières ou de

compostières fonctionnelles permet de se faire une idée sur

l'utilisation des engrais organiques. 45% des producteurs ne disposent pas de

fosses fumières ou de compostières fonctionnelles. Cela ne

signifie pas nécessairement qu'ils n'utilisent pas la fumure organique.

Les 55% des producteurs qui en possèdent ont des âges variables.

Le tableau 13 résume l'expérience des producteurs

enquêtés dans la pratique du compostage à travers

l'ancienneté des ouvrages.

Classe d'ancienneté (années) [1-

2] [3- 4] [5- 6] [7-8] Total

Effectif (Producteurs) 20 8 2 3 33

Fréquence (% des producteurs enquêtés)

60,61 24,24 6,06 9,09 100

Source : Données d'enquête

(2006)

Tableau 13: Répartition par classe

d'expérience de producteurs possédant des fosses de

compostage.

Il ressort que dans le groupe des producteurs qui

possèdent des fosses fumières et de compostières

fonctionnelles, les plus nombreuses ont entre 1 et 2 ans d'existence. Elles

atteignent 60,61%. Le pourcentage restant (39,39%) se compose de fosses

fumières et compostières de 3 et 4 ans (24,24%), de 5 et 6 ans

(6,06%) et 7 et 8 ans (9,09%). Ces données suggèrent d'une part

que cette technique n'est pas répandue et que d'autre part ces

édifices ne résistent pas dans le temps et leurs entretiens sont

contraignantes d'où un découragement de la part des producteurs.

En définitive, les producteurs enquêtés sont faiblement

expérimentés dans le compostage comme technique de fertilisation

organique des parcelles agricoles.

3.4. Les produits phytosanitaires dans la culture

de coton 3.4.1. Les différents types de produits

phytosanitaires

L'usage des intrants chimiques et de fertilisants

minéraux est une pratique très répandue dans la zone. Les

fertilisants minéraux à savoir l'urée et le NPK ont un

taux de 100% d'utilisation chez les producteurs de coton. Pour la campagne

cotonnière en cours (2006-2007), plusieurs types de pesticides et

d'herbicides ont été utilisés (Tableau 14).

Lieux

|

Insecticides

|

Matières actives

|

Herbicides

|

Matières actives

|

Fertilisant

|

|

-Fanga 500 EC

|

Profenofos

|

Gramazol

|

-

|

-NPK

|

|

-Rocky C356 EC

|

Endosulfan et

|

Glyphalm 80 wg

|

-

|

-Urée

|

Producteur

|

|

cypermethrine)

|

Glyphalm 50 wg

|

-

|

-Compost

|

de coton

|

-Capt

|

-

|

Kallach extra

|

-

|

-Fumure

|

|

-Cathio 10 E

|

endosulfan et thirame

|

Agrazine

|

glyphosate

|

organique

|

|

Calriz

|

Propanil

|

Glycel 41%

|

Glyphosate

|

|

|

Titan 25 EC

|

Acétomipride

|

Lambda super 2,5

|

Cyhalatrine

|

-NPK

|

|

Callidim 200 EC

|

Diméthoate

|

Thionex 35 C

|

Endosulfan

|

-Urée

|

|

|

|

Kallach 360

|

Glyphosate acide

|

|

|

|

|

Adwu Na Wuru

|

Isopropylamine salt

|

|

Marchés

|

|

|

Calliherbe 2.4

|

Amin salt

|

|

Locaux

|

|

|

Atrazine 800g

|

Atrazine

|

|

|

|

|

Atrazila 80 wp

|

-

|

|

|

|

|

Herb extra 720

|

-

|

|

|

|

|

Clothodim EC

|

-

|

|

|

|

|

Calloxone super

|

Paraquat dichloride

|

|

|

|

|

Callitraz 90wg

|

Atrazine

|

|

|

Source : Données d'enquêtes (2006 et

2007)

Tableau 14: Types de produits chimiques

rencontrés dans la zone

Trois (03) des insecticides utilisés en cotonculture

ont fait l'objet d'un suivi chez les enquêtés (cotonculteurs)

durant la campagne 2006-2007. La situation sur la quantité

utilisée par les producteurs est la suivante : 3 304 litres de Fanga

500EC, 750 litres de Rocky C386 EC et 171,5 litres de Capt.

3.4.2. Circuits d'approvisionnement et lieux de

stockage

En principe ce sont les sociétés

cotonnières exploitant dans les zones de leur intervention qui mettent

à la disposition des producteurs les intrants chimiques et

minéraux à travers les GPC. En effet, tous les producteurs

enquêtés déclarent se procurer habituellement les intrants

chimiques à la SOCOMA.

Cependant, il n'est pas rare que des producteurs fassent

recours à d'autres sources pour s'en

procurer en cas de

pénurie. Cela est une pratique chez 96,67% des producteurs. Dans ce

sous-

groupe, un lot de 79,32 % s'approvisionnent dans les marchés

locaux (Pama, Kompienga,

Nadiagou, Kompienbiga) tandis que 10,34% les achètent

dans les pays voisins (Togo, Bénin) et 10,34% disent ne pas

connaître de lieu d'approvisionnement autre que le circuit des GPC. Nos

visites dans les marchés locaux (Pama, Kompienga et Kompienbiga) nous

ont confirmé cet état de fait. En effet, dans ces marchés,

nous avons observé des pesticides avec des formulations diverses en

provenance de multiples horizons. La majorité de ces pesticides sont

constitués d'herbicides et d'insecticides destinés à la

culture du maïs, riz, sorgho et de coton selon les étiquettes.

Photo N° 4: Point de vente de pesticide dans un

marché

Sur les emballages sont inscrits comme sources de provenance

Burkina Faso (SAPHYTO), le Ghana, le Bénin et la Chine. Des entretiens

avec les vendeurs, il ressort que les producteurs font recourt à leurs

produits parce qu'ils sont moins chers.

Une fois les produits achetés, ils peuvent être

stockés dans plusieurs endroits. La majorité des producteurs

enquêtés (66,67%) ont rapporté que le stockage des produits

se fait au niveau des champs, en fait dans leurs cases d'habitation

localisées dans les champs de brousse. Pour le reste (33,35%), les

produits chimiques sont stockés dans leurs maisons au niveau des

villages de résidence. En définitive, il n'existe pas de lieux de

stockage spécifique pour les produits chimiques.

3.4.3. Mode d'utilisation

+ Dosage et dilution

Les intrants chimiques sont utilisés pour lutter

contre les prédateurs (insecticides et fongicides), améliorer la

fertilité des sols (urée, NPK) et contre les adventices

(herbicides). Dans cette étude, l'urée et le NPK n'ont pas fait

l'objet d'estimation des doses utilisées. Mais lors des entretiens,

nombreux sont les producteurs qui disent qu'ils prennent 1 sac d'urée et

3 sacs de NPK pour 1 ha de champs de cotonnier. Ce qui correspond à 50

kg/ha pour l'urée et 150 kg/ha pour le NPK. Mais dans la pratique, ce

dosage n'est pas respecté dans la majorité des cas car une partie

de ces engrais est utilisée dans la fertilisation du maïs. Par

ailleurs,

certains enquêtés ne prennent pas la

quantité requise pour limiter la charge du crédit campagne.

Au niveau des pesticides le taux d'utilisation et de 100%

pour le FANGA, 97,77% pour ROCKY et 93,33% pour CAPT. Le dosage des pesticides

est fonction du type d'appareil d'épandage que les producteurs

utilisent. Au delà des pulvérisateurs, il y a une

imprécision manifeste de dosage quand bien même il s'agit du

même appareil. Le tableau 16 renseigne sur les quantités

utilisées et les superficies traitées avec un appareil en UBV

(Ultra bas volume).

|

|

Fanga/Rocky

|

|

|

|

|

|

|

Capt

|

|

|

|

|

QP

|

500

|

1000

|

500

|

500

|

300

|

250

|

250

|

500

|

500

|

250

|

250

|

200

|

250

|

125

|

125

|

QE

|

4.5

|

4

|

4,5

|

4,5

|

4,7

|

4,75

|

4,75

|

4,5

|

4,5

|

4,75

|

4,5

|

4,8

|

4,75

|

5

|

4,5

|

Sup

|

0,5

|

1

|

-

|

0,75

|

-

|

0,25

|

0,5

|

0,5

|

1

|

-

|

0,25

|

0,5

|

-

|

0,25

|

0,5

|

N

|

21

|

1

|

1

|

1

|

1

|

3

|

1

|

3

|

1

|

1

|

3

|

1

|

1

|

11

|

4

|

|

QP : quantité de produit en ml ; QE : quantité

d'eau en litre ; Sup : superficie en ha ; N : nombre de cas observé

Source : Données d'enquête (2006)

Tableau 15 : Dosage et dilution des pesticides et

superficies traitées en appareil UBV

Le tableau 15 montre que les producteurs n'appliquent aucune

norme de dosage des insecticides. En effet, 500 ml de FANGA et/ou ROCKY peuvent

être dilués dans 4,5 à 5 litres d'eau et appliqués

sur 0,5 à 0,75 ha. Il en est de même pour le CAPT ou par exemple

250 ml peuvent être dilué dans 4,5 à 5 litres d'eau pour

être appliqués sur 0,25 à 0,5 ha de cultures. Les

mêmes observations ont été notées dans le tableau 16

avec le pulvérisateur à TBV.

Produits

|

QP

|

500

|

500

|

500

|

300

|

250

|

250

|

250

|

250

|

250

|

200

|

200

|

200

|

10 C

|

Fanga/

|

QE

|

14,5

|

15

|

16

|

32

|

20

|

15

|

16

|

15

|

20

|

20

|

23

|

20

|

201

|

Rocky

|

Sup

|

0,75

|

0,5

|

0,5

|

0,5

|

0,25

|

0,5

|

1

|

1

|

0,5

|

0,25

|

-

|

-

|

-

|

|

N

|

1

|

2

|

2

|

1

|

1

|

8

|

1

|

1

|

1

|

2

|

1

|

2

|

1

|

|

QP

|

500

|

500

|

500

|

250

|

250

|

250

|

250

|

250

|

250

|

250

|

250

|

166

|

10

|

Capt

|

QE

|

14,5

|

16

|

20

|

15

|

15

|

16

|

16

|

20

|

20

|

23

|

30

|

15

|

20

|

|

Sup

|

0,75

|

0,5

|

0,5

|

0,25

|

0,5

|

0,5

|

1

|

0,25

|

0,5

|

-

|

0,5

|

0,5

|

-

|

|

N

|

1

|

1

|

1

|

7

|

2

|

2

|

11

|

1

|

2

|

1

|

2

|

1

|

1

|

|

QP : quantité de produit en ml ; QE : quantité

d'eau en litre ; C : capsule de l'emballage ; Sup : superficie en ha ; N :

nombre de cas observé

Source : Données d'enquête (2006)

Tableau 16 : Dosage et dilution des insecticides

avec le pulvérisateur manuel (TBV)

En définitive, le dosage des pesticides dépend

du producteur et certainement de l'état des attaques parasitaires des

parcelles de coton. Mais, il faut noter que quelque soit le type de

pulvérisateur, chaque producteur prit individuellement applique la

même dilution pour Fanga et Rocky. Mais, la quantité d'eau

utilisée dans la dilution est plus élevée avec un

pulvérisateur manuel qu'avec un pulvérisateur à pile. Il

en est de même dans le dosage du Capt.

Nos résultats convergent avec ceux obtenus par BELEM

(1985) dans la zone cotonnière ouest burkinabé qui avait

noté que les quantités d'insecticides utilisées dans deux

des trois villages- échantillons étaient insuffisantes mais il

existait des dosages différents entre les producteurs. Un risque

lié à ce sous dosage est le développement du

phénomène de résistance d'où une utilisation de

dosage de plus en plus croissante et des traitements plus fréquents pour

tuer les

mêmes parasites. Ceci entraîne non seulement une

perturbation de l'écosystème GEORGHIOU et TAYLOR (1997).

+ Nombre d'épandage

Les producteurs de coton de la zone font les traitements

phytosanitaires dans l'optique de prévenir les attaques des

prédateurs et d'augmenter la productivité et la qualité

des récoltes. Dans la zone, il existe une forte variation du nombre de

traitements appliqués aux parcelles de coton (Tableau 17). La moyenne du

nombre d'épandage enregistré est 9,30#177;3,19. D'après

les interviewés, les extrêmes sont 5 pour la borne

inférieure et 20 pour la borne supérieure.

Classe de nombre d'épandage

[5-7] [8-10] [11-13] > 14 Total Moy. Ecart-type

Nombre de producteurs 18 28 8 6 60 9,30 3,19

Fréquence (% des producteurs) 30 46,67 13,33 10 100

Source : Données d'enquête 2006)

Tableau 17: Répartition des producteurs

par classe de nombre d'épandages effectués

La majorité des producteurs de coton

enquêtés (46,67%) ont appliqué entre 8 et 10 fois les

pesticides sur le cotonnier. Il existe des producteurs (23,33%) qui ont

traité plus de 10 fois leurs champs de coton. Enfin, environ 30% des

producteurs ont utilisé entre 5 et 7 fois les insecticides dans leurs

champs.

Ce même constant a été fait par

(SCHWARTZ, 1 997b et LENDRES, 1992) qui concluaient qu'en matière de

lutte contre les parasites du cotonnier , l'adéquation est loin

d'être réalisée dans l'aire cotonnière

burkinabé entre les pratiques paysannes et les recommandations de

l'encadrement technique.

3.5. La prise de précaution dans

l'épandage des produits chimiques

Avant d'effectuer les épandages tous les producteurs

enquêtés déclarent tenir compte de la pluie et de la

direction du vent dominant. Dans la quasi-totalité des cas, ils sont

soucieux de leur protection mais aussi de la nécessité que

l'opération se déroule bien. De même, la pluie est un

facteur important à considérer avant l'épandage. Il s'agit

d'éviter le lavage du produit et la reprise des traitements

phytosanitaires.

3.6. Conclusion partielle

Un état des lieux a permis de mettre à nu les

facteurs de dégradation des ressources naturelles de la région.

L'extension des champs, la quasi absence de la jachère (70% des

enquêtés) et le faible niveau d'apport des fertilisants organiques

sont autant de facteurs à risques.

D'autres facteurs comme les circuits frauduleux

d'approvisionnement en pesticide le non respect et/ou la méconnaissance

des itinéraires techniques d'utilisation des pesticides sont à

redouter dans une optique de la conservation de l'écosystème de

la zone.

CHAPITRE IV : DIAGNOSTIC DES SOURCES DE RISQUES

ENVIRONNEMENTAUX

4.1. Utilisation des pesticides du coton sur

d'autres cultures

L'utilisation des produits chimiques du cotonnier pour le

traitement d'autres spéculations est un fait réel chez certains

producteurs. Environ 61,66% des producteurs ont affirmé avoir

appliqué les insecticides du cotonnier sur d'autres cultures. Les

cultures concernées sont le niébé, la pastèque le

melon et le maïs (Tableau 18).

Spéculations

|

Profenofes

|

Endosulfan cypermethrine

|

Capt

|

Nombre

|

Fréquence (% de l'échantillon

valide)

|

niébé

|

18

|

5

|

3

|

26

|

60,50

|

pastèque

|

9

|

3

|

-

|

12

|

27,90

|

Melon

|

2

|

1

|

1

|

4

|

9,30

|

Maïs

|

1

|

-

|

-

|

1

|

2,32

|

Total des cas valides

|

30

|

9

|

4

|

43

|

100

|

|

Source : Données d'enquête (2006)

Tableau 18 : Producteurs appliquant les

insecticides du coton sur d'autres cultures

La culture la plus concernée par l'application des

pesticides du cotonnier est le niébé dans 60,50% des cas

d'utilisation détournée. La pastèque est la seconde

culture (27,90% des cas) qui reçoivent des pesticides du cotonnier,

suivi du melon (9,30%) et enfin le maïs (2,32%). L'insecticide le plus

fréquemment utilisé est le Fanga (profenofes) avec 70% des cas

d'utilisation détournée. Il est suivi par le Rocky (endosulfan et

cypermethrine) dans 21% des cas et du Capt dans 9% des cas. Les

conséquences de cette pratique sont un risque de contamination de ces

spéculations et affecteraient la santé des humains et des animaux

en cas de consommation.

4.2. Distance des points d'eau par rapport aux

champs de Coton

+ Points d'eau de boisson humaine

Les sources d'alimentation en eau de boisson de la population

sont constituées des eaux souterraines (puits, forage) et des eaux de

surface (bas-fond, rivière, marigot). Le tableau 19 résume les

distances entre les champs de cotonniers et les points d'alimentation en eau

potable.

Classe de distance (m)

|

[0-500]

|

[50 1-1 500]

|

> 1 500

|

Total

|

Forage

|

Nbre

|

3

|

11

|

17

|

31

|

|

F

|

9,68

|

35,48

|

54,84

|

100

|

Puits

|

Nbre

|

12

|

11

|

3

|

26

|

|

F

|

46,15

|

42,31

|

11,54

|

100

|

Cours

|

Nbre

|

10

|

7

|

4

|

21

|

d'eau

|

F

|

47,62

|

33,33

|

19,05

|

100

|

|

Nbre = nombre de forages ; F= fréquence en %

Source : Données d'enquête (2006)

Tableau 19 : Points d'eau potable et leur

distance par rapport aux champs de coton

Les résultats indiquent que:

· Sur les 31 forages où la population de la zone

d'étude obtient l'eau de boisson, les 3 forages les plus proches se

trouvent à une distance qui ne dépasse pas 500m. Ces 3 forages

sont localisés dans les villages de Namatoulaye I, Koalou II et de

Pognoan Tikonti. Le reste des forages (23) sont à une distance

supérieure à 500m.

· Sur les 21 puits observés huit 46,15% sont

à une distance inférieure ou égale à 500m.

· Les bas-fonds, rivières et marigots où

la population s'alimente en eau de boisson sont au nombre de 21 et 47,62% de

ces retenues d'eau de surface sont à une distance qui n'excède

pas plus 500m.

+ Points d'eau d'abreuvement des animaux

Les sources d'alimentation en eau de boisson servent

également à l'abreuvement des animaux. A ces sources il faut

ajouter les barrages. L'état de la distance de ces sources par rapport

aux champs de coton figure dans le tableau 20.

Classe de distance (m)

|

[0-500]

|

[501-1 500]

|

> 1 500

|

Total

|

Forage

|

Nbre

|

2

|

3

|

4

|

9

|

|

F

|

22,22

|

33,34

|

44,44

|

100

|

Puits

|

Nbre

|

9

|

5

|

3

|

17

|

|

F

|

52,94

|

29,41

|

17,65

|

100

|

Cours

|

Nbre

|

19

|

12

|

11

|

38

|

d'eau

|

F

|

23,68

|

31,59

|

28,93

|

100

|

Barrage

|

Nbre

|

-

|

1

|

2

|

3

|

|

F

|

-

|

33,33

|

66,67

|

100

|

|

Nbre = nombre F= fréquence en %. Source :

Données d'enquête (2006)

Tableau 20 : Points d'eau d'abreuvement de

bétail et leur distance par rapport aux champs de coton

Les résultats montrent que :

· Les eaux de surface (bas-fond, rivière,

marigot) constituent les points d'abreuvement des animaux les plus

fréquemment rencontrés dans la zone. Elles constituent 56,7 1%

des points d'abreuvement.

· Ensuite viennent, les puits (25,37%), les forages

(13,43%) et les barrages (4,48%).

· Tous les barrages sont situés au moins

à une distance supérieure à 500m des champs de coton.

La proximité des points d'eaux des champs de coton

constitue un facteur de risque de contamination de ceux-ci. En effet, lors de

l'épandage des pesticides, les particules d'aérosols peuvent se

déporter dans ces milieux par les mouvements atmosphériques et

les eaux de ruissellement ou par infiltration. ILLA (2004) dans son

étude en zone cotonnière du Mouhoun attribuait la contamination

des eaux et sols par les pesticides aux facteurs infiltration et

ruissellement.

4.3. Les mesures de protection

+ Equipements de protection

Pendant l'épandage, le port de matériel de

protection est indispensable pour la préservation de la santé

humaine. Dans les sites d'étude, l'interview a permis d'apprécier

le taux d'équipement des producteurs (Figure N° 13).

35%

22%

12%

31%

gants+Bottes Masques+cache-nez

Mouchoirs+foulards+cha peau

Aucun équipement

Source : Données d'enquête (2006)

Figure N°13 : Niveau

d'utilisation de matériel de protection

Ainsi, pendant l'épandage des pesticides 33,7 1% des

producteurs se protègent avec un gant ou un masque. D'autres (53,93%)

affirment ne disposer que d'un masque, d'un cache-nez, d'un, mouchoir, d'un

foulard et d'un chapeau pendant les traitements phytosanitaires. 12,3 6% ont

déclaré qu'ils ne portent aucun équipement particulier

pendant les opérations de pulvérisation dans les champs.

+ Lieux de nettoyage du matériel de

pulvérisation

A la fin de l'épandage des pesticides, les

matériels (pulvérisateur et autres instruments) sont

nettoyés. Il en est de même pour les personnes qui ont

effectué l'opération.

Photo N° 5 : Boîtes vides de

pesticides utilisées pour conditionner l'eau de boisson

Dans ce sens, il n'est pas rare que les matériels

soient lavés dans des lieux qui ne sont pas recommandés. Les

lieux de lavage couramment cités sont les champs, la maison et les

points d'eau (Tableau 21).

Points de nettoyage

|

|

Corporel

|

Matériel et équipement

|

|

Fréquence (% des

enquêtés)

|

Nombre

|

Fréquence (% des

enquêtés)

|

Champs 42

Maison 14

Point d'eau 2

|

72,42 39

24,14 13

3,44 4

|

69,64

23,22

7,14

|

|

Source : Données d'enquête (2006)

Tableau 21 : Fréquence des points de

nettoyage après la pulvérisation

Ainsi, les producteurs qui se lavent eux-mêmes les

mains et les matériels aux champs après l'épandage des

pesticides aux champs sont les plus nombreux ; ils atteignent respectivement

72,42% et 69,64%. Mais, environ 24% et 23% des producteurs respectivement se

lavent et nettoient les équipements à la maison. Certains points

d'eau sont utilisés pour le nettoyage corporel (3%) et du

matériel (environ 7% des cas).

4.4. Les emballages des pesticides

Après les traitements phytosanitaires, les

boîtes vides sont diversement utilisées. En effet, 18,92% disent

qu'elles sont réemployées ; 28,33% déclarent qu'ils les

jettent dans la nature pendant que 52,75% des enquêtés disent en

faire autrement que les deux types précédemment cités. En

fait, ils les brûlent avec les ordures ou ils les enfouissent dans le

sol. Lorsque les boîtes sont réutilisées, elles sont

nettoyées et servent souvent à l'achat de pétrole,

à la conservation des semences et à l'achat du dolo.

Elles servent quelquefois aussi à conditionner l'eau de boisson.

4.5. Les zones de pâture des

animaux

Aux abords des champs de coton se trouvent les zones de

pâture des animaux. Il arrive des moments où les animaux

recherchent des fourrages verts à proximité des champs

pulvérisés. En effet, la pression foncière amène

des animaux à fréquenter les zones non mises en culture qui sont

en réalité confinées entre des champs de coton.

Photo N°6 : Animaux dans les couloirs de

champs

4.6. Les intentions d'accroissement des

superficies

L'accroissement des superficies d'exploitation répond

à des besoins socio-économiques. Il faut produire suffisamment

pour l`alimentation et faire face aux problèmes sociaux qui se

présentent. Dans la zone d'étude, les résultats des

enquêtes ont permis de cerner les intentions d'accroissement des

superficies agricoles. Il apparaît que 96,66% ont l'intention

d'accroître leurs superficies alors que 3,37% sont indécis sur la