CHAPITRE I : REVUE D E L A LITTÉRATURE

I .1 . G É N É R A L I T É S SUR L A

D R É P A N O C Y T O S E

I .1 .1 . Définition e t historique d e l a d r

é p a n o c y t o s e

? D é f i n i t i o n

E n général, l a d r é p a n o c y t o s

e est une h é m o g l o b i n o p a t h i e regroupant u n ensemble d e

maladies génétiques transmissibles, caractérisées

par une synthèse a n o r m ale d ' h é m o g l o b i n e ,

protéine sanguine servant a u transport des gaz respiratoires (

oxygène, dioxyde d e carbone) ( C h e t c h a e t a l .,

2 0 1 8 ) . L a d r é p a n o c y t o s e S S o u

anémie f a l c i f o r m e quant à elle est une affection

génétique héréditaire grave à transmission a

u t o s o m ale récessive dans laquelle les globules rouges prennent l a

forme d e faucille a u lieu d e leur forme normale d e disque. C ' e s t une h

é m o g l o b i n o p a t h i e due l a substitution d e l'acide

glutamique hydrophile par l a valine hydrophobe e n position six d e l a

chaîne J d e l'hémoglobine. Cette substitution modifie son a f f i

n i t é p o u r l ' o x y g è n e e t s a solubilité d a n

s l e s c o n d i t i o n s d e f a i b l e p r e s s i o n d ' o x y g

è n e . I l s ' e n suit l a p o l y m é r i s a t i o n e t l a

f a l c i f o r m a t io n des globules ( H u y n h - M o y n o t , 2 0

1 1 ) .

? H i s t o r i q u e

L e p r e m i e r article s c i e n t i f i q u e s u r l a d r

é p a n o c y t o s e est apparu i l y a plus d e 1 0 0 ans.

? E n 1 9 1 0 , Jam e s H e r r i c k ,

cardiologue décrit l e premier cas d e l a d r é p a n o c y t o

s e . Il

rapporta l a présence d e globules rouges e n faucille

a u niveau d u frottis sanguin d'un patient c a r i b é e n . S o n

bilan h é m a t o l o g i q u e m o n t r e une anémie

très prononcée.

? E n 1 9 1 5 , Cook e t M e y e r ont mis e n

évidence l a transmission héréditaire d e cette

m a l a d i e . E n e f f e t , l o r s d ' a n a l y s e s p

l u s p o u s s é e s , i l s o n t r e t r o u v é l e s d r

é p a n o c y t e s dans l e frottis sanguin d u père d'un d r

é p a n o c y t a i r e .

? E n 1 9 2 7 , Hahn e t G i l l e p s i e ont

rem arqué que l a déformation des globules rouges n ' a

lieu qu'en condition d'hypoxie.

? E n 1 9 4 0 , S h e r m a n , é t u d i

a n t e n m é d e c i n e , s u g g è r e même qu'un bas

niveau e n oxygène

altère l a structure d e l ' h é m o g l o b i n e

dans l a cellule.

? E n 1 9 4 9 , N e e l a démontré

que l a transmission d e cette maladie e s t g é n é t i q u e .

L a même

année, Pauling e t I t a n o montrent

qu ' elle est due à une structure a n o r m ale d e l ' h é m o g

l o b i n e , moins s o l u b l e . D ' o ù l a première

découverte d e l 'o r i g i n e m o l é c u l a i r e d ' u n e m

a l a d i e génétique.

? L'année 6 0 , fut l'année d e découverte d

u gène d e l a chaîne 13-globine, situé sur l e

5

c h r o m o s o m e 1 1 .

? E n 1 9 5 7 , I n g r a m m o n t r e q u e l

a d r é p a n o c y t o s e e s t d u e à u n r e m p l a c e m e

n t s u r l e codon

6 d'un acide g l u t a m i q u e par une valine a u niveau d e l

a 13-globine S

? E n 1 9 8 0 , Kan e t a l

ont mis a u point u n test génétique

prénatal d e l a d r é p a n o c y t o s e c e qui perm e t ainsi

aux parents malades o u t r a n s m e t t e u r s d e l a d r é p a n o

c y t o s e d'établir u n diagnostic génotype d e l'enfant

à naître.

? E n 1 9 9 9 , L e d e r b e r g ,

suggère suite à l a r e s s e m b l a n c e m o n t r

é e p a r H a l d a n e comparant

les cartes d e répartition d e l a malaria d ' une part e

t d e l a d r é p a n o c y t o s e d ' a u t r e part que l ' h

é m o g l o b i n e S pouvait apporter u n avantage dans les

régions o ù l a malaria était présente.

I .1 .2 . M a n i f e s t a t i o n s d e l a d r

é p a n o c y t o s e

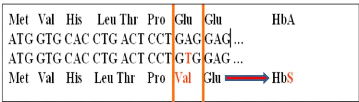

L a d r é p a n o c y t o s e est une affection

caractérisée par une production d e l ' h é m o g l o b i

n e S ( H b S ) anormale due à une mutation ponctuelle, faux sens e t

non conservative d e l'acide g l u t a m i q u e p a r l a valine e n position

6 d e l a chaîne J d e l a globine ( tableau 1 ) .

Tableau 1 : Cause moléculaire d e l a d r

é p a n o c y t o s e ( H i e r s o , 2 0 1 5 )

L'hémoglobine S a tendance à s e

polymériser dans s a forme désoxygénée, c e qui est

à l'origine des multiples manifestations des s y n d r o m e s d r

é p a n o c y t a i r e s ( H u y n h - M o y n o t , 2 0 1 1 )

parmi lesquels :

? L'anémie : elle désigne u n

manque d'hémoglobine ( o u d e globules rouges) e t s e traduit par une

fatigue excessive e t une sensation d e f a i b l e s s e . L o r s q u e

l'anémie est assez sévère, l e malade peut avoir des

difficultés à respirer ( e s s o u f f l e m e n t) e t une

accélération des b a t t e m e n ts

d u coeur ( t a c h y c a r d i e ) . L e s signes visibles

sont l a fatigabilité e t une couleur jaune des yeux o u d e l a peau,

appelée jaunisse ( o u i c t è r e ) , e t une coloration

foncée des urines, conséquence d'un taux élevé d e

l a bilirubine produit d e l a dégradation d e l ' h é m o g l o

b i n e des hématies. L a sévérité d e

l'anémie varie a u cours d u tem p s . E l l e peut s'aggraver b r u t a

l e m e n t e n cas d e f o n c t i o n n e m e n t

6

e x c e s s i f d e l a r a t e , o n parle d e

séquestration splénique ( splénique : qui s e rapporte

à l a rate), o u e n cas d'infections à l'origine d e crises

dites aplasiques ( elles sont dues à l ' a r r ê t t e m p o r a i

r e d e fabrication des globules rouges) ( Beaune e t a l , 2

0 0 9 ) .

? Aggravation d e l ' a n é m i e , e l l

e e s t g é n é r a l e m e n t c a u s é e par:

? Séquestration splénique : l e f

o n c t i o n n e m e n t i n t e n s i f d e l a rate est une manifestation

qui s e retrouve s u r t o u t c h e z l ' e n f a n t . L a

rate est u n organe situé e n haut à gauche d e l'abdomen e t

dont l'un des rôles est d e filtrer l e sang e t d ' é l i m i n

er les substances nuisibles ( bactéries, toxines... ) . Les

manifestations d e l a séquestration splénique sont : des

douleurs a b d o m i n ales, une a u g m e n t a t i o n très soudaine d

u v o l u m e d e l a rate ( s p l é n o m é g a l i e ), une

pâleur marquée e t d e manière générale, une

aggravation d e toutes les manifestations d e l'anémie ( o r p h

a n e t , 2 0 1 1 ) .

L a séquestration splénique peut mettre l a vie

e n danger, surtout chez les enfants d e moins d e sept ans. E n cas d e

séquestration splénique, i l est conseillé d e conduire l

e malade e n urgence à l'hôpital d e référence.

? Crises aplasiques : elles s e c a r a c t

é r i s e n t p a r d e s manifestations telles que d e l a

fièvre,

des maux d e tête ( céphalées), des

douleurs abdominales, une perte d'appétit o u des v o m i s s e m e n t

s . Ces manifestations sont transitoires. Ces crises peuvent être

liées à une infection par l e p a r v o v i r u s B 1 9 o u

à u n manque e n vitamine B 9 ( acide folique) qui doit être

prise

r é g u l i è r e m e n t p a r l e s personnes

d r é p a n o c y t a ir e s . L ' i n f e c t io n par le p a r v o v i

r u s B 1 9 s e manifeste par une éruption sur l a peau (

érythème) ; c'est une affection fréquente e t

bénigne qui passe souvent inaperçue chez les enfants non d r

é p a n o c y t a i r e s ( o r p h a n e t , 2 0 1 1 )

.

? Les crises douloureuses o u crises v a s o - o c c l u

s i v e s : ils sont dues à l a « mauvaise »

irrigation e n sang d e certains organes, s e manifestent par

des douleurs vives e t brutales dans c e r t a i n e s p a r t i e s d u corps

e t p e u v e n t , à l a longue, e n t r a î n e r l a

destruction d e certains organes o u parties d'organes : l a nécrose.

Ces douleurs sont les m a n i f e s t a t i o n s l e s p l u s

fréquentes d e l a maladie : elles peuvent être soudaines ( o u

aiguës) e t transitoires ( c'est-à-dire durer quelques heures o u

quelques jours) o u chroniques ( c'est-à-dire durer plusieurs s e m a i

n e s ) . I l arrive aussi que les deux types d e crises coexistent chez u n

même individu ( douleur chronique à laquelle

s ' a j o u t e n t d e s crises b r u t a l e s ) . E l l e s

sont favorisées par l a d é s h y d r a t a t i o n , c ' e s t p

o u r q u o i i l est recommandé d e boire beaucoup d'eau, mais elles

sont aussi favorisées par l e froid, l'altitude, l e stress, les efforts

excessifs, les infections... Toutes les parties d u corps peuvent peut

être c o n c e r n é e s , m ais certains organes s o n t p l u s

sujets que d'autres aux crises v a s o - occlusives : les

7

o s , les pieds e t l e s m a i n s , l e s p o u m o n s , l

e c e r v e a u . L e s crises s e m a n i f e s t e n t d i f f é r e m

m e n t s e lo n l e o u les organe(s) a t t e i n t ( s ) . I l p e u t s ' a

g i r d e douleurs a b d o m i n a l e s , f r é q u e n t e s chez l '

e n f a n t e t plus r a r e m e n t c h e z l'adulte ( Beaune e t

a l , 2 0 0 9 ) .

? Atteinte des o s e t des articulations ( atteinte o s t

é o - a r t i c u l a i r e ) : l'atteinte o s t é o

-

a r t i c u l a i r e est très f r é q u e n t e

, s u r t o u t après l'âge d e cinq ans. Elle s e manifeste par

des douleurs osseuses o u articulaires l e plus s o u v e n t b r u t a l e s e

t qui peuvent changer d e localisation dans l e corps. Elles sont dues à

des gonflements à l'intérieur d'un o s ( oedème i n t r a

- o s s e u x ) . Les douleurs surviennent surtout dans les o s des jambes e t

des bras e t dans l a colonne vertébrale mais peuvent aussi toucher l e

bassin, l a poitrine o u l a tête. Les crises douloureuses, sont d i f f

i c i l e m e n t prévisibles. A terme, des parties d'os peuvent

être détruites ( infarctus osseux o u

o s t é o n é c r o s e ) c e q u i p e u t

conduire à des complications articulaires ( Beaune e t a l ,

2 0 0 9 ) :

? L e s y n d r o m e pied-main o u d a c t y l i t e :

c e syndrome concerne e x c l u s i v e m e n t l ' e n f a n t,

a v a n t l ' â g e d e deux a n s . L e ( s ) p i e d (

s ) et/ou l a o u les m a i n ( s ) d e v i e n n e n t c h a u d s , g o n f l

é s , e t l e s mouvements sont douloureux. Cela peut être l a p r

e m i è r e manifestation d e l a maladie chez les jeunes enfants,

associée o u non à d e l a fièvre.

? L e s y n d r o m e thoracique aigu : i l s e

manifeste par une fièvre, une gêne o u des

difficultés respiratoires ( dyspnée), une

respiration rapide, une toux, e t des douleurs dans l a poitrine. L a

radiographie des poumons montre l a présence anormale d e taches

blanches ( infiltrats pulmonaires). Chez l'enfant i l est souvent d û o u

associé à une infection des

p o u m o n s ( o r p h a n e t , 2 0 1 1 )

? Les accidents vasculaires cérébraux (

A V C ) o u « attaques cérébrales » : les

manifestations sont très variables, e t peuvent être transitoires

( o n parle alors d'accidents i s c h é m i q u e s t r a n s i t o i r

e s o u A I T ) : pertes d e sensibilité o u d e force dans u n b r a s

, u n e j a m b e , l a moitié d u visage, o u tout l e

côté d u corps, paralysie d'un côté d u corps o u

d'un membre ( h é m i p l é g i e ) , maux d e tête (

céphalées), difficultés soudaines à parler (

aphasie), troubles d e l ' é q u i l i b r e , c o n v u l s i o n s ( m

o u v e m e n ts saccadés d e s m e m b r e s a v e c p e r t e d e c o

n s c i e n c e ) , p a r f o is coma. Des maux d e tête violents o u des

difficultés d'apprentissage s o u d a i n e s p e u v e n t être

des signes d'alerte.

? L a susceptibilité accrue aux infections :

Les principaux facteurs expliquant l a grande

sensibilité des d r é p a n o c y t a i r e s

aux infections sont l ' a s p l é n i e fonctionnelle (

non-

fonctionnement de l a rate) e t les troubles d e l a phagocytose. E n

effet i l y a l a suppression d e l'activité m a c r o p h a g i q u e e

t immunologique d e l a rate avec diminution d e l a synthèse d ' I g

M

8

spécifiques ; l a diminution d e l a production d e t u

f t s i n e , qui stimule l a migration des polynucléaires e t favorise

l a phagocytose ; l e défaut d ' o p s o n i s a t i o n qui rend

inopérante l a voie

c o m p l é m e n t a i r e alterne d e défense

contre l'infection ; les débris tissulaires dus à l a

nécrose qui sont des sites d e colonisation b a c t é r i e n n e

. L e s enfants, e t dans une moindre mesure les adultes, sont très

sensibles aux infections bactériennes q u i p e u v e n t s e

développer d e manière fulgurante e t doivent donc être

traitées r a p i d e m e n t . L e s personnes sont plus s p é c

i a l e m e n t sensibles aux p n e u m o n i e s ( infections des p o u m o n

s ) , à l a grippe, mais aussi aux hépatites ( infections d u

foie), aux méningites ( infections d e l'enveloppe d u cerveau), aux

infections urinaires e t aux

septicémies ( infections graves

généralisées). E n outre, les infections provoquent

des

complications propres à l a d r é p a n o c y t o s e :

aggravation brutale d e l ' a n é m i e , a u g m e n t a t i o n d u

risque d e crises v a s o - o c c l u s i v e s , e t a u g m e n t a t i o n d

u risque d'occlusion des vaisseaux e n général... L e risque

d'infection e s t d o n c une conséquence très

sévère d e l a d r é p a n o c y t o s e , c e la reste

une cause d e mortalité dans l'enfance. Cependant, les t r a i t e m e n

t s préventifs perm e t te n t g é n é r a l e m e n t

d'éviter les infections graves. Chez l'enfant, i l est très

important d e prévenir les sources d e bactéries ( foyers

infectieux) chroniques ( a u niveau des d e n t s , d e s a m y g d a l e s , d

e s o s ,

d e l a vésicule biliaire...) e n s'assurant d'une

bonne hygiène, d e maintenir à jour leurs v a c c i n a t i o n s

, e t d e s ' a s s u r e r q u ' i l s p r e n n e n t l ' a n t i b i o t iq

u e q u i l e u r e s t p r e s c r i t ( pénicilline) tous les jours,

sans oubli ( o r p h a n e t , 2 0 1 1 ) .

I .1 .3 . E p i d é m i o l o g i e e t

étiologie d e l a d r é p a n o c y t o s e

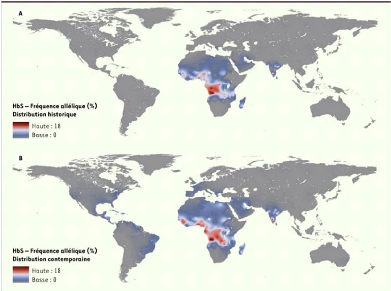

L e d r é p a n o c y t o s e est l'affection

génétique l a plus fréquente dans l e monde ( P i

e l e t a l ., 2 0 1 3 ) . Selon l'Organisation M o n d i a l

e d e l a Santé ( O M S ) , environ 5 % d e l a population mondiale

seraient porteuses d'une mutation d r é p a n o c y t a i r e avec une

forte concentration e n

Afrique s u b s a h a r i e n n e ( figure 1 ) . Selon

l'organisation mondiale d e lutte contre l a

d r é p a n o c y t o s

e , o n enregistre 5 0 0 mille enfants naissant chaque année atteints d

e cette pathologie dans l e m o n d e , d o n t 4 0 0 mille e n A f r i q u e .

L a p r é v a l e n c e d u t r a i t d r é p a n o c y t a i r e

est très élevée e n Afrique ( 1 0 à 2 5 % ) e t

atteint 1 0 à 1 5 % e n Afrique c e n t r a l e , 6 à 1 0 % e n

Afrique d e l ' O u e s t ( C eli n e , 2 0 0 9 ) . L ' O M S

enregistre environ 5 % d e décès d'enfants d r é p a n o c

y t a i re s d e moins d e 5 ans sur l e continent africain e t environ 9

à 1 6 % s e trouve e n Afrique d e l'ouest ( A t e c b o s e t

a l ., 1 9 9 7 ) . A u Cam e r o u n , l a p r é v a l

e n c e des porteurs sains d r é p a n o c y t a i r e est

e s t i m é e à 2 5 - 3 0 % ( f o r m e h

é t é r o z y g o t e ) , e t d e 2 % d a n s s a f o r m e h o m

o z y g o t e S S ( I E C D , 2 0 1 6 ) . L a morbidité

e t l a mortalité associées à cette pathologie restent

élevées avec l e seuil d e 1 % des patients a t t e i g n a n t l

' â g e adulte ( O M S , 2 0 1 6 ) .

9

I n i t i a l e m e n t , l a d r é p a n o c y t o s e

était retrouvée dans les régions e n d é m i q u e

s pour l e paludisme : Afrique sub-saharienne, bassin

méditerranéen ( notamment e n Grèce e t e n Italie), Moyen

Orient e t certaines parties d u sous-continent indien e t dans l a

péninsule Arabique ( L a b i e , 2 0 1 0 ; P i e l e t a l

., 2 0 1 0 ) . Suite à d'importants mouvements des

populations, l a

d r é p a n o c y t o s e s'est étendue

indépendamment d u paludisme, p r i n c i p a l e m e n t l e long des

côtes orientales des Amériques, dans les Caraïbes e t e n

Europe d e l'Ouest ( P i e l , 2 0 1 3 ) . Les flux

migratoires récents ont é g a l e m e n t fait d e l a d r

é p a n o c y t o s e l a p r e m i è r e maladie

génétique e n France hexagonale ( Roberts e t M o n t a l

e m b e r t , 2 0 0 7 ) .

Figure 1 : Distribution historique e t

contemporaine ( 2 0 1 0 ) d e l a d r é p a n o c y t o s e ( P

i e l e t a l ., 2 0 1 0 )

I .1 .4 . Physiopathologies d e l a d r é p a n o

c y t o s e

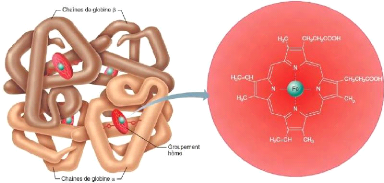

? Rappel sur l ' h é m o g l o b i n e

L ' h é m o glob ine hum a i n e norm ale e st un p i g m

e n t pro t é i q u e c o m p l e x e coloré rouge, riche

e n fer e t contenu dans les h é m a t i e s . E l l e

représente 9 5 % des protéines i n t r a c e l l u l a i r e s .

S o n rôle physiologique principal est d'assurer l e transport des gaz

respiratoires entre les poumons e t tissus ( E l l e u c h , 2 0 0 4

) e t s u b s i d i a i r e m e n t participer aussi a u maintien d e

l'équilibre a c i d o - basique grâce à u n échange

d e proton avec les groupements aminés e t c a r b o x y l i q u e s d e

certains ses acides constitutifs ( G ir a u d e t e t a l ., 2

0 0 8 ) . Elle est une h é m o p r o t é i n e d e

structure

1 0

t é t r a m é r i q u e d e poids

moléculaire 6 4 4 5 8 d a l t o n s ( Raisonner, 2 0 0 2

) , constituées d e quatre sous-unités polypeptidiques

identiques deux à deux : deux polypeptides o u globines alpha ( á

d e 1 4 1 acides a m i n é s ) d o n t l e u r s gènes d e

structures s o n t p o r t é s par le chromosome 1 6 e t deux g l o b i

n e s n o n - a l p h a ( d e 1 4 6 a c i d e s a m i n é s ; b ê

t a , â p o u r l ' h é m o g l o b i n e a d u l t e A , H b A ;

gamma, ã pour l'hémoglobine foetale, H b F e t delta, ä pour

l'hémoglobine A 2 , H b A 2 ) portés par l e chromosome 1 1 . Ces

c h a i n e s sont unies par des liaisons non covalentes ( figure 2 ) (

Tertian, 2 0 0 8 ) . Chaque c h a i n e d e globine

possède u n groupe prosthétique appelé hème ( donc

s a biosynthèse est catalysée par l ' h è m e

synthétase), constitué d'une p r o t o p o r p h y r i n e I X e

t d'un atome d e fer divalent qui fixe l'oxygène ( B e u l t l e

r e t a l ., 2 0 0 1 ) . Son affinité pour

oxygène

+

d i m i n u e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e l a c o

n c e n t r a t i o n e n p r o t o n s H ( a c i d o s e ) , d i o x y d e d e

carbone ( C O 2 ) , ions C l - , 2 ,3 - d i p h o s p h o - g l y c

é r a t e ( 2 ,3 - D P G ) , tem p é r a t u r e f a v o r i s a

n t l a dissociation d e l'oxyhémoglobine ( H b O 2 ) e t par

conséquence, favorise une meilleure oxygénation tissulaire (

L i a n e t a l ., 1 9 7 1 ) .

Figure 2 : Ultra structure d e l ' h é m

o g l o b i n e ( C o u q u e , 2 0 1 3 )

Les h é m o g l o b i n o p a t h i e s regroupent

l'ensemble des pathologies liées à une anomalie

génétique d e l ' h é m o g l o b i n e ( C o u p

r i e , 2 0 0 0 ) . L ' a n o m a l i e porte sur les chaînes d

e globine, elle peut être quantitative o u qualitative: dans l e p r e m

i e r cas une chaîne peut être absente o u e n quantité i n

s u f f i s a n t e , c ' e s t l e cas des t h a l a s s é m i e s ;

alors que dans l e second cas i l s'agit d'une mutation ponctuelle d'un

gène codant pour une c h a i n e , c'est l e cas d e l a d r é p

a n o c y t o s e S S ( V i n a t i e r , 2 0 1 0 ) . E n e f

f e t c e s a n o m a l i e s g é n é t i q u e s p o r t a n t

sur les c h a i n e s d e globine peuvent

e n t r a i n e r des modifications structurales d e l ' h

é m o g l o b i n e e t c o m prom e t t r e leurs fonctions

physiologiques: c'est l e cas d e l a d r é p a n o c y t o s e dont l a

p h y s i o p a t h o l o g i e s'explique à plusieurs niveaux.

1 1

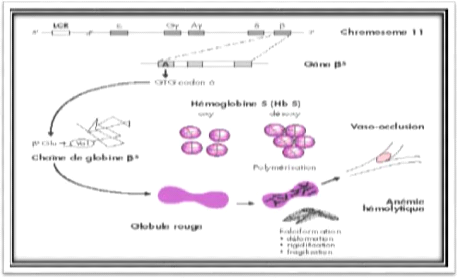

? Niveau m o l é c u l a i r e

L o r s q u e l a pression e n oxygène est basse, i l y

a l a p o l y m é r i s a t i o n , l a r i g i d i f i c a t i o n e t

l a diminution d e solubilité d e l ' h é m o g l o b i n e S ( H

b S ) . Ceci Explique les deux signes majeurs d e l a maladie : l ' a n

é m i e hémolytique e t l ' o b s t r u c t i o n d e l a m i c r

o c i r c u l a t io n ( figure 3 ) . Cette polymérisation est

réversible dans les conditions d e r é o x y g é n a t i o

n . A p r è s plusieurs cycles d e

d é s o x y g é n a t i o n e t r é o x y

g é n a t i o n , les cellules perdent leur flexibilité e t

deviennent

d é f i n i t i v e m e n t d é f o r m é e

s e n d r é p a n o c y t e s i r r é v e r s i b l e s . L a p o

l y m é r i s a t i o n d e l ' H b S résulte d e l a form a t i

o n d ' une liaison hydrophobe entre l e groupe isopropyl d e l a valine d e l

a chaîne J d e l a d é s o x y h é m o g l o b i n e e t

une cavité formée par les chaînes d e l a

phénylalanine 8 5 ( noyau benzénique) e t d e l a leucine 8 8 (

groupe isopropyl) d ' une autre molécule d e d é s o x y h

é m o g l o b in e H b S . l a p o l y m é r i s a t i o n peut

être m o d u l é e par différents facteurs parmi lesquels l

a saturation e n oxygène qui est i n d i r e c t e m e n t

corrélée à l a p o l y m é r i s a t i o n , l a

concentration d e l ' H b S qui est i n d i r e c t e m e n t

corrélée a u temps d e p o l y m é r i s a t i o n e n cas

d e d é s o x y g é n a t i o n , l a teneur e n 2 ,3 D P G ( i l

diminue l ' a f f i n i t é d e l ' H b pour 1 ' 0 2 e t

favorise s a conformation d é s o x y e t donc l a p o l y m é r

i s a t i o n d e l ' H b ) , l e p H e t l a tem p é r a t u r e ( l a

p o l y m é r i s a t i o n a u g m ente e n milieu acide e t lorsque l

a tem p é r a t u r e a u g m ente), l e déficit e n g l u c o

se-6-phosphate déshydrogénase ( E .C 1 o x y d o - r é d u

c t a s e , enzyme d e l a voie d e pentose phosphate, impliquée dans

régénération d u coenzyme r é d u i t N A D P H )

( G a l a c t e r o s , 1 9 9 7 ; G i r o t , 2 0 0 3 ) .

1 2

Figure 3 : Schéma physiopathologique d e

l a d r é p a n o c y t o s e ( E l i o n e t a l ., 1

9 9 6 ) .

? Niveau cellulaire

A u niveau cellulaire, l a p o l y m é r i s a t i o n d e

l ' H b S induit toute une série d e modifications dans l ' h é m

a t i e : l a déshydratation des h é m a t i e s . E n effet l a

p o l y m é r i s a t i o n d e l ' H b S modifie l a

* * 2 * 2 *

p e r m é a b i l i t é d e l a m e m b r a n e d e

s g l o b u l e s r o u g e s a u x c a t i o n s ( N a , K , M g , C a ) .

Elle a u g m ente l a perm é a b i l i t é d e l a membrane d u

globule rouge, favorise l ' e n t r é e d e C a 2 * dans l a cellule. C

e qui active les canaux causant l ' e x t e r n a l i s a t io n d u K * d e l

a cellule pour maintenir

l ' é q u i l i b r e o s m otique e t h y d r i q u e . D

a n s cette circonstance l 'eau e t l e s ions chlorures ( C l -) fuient

|

2 *

d a n s l e m i l i e u e x t r a c e l l u l a i r e . L ' e x

c è s d e C a

|

intracellulaire s ' a c c u m u l e dans des vésicules

|

d ' e n d o c y t o s e c e qui empêche s a

détection par les pompes à ATP, chargées d e son

évacuation.

2 *

D e p l u s , l a d é s h y d r a t é é r y

t h r o c y t a i r e a u g m e n t e l a p e r m é a b i l i t é

a u M g . S a concentration i n t ra

é r y t h r o c y t a i r e dim i n ue f o r t e m e n t ,

e n t r a i n a n t une a u g m e n t a t i o n d e l ' a c t i v a t i o n d u

C o -

*

t r a n s p o r t e u r K e t C l - responsable d ' une fuite

encore plus importante d e K * e t C l .. Cet ensemble

d e perturbation des échanges ioniques m e m b r a n a

i r e s e n t r a i n e non s e u l e m e n t l a déshydratation des h

é m a t i e s mais aussi l a form a t i o n d e grandes fibres d e p o l

y m ères d ' H b S entraînant toute une série

d'altérations m e m b ra n a i re p a r m i l e s q u e l le s l a

libération des h é m i c h r o m e s e t induisant

e n particulier des a g g l o m é r a t s d e

protéine bande 3 sur les membranes é r y t h r o c y t a i r e s

o ù s ' a c c u m u l e n t des immunoglobulines G ( I g G )

anti-bande-3 donnant ainsi des signaux d e leur

1 3

destruction par les macrophages. L a libération d e l ' h

è m e e t d e F e 3 + favorise u n

m i c r o e n v i r o n n e m e n t o x y d a n t d e s p h o s p

h a t i d y l s é r i n e s ( G i r o t , 2 0 0 3 )

.

? Niveau vasculaire

L a d r é p a n o c y t o s e est une pathologie a u

cours d e laquelle i l existe une tendance à l ' h y p e r v i s c o s i

t é . L a libération p r é m a t u r é e des r

é t i c u l o c y t e s dans l a circulation sanguine d u fait d ' une

é r y t h r o p o ï è s e accrue a tendance à

créer dans u n contexte i n f l a m m a t o ir e , une adhérence

des érythrocytes à l ' e n d o t h é l i u m vasculaire. C

' est l e facteur essentiel d u r a l e n t i s s e m e n t d e l a vitesse

sanguin e laissant l e tem p s à l a d é s o x y h é m o

glob i n e d e s e p o l y m é r i s e r, prendre u n e forme

d e faucille e t finir par obstruer c o m p l è t e m e

n t l e vaisseau, avec pour conséquence les crises v a s c o - o c l u s

i v e . E n outre, i l y a activation des plaquettes e t l ' a u g m e n t a t

i o n d u taux d e fibrinogène a u cours des crises v a s o - o c c l u

s i v e s ( G i r o t , 2 0 0 3 ) .

I .1 .5 . Diagnostic biologique d e l a d r é p a

n o c y t o s e

E n Afrique e t e n A m é r i q u e , l a d r é

p a n o c y t o s e est une affection héréditaire relativement

fréquente e t constitue u n r é e l p r o b l è m e d e

santé p u b l i q u e . L e s hématies prennent l a forme e n

faucille ( d r é p a n o c y t e ) quand l a concentration

d'oxygène s'abaisse e t f o r m e n t d e s thromboses suite à

une hémolyse ( C h e t c h a e t a l ., 2 0 1 8

) . I l est donc f o n d a m e n t a l d e pouvoir déceler

cette hémoglobine anormale afin d e développer des bons moyens d

e prise e n charge e t limité son

e x p a n s i o n . I l existe plusieurs techniques d e

diagnostic :

I .1 .5 .1 . Technique d e dépistage d e l a d r

é p a n o c y t o s e

? Test d e f a l c i f o r m a t i o n i n vitro ( test d

' E m m e l )

I l c o n s i s t e à p r i v e r l e s g l o b u l e s

r o u g e s d ' o x y g è n e . O n a l e t e s t d ' E m m e l s i m p

l e e t l e test d ' E m m e l a u m é t a b i s u l f i t e d e sodium

2 % . L e test d ' E m m e l simple est u n test classique, u n examen

microscopique d e cellules spontanément

désoxygénées entre lame e t lamelle. I l consiste à

placer une goutte d e sang entre lame e t lam e l l e , l u t e r à l a

paraffine o u à l a vaseline, l a i s s e r à l a

température d u laboratoire o u mettre à l'étuve e t lire

après 2 4 o u 4 8 heures ( E m m e l, 1 9 1 7 ) . L a

technique a u m é t a b i s u l f i t e d e sodium quant à elle

est plus rapide que l a p r e m i è r e , l a lecture s e fait a u bout

d e 5 à 3 0 minutes. L'intérêt d e ces deux techniques est

qu'elles sont fiables pour révéler l a présence des d r

é p a n o c y t e s . Cependant elles n e perm e t t e n t pas l a

distinction des formes hétérozygotes des formes homozygotes.

D'où i l s'est avéré nécessaire d e faire recours

à d'autres techniques plus spécifiques.

1 4

I .1 .5 .2 . L e s tech niques p h é n o t y p i q

u e s

Les techniques phénotypiques d'étude d e

l'hémoglobine font intervenir les méthodes b i o c h i m i q u e

s d e séparation des p r o t é i n é s . I l s'agit d e

:

? Électrophorèse à p H alcalin ( 8

,4 - 9 ,5 ) : Elle utilise différents supports ( papier, gel

d ' a m i d o n , a c é t a t e d e cellulose).

Principe : i l est basé sur l a

séparation des différentes fractions d e l ' h é m o g l o

b i n e ( contenues dans l ' h é m o l y s â t ) dans u n champ

électrique sur une plaque d'acétate d e cellulose à p H

alcalin e n fonction d e l e u r p o i d s moléculaire e t d e leur

charge électrique.

E n effet, L e sang est prélevé sur

anticoagulant E D T A e t lavé e n l'eau physiologique. Les globules

rouges sont ensuite l y s é s par l'eau distillée pour obtenir l

' h é m o l y s â t . L'étape suivante consiste à

faire deux dépôts d ' h é m o l y s â t ( à 3

c m d u pôle négatif d e l a cuve contenant l e tampon B d e

migration) sur l e support d'acétate d e cellulose p r é a l a b

l e m e n t traité avec l e tampon approprié ( A ) ,

laissé migré 2 h ( à 2 0 0 volts ; à 0 ,5 0 m A ;

à 2 0 ° C ) puis séchée l a plaque e t e n fin l a

colorer avec l e noir amide, l e rouge ponceau S o u l a benzidine. Cette

technique permette d'une part d e poser l e diagnostic e n mettant e n

évidence l a présence d'une fraction d ' h é m o g l o b i

n e d e migration différente des h é m o g l o b i n e s norm

ales e t d'autre part différencier les form e s h o m o z y g o t e s

des form e s h é t é r o z y g o t e s , a i n s i que l a

présence éventuelle d'une autre anomalie d e l ' h é m o g

l o b i n e a s s o c i é e ( B a l é d e n t e t G i r o

t , 2 0 1 6 ) .

? I s o é l e c t r o f o c a l i s a ti o

n

Principe : i l est basé sur l a

séparation des différentes fractions d'hémoglobine e n

fonction d e leur point isoélectrique dans u n gradient d e p H .

Dans c e s y s t è m e d e gradient l a protéine

arrête d e migrer quand elle arrive à son point

isoélectrique ( p H i ) o u s a charge nette est nulle. Cette technique

offre u n m e i l l e u r p o u v o i r d e résolution e t une meilleure

séparation des différentes d ' h é m o g l o b i n e s

( B a l é d e n t e t G i r o t, 2 0 1 6 ) .

I .1 .5 .3 . L e s tech niques g é n o t y p i q u

e s

Principe : i l repose sur l'étude des

gènes e t d e l'ADN par amplification moléculaire suivi d'une

analyse directe ( o l i g o s o n d e s spécifiques-D O T B L O T - P C

R ) o u d e séquençage a u locus d'intérêt.

C e t t e technique consiste p rem i è r e m e n t

à recueillir les cellule s f oe tales puis à l e s cultiver. Les

cellules obtenues sont h o m o g é n é i s é e s dans une

solution l y s a n t e qui sera ensuite traitée par

1 5

l a p r o t é i n a s e p o t a s s i q u e e t l ' A D N

sera e x t r a i t p a r l e m é l a n g e p h é n o l c h l o r

o f o r m e e t p r é c i t é p a r

l ' a l c o o l é t h y l i q u e à basse

température ( - 2 0 ° C ) e t e n fin analysé ( B a

l é d e n t e t G i r o t , 2 0 1 6 ) .

I .1 .6 . Com p l i c a t i o n d e l a d r é p a

n o c y t o s e

Les c o m p l i c a t i o n s d e l a d r é p a n o c y

t o s e sont variables selon les individus mais é g a l e m e n t selon

l a période d e vie ( chez u n même individu). O n les classe

généralement e n deux catégories : les complications a i g

ü e s e t les complications chroniques.

I .1 .6 .1 . C o m p l i c a t i o n s aigü e

s

E l l e s c o m prennent :

+ A n é m i e a i g ü e : l e

syndrome anémique constituait l e principal m o t i f d ' h o s p i t a

l i s a tio n

des patients d r é p a n o c y t a i r e s . E n effet,

i l est l a cause d ' i n t e r n e m e n t d e ces patients dans 2 5 ,4 % des

cas ( C h e t c h a e t a l ., 2 0 1 8 ) ;

+ Crises h y p e r a l g i q u e s : elles c

o n s t i t u e n t l a deuxième cause d e décès l a plus

récurrente

( 2 5 ,1 % des cas) ( C h e t c h a e t a l .,

2 0 1 8 ) ;

+ S y n d r o m e infectieux i n d é t e r m i

n é : l e s cris e s h y p e r h é m o l y t i q u e s e

t l e s p n e u m o p a t h ie s

font également parties des complications a i g ü e

s , comme les trois motifs cités ci-dessus, ils représentent 1 7

,3 % des cas ( C h e t c h a e t a l ., 2 0 1 8 )

.

I .1 .6 .2 . Com p l i c a t i o n s

chroniques

Les complications c h r o n i q u e s p e u v e n t s u r v e

n i r à tout âge mais touchent s u r t o u t l e s adultes. Elles

regroupent :

+ Atteintes o s t é o - a r t i c u l a i r e s

: elles s e traduisent par des douleurs répétées,

différentes

d e celles des crises, lancinantes, aggravées par des

mouvements e t l a marche e t s e calmant généralement a u repos.

L a fragilisation des o s due à leur mauvaise minéralisation est

plus fréquente e t e s t p r é s e n t e dans 1 4 ,6 8 % des cas

( N g o l e t e t a l ., 2 0 1 7 ) .

+ Atteintes p u l m o n a i r e s : ici une

hypertension artérielle p u l m o n a i r e peut a p p a r a i t r e , l

a

m a n i f e s t a t i o n principale e st un a c c r o i s s e

m e n t d e l ' e s s o u f f l e m e n t l o r s des efforts qui aboutissent

à des lésions a u niveau des poumons ( O r p h a n e t ,

2 0 1 1 ) .

+ Atteinte cardiaque : l'anémie

s'accentue souvent e t conduit à une augmentation

compensatrice d u volume cardiaque e t u n souffle a u coeur.

C e n ' e s t p a s i n q u i é t a n t . C e p e n d a n t , c e r t a

i n e s p e r s o n n e s p e u v e n t a v o i r d e s performances cardiaques

qui se d é g r a d e n t a v e c l ' â g e . P a r

1 6

exemple, l e coeur s e fatigue plus vite lors des efforts. L e

suivi régulier perm e t d e détecter c e problème (

O r p h a n e t , 2 0 1 1 )

+ Atteintes rénales : les reins peuvent

également être atteints. Cela s e traduit l e plus

s o u v e n t p a r l a présence d'albumine dans les

urines ( album i n u r i e ) . L e mauvais fonctionnement des reins peut

progresser vers une insuffisance rénale chronique o ù l e rein

n'assure plus s a fonction.

+ Atteinte oculaire : des s a i g n e m e n t s

à l'intérieur des yeux ( h é m o r r a g i e s i n t r a o

c u l a i re s )

p e u v e n t s u r v e n i r c h e z les enfants ( d e plus d e

1 5 ans g é n é r a l e m e n t ) . E l l e s l i m i t e n t p l

u s o u moins

c o m p l è t e m e n t ( c é c i t é ) l e

champ visuel.

+ Troubles d e l'érection : environ 4 0 %

des hommes adultes souffrent d'érections

involontaires prolongées pendant 1 0 à 1 5

minutes e t jusqu'à plusieurs jours, e t devenant r a p i d e m e n t d

o u l o u r e u s e s , i l s ' a g i t d e p r i a p i s m e . C ' e s t u n e

grande urgence car, s i c e l a dure plus d'une heure, i l expose à u n

risque d e lésions définitives des corps érectiles d u

pénis e t donc

d ' i m puissance ( O r p h a n e t , 2 0 1 1 )

.

+ Ulcères des jambes : certains patients

p e u v e n t a v o i r d e s p l a i e s plus o u moins profondes

( u l c è r e s ) s u r l e bas d e s j a m b e s e t l

e dessus des p i e d s . L e s ulcères s u r v i e n n e n t p l u s s o

u v e n t c h e z les h o m m e s q u e les f e m m e s d e plus d e 1 8 a n s

. I l s p e u v e n t m e t t r e l o n g t e m p s à s e r é s o

r b e r , c ' e s t pourquoi i l est important d e faire traiter r a p i d e m

e n t toute plaie à l a jam b e pour éviter l'évolution

vers l'ulcère, o u son aggravation. L'ulcère cutané

représente 2 9 ,5 1 % d e complications chroniques chez les patients d r

é p a n o c y t a i r e s ( N g o l e t e t a l ., 2 0

1 7 )

+ Calculs dans l a vésicule biliaire :

des calculs ( sorte d e cailloux appelés lithiases)

peuvent s e former à l'intérieur d e l a

vésicule biliaire ( lithiase biliaire). L a lithiase biliaire est

courante e t survient r e l a t i v e m e n t tôt dans l a vie. Ils

peuvent b r u t a l e m e n t p r o v o q u e r d e vives

douleurs dans l e ventre, e n haut à droite o u sous

l'épaule droite ( coliques biliaires).

Vomissements, fièvre,

sueurs o u frissons peuvent accompagner ces douleurs e t t é m oignent

d'une c o m p l i c a t i o n . D a n s c e cas, i l e s t nécessaire d

e c o n s u l t e r e n u r g e n c e . 4 0 ,3 1 % des malades

e n sont atteints après l'âge d e 1 8 ans (

N g o l e t e t a l ., 2 0 1 7 ) .

+ Atteinte hépatite : o n peut constater,

parfois dès l'enfance, une augmentation d u

v o l u m e d u foie ( h é p a t o m é g a l i e

) . L ' h é p a t o m é g a l i e est e n général

indolore, mais peut entraîner une gêne a b d o m i n a l e , r e s

s e m b l a n t à u n « poids » dans l e v e n t r e . L e

foie peut durcir e t , à terme, n e peut plus fonctionner normalement (

insuffisance hépatique). L'atteinte d u foie peut être

1 7

favorisée par des hépatites virales o u toxiques

( dues à l a prise d e certains médicaments par exemple) o u par

l'excès d e fer.

? Retard d e croissance : Souvent, dans les pays

o ù l a prise e n charge est bonne, les

enfants ont s e u l e m e n t u n léger retard d e

croissance e t leur puberté peut être retardée e n raison d

e l'anémie. Les adultes sont souvent minces, mais rarement plus petits

que l a moyenne ( O r p h a n e t , 2 0 1 1 ) .

I .1 .7 . Prise e n charge d e l a d r é p a n o c

y t o s e

I .1 .7 .1 . Principes généraux d e l a

prise e n charge

Ils sont basés sur l a mise e n place des centres

spécialisés, des opérations d e d é p i s t a g e ,

d e soins e t d e suivi, l e dépistage néo-natal, des

transfusions ponctuelles, l'éducation des parents, l a bonne pratique

des règles h y g i é n o - d i é t é t i q u e s ,

l a s u p p l é m e n t a t i o n quotidienne e n acide folique o u v i

t a m i n e B 9 , e n antibiotique e t l e t r a i t e m e n t d e s c o m p l

i c a t i o n s l i é e s à l a maladie.

I .1 .7 .2 . T r a i t e m e n t s

spécialisés

Les t r a i t e m e n t s spécialisés d e l a d r

é p a n o c y t o s e regroupent :

? Transfusion sanguine : l a transfusion

sanguine est l e t r a i t e m e n t g é n é r a l e m e n t u t

i l is é

dans l a prise e n charge d u patient d r é p a n o c y

t a i r e . Elle peut être effectuée lorsqu'on a une dim i n u t i

o n importante d u taux d'hémoglobine ( 6 à 7 g / d L ) o u e n

cas d'anémie a i g ü e ;

? Échanges transfusionnels : d e loin

préférés aux transfusions sanguines, ils peuvent s e

faire m a n u e l l e m e n t e n soustrayant l e sang total e

t effectuer une transfusion d e globules rouges. Ils présentent n

é a n m oins u n risque d e surcharge e n fer car i l est difficile

d'ajuster l e v o l u m e d e globules rouges transfusés a u volume s o

u s t r a i t . E l l e s p e u v e n t a u s s i c o n s i s t e r à

une soustraction sélective d e globules rouges des patients,

compensée par des concentrés d e globules rouges sains à

l'aide d'un séparateur d e cellules. Ils minimisent l e risque d ' a c c

u m u l a t i o n d u fer e t p e r m e t d e t r a i t e r l e s v o l u m e s

s a n g u i n s i m p o r t a n t s ( H A S , 2 0 1 0 ) ;

? Prise e n charge des infections : I l est g

é n é r a l e m e n t p r o p o s é pour les

bébés une prise

journalière d e pénicilline ; aux enfants des

vaccins supplémentaires contre les pneumocoques, l e virus d e l a

grippe e t d e l'hépatite B , e t avant tout une bonne hygiène d

e vie des patients ( O r p h a n e t , 2 0 1 1 ) .

? Prise d e l ' H y d r o x y u r é e o u h y d r

o c a r b a m ide : c e médicament agit e n réduisant

les

crises v a s o - o c l u s i v e , les é v è n e

m e n t s p u l m o n a i r e s par s t i m u l a t i o n d u gène d e

synthèse d e l ' H b F ; i l diminue ainsi l a production des radicaux

libres e t empêche l a capture d u N O par

1 8

l'hémoglobine libre libérée a u cours d e l

' h y p e r h é m o l y s e des globules rouges ( Chirico e

t

P i a l o u x , 2 0 1 2 ) .

? prise e n charge d e l a douleur : l a Haute

Autorité d e Santé ( H A S ) e t l ' A g e n c e

française

d e sécurité sanitaire des produits d e

santé ( A F S S A P S ) préconisent dans leurs protocoles d e

prise e n charge d e l a douleur les étapes suivantes ( H A S ,

2 0 1 0 ) : E n première intention, une a d m i n i s t r a t

io n intraveineuse d e K é t o p r o f è n e , Pour les crises

modérées, l a N a l b u p h i n e peut suffire, mais l e

soulagement insuffisant doit conduire à prescrire l a morphine sans

attendre. Pour les crises les plus s é v è r e s , l a morphine

est donnée d ' e m b l é e . P u i s pompe d'analgésie

auto contrôlée ( P C A ) s i l'enfant a plus d e 6 ans

? T r a i t e m e n t des complications : l a

prise e n charge des patients d r é p a n o c y t a i r e s passe

par une mise e n route des mesures préventives

après l e dépistage néonatal. Une surveillance

régulière d e l'état basal permet une prise e n charge

rapide des complications a i g ü e s e t chroniques. D e v a n t toute c o

m p l i c a t i o n , i l est réalisé une h y p e r h y d r a t a

t i o n d e façon systématique avec une prise d'antalgiques e t

d'antibiotiques e n fonction d u type d e

c o m p l i c a t i o n . U n e transfusion sanguine e n cas d

' a n é m i e profonde o u d ' i n f e c t i o n grave peut é g a

l e m e n t être effectuée ( H A S , 2 0 1 0 )

.

? A l l o g r e f f e des cellules souches hém a t

o p o ï é t i q u e s : l a greffe d e cellules souches

h é m a t o p o ï é t i q u e s est l e seul

traitement potentiellement curateur permettant d'espérer une

d i s p a r i t i o n c o m p l è t e e t

définitive des crises douloureuses e t des s y m p t ô m e s

liés à l'an é m i e . E lle vise à remplacer des

hématies S S par des hématies A A o u A S e t nécessite

une compatibilité entre l e donneur e t l e receveur. Toutefois, d e par

s a toxicité potentielle immédiate e t à long term e elle

est réservée aux enfants atteints de form e s

sévères ( A w a , 2 0 0 8 )

? Thérapie génique : L a

thérapie génique constitue u n autre mode d e t r a i t e m e n t

d ' un

trouble génétique par lequel o n insère d

e nouveaux gènes dans les cellules hum a i n e s . D a n s l e cas d e l

a d r é p a n o c y t o s e , l e s cellules souches d e l a moelle

osseuse d u malade sont p r é l e v é e s , u n vecteur porteur d

u gène sain est introduit dans les cellules afin d e les corriger e t

les cellules traitées sont r é i n j e c t é e s a u

malade ( C o t t i e r e t G u e r r y , 2 0 0 0 ) .

I .2 . D R É P A N O C Y T O S E E T

HÉMOLYSE

I .2 .1 . F o n c t i o n des globules rouges e t

rôle d e l a membrane é r y t h r o c y t a i r e

Les globules rouges sont d e petites cellules a n u c l é

é e s , d e form e biconcave contenant

e s s e n t i e l l e m e n t ( 2 / 3 ) l ' h é m o g l o

b i n e . I l s assurent p r i n c i p a l e m e n t grâce à l ' h

é m o g l o b i n e qui est u n p i g m e n t r e s p i r a t o i r e ,

l e transport d e l'oxygène, des poumons aux tissus, e t a u s s i l e

transport

1 9

d u dioxyde d e carbone ( C O 2 ) des tissus aux p

o u m o n s . L ' i n t é g r i t é d e s a membrane cellulaire e

t l e maintien d e s a structure est indispensable à son bon

fonctionnement. L a membrane é r y t h r o c y t a i r e est

constituée d'une b i c o u c h e p h o s p h o l i p i d i q u e dont

les deux couche sont opposées l'une d e l'autre par leur pole

hydrophobe. L e s parties hydrophiles regardent l a périphérie d

e l a b i c o u c h e . L a face externe d e l a b i c o u c h e est

dirigée vers l e cytoplasm e , e s t e n contact avec l e c y t o s q u

e l e t t e protéique globulaire. Des molécules d e c h o l e s t

é r o l v i e n n e n t s e positionner dans les zones hydrophobes.

Cette b i c o u c h e est é g a l e m e n t traversée de part e n

part par des protéines t r a n s m e m b r a n a ir e s , sur ces

protéines s e fixent des sucres d é t e r m i n a n t les groupes

s a n g u i n s . L e s plus i m p o r t a n t e s p r o t é i n e s m e

m b r a n a i r e s d e s érythrocytes sont l a bande

-

3 q u i p r é s e n t e u n a n t i p o r t p o u r l e

passage des ions d u chlore ( C l ) e t les s i a l o g l y c o p r o t

é i n e s qui jouent l e rôle d e transporteurs d e dioxyde d e

carbone ( C O 2 ) ( G i r a s o l e e t a l ., 2 0

1 2 ) .

I .2 .2 . É c h a n g e s m e m b r a n a i r e s

d e s globules rouges

Les transports t r a n s m e m b r a n a i re s peuvent

être regroupés e n deux mécanismes (

Figure

4 ) : les transports passifs selon l e gradient d e

concentration e t les transports actifs contre l e gradient d e concentration.

L a pompe à sodium correspond à une A T P a s e

magnésium-dépendante qui permet l a sortie d e 3 N a * d u

globule rouge e t l'entrée d e 2 K * . L e fonctionnement d e cette

pompe nécessite u n apport énergétique fourni par l ' A T

P issu d e l a glycolyse a n a é r o b i e . I l existe é g a l e

m e n t u n e pompe A T P a s e magnésium-dépendante q u i r e j

e tte

2 *

h o r s d e l ' h é m a t i e u n i o n C a . L e

transport des anions, notamment les ions C l - e t H C O 3 -,

s'effectue a u niveau d e l a protéine bande 3 t r a n

s m e m b r a n a ir e . L a sortie d'acide carbonique est

contrebalancée par une entrée d'ions C l - . L a protéine

3 p e r m e t é g a l e m e n t l e t r a n s p o r t d e l'eau à

travers l a membrane é r y t h r o c y t a i r e . ( L e n o r m

a n d , 2 0 0 1 ; Portier e t a l ., 2 0 0 7 ) .

2 0

Figure 4 : E c h a n g e s d e l a membrane

é r y t h r o c y t a i r e ( P a u r e g u i b e r r y , 2 0 1

5 ) .

Les globules rouges ont g é n é r a l e m e n t

une durée d e vie entre 1 0 0 e t 1 2 0 jours. Ce pendant dans l a d r

é p a n o c y t o s e cette durée d e vie est réduite

entre 1 0 - 1 6 jours à cause d e présence d e

l'hémoglobine anormale S ( Courtois e t a l ., 2 0 0 7

) .

I .2 .3 . Destruction des globules rouges : h é m

o l y s e

L'hémolyse est u n phénomène

physiologique irréversible qui aboutit à l a rupture d e l a

membrane des hématies provoquant l a libération des

éléments i n t r a - é r y t h r o c y t a ir e s dans l e

plasma notamment l'hémoglobine ( M e z z o u e t a l .,

2 0 0 6 ) . E n effet l'accumulation d e modifications sur l a

membrane d u globule rouge a u cours d u v i e i l l i s s e m e n t ( p e r o

x y d a tio n lipidique m e m b r a n a i r e , perte d e résidus

d'acide s i a l i q u e e t formation d e n é o - a n t i g è n e

s d e sénescence) sont autant d e signaux qui perm e t t e n t aux

macrophages d'identifier les globules rouges à é l i m i n e r p

a r phagocytose avec réutilisation des composants ( B e a u m

ont e t H e r g a u x , 2 0 0 5 ) . Chez les d r é p a n o c y

t a i r e i l y a u n d é p a s s e m e n t d u processus physiologique

d e lyse des globules rouges ( G R ) qui devient pathologique. C e

phénomène est d û à une destruction excessive des

hématies o u à u n r a c c o u r c i s s e m e n t d e leur

durée d e vie influencé par plusieurs f a c t e u r s .

2 1

I .2 .3 .1 . M é c a n i s m e s naturels e t

facteurs influençant l ' h é m o l y s e chez les d r é p

a n o c y t a i r e s

L a physiopathologie complexe d e l a d r é p a n o c y

t o s e est basée sur l'instabilité e t l a p o l y m é r

i s a t i o n d e l ' h é m o g l o b i n e a n o r m ale ( H b S ) . C

e qui induit des altérations structurales d e l a membrane d u globule

rouge provoquant une l i p o p e r o x y d a t i o n avec des réactions

radicalaires importantes, dont l a conséquence est

l'accélération d u processus d ' h é m o l y s e . E n

effet, les globules rouges d r é p a n o c y t a i r e s produisaient

plus d e radicaux libres que les globules rouges normaux suite à

l'auto-oxydation d e l'hémoglobine S e n m é t h é m o g l

o b i n e . C e c i explique l e déséquilibre dans les

proportions des radicaux libres générés ( impliqués

dans l ' a c t i v a t i o n d e

l ' a p o p t o s e ) e t l e répertoire a n t i o x y

d a n t i n h é r e n t a u s y s t è m e , o n parle d u stress

o x y d a t i f o u stress oxydant ; d'où l a dim i n u t i o n d e l a

durée d e vie des globules rouges chez les d r é p a n o c y t o

s e ( H e b b a n n i e t a l ., 2 0 1 4 ) . Par

ailleurs i l existe chez les d r é p a n o c y t a i r e s plusieurs

formes d e déficiences d ' e n z y m e s ( e n z y m o p a t h i e s )

pouvant causer l'an é m i e h é m o l y t iq u e , l a plu s

courante est l a déficience e n glucose 6 -phosphate

déshydrogénase ( G 6 P D , E .C 1 o x y d o - r é d u c t

a s e ) . L e déficit d e cet e n z y m e provoque u n déficit e

n N A D P H qui s e répercute sur l a régénération

d u g l u t a t h i o n r é d u i t e t p a r c o n s é q u e n t

s u r l'activité d u g l u t a t h i o n p e r o x y d a s e a u niveau

d u globule r o u g e . C e qui s e t r a d u i t p a r u n d é f a u t

e n peroxydes e t p a r c o n s é q u e n t l ' h y p e r h é m o

l y s e ( B é r a u d , 2 0 1 4 ) . D e plus les

hématies déformées, rigides, présentent des

lésions m e m b r a n a i r e s . L a dim i n u t i o n d e l a

plasticité des h é m a t i e s , leur rétention dans les

très petits vaisseaux, tout cela v a accélérer leur

destruction par les cellules réticulaires macrophages après une i

n f l a m m a t io n . Cette destruction accélérée

s'effectue surtout dans l a rate e t l e foie, avec libération d'un

excès d'hémoglobine dans l e plasma ( H i e r s o , 2 0 1

5 ) . L'hémolyse est manifestée par une augmentation des

taux sériques e n hémoglobine associée à une

augmentation d u lactate déshydrogénase ( L D H , E .C 1 o x y d

o - r é d u c t a s e ) , d e phosphate, d e l a créatine kinase

( C K , E .C 2 transférase) e t aussi par une dim i n u t i o n d u taux

d ' h a p t o g l o b i n e e t d ' h é m o g l o b i n e g l y c o s y

l é e ( A l i e t a l ., 2 0 1 4 ) .

I .2 .3 .2 . Les m é c a n i s m e s d e s

inducteurs d e l ' h é m o l y s e

L ' h é m o l y s e peut être produire par

l'introduction d'agents c h i m i q u e s tel que certains

m é d i c a m e n t s , c a p a b l e s d e modifier

l'intégrité cellulaire e n induisant une réorganisation e

t des c h a n g e m e n t s morphologiques qui résultent d'une cascade

d'effets à partir d e l'altération d e l a membrane lipidique

conduisant f i n a l e m e n t à l a form a t i o n d e s p h é r

o c y t e s e t par conséquent à l a lyse des érythrocytes

( Portier e t a l ., 2 0 0 7 ; M a n a a r g a d o o - C a t i

n e t a l ., 2 0 1 6 ) .

? M é c a n i s m e d e l ' h é m o l y s e

induite par l'aspirine : l'exposition des érythrocytes

hum a i n s à des agents oxydants tel que l'aspirine

à forte concentration favorise l ' h é m o l y s e par p e r o x

y d a t i o n lipidique d e l a membrane é r y t h r o c y t a i r e . E

n effet l'aspirine, précurseur d'acide salicylique d e par son effet

oxydant, peut e n t r a i n e r l a production des radicaux libres, ces

derniers attaquent l a membrane e t par conséquent causer l ' h é

m o l y s e ( H o u c h e r e t a l ., 2 0 0 1 ) .

? M é c a n i s m e d e l ' h é m o l y s e

induite par l a solution hypotonique : lorsqu'un

é r y t h r o c y t e est placé dans u n milieu

h y p o t o n i q u e , i l subit une pression o s m otique

considérable. E n absence d e contre-pression appliquée dans l e

cytoplasme, l'eau ( hypotonique) diffuse dans l a cellule ( hypertonique) via

les a q u a p o r i n e s e t protéines bandes 3 e t crée petit

à petit u n gonflement des hématies, au-delà d'un certain

seuil, l a membrane s'éclate e t l'hémoglobine intracellulaire

passe dans l e milieu extérieur ( h é m o l y s e ) ( A m

r a n e e t A o u a r t i l a n e , 2 0 1 8 ) .

? M é c a n i s m e d e l'hémolyse induite

par l e t r i t o n X - 1 0 0 : L e t r i t o n X - 1 0 0 est u n

d é t e r g e n t n o n ionique qui possède une

partie polaire hydrophile e t une queue hydrophobe. Les molécules d u t

r i t o n X - 1 0 0 s'insèrent dans l a b i c o u c h e lipidique

jusqu'à saturation provoquant ainsi l a perturbation d e l'organisation

des lipides m e m b r a n a i r e s qui sera t o t a l e m e n t

solubilisée sous forme d e micelles o u d e liposomes à des

concentrations très élevée e n détergent (

M u t h u

e t d u rais, 2 0 1 5 ) .

? M é c a n i s m e d e l ' h é m o l y s e

i n d u i t e p a r l e peroxyde d'hydrogène :

L'hémolyse induite

par l e peroxyde d'hydrogène résulte des

dommages o x y d a t i f s destructeurs d e l a membrane cytoplasm i q u e

suite à l a p e r o x y d a t i o n lipidique des acides gras p o l y i

n s a t u r é s ( A G P I ) présents dans celle-ci (Singh

e t R a j i n i , 2 0 0 8 ) . Lorsque l e H 2 O

2 traverse cette m e m b r a n e , i l p e u t causer

2 +

l a d é g r a d a t i o n d e l ' h è m e d e l ' h

é m o g l o b i n e a i n s i q u e l e s i o n s F e , c e qui

génère l e radical

hydroxyle qui est très r é a c t i f p a r l a

réaction d e Fenton. Ces radicaux induisent une c h a i n e d e p e r o

x y d a t i o n lipidique a b o u t i s s a n t à l'hémolyse

( O k o k o e t E r e , 2 0 1 2 ) . L a réaction d e

Fenton est initiée suite à l a formation initiale d e l`anion s u

p e r o x y d e qui e s t à l`origine d u phénomène

radicalaire car e n donnant l e peroxyde d`hydrogène i l peut alors s e

transformer e n radical hydroxyle :

I .2 .4 . L e s a n t i h é m o l y t i q u e

s

2 2

I .2 .4 .1 . Les a n t i h é m o l y t i q u e s

conventionnels

2 3

L e t r a i t e m e n t des a n é m i e s h é m

o l y t i q u e s passe i n e x o r a b l e m e n t par l e t r a i t e m e n t

des causes d e cette anémie. I l y a presque autant d e traitements

qu'il y a d e causes. U n certain nombre d e médicaments

anti-hémolytiques sont disponibles. C e sont les substances qui

présentent l a capacité à retarder o u à inhiber l

a lyse des globules rouges. Par exemple: l'acide folique o u vitam ine B 9 , u

n c o m p l é m e n t d e f e r , d e s s u p p l é m e n t s d e

vitam ine B e t d e s corticoïdes Sous forme des c o m p r i m é s

. ( B a c h h y e t a l ., 2 0 1 5 ) .

I .2 .4 .2 . Les a n t i h é m o l y t i q u e s

naturels

I l existe plu sieurs plantes donc l e s e f f e t s anti-h

é m o l y ti q u e s ont été déjà d é

m o n t r é s . C 'est l e cas par exemple d e l'effet protecteur d u

décocté aqueux des feuilles ( D A F ) e t d u

macéré h y d r o é t h a n o l i q u e des feuilles ( M H

F ) d e Ficus s y c o m o r u s contre l ' h é m o l y s e des

érythrocytes d e patients d r é p a n o c y t a i r e s h o m o z

y g o t e s ( S S ) e t double hétérozygotes ( S C ) . E n

effet Ram dé-Tiendrébéogo e t a l . ( 2 0

1 8 ) ont montré que l e M H F ( 2 m g / m L ) avait une

activité d'inhibition d e 3 1 ,0 2 #177; 0 ,0 0 % tandis que celle d u D

A F ( 3 m g / m l ) é t a i t d e 2 2 ,5 #177; 0 ,0 0 % . T h e

p h i n l a p e t a l .

( 2 0 1 3 ) ont révélé que

3 1 2 5 u g / m l d'extrait d e feuille d e P a n d a n o u s o d o r u s p a n

d a n u s Peut

inhiber 8 3 ,2 5 % d'hémolyse induite par l'ion

ferreux. D e même i l a été démontré

r e s

p e c t i v e m e n t p a r ces auteurs que les extraits s u i v a n t p o u r

r a i e n t i n h i b e r l ' h é m o l y s e induite par l e peroxyde

d'hydrogène : 4 0 .6 % pour 5 mg/ml d'extrait d e feuille d e Fiber

betel ; I C 5 0 = 9 5 1 .4 #177; 3 6 ì g / m l d'extrait d e

feuille d e M e n t h a l o n g ifo l i a ( C h a k r a b o r

t y e t Shah, 2 0 1 1 ; M a g a l h ã e s e t a l ., 2 0 0 9

) .

I .3 G É N É R A L I T É SUR S p

i r u l i n a p l a t e n s i s

I .3 .1 . D é couverte

S p i r u l i n a p l a t e n s i s e s t u n e

microscopique algue bleu-verte découvert i l y a 3 ,6 milliards d ' a n

n é e s . À l a naissance d e l'univers, ces c y a n o b a c t

é r i e s p r o d u i s a i e n t d e l'oxygène à p a r t

i r d u dioxyde d e carbone pour les autres formes d e vie présentes

à c e moment-là. Elles ont ainsi rendu l ' a t m o s p h è

r e respirable perm e t t a n t une possible vie aérobie, e t ont servi

d e nourriture aux poissons, mammifères marins e t à

l'espèce humaine. L a spiruline a survécu aux périodes

glaciaires grâce à s a capacité dite d e c r y p t o b i o

s e , c ' e s t - à - d i r e qu'elle est capable d e s e

rétracter sous form e d'agrégat d e f i l a m e n t s s i les

conditions d e tem p é r a t u r e e t d ' h u m i d i t é lui

sont d é f a v o r a b l e s , c o n s e r v a n t a u centre d e cet

agrégat u n minimum d'humidité pour s a survie, e n attendant que

les conditions redeviennent favorables ( M a n n e t , 2 0 1 6 )

.

2 4

I .3 .2 . H a b i t a t s naturel e t conditions o p t i

m ales d e culture

I .3 .2 .1 . H a b i t a t n a t u r e l

L a spiruline s e développe n a t u r e l l e m e n t

dans des lacs alcalins riches e n sels minéraux des régions

chaudes e t ensoleillées, soit dans une zone t r o p i c o - é q

u a t o r i a l e entre l e 3 5 ° d e latitude nord e t 3 5 ° d e

latitude Sud. Zone qui c o m porte plusieurs pays p r i n c i p a l e m e n t d

a n s trois continents. E n A f r i q u e ces pays sont : T c h a d , K e n y a

, T a n z a n i e ( lac N a t r o n ) , D j i b o u t i , É t h i o p i

e , Congo, Zambie, A l g é r i e , S o u d a n , e t T u n i s i e . E n

Europe les pays concernés sont: F r a n c e , C o r s e , Espagne ; e t

e n A s i e o n liste: I n d e , T h a ï l a n d e , M y a n m a r , Sri

Lanka, Pakistan, Chine e t e n A m é r i q u e : Pérou, M e x i q

u e , Uruguay, Équateur, C a l i f o r n i e , H aïti,

République Dom i n i c a i n e . Son habitat naturel est une eau : n a t

r o n é e ( contenant d u bicarbonate d e sodium naturel dont l e p H

doit être compris entre 8 ,5 e t 1 1 ) ; saumâtre ( d e 2 0

à 7 0 g d e sel par litre d'eau) ; chaude ( entre 3 5 e t 4 0 ° C )

; riche e n n u t r i m e n t s apportés par les affluents des lacs e t

des sols ( f e r , azote, urée, acide phosphorique, sulfate d e

magnésium...) e t riche e n gaz carbonique e t oxygène. S a

croissance varie durant l a journée, e n dessous d e 1 5 ° C e t

au-dessus d e 3 9 ° C , elle s ' a r r ê t e ; o ù l e r a y

o n n e m e n t solaire e s t i m p o r t a n t ( M a n n e t , 2 0 1 6

) .

I .3 .2 .2 . Conditions o p t i m ales d e

culture

E n dehors des conditions naturelles d e culture d e l a s p i

r u l i n e , p e u t faire une culture hors sol. L e bassin d e culture

idéal est e n béton o u e n p o l y c h l o r u r e d e vinyle (

P V C ) . Elle s e cultive sous serres pour protéger des i n t e m

péries: fientes d ' o i s e a u x , p o l l e n s , feuilles, soleil ;

mais aussi pour éviter les pluies diluviennes qui dilueraient l e milieu

d e culture, tout e n l a i s s a n t p a s s e r l a l u m i è r e . L

a taille d u bassin d e culture est d e 1 5 à 1 8 c e n t i m è t

r e s d e profondeur e t d e plusieurs centaines d e mètres d e

longueur, soit 2 5 0 à 3 5 0 m 2 p o u r p e r m e t t r e u

n contrôle des constances p h y s i c o - c h i m i q u e s p l u s i e u

rs f o i s p a r j o u r . S o n p H d o i t ê t r e a u t o u r d e 1 1

, l a t e m p é r a t u r e d e l ' e a u entre 3 0 - 3 5 ° C . Les

intrants c h i m i q u e s utilisés sont tracés e t d e

qualité, ils répondent à u n cahier des charges rigoureux.

U n contrôle d e l a qualité e t d e l a pureté d e l'eau

par des organism e s certifiés e t indépendants est

nécessaire pour assurer une spiruline d e bonne qualité. I l est

nécessaire d e brasser constamment l e bassin d e production à l

' aide d'une grande roue à aube, d e 2 m d e diamètre dont l a

vitesse d e rotation est d e 1 0 tours p a r m i n u t e o u d ' une pompe afin

que tous les f i l a m e n t s d e spiruline soit exposés a u s o l e i

l . L a culture doit utiliser une souche d e spiruline d e q u a l i t é

. A i n s i u n bassin d e 4 m 2 d e 2 0 c m d e p r o f o n d e u r

p r o d u i t 4 0 g d e spiruline sèche par jour ( M a n n e t ,

2 0 1 6 ) . I l existe huit p r i n c i p aux facteurs qui influent

sur l a pro d u c t i v ité d e l a spiruline:

·

2 5

L a luminosité : elle doit être d e 1 6 h par jour (

l ' o m bre perm e t d ' a u g m enter l a photosynthèse e t donc l a

productivité);

· L a température : l a température o p t i m

ale est d e 3 0 ° C e t doit être l a plus constante p o s s i b l e

. l a b i o m a s s e dim i n ue avec l a chute d e l a température l a

nuit ;

· L a vitesse d'agitation ;

· L e p H : i l d o i t ê t r e compris entre 8 ,5 -

1 0 ,5 ;

· L a qualité d e l'eau ;

· L a présence d e macro e t m i c r o n u t r i

m e n t ( C , N , P , K , S , M g , N a , C l , C a , F e , Z n , C u , N i , C

o , S e ) ;

· L a taille d e l'inoculation : une concentration plus

faible a m é l i o r e l a croissance;

· Les solides dissous : dont l a concentration doit etre

comprise entre 1 0 - 6 0 g / l ( D argent,

2 0 0 9 ) .

D ' a u t r e s variables impliquées dans l a

production existent: l a concentration e n oxygène, plus cette

dernière est élevée plus l a croissance est forte; l a

présence d ' urée; d e nitrate d e potassium e t d ' am m o n i a

q u e a u g m ente l a productivité. Rajouter 1 % d e C O 2 , a u g m

ente l a concentration finale e n s p i r u l i n e , à 2 5 ° C l e

taux e n glucides augmente alors qu'à 3 5 ° C c'est l e taux d e

protéines qui a u g m ente. Par ailleurs, l a forte concentration e n

bicarbonate ( 0 ,2 M ) empêche l a contamination p a r d ' a u t r e s

algues. L'addition d'ammoniaque à 2 m M empêche l e d é v e

l o p p e m e n t des a m i b e s . L e meilleur milieu d e culture est

constitué d e : phosphate à 1 ,2 5 g / L , nitrate d e sodium 2

,5 g / L , chlorure d e potassium 0 ,9 8 g / L , chlorure d e sodium à 0

,5 g / L , sulfate d e magnésium à 0 ,1 5 g / L , chlorure d e

calcium à 0 ,0 4 g / L e t bicarbonate d e sodium à 8 g / L . Des

régulateurs d e croissance des végétaux peuvent être

utilisés pour a m é l i o r e r l a croissance d e l a spiruline

comme l e 6 -benzyladénine, l ' a j o u t d ' a z o t e perm e t d e

produire une spiruline plus riche e n protéines, une température

inférieure à 3 5 ° C , une culture sous l u m i è re

rouge e t une concentration élevée e n chlorure d e sodium ( N a

C l ) supérieure à 3 0 g / L perm e t d ' a u g m enter l e taux

e n J-carotène ( H a b i b , 2 0 0 8 ) .

2 6

F i g u r e 5 : Photographie d e l a ferme d e

production d e spiruline d e N o m a y o s - C a m e r o u n .

I .3 .3 . Classification t a x o n o m i q u

e

Tableau 2 : Classification taxonomique d e

S p i r u l i n a p l a t e n s i s ( Benson e t a l .,

2 0 0 0 ; W heeler e t a l ., 2 0 0 0 ) .

Règne

|

Bacteria

|

Sous-règne

|

P r o c a r y o t a

|

Phylum

|

( e m b r a n c h e m e n t )

|

C y a n o b a c t é r i e

|

Classe

|

|

C y a n o p h y c e a e

|

Ordre

|

|

O s c i l l a t o r i a l e s

|

F a m i l l e

|

|

O s c i l l a t o r i a c e a e

|

Genre

|

|

S p i r u l i n a

|

E s p è s e

|

|

P l a t e n s i s

|

|

I .3 .4 . Com position

L a c o m position d e l a spiruline varie selon les

conditions d e c u l t u r e , l a période d e récolte, l ' o r i

g i n e g é o g r a p h i q u e , l e p r o c é d é d e r

é c o l t e , d e s é c h a g e , d e b r o y a g e , d e c o n d

i t i o n n e m e n t , m a is a u s s i p a r l e taux d ' e n s o l e i l l e

m e n t e t p a r l e fait que certains indu s t r i e ls s u p p l é m

e n t e n t l e s milieux d e culture afin que l a spiruline produite soit plus

riche e n fer, e n zinc o u encore e n acides gras. E n général l

a s p i r u l i n e e s t c o m p o s é e d e 7 0 % d e p r o t é

i n e s , 2 0 % d e g l u c i d e s , 5 % d e l i p i d e s , 7 % d e

minéraux e t d e 3 à 6 % d'eau. Cette composition est très

complète e t variée : avec u n excellent apport e n

protéines, une bonne répartition des lipides, des glucides. L a

spiruline

2 7

contient é g a l e m e n t les minéraux, les o l i

g o - é l é m e n t s , les vitam i n es e t les acides a m i n

é s parmi lesquels : phénylalanine, tyrosine, a r g i n i n e , g

l u t a m ate, asparagine. Cependant l a spiruline n e

c o n t i e n t n i v i t a m i n e C , n i i o d e , n i o m

é g a 3 ( M a n n e t , 2 0 1 6 ) . C e l l e

cultivé à Nom a y o s - Y a o u n d e - C a m e r o u n , q u e

nous avons utilisé dans cette étude est aussi riche e n macro- e

t m i c r o n u t r i m e n t

d e même qu'en composés p h y t o c h i m i q u e s

b i o a c t i f s parmi lesquels les p o l y p h é n o l s , les

f l a v o n o ï d e s , l a p h y c o c y a n i n e , l e s

c a r o t é n o ï d e s , l e s a c i d e s p h é n o l i q

u e s comme l'acide c a f é i q u e

e t l e s acide c o u m a r i q u e s o n t e n proportion s i g

n i f i c a ti v e . E l l e a une forte t e n e u r e n f e r e t c o n t i e

n t é g a l e m e n t l e c u i v r e , l e manganèse, z i n c ,

s é l é n i u m ( A m a e t a l ., 2 0 1 6

) .

I .3 .5 . E f f e t s b i o l o g i q u e s d e S p

i r u l i n a p l a t e n s i s

Les études menées par D u p i r e . ( 2

0 1 1 ) montrent que l a richesse d e l a spiruline e n composé

b i o a c t i f s , l a p h y c o c y a n i n e lui confère des

propriétés h y p o c h o l e s t é r o l é m ia n t

e s . P a r ailleurs s a richesse e n vitam i n e , e n fer lui donne des

propriétés anti-anémie f e r r i p r iv e Chamorro

e t a l . ( 2 0 0 2 ) . D e plus à des doses d e 2 0 0

m g / k g / j de la p h y c o c y a n i n e chez l a souris stimule

l'hématopoïèse ( T h a a k u r e t P u s h p a k u m

a r i 2 0 0 7 ) . Nombreuse autres activités biologique sont

allouées à S p i r u l i n a p l a t e n s i s . D e par

s a riche e n différents macro e t m i c r o n u t r i m e n ts d e

même que les composés b i o a c t i f s ( tels que l a p h y c o c

y a n i n e , les p o l y p h é n o l s , l e calcium s p i r u l a n ,

les c a r o t é n o ï d e s , les vitam i n es, ... ) i l a

été d é m o n t r é que S p i r u l i n a p l a

t e n s i s a une activité h é p a t o p r o t e c t r i c

e ( Ism ail e t a l . , 2 0 0 9 ) , h y p o g l y c

é m i a n te ( Deng e t Chow, 2 0 1 0 ) , a n t i h y p

e r t e n s i v e ( I c h i m u r a e t a l ., 2 0 1 3 )

, anticancéreuse ( S a i n i e t S a n y a l , 2 0 1 4

) , a n t i o x y d a n t e , a n t i r a d i c a l a ir e , i m m u n

o m o d u l a t r ic e ( A m a e t a l ., 2 0 1 6 ) ,

antivirale ( M a d e r e t a l ., 2 0 1 6 )

i n vitro e t i n vivo.

? S p i r u l i n a p l a t e n s i s e t d r

é p a n o c y t o s e

L e stress oxydant est une caractéristique importante

d e l a pathologie d r é p a n o c y t a i r e e t joue u n grand

rôle dans l e phénomène d'hémolyse ( Nur e t

a l ., 2 0 1 1 ) . L a spiruline étant riche e n

composés antioxydants ( phénoliques, p h y c o c y a n i n e ,

bêta-carotène...) serait douée d e propriétés

a n t i f a l c é m i a n t e s e t a n t i h é m o l y t i q u e

s . Pour vérifier cette hypothèse, u n certain nombre d e m a t

é r i e l e t d e méthodes a été utilisé.

|