4. Valorisation et transformation des ressources

halieutiques

Les ressources halieutiques sont utilisées dans

l'alimentation mais aussi dans l'industrie de transformation. La FAO souligne

que le poisson périt rapidement par rapport à d'autres aliments.

La valorisation et la transformation se font dans les usines industrielles de

la pêche qui se trouvent dans les capitales (Nouakchott et Nouadhibou)

ainsi que la transformation artisanale. Les usines de transformation de la

farine ont commencé en 2005 avec l'usine RIM-

31

Fish et OMAURCI. Par conséquent depuis leurs

installations ont connu de fortes demandes, occasionnant la construction de

nombreuses autres usines dont les capitaux sont détenus par les

étrangers à Nouakchott et à Nouadhibou (Mohamed Lemine et

Braham, 2015).

En effet, l'industrie de la transformation et de la

valorisation a connu une augmentation et la création de nouvelles usines

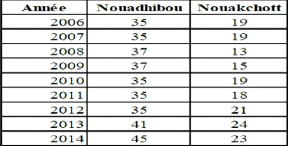

dans la zone de franche de Nouadhibou. Depuis 2007, le nombre d'usines de

valorisation et de transformation a connu une hausse et 70 % des usines sont

localisées à Nouadhibou.

L'ONISPA est un centre créé en 2007 dont

l'objectif est d'appliquer les bonnes pratiques de qualité, de

l'hygiène et les réglementations nationales et internationales et

les réglementations internationales et nationales. Il fournit

également des avis scientifiques et techniques vis-à-vis des

établissements du secteur de pêche et des ressources halieutiques.

L'ONISPA contribue à la labélisation des produits halieutiques et

fait des inspections de ces produits. En 2014 l'office National d'Inspection

Sanitaire des Produits de la Pêche et de l'Aquaculture avait

agréé 91 unités dont 68 destinées à la

consommation des humains et le reste pour l'usage des animaux. Dans ces 68, 45

sont localisées à Nouadhibou et les 23 à Nouakchott

(ONISPA, 2015).

Tableau 2 :L'évolution des usines de

transformation et valorisation (Nouakchott- Nouadhibou) (source ONSIPA :

2015)

Dans ces usines 97 % de la production transformée est

destinée au marché Européen. La capacité de

traitement de ces usines avoisine les 5000 tonnes/jour. Les usines de la

filière de transformation et valorisation des produits halieutiques

permettent d'obtenir deux produits (farine et huile). Une grande partie de ces

usines utilise la technologie chinoise. Les espèces sardinelles et

éthmalose occupent une place très importante dans la

transformation et la valorisation. Ces espèces ont passé de

20.000 tonnes en 2006 pour passer en 300000 tonnes en 2019 (IMROP, 2019).

L'usine OMAURCI S.A est une usine de transformation à Nouadhibou,

implantée en 2005 et peut traiter plus de 400 tonnes de poissons par

jour. En 2013, L'OMAURCI s'était lancé sur un projet de

transformation en pattes de poissons.

32

Figure 6: L'évolution de la quantité des

espèces transformées (source : IMROP, 2019)

Comme nous l'avons vu précédemment, les

espèces pélagiques sont très abondantes dans la

filière de transformation et de valorisation. Elles sont riches en

acides aminés (histidine), conservées à une

température comprise entre 7 °à 10 °C.

L'approvisionnement des usines commence au débarquement suivi du

transport. Celui-ci qui se fait par des camionnettes, arrivant à

l'usine. Certaines usines ont leurs propres outils pour acheminer les poissons.

Cela se fait à l'aide de pompes modernes aspirant les poissons tandis

que d'autres usines font recours aux services des manoeuvres.

Le déchargement des produits halieutique est fait par

des manoeuvres à l'aide de bacs plastiques afin les acheminer dans les

usines. Dans l'usine, les poissons sont exposés sur le sol sur des

bâches et sont étalés par les pelles mécaniques. Le

processus de préparation se fait en enlevant la tête, la queue,

les écailles et les viscères des poissons.

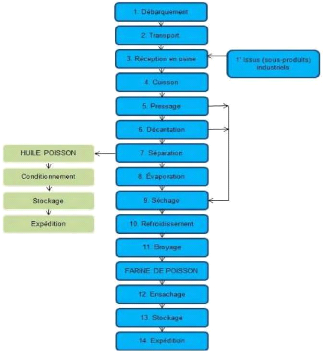

Nous verrons le schéma de procédés de

transformation et de valorisation des produits halieutiques dans les usines de

transformation. : les produits halieutiques introduits dans le processus

peuvent être diverses formes (aqueuse, huileuse et solide) mais ces

résultats vont être séparés par des

variétés de transformation en utilisant les outils

adéquats.

33

Figure 7 : Processus de la transformation et valorisation

filière industrielle

(Source : COLEACP, 2015)

L'huile obtenue de ce processus assure un profil en acide gras

polyinsaturé à longue chaîne (AGLPI), sa présence en

faible quantité peut combler certains rôles dans le corps humain

(Guillaume et al., 1999). En 2014, les usines de transformation des

petits pélagiques ont obtenu 300.000 tonnes de farine. La farine obtenue

est exportée vers le Nigeria et le Ghana où elle est

utilisée dans l'aquaculture pour nourrir en particulier les

poissons-chats (Mohamed Lemine et Braham, 2015).

Lors de l'approvisionnement des usines, les produits peuvent

être contaminés. Ces contaminations peuvent être d'ordre

microbiologiques, chimiques ou physiques. Elles sont causées par

l'altération lors de la capture, de la manutention et de la

transformation. Pour éviter la contamination et ses multiplications, il

est indispensable de respecter les bonnes pratiques. Nous pouvons souligner que

les unités de transformation peuvent rencontrer des problèmes de

productions liées au coût de l'électricité, des

pertes après la capture des poissons et de l'insuffisance des

espèces de stockage.

Toutefois, il faut remarquer que les usines de transformation

mettent en place des nouvelles technologies pour le conditionnement et la

transformation afin d'obtenir une meilleure qualité de poisson et une

bonne rentabilité. Les procédés de valorisation passent

par la capture suivie de la manutention, la conservation, conditionnement et

par la fin le stockage et le transport. En

34

fait, la conservation et la transformation des produits

halieutiques maintiennent la qualité et l'état de ces produits.

En plus de la chaîne de transformation, un enjeu important se pose pour

assurer la qualité de la sécurité alimentaire

(FAO,2018).

Pour ce qui concerne la transformation artisanale, c'est une

activité pratiquée depuis 1920 en Mauritanie. Elle est

majoritairement exercée par des femmes et des personnes de

nationalité étrangères notamment

sénégalaises et maliennes. Elle est importante car elle

réduit les pertes après les captures. Mais elle n'est

régie par aucune réglementation juridique et le nombre de tonnage

transformé est difficile à estimer (Mohamed Lemine et BRAHAM,

2015).

Les différents types de transformation artisanale sont

:

Le séchage : forme de conservation naturelle des

produits halieutiques, généralement pratiqué sous le

soleil. On enduit de sel le poisson exposé au soleil. L'action du sel

n'est pas seulement de sécher le poisson mais aussi de tuer les

bactéries et de prévenir les contaminations. Deux types de

séchage sont pratiqués en Mauritanie : le premier consiste

à accrocher les poissons sur des lignes pour éviter que le sable

ne les atteigne ; le second type se fait sur du béton propre.

En mettant le sel après avoir procédé

à une source de chaleur. Le sel est efficace pour retirer l'eau des

poissons, pour réduire à néant les bactéries et

aussi pour lutter contre les contaminations. En Mauritanie, les deux types de

séchage cités ci- dessus sont pratiqués. Le séchage

est obtenu grâce à la chaleur, à l'air et du vent (Ward et

Beyens, 2011).

Après le résultat du séchage et du

salage, ils étament le fumage. Celui-ci se fait en utilisant les fours

améliorés « four Chorkor ». Les produits

transformés vont être mis dans le four avec moins de bois pour que

ceux-ci ne brûlent pas trop. Le four a une température minimum de

65° C (Ward et Beyens, 2011).

Les résultats des produits finis peuvent être de

deux sortes : le poisson sec et le poisson fumé « keccax ». Le

poisson sec est plus consommé par les mauritaniens que le poisson

fumé. Le poisson fumé est obtenu de la transformation de

sardinelles et d'éthmaloses, il est consommé en

général par les étrangers tels que les maliens, les

congolais etc.

La transformation et la valorisation artisanale sont vendues

au niveau national. Les imraguens sont spécialisés dans la

transformation du mulet jaune. Quand les imraguens transforment le mulet en

huiles (d'hin), le tichtar et la poutargue, ils procèdent ainsi :

? Le D'hin obtenu à partir de la tête de mulet et

les viscères des poissons, ? Le tichtar composé de la chair du

mulet,

? La poutargue obtenue à partir des ovaires des

poissons

Photo 1: Transformation artisanale Photo 2: poisson sec et

koccax

35

Photo 3: Koccax (poisson fumé) Photo 4: Poisson sec

|