CHAPITRE V : L'ORGANISATION DES ECHANGES

La dynamique d'un secteur suppose une organisation rigoureuse

des acteurs. Entre la basse vallée de l'Ouémé et Cotonou,

des espaces bien définis servent de support des échanges. Les

circuits sont établis en fonction des acteurs et des moyens de

transport.

5.1. Le support des échanges

5.1.1. Les marchés

De part leurs influences, on distingue trois types de

marchés : les marchés locaux, les marchés régionaux

et un marché international.

5.1.1.1. Les marchés locaux

Dans notre secteur d'étude, chaque agglomération

dispose d'un petit marché qui s'anime surtout dans l'après midi.

Ces marchés sont caractérisés par une prédominance

des produits de première nécessité et en particulier des

produits maraîchers. Les catégories de commerçants

rencontrés sont les demi-grossistes et les détaillantes. C'est

dans ces marchés que les populations s'approvisionnent quotidiennement

pour la consommation familiale.

A Cotonou, ce sont les marchés de moyenne importance

où les commerçantes s'occupent de la vente en détail des

produits alimentaires notamment des condiments et légumes achetés

à l'embarcadère. Au nombre de ces marchés nous avons les

marchés de Gbégamey et de Wologuèdè.

5.1.1.2. Les marchés régionaux

Ce sont les marchés fréquentés par les

populations de plusieurs arrondissements et communes. Les plus importants sont

Azowlissè et Dangbo. C'est dans ces marchés que s'approvisionnent

les commerçants de Cotonou.

55

5.1.1.2.1. Le marché

d'Azowlissè

Il est le plus grand marché de la basse vallée

de l'Ouémé de par son dynamisme. Il rassemble différents

acteurs de diverses provenances. Ainsi, les collecteurs de plusieurs villages

de la basse vallée de l'Ouémé s'y rendent pour

écouler leurs produits.

Par ailleurs, on distingue deux sortes d'animation du

marché : le grand Azowlissè qui s'anime tous les quatre jours et

le petit Azowlissè qui s'anime une fois entre deux grands

Azowlissè. Ce marché comptait 886 vendeurs en 1996. Aujourd'hui,

cet effectif est passé à 1241 ; ce qui témoigne de son

dynamisme. Cet accroissement d'effectif s'assortit de l'augmentation des

quantités de produits exposés dans le marché, ce qui offre

une disponibilité plus large de produits aux commerçants

d'origine variée.

5.1.1.2.1. Le marché de

Dangbo

C'est le deuxième plus influent marché de la

basse vallée de l'Ouémé après celui

d'Azowlissè. Il fut le lieu d'échange privilégié

des populations de la commune de Dangbo et environs et recevait même des

commerçants étrangers. Mais son influence a été

réduite depuis la création du marché de Malomè

situé à cheval entre le marché de Dangbo et

Késsounou et qui s'anime le même jour que Dangbo. De ce fait, ce

marché draine certains commerçants de Dangbo qui

s'approvisionnent en produits maraçichers. Malomè se positionne

donc comme un marché de produits maraîchers alors qu'à

Dangbo, on y trouve un peu de tout.

5.1.1.3. Le marché Dantokpa

Avec une concentration de plus de 20000 commerçants

à chaque foire, Dantokpa est le plus grand marché du Bénin

et l'un des plus grands de l'Afrique de l'Ouest (LARES, 2001). Situé au

carrefour des voies lagunaires et routières, il s'identifie à

travers son dynamisme. Ainsi, le nombre de vendeurs est passé de 12000

en 1984 à 18500 en 1992 puis de 24500 en 1998 à plus de 27000

56

aujourd'hui. Cette variation de l'effectif des vendeurs

témoigne du dynamisme de ce marché.

5.1.2. Les embarcadères

Outre les marchés qui constituent des lieux

d'échange originels, les premières négociations qui

concourent à la vente des produits se font au niveau des

embarcadères. Leur nombre est très important dans la basse

vallée. En raison de la densité du réseau hydrographique,

chaque espace aménagé le long d'un cours d'eau ou d'un canal sert

de lieu d'embarquement ou de débarquement. A Cotonou, les

embarcadères se situent le long du lac et du chenal. Le plus important

est celui de Dantokpa. Ils abritent des constructions précaires : apatam

en bois recouvert de nattes ou d'une bâche. Ces espaces servent en

même temps de lieux d'échange et on y retrouve divers produits :

vivriers, condiments, légumes frais, poissons d'eau douce, bidons vides,

fruits, oranges, bananes, ananas. On y trouve également des produits de

l'artisanat (bois, osier servant entre autre à la vente de tomate,

natte, etc.) et les produits agricoles venant du nord du pays tels que : le

mil, le sorgho, les oignons, l'ail, etc. Cet espace ne reçoit pas les

produits pétroliers frelatés du Nigeria à cause de

l'implantation du groupement d'intervention subaquatique des sapeurs pompiers

qui régule le trafic à ce niveau. Les autres embarcadères

sont notamment situés à Mènontin, Zogbohouè,

Yénawa, Agbato. Les produits pétroliers transitent par Hozin

avant d'être convoyés vers les autres communes de la basse

vallée. La partie qui arrive à Cotonou transite souvent par le

débarcadère d'Abomey-Calavi avant d'être convoyée

à l'embarcadère de Mènontin. La conséquence est que

ce produit coûte parfois moins cher à Abomey-Calavi qu'à

Cotonou.

|

6°4s'

6'40'

6°35'--

--

|

2°30' 2°35'

|

+ 6°45'

+ 6°40'

+ 6`35'

|

|

..

bâmé-W.

~~

om -Gbrâ

-a

'A s

c

·

.i.---

|

,DU

(2.. ''

'''''a,

|

-.ZOU ,

|

DU

x

)

in

(n

â

m

è

AGugeUES

|

PLATEAU

N

_iL

7n

|

|

DEPARTEMENT

aBONOU

|

· "

~~~2 '-"^

~"!`

|

-A*

\ Ag~on

0 Atchonsa -

- ; i Adid.

,..,_111. Affama--~

|

|

D

Ponly

X11I

·

dl_\ 0 43angba

,QC~i Only

·

·annq'u

Ghéko ü..-l<0

=

7.o .. Kessaumoua

Houédo '

0 ,'

Vèk}çy

|

Ghana

.'OuezoUmé D

|

Sékodji

*Akpadanot__O_

Awonou

Kodé

*

DJOHOUN__--- l_ _ -

Demè Gbékaidji Azowlissa \

Gbad.

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

16

|

|

Kilomètres

Réalisation: Jean LAOUROU Logiciel: Mapinfo 8.0

|

|

+ +

2'30' 2'35' LARD, 2010

|

57

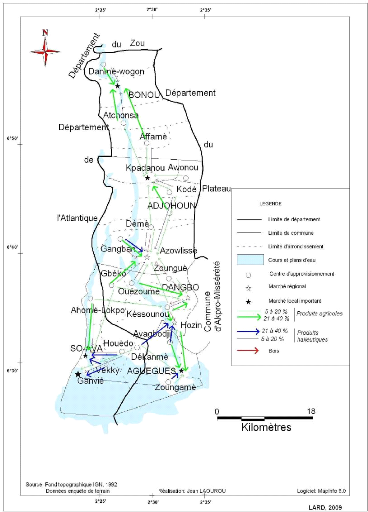

Figure 8: Carte de répartition des

principaux marchés de la basse vallée de l'Ouémé

58

5.2. La commercialisation des produits

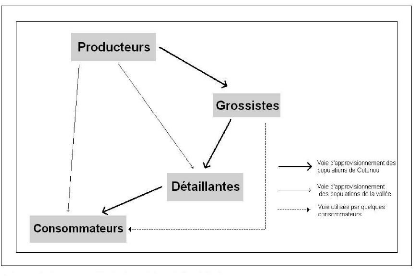

5.2.1. Les circuits de commercialisation des produits

agricoles et halieutiques

Le commerce des produits agricoles et halieutiques

obéit à un circuit simple qui met en relation trois principaux

acteurs : les producteurs, les grossistes et les détaillantes ou

revendeuses. Ces acteurs convoient les produits vers les consommateurs selon

quatre voies :

- producteurs- consommateurs

- producteurs- détaillantes- consommateurs

- producteurs- grossistes- détaillantes- consommateurs

- producteurs- grossistes- consommateurs

Figure 9 : Circuits de commercialisation des

produits agricoles et halieutiques

Les produits de la basse vallée sont convoyés en

grande quantité vers l'embarcadère de Dantokpa. C'est à ce

point de débarquement que se négocient

les transactions entre les grossistes et les revendeuses de la

ville. Il s'en suit alors une distribution vers les principaux marchés

de la ville.

Les produits vendus dans les marchés et

embarcadères sont de deux sortes. Il y a les produits frais et les

produits transformés. Si les hommes jouent un rôle important

pendant la production, la transformation et la commercialisation sont

réservées aux femmes. Les produits halieutiques se vendent

aussitôt après les prises. Seuls ceux transformés sont

conservés pour animer les marchés.

5.2.2. La commercialisation des produits

d'élevage

Ce commerce est très peu développé entre

la basse vallée de l'Ouémé et cotonou. Les produits de

l'élevage sont pour la plupart destinés à la consommation

interne alimentant ainsi les échanges entre les populations du

département de l'Ouémé comme le montre le tableau suivant

:

Tableau XVII : Mouvements commerciaux des

animaux sur pied (commerce intérieur) dans

l'Ouémé.

|

Bovins

|

Ovins

|

Caprins

|

Porcins

|

Volailles

|

|

207

|

2367

|

4532

|

1097

|

20183

|

Source : Rapport annuel CeRPA, 2007.

Les produits les plus échangés avec Cotonou sont

la volaille et ses oeufs ainsi que les caprins notamment le porc.

59

Photo 3 : Vente d'ovins à Dangbo Photo 4 : Vente de porcs

à Dangbo

Clichés : Jean LAOUROU, mars 2009

60

La photo 3 montre des chèvres apprêtées pour

être vendues alors que la photo 4 montre des femmes assises devant leurs

animaux (porcs) en attenant l'arrivée des clients.

Le marché à bétail est très

animé pendant la grande saison sèche que ce soit dans la basse

vallée ou à Cotonou. Cette période correspond à

celle des grandes fêtes (fin d'année, Ramadan, Tabaski, etc.). De

plus, la grande saison sèche est considérée comme une

période de repos dans la vallée de l'Ouémé et donc

réservée aux cérémonies de toutes sortes ;

d'où des importations d'animaux.

Tableau XVIII : Importation des animaux sur pied

et exportation

|

Ouémé

|

Bovins

|

Ovins

|

Caprins

|

Porcins

|

|

Importation

|

-

|

7303

|

1330

|

-

|

|

Exportation

|

4178

|

327

|

375

|

0

|

Source : Rapport annuel CeRPA, 2007.

Le tableau XVIII montre que 4,48 % des bovins et 28,20 % des

caprins importés sont exportés. Le reste, ajouté aux

productions locales alimentent le marché à bétail dans

l'Ouémé. Les bovins participent très peu aux

échanges intérieurs de l'Ouémé à cause de

leur prix élevé par rapport aux autres catégories

d'animaux.

Tableau XIX: Prix

moyens des animaux sur pied sur les marchés à bétail dans

l'Ouémé/ Plateau

|

Canards

|

Bovins

|

Ovins

|

Caprins

|

Porcins

|

Poulets

|

Pintades

|

Pigeon

|

|

6000

|

170000

|

18000

|

18000

|

28000

|

1300

|

2500

|

1500

|

Source : Rapport annuel, Direction de l'élevage, 2007.

61

Tableau XX: Mercuriales des denrées

d'origine animale (en FCFA/kg).

|

Bovins

|

Ovins

|

Caprins

|

Porcins

|

Volaille (unité)

|

OEufs (unité)

|

|

1800

|

1800

|

1700

|

1700

|

1500

|

65

|

Source : Rapport annuel, Direction de l'élevage, 2007.

Les bovins, les porcins et les caprins sont les plus chers et

la volaille porte le plus bas prix. Lorsqu'on considère le prix du

kilogramme de viande, les espèces les plus chers demeurent les

mêmes et les prix varient entre 1700 et 1800 FCFA ; lequel prix est

supérieur à celui de la volaille (1500F).

5.2.3. Les prix et leurs facteurs de

variation

Les prix sont les données fondamentales stimulant les

échanges. Ils varient en fonction des périodes de l'année

et des marchés considérés.

D'une manière générale, on distingue deux

facteurs majeurs de variation des prix : les facteurs internes et les facteurs

externes.

5.2.3.1. Les facteurs internes de variation des

prix

Il s'agit des facteurs endogènes de variation des prix

dans les localités de production et au niveau des zones

d'échange. Ainsi, nous avons :

5.2.3.1.1. Les facteurs liés à la

période

Les prix des produits agricoles sont élevés au

début de la récolte puisque les produits sont

considérés comme étant rares. Ainsi, ce sont les premiers

à récolter qui bénéficient de cet avantage. Lorsque

la récolte devient abondante, les coûts des produits chutent ; une

nouvelle hausse s'observera pendant la période intermédiaire.

62

Tableau XXI : Prix moyens (FCFA/Kg) de quelques

produits agricoles en fonction des saisons dans la basse vallée de

l'Ouémé

|

Produits

|

Grande saison

sèche

|

Grande saison

des pluies

|

Petite saison

sèche

|

Petite saison

des pluies

|

|

Maïs

|

130

|

115

|

125

|

145

|

|

Riz importé

|

350

|

335

|

400

|

425

|

|

Gari ordinaire

|

170

|

150

|

130

|

115

|

|

Haricot blanc

|

350

|

325

|

325

|

325

|

|

Arachide graine

|

515

|

495

|

475

|

520

|

Source : Calculs de l'auteur à

partir des données de l'ONASA et des enquêtes de terrain 2009

Tableau XXII : Prix moyens (FCFA/Kg) de quelques

produits agricoles en fonction des saisons à Cotonou

|

Produits

|

Grande saison

sèche

|

Grande saison

des pluies

|

Petite saison

sèche

|

Petite saison des pluies

|

|

Maïs

|

135

|

125

|

135

|

155

|

|

Riz importé

|

325

|

345

|

345

|

385

|

|

Gari ordinaire

|

285

|

200

|

210

|

180

|

|

Haricot blanc

|

325

|

310

|

325

|

325

|

|

Arachide graine

|

675

|

705

|

480

|

480

|

Source : Calculs de l'auteur à

partir des données de l'ONASA et des enquêtes de terrain 2009

Pour faire ces calculs, nous avons considéré les

relevés de prix de l'ONASA durant les douze mois de l'année 2008

que nous avions complétés par les données des

enquêtes de terrain. Ensuite, nous avons regroupé les mois de

l'année en fonction des saisons dans chaque région. La somme des

prix mensuels divisée par le nombre de mois de la saison nous a

donné le prix moyen. Ce calcul a été fait au niveau de

chaque produit.

Les prix moyens du maïs, du gari ordinaire, et de

l'arachide graine sont plus faibles dans les marchés de la basse

vallée que sur les lieux d'échange de Cotonou quelque soit la

période de l'année. Par contre, les prix moyens du riz

importé, et de l'haricot blanc sont en hausse par rapport aux prix

enregistrés

63

dans les lieux d'échange de Cotonou. Ainsi, les

denrées alimentaires produites dans la basse vallée de

l'Ouémé sont moins chers qu'à Cotonou dans la mesure

où le commerçant de Cotonou doit comptabiliser les frais de

transport et les autres taxes avant de fixer les prix de vente des produits. Le

phénomène inverse s'observe au niveau des produits

importés de Cotonou et vendus dans les marchés de la basse

valée. Dans l'ensemble, la production de la basse vallée, bien

qu'elle soit faible pour certains produits (riz, haricot etc.) permet la

réduction temporaire des prix sur les marchés.

En ce qui concerne les produits halieutiques, les prix sont

bas en période de crue où on note une forte production. Les

périodes de décrue s'assortissent de la baisse des prises et donc

d'une hausse des prix.

5.2.3.1.2. La qualité du

produit

Elle constitue un facteur de variation des prix. Pour les

céréales par exemple, les éléments

contrôlés sont : la teneur en eau des grains, la propreté

des céréales et la variété (gros grain, petit

grain). Le prix du haricot blanc est différent de celui du haricot

rouge. Au niveau des produits halieutiques et d'élevage, on tient

plutôt compte du type d'espèces.

5.2.3.13. L'état du produit

Certains produits subissent des transformations avant

d'être commercialisés. C'est ainsi qu'on retrouve dans les lieux

d'échange, des tourteaux d'arachide, de la farine de manioc etc. pour ce

qui est de la production agricole. Le prix d'un grand panier de piments rouges

varie entre 7000 FCFA et 9000 FCFA. Le même panier de piments verts a un

prix variant entre 4000 FCFA et 7000 FCFA dans les marchés de la basse

vallée. En ce qui concerne les produits halieutiques, ils peuvent

être à l'état frais, fumé ou fris comme le montre le

tableau ci-après :

64

Tableau XXIII : Prix de quelques espèces

halieutiques en 1997 selon leur état

|

Espèces

|

Etat

|

Prix moyen annuel en FCFA le kilogramme

|

|

Cychlidae

|

Frais

|

953

|

|

Fumé

|

1037

|

|

Chrysichthys

|

Frais

|

1041

|

|

Fumé

|

1078

|

|

Ethmaloses

|

Frais

|

828

|

|

Fumé

|

1108

|

|

Penaeidae

|

Frais

|

1240

|

|

Fumé

|

2082

|

Source : Direction des Pêches

Les prix varient ici en fonction des espèces et de leur

état. Les espèces ont un prix plus élevé à

l'état fumé qu'à l'état frais. Cette variation est

liée au coût de la transformation qui est compris entre 37 FCFA et

842 FCFA.

5.2.3.1.4. Les difficultés de

transport

En période de crue, la navigation devient difficile.

Ainsi, on note une diminution du nombre de pirogues d'où une

augmentation des frais de transport et par ricochet des prix des produits. Dans

la basse vallée, il y a des localités à accès

très difficile en période de crue. L'approvisionnement en

produits étant hypothéqué, les prix montent.

5.2.3.2. Les facteurs externes de fluctuation des prix

Au niveau externe, nous avons :

5.2.3.2.1. L'évolution des prix des

produits pétroliers.

En effet, les échanges sont liés au transport.

Ainsi, lorsque le coût du carburant augmente, les frais de transport

aussi augmentent ; ce qui se répercute sur le prix des produits

échangés. Dans les marchés de Cotonou, les

commerçants qui s'approvisionnent au nord du pays voient les prix de

leurs produits un peu à la hausse par rapport à ceux des

commerçants qui s'approvisionnent dans la basse vallée. Lorsque

le produit devient rare, les

65

commerçants, clients de la basse vallée

ramènent les prix de leurs produits au même niveau que ceux des

autres commerçants ; ce qui leur permet de gagner un peu plus de

gains.

5.2.3.2.2. La fréquentation des

marchés de la basse vallée par des

commerçants

nigérians

En effet, lorsque la production est faible au Nigeria, les

commerçants de ce pays débarquent en grand nombre dans les

marchés de la basse vallée notamment à Azowlissè et

à Dangbo ; ce qui entraîne une hausse des prix des produits.

5.2.4. Les unités de mesure

Elles concernent surtout les produits halieutiques et

agricoles. Les produits de l'élevage étant vendus à

l'unité.

Pour les produits de pêche, l'unité courante est

le panier. Ce sont des paniers de différentes dimensions prêtes

à satisfaire le client en fonction de la culture. Le tableau suivant

présente les unités courantes utilisées par les

commerçants et leurs équivalences en kilogramme.

Tableau XXIV : Unités de mesures et

équivalences en kilogramme

|

Types de produits

|

Unités courantes

|

Equivalence approximative en kilogramme

|

|

Grains

|

Tohoungolo Adjandjan Lèbè

|

01

05

2,5

|

|

Racines et

tubercules

|

Panier Sac

|

Variable

|

|

Légumes

|

Panier

|

Variable

|

Source : Enquête de terrain, 2009

66

Ce tableau présente les principales unités de

mesure utilisées dans la basse vallée de l'Ouémé et

à Cotonou. La manipulation de ces unités de mesure est

maîtrisée par les acteurs qui s'en servent quotidiennement.

5.3. Les infrastructures de stockage et les moyens de

transport

5.3.1. La conservation des produits

Les techniques et moyens de conservation varient d'un produit

à un autre. Pour les produits halieutiques, les commerçants de

Cotonou adoptent une technique toute simple et dans l'immédiat. Elle

consiste à déposer les poissons au milieu de deux couches de

glace concassée et disposée dans une bassine. Cette technique

permet de conserver le produit frais durant quelques heures voire toute une

journée. Dans la basse vallée de l'Ouémé, les

produits sont soit fumés, séchés ou fris ; ce qui permet

de conserver le produit durant quelques jours.

Les produits vivriers sont généralement

conservés dans des sacs. Mais avant, les produits

céréaliers sont biens séchés et parfois

mélangés avec des insecticides dans le cas d'une conservation

à long terme. En cas de mévente, les légumes fruits

(piment, gombo) sont séchés alors que les légumes feuilles

sont exposés à l'air libre afin qu'ils soient maintenus frais.

Les lieux de stockage varient du producteur au

commerçant. En effet, au niveau des producteurs, les produits sont

stockés dans des greniers ou à la maison. Les commerçants

par contre conditionnent leurs marchandises dans des magasins

réservés à cet effet avant de les convoyer à

destination.

Ces infrastructures de stockage sont construites soit par des

structures de gestion des marchés soit par des ONG intervenant dans ce

secteur.

5.3.2. Les moyens de transport

Les moyens de transport varient en fonction du niveau des

échanges.

67

5.3.2.1. Les moyens de transport au niveau

local

Dans la basse vallée de l'Ouémé, le

transport des produits de la zone de production vers les domiciles ou les lieux

d'échange est assuré par les engins à deux roues (moto ;

vélo), les pirogues et les barques. De plus, en raison de la courte

distance qui sépare les zones de production maraîchère des

marchés (cas de Dangbo, Malomè et d'Azowlissè), le

transport par la tête est aussi pratiqué par les femmes.

Les barques (motorisés ou non) sont fortement

utilisées en raison de la densité du réseau hydrographique

et de l'impraticabilité des voies. A la différence de Cotonou

où l'utilisation de véhicules est courante, dans la basse

vallée de l'Ouémé, les véhicules sont

utilisés par des commerçants qui quittent une commune autre que

celle du lieu d'implantation du marché à fréquenter.

5.3.2.2 Les moyens de transport entre la basse

vallée et Cotonou Ce sont des barques et pirogues qui servent

de moyens de transport entre les deux régions d'étude. On en

distingue plusieurs types et leur fréquence varie en fonction de

l'importance des lieux d'échange.

5.3.2.2.1. Les barques et les pirogues en

plastique ou en métallique

Ce sont des embarcations motorisées utilisées

par les responsables administratifs et d'autres agents techniques des

structures de développement. Dans la basse vallée de

l'Ouémé, chaque commune en dispose au moins une. A Cotonou, ce

type de moyen est utilisé par le groupe d'intervention subaquatique des

sapeurs pompiers installé à proximité du plus grand

débarcadère de la ville. On en compte 4 fréquemment

utilisées par ce groupement pour des opérations de contrôle

et de sauvetage des populations.

68

Photo 5 : Pirogue en plastique aux Aguégués

(Cliché : Jean LAOUROU, 2009)

La photo 5 montre une pirogue moderne au bord d'un plan d'eau

aux Aguégués. Le moteur a été enlevé et

conservé dans un bureau.

5.3.2.2.2. Les barques et les pirogues en

bois

Ce sont les barques utilisées par les transporteurs

tant au niveau local qu'entre la basse vallée de l'Ouémé

et Cotonou. Elles sont de différentes capacités et servent au

transport des marchandises et des personnes. Les tableaux suivants

présentent les types d'embarcation et leur fréquence dans les

zones d'enquête.

Tableau XXV : Fréquence des embarcations au

marché d'Azowlissè

|

Types

d'embarcations

|

Nombre

d'embarcations

|

Nombre de passagers

|

|

1996

|

2009

|

1996

|

2009

|

|

Pirogues de 10

places

|

11

|

34

|

110

|

340

|

|

Barques de 20 à 50 places

|

-

|

15

|

-

|

300

|

|

Barques de 70

places

|

-

|

02

|

-

|

95

|

|

Totaux

|

11

|

41

|

110

|

735

|

Source : Enquête de terrain 2009 (données

1996 : TOHOZIN A., 1999)

On compte 11 moyens de transport en 1996 contre 41 en 2009 soit

une augmentation de 30 embarcations en une période de 13 ans.

69

Tableau XXVI : Fréquence des embarcations

au marché de Dangbo

|

Types

d'embarcations

|

Nombre d'embarcations

|

Nombre de passagers

|

|

1996

|

2009

|

1996

|

2009

|

|

Pirogues de 10 places

|

30

|

53

|

300

|

530

|

|

Barques de 20 à 50 places

|

08

|

20

|

160

|

400

|

|

Barques de 70 places

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

Totaux

|

38

|

73

|

460

|

930

|

Source : Enquête de terrain 2009 (données

de 1996, TOHOZIN A., 1999)

En 2009 on enregistre 73 pirogues et barques contre 38 en 1996

soit une augmentation de 92,11 %.

Tableau XXVII:

Fréquence des embarcations au marché de Hozin

|

Types de

pirogues

|

Nombre de pirogues

|

Nombre de passagers

|

|

1996

|

2009

|

1996

|

2009

|

|

Pirogues de 10 places

|

44

|

71

|

440

|

710

|

|

Barques de 20 à 50 places

|

02

|

15

|

40

|

800

|

|

Pirogues de 70 places

|

-

|

-

|

-

|

-

|

|

Totaux

|

46

|

86

|

480

|

1510

|

Source : Enquête de terrain 2009 (données

1996 : TOHOZIN A., 1999)

On compte 86 pirogues et barques en 2009 contre 46 en 1996 ; soit

une augmentation de 86,96 % en une période de 13 ans.

70

Photo 6 Photo 7

Barques chargées à l'embarcadère de

Tovè, (Clichés : Jean LAOUROU, 2009)

Les photos 6 et 7 montrent des barques en bois chargées

de divers produits. Au niveau de la photo 6 nous avons du bois de chauffage. La

photo 7 montre des produits alimentaires notamment ceux maraîchers.

Dans l'ensemble, on note une nette augmentation du nombre

d'embarcations entre 1996 et 2009 et par ricochet un accroissement du nombre de

passagers. On distingue cependant des barques motorisées et des barques

non motorisées. Les pirogues de 10 places sont

généralement sans moteur. Elles se déplacent donc à

l'aide des pagaies dont la manipulation est maîtrisée par les

transporteurs. Ces pirogues sont généralement utilisées

par les mareyeuses pour les activités de pêche. On compte 21184

pirogues de pêche en 1998 (Direction des pêches). Ces petites

embarcations sont également utilisées pour le transport des biens

et des personnes d'une rive à une autre dans les villages coupés

en deux par un cours d'eau. Les barques de 20 places et plus portent des

moteurs et ce sont elles qui servent de moyens de transport entre Cotonou et la

basse vallée de l'Ouémé. Sur les grandes barques sont

disposées des bâches pour faire écran aux

intempéries de la nature. L'augmentation de la population a

entraîné un accroissement des besoins de transport d'où une

augmentation du nombre de moyens de transport.

71

5.3.2.2.2. La fréquence des barques

à l'embarcadère de Cotonou

L'effectif des embarcations varie d'une période

à une autre dans les embarcadères de Cotonou. En effet, on compte

en moyenne 80 pirogues et barques par jour dont 79 % provenant de la basse

vallée de l'Ouémé et 21 % d'Abomey-Calavi et des environs

de Cotonou. Lorsqu'on aborde la période des récoltes dans la

basse vallée cet effectif passe à 130 embarcations. Dans ces

embarcations, on retrouve des marchandises et des personnes qui peuvent

être des commerçants, des usagers de marché ou des

fonctionnaires comme le montre la photo 8

Photo 8 : Barque assurant le transport entre

Cotonou et la basse vallée de

l'Ouémé (Cliché :

Jean LAOUROU, 2009)

La photo 8 montre une barque chargée en direction de la

basse vallée. Les marchandises sont rangées au fond de la barque

avant l'installation des passagers.

L'organisation est faite de telle sorte qu'un transporteur ne

peut faire qu'un voyage (aller et retour) par jour. Une vague de barques

débarque à Cotonou le matin à partir de 6 heures. Les

barques non motorisées repartent quelques minutes après alors que

les grandes barques motorisées peuvent attendre jusqu'à 14 heures

au plus tard ; c'est à cette même heure que la seconde vague de

barques débarque pour assurer le transport de la soirée.

Cependant, on

72

compte en moyenne 38 barques le matin contre 25 l'après

midi ; ce qui montre que l'affluence est plus grande dans la matinée.

5.4. L'analyse des flux

Les flux s'apprécient à travers la quantité

de marchandises et le nombre de personnes enregistrées au niveau des

lieux d'échange. Ces flux sont résumés dans la figure

9.

73

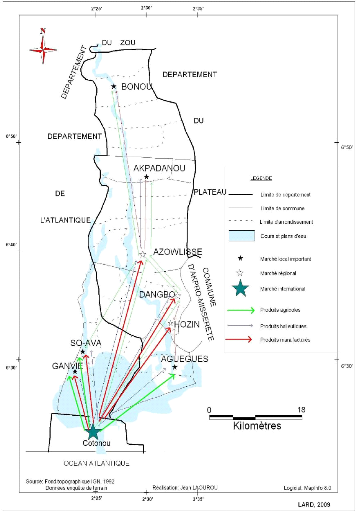

Figure 10: Carte des flux des produits dans les

différents marchés de la basse vallée L'analyse de la

figure 9 montre que chaque localité à ses

spécificités. Les produits sont convoyés vers les

marchés locaux puis vers les marchés régionaux

74

(Azowlissè et Dangbo). Ce sont donc ces deux

marchés qui reçoivent les plus grandes affluences dans la basse

vallée de l'Ouémé. Dans ces lieux, s'approvisionnent les

commerçants de Cotonou. Ces marchés reçoivent donc outre

les produits locaux, les produits manufacturés des régions

urbaines. Sur les 1026 usagers du marché d'Azowlissè, 450

proviennent des régions autres que la vallée ; ce qui

témoigne de la fréquentation du marché par des acteurs aux

origines diverses. Par ailleurs, la commune de Sô-Ava envoie beaucoup

plus ces produits vers Cotonou en raison de la courte distance qui

sépare les deux localités. Elle reçoit également

beaucoup de produits en provenance de Cotonou à cause de sa faible

production agricole et de son poids démographique.

D'une façon générale, les produits de

Cotonou sont convoyés vers les plus importants marchés de la

basse vallée avant d'être distribués dans les autres

localités de la région comme le montre la figure suivante :

75

Figure 11 : Carte des réseaux de

distribution des produits de Cotonou

Au total, différents facteurs ont participé

à l'évolution des échanges. Ainsi, les variations de la

production influencent l'animation des marchés dans

76

la mesure où c'est la disponibilité du produit

qui permet de déterminer les prix sur les lieux d'échange. Les

offres de la basse vallée sont notamment des produits du secteur

primaire alors que Cotonou fournit outre ses produits alimentaires, les

produits manufacturés importés. Ces biens sont transportés

par des barques et des pirogues dont la capacité varie en fonction du

trajet. On note une augmentation de leur nombre et du nombre de vendeurs dans

les marchés ; ce qui permet de dire que le secteur est en plein

dynamisme. Cette activité a un impact socio-économique non

négligeable qu'il importe de connaître.

77

|