Partie I - Le Docteur Bendjelloul, champion

assimilationniste de la cause algérienne

(1930-1938)

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 24

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 25

I - Le réformisme assimilationniste, programme

politique du Docteur Bendjelloul

Né en 1893 à Constantine d'un

père instituteur de formation dans une famille de notables

désargentés1, Mohammed Salah Bendjelloul effectue ses

études de médecine à la faculté d'Alger dans les

années 1910. Selon les documents de surveillance coloniale, Bendjelloul

aurait ensuite été médecin de colonisation dans les

Aurès dans les années 1920 avant d'installer son cabinet dans sa

ville d'origine2. C'est à partir de ce moment que son

activité politique devient publique, en tant que Président de la

Fédération des Elus Musulmans (FEM) du département de

Constantine, de 1932 à la Seconde Guerre Mondiale.

Durant ses études, Bendjelloul est

témoin de l'essor du mouvement Jeune Algérien auquel

appartiennent alors beaucoup de futurs personnages politiques de sa

génération3. Ce mouvement politique, notamment

dirigé par l'Emir Khaled, le petit-fils d'Abdelkader, revendique des

réformes du système politique et l'égalité des

droits pour les Algériens et les colons européens4. Le

courant Jeune Algérien constitue l'émergence d'un discours

politique assimilationniste. Les Jeunes Algériens respectent les formes

et les cadres d'expression du discours politique français. Ils

s'expriment en français, utilisent la presse, revendiquent

l'accès aux droits civiques et à la citoyenneté

française avec maintien du statut personnel musulman. Cette notion

juridique distinguait les Français de statut personnel musulman des

citoyens français de plein droit. Les colonisés souhaitant

exercer leur pleine citoyenneté devaient renoncer à leur statut

personnel musulman, ce qui s'apparente pour eux à une apostasie. L'un

des combats des assimilationnistes est la revendication de la pleine

citoyenneté sans abandon du statut personnel.

1 Entretien avec M'hamed Bendjelloul, fils de

M.S.Bendjelloul, In Julien Fromage, Innovation politique et mobilisation de

masse en « situation coloniale » : un « printemps

algérien » des années 1930 ? L'expérience de la

Fédération des Elus Musulmans du Département de

Constantine, Thèse de doctorat, Paris, EHESS, 2012.

2 Sous-Direction des Services Actifs de Police -

Service Central des Renseignements Généraux, « A/S de M.

BENDJELLOUL Mohamed Salah, ex-député de Constantine »,

Gouvernement Général d'Algérie, 1958. GGA 7G 1403, ANOM,

Aix-En-Provence.

3 J. McDougall, A History of Algeria, op.

cit, p. 181.

4 Voir Charles-Robert Ageron, « Le mouvement

«Jeune-Algérien» de 1900 à 1923 », in

Genèse de l'Algérie algérienne, Saint-Denis,

Éditions Bouchène, 2005, p. 107-130.

Dans ce mémoire, on entend par

assimilationnisme une aspiration à l'égalité

formulée par les colonisés dans les formes du discours politique

du colonisateur. Les adhérents à cet idéal, souvent des

élites éduquées, se distinguent par une francophilie

affirmée et professent leur reconnaissance au colonisateur, se

considérant comme les preuves de la réussite de la mission

civilisatrice. Bendjelloul s'inscrit dans cette dynamique, mais y associe une

stratégie de mobilisation populaire revendicative, qui légitime

le mouvement tout en répandant l'idée assimilationniste

au-delà de l'élite urbaine.

A - La préface de 1935, une profession

d'assimilationnisme

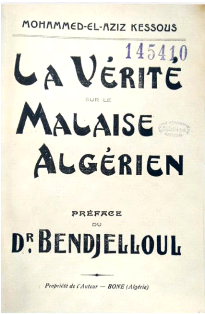

Figure 1 Deuxième couverture de «

La

Vérité sur le Malaise

Algérien » de

Kessous, Bône (Annaba),

Société anonyme de l'imprimerie rapide, 1935.

En 1935, Mohammed-El-Aziz Kessous, alors

rédacteur en chef de l'Entente, publie un essai de 115 pages

intitulé « La Vérité sur le Malaise Algérien

»1. La préface de ce livre est écrite par

Bendjelloul, et est l'une des sources écrites par lui les plus longues

dont nous disposions, et également la seule qui ait été

publiée. « La Vérité sur le Malaise Algérien

» s'inscrit résolument dans l'idée assimilationniste, et ce

dès le verso de la page de titre où l'auteur dédicace son

livre « à [ses] Maîtres de l'Ecole Primaire, de

l'Enseignement Secondaire et des Facultés.

»2.

Une analyse rapide de la couverture est

révélatrice du rôle de Bendjelloul sur la scène

politique algérienne des années 1930 : son nom est imprimé

en plus grand que nom de l'auteur, et semble lui servir de légitimation,

voire d'argument de vente.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 26

1 Mohammed-El-Aziz Kessous, La

Vérité sur le Malaise Algérien - Préface du Dr

Bendjelloul, Bône (Annaba), Société anonyme de

l'imprimerie rapide, 1935.

2 Ibid.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 27

Dans sa préface, Bendjelloul appelle Kessous

son « cher ami » et « un des membres les plus

représentatifs de la jeunesse intellectuelle indigène

»1. Il loue la qualité du travail de l'auteur pour

« rétablir les faits dans leur exactitude » et « exposer

[les] justes revendications » des Elus Musulmans, dans un contexte de

« calomnies » et de « ragots » dont ils sont

victimes2. En effet, moins d'un an avant la publication de ce livre,

les 3 et 5 août 1934, la ville de Constantine avait été

endeuillée par de violentes émeutes antisémites,

perpétrées par des Algériens musulmans partisans de

Bendjelloul ayant cru, dans un contexte de tensions exacerbées par la

situation coloniale, que leur leader avait été assassiné.

Cette émeute avait été instrumentalisée par les

ennemis de l'assimilation des colonisés comme une preuve de leur

sauvagerie et du danger qu'ils représenteraient s'ils étaient

intégrés au corps des citoyens français3. Afin

de contrer cette campagne de diffamation, Bendjelloul professe « les

sentiments et les intérêts qui lient indéfectiblement

à la France » les représentants des Algériens

musulmans, et espère que, grâce au travail de Kessous, « on

ne mettra plus en doute [leur] patriotisme » :

La France a comblé de bienfaits notre pays,

nous l'avons toujours proclamé et nous le proclamerons toujours. C'est

elle qui a construit ces écoles où des milliers d'enfants

s'adaptent de plus en plus à une vie moderne où l'instruction est

le premier des biens ; c'est elle qui a tracé des routes, établi

des ponts, construit des hôpitaux, défriché des

forêts, fertilisé des marais ce dont nous lui serons

éternellement reconnaissants. Mais n'est-il pas vrai que ces

progrès sont encore loin de suffire à tous les besoins,

qu'ils ont été inégalement répartis et que leur

jouissance est pratiquement refusée à la plus grande partie de la

population laborieuse ? 4

Bendjelloul reprend des thèmes

rhétoriques coloniaux, comme la mission civilisatrice ou plus loin la

référence à l'empire romain, mais il ne se contente pas

d'acclamer la colonisation,

1 Mohammed Salah Bendjelloul, « Préface

», in La Vérité sur le Malaise Algérien -

Préface du Dr Bendjelloul, Bone (Annaba), Société

anonyme de l'imprimerie rapide, 1935, respectivement p. 7 et p. 5.

2 Ibid.

3 Pour une enquête de fond sur cet

évènement et la complexité des facteurs ayant mené

au pogrom, voir Joshua Cole, Lethal provocation, op. cit.

L'auteur y présente également la rhétorique

antisémite employée par Bendjelloul à cette époque

à des fins électoralistes. Si les sources

sélectionnées pour la réalisation de ce mémoire ne

donnent pas suffisamment de matière pour discuter de cet aspect du

discours politique algérien, le recours à l'antisémitisme

de Bendjelloul et d'autres élus algériens musulmans est un fait

avéré.

4 M. S. Bendjelloul, « Préface »,

art. cit., p. 7.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 28

comme l'ont fait les colons quelques années

plus tôt lors des célébrations du centenaire de la

colonisation de l'Algérie. Il commence par louer le travail accompli

factuellement, avant de dénoncer les injustices dans la

répartition des bénéfices en découlant. Il appelle

les colonisateurs français, qui se voient comme les héritiers de

l'Empire Romain en Afrique du Nord, à imiter leurs ancêtres : ne

réduisant pas l'Afrique du Nord à une ressource en biens et en

soldats mais laissant se développer l'élite intellectuelle :

« des poètes, tel Apulée, des empereurs, tel

Septime-Sévère, et des penseurs, tel Saint-Augustin

»1. Plus largement, il affirme que la masse paysanne est

restée dans le même état depuis la conquête

malgré les nombreux bienfaits énumérés dont ne

bénéficie pas la majorité des Algériens. Le

principal apport de la colonisation pour ces masses est la

sécurité, mais elle a été acquise au prix de la

participation des Algériens à toutes les guerres du Second Empire

et de la IIIe République. Cela leur confère « le

droit de réclamer un traitement politique plus équitable et une

vie matérielle meilleure »2. Dans ce texte, Bendjelloul

reste réformiste et peu radical dans ses revendications. Il ne remet pas

en cause la colonisation en soi mais appelle simplement à des

améliorations : il ne dit pas que les Algériens ont droit

à un traitement politique équitable mais « plus

équitable » ; il ne réclame pas vie matérielle digne

mais « une vie matérielle meilleure ».

Deux pôles de demande sont identifiables : la

situation humanitaire, ou soulagement de « l'épouvantable

misère dont souffre le paysan algérien »3, et le

problème politique de la place des musulmans dans la cité

française :

La France est aujourd'hui la deuxième

puissance musulmane de l'Univers, et il se trouve que ses ressortissants

Mahométans sont groupés à sa porte, la prolongent dans

l'espace, et participent activement à sa vie économique et

politique. C'est là une situation unique qui lui impose des devoirs

spéciaux, très différents de ceux qui incombent aux autres

puissances musulmanes, telles l'Angleterre ou la Hollande, dont les sujets

mènent, à des milliers de lieux, une existence tout à fait

particulière4 .

1Ibid., p.

6.

2 Ibid., p.

8.

3 Ibid.

4 Ibid., p.

9.

Hélène Koning - « Le Dr

Bendjelloul : l'opposition loyale à la colonisation ? (1930-1962) »

- Mémoire IEP de Paris - 2024 29

A ceux qui jugent que l'Islam est incompatible avec la

civilisation européenne, Bendjelloul répond avec une dimension

transimpériale qui se retrouve régulièrement au cours du

parcours politique de Bendjelloul. Il affirme que les

spécificités de l'Algérie dans l'empire colonial donnent

à la France une relation unique et une responsabilité

particulière envers ces populations. La religion musulmane de celles-ci

est une donnée avec laquelle la France doit composer, affirme

Bendjelloul : si l'attachement des Algériens à l'Islam n'est pas

négociable, il n'entre pas plus en contradiction avec le statut de

citoyen français, tout comme l'attachement de certains Français

à la chrétienté1.

Ainsi, l'assimilationnisme de Bendjelloul

formulé dans ce texte se base sur une appropriation des motifs

discursifs des colonisateurs français, pour mettre ces derniers face

à leurs contradictions. Il demande d'eux ce que la propagande de la

mission civilisatrice et de la France pays des Lumières promet : la

liberté et l'égalité pour les colonisés. Ce texte

est un aperçu clair et argumenté du programme porté par

Bendjelloul en tant qu'élu au sein des institutions

coloniales.

|