Conclusion du chapitre

La langue arabe comme la langue française

présente différents types d'interrogations i.e. l'interrogation

totale et partielle, directe et indirecte et l'interrogation modalisée

et non modalisée. La langue française dispose de plusieurs

introducteurs interrogatifs : les déterminants interrogatifs, les

adverbes interrogatifs, les pronoms interrogatifs et les interrogations

introduites par ?est-ce que?. C'est-à-dire qu'il y a une

diversité d'introducteurs interrogatifs. La langue arabe ne dispose que

de deux types d'introducteurs : les adverbiaux et les pronominaux, et il y a

des linguistes qui n'en font aucun classement, et se contente de les nommer

tous des particules interrogatives. Ces particules comme nous les avons

montrées, ont des charges sémantiques diverses suivant

l'intension du locuteur.

La modalité prescriptive est garantie par l'ensemble

des verbes modaux, dont le rôle est d'atténuer le discours et

d'assigner une prescription par inférence. Ces verbes expriment des

actes sollicités par le locuteur pour qu'il en soit

bénéficiaire. Cette notion d'acte a été

définit par A. Berrandonner comme inséparable de la notion de

geste, parler pour lui c'est donc le contraire d'agir. Si pour Austin dire

c'est faire, A. Berrandonner, lui, pense que « dire c'est ne rien

faire » où la signification première de la phrase est

purement représentative54. La notion Austinienne cesse

d'être valable pour A. Berrandonner, c'est que les verbes performatifs ne

servent pas à accomplir l'acte performatif, mais ils

53 Cervoni.J., 1988, L'énonciation :

Linguistique nouvelle, Paris, PUF. P. 69.

54 Ibid. P. 113.

servent à substituer la parole à l'action. Cette

action est sous-entendue dans les énoncés modalisés par

des verbes modaux.

La langue arabe comme la langue française

présente ce phénomène pragmatique comme un fait

linguistique très récurrent.

65

III. Analyse contrastive de l'interrogation en

français et en arabe

Introduction

Tous les grands ouvrages de la littérature et de la

linguistique n'ont pu être connus, étudiés, et

mondialisés que grâce à la traduction. De même, les

grands écrivains sont connus et leurs travaux ont marqué

l'histoire grâce à la traduction.

La traduction littéraire garde toujours une position

non négligeable dans le champ de la traduction en général.

Elle concerne les romans, les poèmes et autres genres

littéraires.

En effet, la traduction littéraire demande des

aptitudes en stylistique, une bonne imagination et des connaissances

culturelles et linguistiques étendues. Il s'agit de reproduire l'effet

intégral du texte original chez le lecteur en langue d'arrivée.

La traduction doit être aussi aisée à lire, et susciter les

mêmes émotions que le texte original, suivant l'adage de

Cervantès : « ne rien mettre, ne rien omettre ».

La traduction est donc un contact de langues : le traducteur

doit disposer de deux langues. Ce qui rend cette tâche un fait de

bilinguisme. Mais le bilinguisme peut mener à l'interférence : un

énoncé, tel ?un simple soldat? peut être traduit

ou transféré en langue anglaise en ?a simple soldier? au

lieu de la forme anglaise existante ?a private?. Ce qui veut dire

qu'il y a souvent une influence de la langue source sur la langue cible. Cette

influence est décelée à travers les interférences

qui sont considérées comme des erreurs ou fautes de

traduction55. Cependant, il faut distinguer entre deux types de

bilinguisme, comme l'ont remarqué A.

66

55 Jules Alfred Bréal, M., 1897, Essai de

sémantique, Paris, Hachette, P. 173

67

Meiller et A. Sauvageot, à savoir le

bilinguisme ordinaire qui mène aux interférences et « le

bilinguisme des hommes cultivés »56.

La question qui se pose est celle de savoir jusqu'à

quel point, deux structures en contact peuvent être maintenues intactes,

et dans quelle mesure l'une influera sur l'autre.

Si nous admettons par principe que l'opération

traduisante est un fait à double volets (deux langues), ce

procédé ne peut être fait sans le contact entre ces deux

volets. Mounin a décelé la problématique des

différences de propriétés linguistiques entre les langues,

et conclue que l'activité traduisante pose à la linguistique

contemporaine un problème d'ordre théorique : « si on

accepte les thèses courantes sur les structures des lexiques, des

morphologies et des syntaxes, on aboutit à professer que la traduction

devrait être impossible. »57. Or, l'existence des

traducteurs est incontestable, ils produisent et nous nous servons de leurs

productions. C'est pourquoi cette opinion d'impossibilité de traduction

ne peut pas avoir une influence sur l'existence effective de la traduction. En

effet, l'activité traduisante n'est jamais absente de la linguistique :

R. Jakobson stipule qu'il n'y a pas de comparaison possible entre deux langues,

sans recours à des opérations constantes de la

traduction58.

La possibilité pratique de la traduction trouve son

appui dans l'existence des universaux : cosmogonique, psychologique,

écologique, biologique, etc. l'hypothèse que les universaux

existent facilite la tâche aux traducteurs59.

56 Meillet, A. et Sauvaged. A., 1934,

Conférences de l'institut de linguistique II, P. 7-9 et 10-13.

57Mounin, G., 1963, Les problèmes théoriques de la

traduction, Paris, Gallimard, P. 8.

58 Jakobson, R., 1959, Aspects of translation,

MA. Cambridge, Harvard University Press, P. 234.

59 Mounin, G., 1963, Les problèmes

théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, P. 192-233

& 251270.

68

E. Dolet60, donne quelques indices sur la phrase

française, particulièrement dans les traductions qui ne sont pas

calquées sur la langue source, l'essentiel pour lui est d'insister sur

l'intension de l'auteur. Dolet souligne que c'est le sens qui fait la valeur de

la traduction et non la structure. Ce qui veut dire que la sémantique

est prioritaire par rapport à la syntaxe dans le domaine de la

traduction. En effet, éviter le mot à mot dans une traduction

revient à privilégier le sens au dépend de la forme.

III. 1. La traduction et les universaux

linguistiques

Les propriétés différentielles sont

l'ensemble des traits phonologiques, morphologiques, syntaxiques et

sémantiques qui différencient une langue d'une autre. C'est dans

ces distinctions que certains linguistes et traductologues se sont basés

pour affirmer l'impossibilité de la traduction. Mais les thèses

défendant la présence des universaux linguistiques ont

opté pour une impossibilité théorique de la traduction et

pour une possibilité pratique de celle-ci.

Mounin, stipule que la linguistique contemporaine

défend l'impossibilité théorique de la traduction, mais il

montre en même temps les mesures et les limites dans lesquelles

l'opération pratique de la traduction est relativement possible

malgré les différences entre les langues61. La

linguistique en temps que science est constituée d'une analyse qui tend

naturellement à mettre en relief tout ce qui spécifie chaque

langue. En effet, la différence entre les langues est le motif sur

lequel est basée la théorie de l'impossibilité

théorique de la traduction, et d'une possibilité pratique de

celle-ci. Notre travail s'inscrit dans la même perspective.

60 Skupien Dekens Carine., 2009, Traduire pour le

peuple de dieu : La syntaxe française dans la traduction de la bible,

Genève, Librairie Drol, P. 244.

61 Mounin, G., 1963, les problèmes

théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, P. 192.

69

On n'a pas cessé de mettre des réflexions sur la

manière de traduire fidèlement, vu que la traduction a toujours

été considérée comme un fait d'appauvrissement

d'une langue par rapport à une autre. C'est pourquoi les

différences entre les langues font l'objet des études

linguistiques qui étudient les problèmes qui entravent le

processus traductionnel et les mécanismes à utiliser pour faire

passer un texte d'une langue à une autre avec un maximum de

fidélité.

Devant l'impossibilité de la traduction, certains

linguistes, entre autres Mounin, Nida, Aginsky et Serrus, ont traité le

phénomène des universaux et ont montré que toutes les

langues humaines disposent d'un ensemble d'universaux linguistiques qui

facilitent la communication malgré les différences

attestées entre les langues, ce qui donne une légitimité

et une existence à l'opération traduisante. Les universaux

linguistiques sont l'ensemble des traits communs à toutes les langues.

Les premiers universaux sont dits, des cosmogoniques, du moment où

tous les hommes habitent la même planète62.

Les universaux écologiques, quant à eux, sont l'ensemble des

phénomènes qui ont un rapport avec le froid et la chaleur, la

pluie et le vent, la terre et le ciel, le règne animal et le

règne végétal, les divisions du temps, jour et nuit,

parties du jour, mois d'origine lunaire, etc. En fait, les mêmes

phénomènes écologiques ont la même signification

référentielle de base, et les cadres de référence

au monde extérieur sont les mêmes : le froid, le chaud, le vent,

la terre, le ciel, etc.63

Dans le même sens, Martinet parle des universaux

biologiques puisque tous les hommes habitent la même planète et

ont en commun d'être ?homme? avec toutes les analogies physiologiques

et

62 Mounin, G., 1963, les problèmes

théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, P. 196.

63 Ibid. P. 197.

70

psychologiques64. C'est la nature même, selon

Tegner, qui trace les limites du découpage linguistique et, de ce fait,

les langues coïncident65. Enfin, les universaux physiologiques

concernent toutes choses perceptibles par l'être humain, et ils sont les

mêmes en dépit de toutes différence spatio-temporelle. Les

couleurs sont les mêmes partout, mais la nomination diffère selon

les peuples et les langues.

Cependant, existe-t-il des universaux en morphologie, en

syntaxe et en sémantique ? Dans cette perspective, Bernatzik

relève l'opinion de Ch. Serrus qui distingue au moins deux

catégories d'universaux : les états et les procès. Mounin,

quant à lui, dégage deux universaux linguistiques : le nom et le

verbe. Les pronoms, quant à eux, ne font pas l'objet

d'universalité linguistique. Mounin en parle ainsi « lorsque

les Phi-Tang-Yong parlaient d'eux, ils ne disaient pas je ou nous, mais le fils

s'en va, le père veut ça ou ça, ou bien les Yombri ont

peur, les Yombri veulent partir etc. 66» ; l'absence des

pronoms est constatée aussi chez quatre ou cinq groupuscules de quelques

milliers d'individus au fond des montagnes indochinoises et des forêts

brésiliennes ou dans les iles pacifiques, où il y a une absence

totale des pronoms67.

Malgré les différences que présentent les

langues, la masse importante de traits universels est commune à toutes

les langues. En effet, il faut admettre que la possibilité de la

traduction de toute langue en une autre, trouve sa légitimité

dans le cadre des universaux : « première tâche dans un

solipsisme linguistique absolu68. »

64 Martinet, A., 1950, Réflexions sur le

problème de l'opposition verbo-nominale, JdP, N° 1, P. 104

65 Öhman, S., 1953, «

Théories of the linguistic field ». Word,

N° 2, P. 130.

66 Bernatzik, H.A., 1945, Les esprits des feuilles

jaunes, Paris, Plon, P. 166.

67 Mounin, G., 1963, les problèmes

théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, P. 210.

68 Ibid, P. 123.

71

III.2. Traduction et syntaxe Introduction

Correspondant selon Benveniste à l'un des trois

comportements fondamentaux de l'homme, la question est, peut être, l'acte

de langage le plus important pour la communauté parlante69.

L'interrogation est une structure syntaxique qui mérite un arrêt

pour une analyse bien approfondie quant à sa traduction. Et ceci vu les

spécificités différentielles syntaxiques et

sémantiques qu'elle présente entre les langues.

Tout traducteur est obligé, de se vouer à

l'étude différentielle des langues, et cela non seulement dans le

domaine sémantique, mais aussi dans celui des structures grammaticales.

Dans ce sens Mounin pense « (qu') un plan plus externe et

traditionnel, aurait voulu que l'examen de la syntaxe vienne après celui

du lexique. En fait, il n'a pas été possible de trouver une

solution pour les problèmes posés par la syntaxe avant d'avoir

analysé la réponse des universaux, et celle des situations non

linguistiques aux problèmes de traduction »70. Le

langage verbal n'est pas seulement un outil de communication servant à

transmettre un message d'un individu à un autre, il est aussi le moyen

qui reflète la pensée de ces individus, ce langage se compose

fondamentalement de deux éléments à savoir un lexique

sémantiquement structuré et une syntaxe à laquelle

appartiennent certaines propriétés d'aspects71.

En effet, si la traduction existe en dépit de

l'hétérogénéité, quelques fois, radicale des

syntaxes, c'est entre eux que doit exister des universaux

69 Kerbrat-Orecchioni, C., 1991, La question,

Paris, Pul, Abstract du livre.

70 Mounin, G., 1963, les problèmes

théoriques de la traduction, Paris, Gallimard. P. 251.

71 Warnant, L., 1982, Structures syntaxiques du

français, Paris, Les Belles Lettres, P. 20.

72

de syntaxe72. Mounin73 présente

l'idée de Nida qui distingue dans toutes les langues du monde, quatre

grandes parties du discours ou classes qui désignent les

objets, les évènements, les abstraits

: modificateurs des deux premières classes et les

relationnels. Les universaux syntaxiques sont de quatre

catégories : les verbes, les noms, les modificateurs et les

conjonctions. Ce sont des catégories que l'on peut trouver dans toutes

les langues malgré leurs différences linguistiques. Ceci explique

la possibilité de la traduction du moment où on a une situation

commune quels que soient l'écart et les différences syntaxiques

entre la langue source et la langue cible. La grammaire ne peut être

dissociée de la syntaxe : les deux étant, au sein du même

texte, étroitement liées et exerçant une influence

mutuelle l'une sur l'autre. A ce niveau, les contrastes entre le

français et l'arabe se manifestent entre autres dans les types

d'interrogation, le temps, l'aspect, l'emploi des éléments

interrogatifs et l'usage des pronoms personnels.

III. 2. 1. La traduction de l'interrogation par

type

Le corpus, extrait du roman Samarcande est

composé de cent

phrases interrogatives tirées des dix premiers

chapitres. Il présente tous les types d'interrogations : totale,

partielle, directe, indirecte, fictive, oratoire, alternative,

délibérative, hypothétique, question-tag, avec inversion

ou sans inversion du sujet...

Après la comparaison des deux corpus, nous avons obtenu

les statistiques illustrées dans les tableaux et les graphiques

ci-dessous :

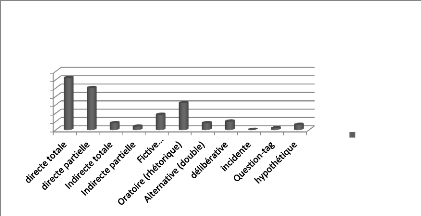

L'interrogation dans le corpus source

(français)

|

Type d'interrogation

|

Nombre

|

Pourcentage

|

|

directe totale

|

31

|

31%

|

72 Mounin, G., 1963, les problèmes

théoriques de la traduction, Paris, Gallimard, P. 252

73 Ibid. P. 255.

|

directe partielle

|

25

|

25%

|

|

Indirecte totale

|

4

|

4%

|

|

Indirecte partielle

|

2

|

2%

|

|

Fictive (exclamative, injonctive)

|

9

|

9%

|

|

Oratoire (rhétorique)

|

16

|

16%

|

|

Alternative (double)

|

4

|

4%

|

|

délibérative

|

5

|

5%

|

|

incidente

|

0

|

0%

|

|

Question-tag

|

1

|

1%

|

|

hypothétique

|

3

|

3%

|

35% 31%

25%

30%

25%

20%

15%

10%

0%

5%

fréquence de l'interrogation par type (corpus

français )

4% 2%

9%

16%

4% 5%

0% 1% 3%

Pourcentage

Ce corpus présente tous les types d'interrogations,

à l'exception de l'interrogation incidente. Nous constatons une

prédominance des interrogations directes, i.e. totales et partielles, et

l'interrogation rhétorique (72%). Vient après les autres types

d'interrogations (indirecte totale et partielle, fictive, alternative,

délibérative, question-tag et hypothétique) qui font

ensemble un pourcentage de 28%.

73

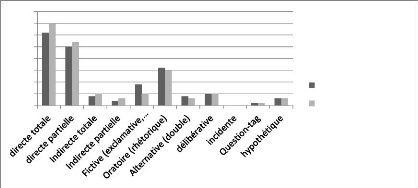

L'interrogation dans le corpus arabe

74

Type d'interrogation

|

Nombre

|

Pourcentage

|

|

directe totale

|

35

|

35%

|

|

directe partielle

|

27

|

27%

|

|

Indirecte totale

|

5

|

5%

|

|

Indirecte partielle

|

3

|

3%

|

|

Fictive (exclamative, injonctive)

|

5

|

5%

|

|

Oratoire (rhétorique)

|

15

|

15%

|

|

Alternative (double)

|

3

|

3%

|

|

délibérative

|

5

|

5%

|

|

incidente

|

0

|

0%

|

|

Question-tag

|

1

|

1%

|

|

hypothétique

|

3

|

3%

|

20%

40% 35%

30%

27%

15%

5% 3% 5%

3% 5% 0% 1% 3%

Pourcentage

10%

0%

fréquence de l'interrogation par type (corpus

arabe)

Le tableau ci-dessus présente les statistiques des

interrogations détectées dans le corpus cible. Tous les types

d'interrogation y figurent à l'exception de l'interrogation incidente.

Nous constatons donc une prédominance des interrogatives directes i.e.

totales et partielles, et des interrogatives rhétoriques (77%), suivies

des autres types d'interrogation

75

(indirecte totale et partielle, fictive, alternative,

délibérative, question-tag et hypothétique) qui font

ensemble un pourcentage de 23%.

Comparaison et interprétation

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

0%

5%

31%

35%

25% 27%

15%

9%

4% 2%

5% 3% 5%

16%

4% 5% 5% 3%

3% 0% 1%

0% 1% 3%

Pourcentage (français) Pourcentage (arabe)

Les pourcentages ne sont pas les mêmes : Certains types

d'interrogations apparaissent avec la même fréquence dans les deux

corpus notamment les questions-tag, les interrogations hypothétiques,

etc. Le pourcentage élevé des interrogations directes vient du

fait qu'elles sont généralement les plus fréquentes

d'usage pour exprimer une demande. La même présence

prépondérante de l'interrogation rhétorique est due au

genre littéraire en usage qui tend à utiliser ce type

d'interrogation selon des choix stylistiques et pragmatiques.

Le pourcentage de types des interrogations qui change entre

les deux corpus français et arabe montre que la traduction de

l'interrogation ne doit pas être faite avec une conservation obligatoire

de sa structure source. En effet, le traducteur garde le droit de changer le

type d'interrogation suivant l'interrogation la plus adéquate pour poser

une interrogation dans la langue cible.

76

Une interrogation directe peut être traduite par une autre

indirecte avec une élision de la proposition principale interrogative et

du point d'interrogation dans l'interrogation arabe:

1) A quoi bon braver le sort, à quoi bon t'attirer

le courroux du prince pour une simple femme, une veuve qui ne t'apporterait en

guise de dot qu'une langue acrée et une réputation douteuse

?

ÏÑÌãá

Ñíãá Ç ÈÖÛ

ßÓä ìáÚ ÑÌÊ ä

äã ìæÏÌáÇ Çã

ÑÏÞáÇ íÏÍÊ

äã ìæÏÌáÇ

Çã

. ÉÈíÑã

ÉÚãÓæ ØíáÓ

äÇÓá ìæÓ

ÉäÆÇÈ äã

ßíáÅ áãÍÊ äá

ÉáãÑ ÉÑãÇ

Une interrogation rhétorique directe en une autre

rhétorique indirecte :

2) Les cuisses d'une vierge, est-ce là le seul

territoire pour lequel il est encore prêt à se battre ?

.åáÌ äã

áÇÊÞáá

ÇÏÚÊÓã áÇÒí

áÇ íÐáÇ

ÏíÍæáÇ

ìãÍáÇ Çãå

ÁÇÑÐÚ ÇÐÎ

äæßí

Une interrogation multiple peut être traduite par

plusieurs interrogations directes indépendantes terminées par des

points d'interrogation, ceci revient aux spécificités de la

langue française qui admet un seul point d'interrogation à la fin

de l'interrogation multiple, alors qu'en arabe le point d'interrogation doit

marquer la fin de toute interrogation au sein de la même phrase

interrogative multiple :

3) Fuir trahir déjà attendre encore, prier

?

äæÚÏíæ

äæáÕí

ÑÇÙäáÇ

äæáíØí

ÉäÇíÎáÇ

äæáÌÚÊÓí

äæÑí

La traduction de l'interrogation du français vers

l'arabe n'est pas soumise à la condition de la fidélité

syntaxique, puisque le changement de type d'interrogation n'influe ni sur le

contenu de l'interrogation ni sur sa charge sémantique ni sur le but

pour lequel elle a été posée. Le traducteur

s'intéresse peu à rendre fidèle toute interrogation du

texte source. L'essentiel est de donner une version qui véhicule le

même message.

77

III. 2. 2. La traduction des mots

interrogatifs

Les morphèmes interrogatifs sont utilisés pour

s'interroger sur la réalité d'un énoncé ou pour

s'interroger sur un constituant bien précis de la phrase interrogative.

Les éléments interrogatifs en arabe sont multiples à

l'instar de la langue française. La différence réside dans

le fait que le français dispose de différentes catégories

d'éléments interrogatifs à savoir les déterminants,

les pronoms et les adverbes interrogatifs. De même, l'interrogation

française peut être construite avec ou sans inversion de sujet, ou

sans introducteur interrogatif. Par contre, l'interrogation en arabe peut

être exprimée de trois manières à savoir des

interrogatives avec ou sans introducteurs interrogatifs ; ceux-ci sont

regroupés dans deux catégories à savoir les pronominaux et

les adverbiaux.

Pour analyser ces traductions, nous avons relevé tous

les éléments interrogatifs relatifs à chaque corpus et

nous avons obtenu les résultats suivants que nous dressons dans le

tableau ci-dessous.

|

Eléments d'interrogation en

français

|

Nombre

|

pourcentage

|

Eléments interrogatifs arabes

|

Nombre

|

pourcentage

|

|

Les

déterminants

|

3

|

2,97%

|

Les

pronominaux

|

81

|

75%

|

|

Les pronoms

|

13

|

12,87%

|

|

|

|

|

interrogation avec inversion du sujet

|

54

|

53,47%

|

|

|

|

|

Les adverbes

|

16

|

15,84%

|

Les

adverbiaux

|

16

|

14,82%

|

78

Interrogation

|

15

|

14,85%

|

Interrogation

|

11

|

10,18%

|

|

sans inversion

|

|

|

sans

|

|

|

|

du sujet et sans

|

|

|

introducteur

|

|

|

|

introducteur

|

|

|

interrogatif

|

|

|

Le tableau ci-dessus montre que l'interrogation avec inversion

du sujet dans la version française vient en tête par un

pourcentage qui dépasse 53%, suivie des interrogations avec des pronoms

interrogatifs ?qui, que, quoi, lequel, etc.?, des adverbes

interrogatifs ?pourquoi, quand, comment, où, etc.? et des

interrogations sans inversion de sujet avec un pourcentage de 41%. Nous

remarquons par contre un faible usage des déterminants interrogatifs.

Cependant, en langue arabe, les pronominaux interrogatifs

?hal?, ??a?, ?mâ?,? mâdâ?, etc. sont les plus

fréquents par un pourcentage de

75%. Les interrogations introduites par des interrogatifs

adverbiaux ?kam, ayna, kayfa, etc.? ou celles sans introducteurs

interrogatifs présentent un pourcentage de 25%.

Comparaison et interprétation

français

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

53,47%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

12,87%

|

|

|

|

15,84%

|

|

14,85%

|

|

|

14,82%

|

|

|

|

2,97%

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10,18%

|

|

10,00%

pourcentage

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

0,00%

arabe

79

L'analyse contrastive des éléments interrogatifs

français et ceux de la langue arabe montre que la langue

française dispose de six manières pour poser une

interrogation74. En temps que l'arabe ne dispose que de trois

manières d'interroger : les pronominaux, les adverbiaux et les

interrogations sans introducteurs interrogatifs. L'usage fréquent des

pronominaux interrogatifs en langue arabe trouve son explication dans le fait

que le traducteur tend à traduire en pronominaux interrogatifs arabes la

majorité des éléments d'interrogation de la langue

française : il traduit par le biais des pronominaux interrogatifs les

interrogations avec inversion de sujet (cf. (4 et 5)). Ce choix est dû

aux spécificités syntaxiques de la langue arabe qui ne permet pas

une inversion de sujet. Ceci est aussi valable pour les déterminants

interrogatifs (cf. (6)), les pronoms interrogatifs (cf. (7)) et parfois

même les adverbes interrogatifs (cf. (8)).

74 Cinq genres d'éléments interrogatifs

ont été utilisés par l'auteur, sauf

l'élément « est-ce que », qui constitue en lui

seul une classe indépendante.

80

Il est à noter que le corpus français ne

présente aucun cas d'interrogation introduite par

l'élément interrogatif ?est-ce que? jugé lourd et

ancien75.

4) Se rend-il à la taverne, ce soir-là, ou

est-ce le hasard des flâneries qui le porte?

åÊáãÍ

íÊáÇ ??

ÚßÓÊáÇ ÉÏÕ ä

ã ÁÇÓãáÇ ßáÐ

í ÉäÇÍáÇ ìáÅ

ÇÈåÇÐ äÇß ??

5) Sais-tu reconnaitre un ami ?

ÞíÏÕ ìáÅ

ÑÚÊÊ íß

ãáÚÊ

6) Quel royaume a

subsisté, quelle science, quelle loi, quelle vérité ?

ÉÞíÞÍ Éí

äæäÇÞ í ÊãÇÏ

Éßáãã Éí

7) Que restera-t-il demain des

écrits des savants ?

ÁÇãáÚáÇ

áÇãÚ äã ÏÚÈ

ìÞÈí íÐáÇ

Çã

8) Et son parcours millénaire, qui

l'a interrompu, sinon l'arrogance de mon siècle ?

Çä íÑÕÚ

áÕ ÑíÛ ÇåÚØÞ

íÐáÇ Çã

ÉíÑåÏáÇ

åÊáÍÑæ

III. 2. 3. Le point d'interrogation entre le

français et l'arabe

Nous avons compté et comparé le nombre de points

d'interrogations pour voir si le nombre de points d'interrogations

diffère lors de la traduction d'un texte de la langue française

vers la langue arabe. Le tableau suivant illustre ces hypothèses :

|

|

|

Texte (français)

|

source

|

Texte cible (arabe)

|

Pourcentage différentiel

|

|

Nombre

|

de

|

points

|

98

|

|

100

|

2%

|

75 Grevisse, M., 1993, LE Bon Usage, Paris,

Duculot. P. 605. § 389.

81

d'interrogations

Après la comparaison des résultats obtenus dans

le tableau ci-dessus, nous avons réalisé que le nombre de points

d'interrogations entre le texte de langue française et le texte de

langue arabe diffère. Le nombre de points d'interrogations dans le texte

source est moins que celui du texte cible, il y a une différence qui ne

dépasse pas un pourcentage de 2%.

Comparaison et interprétation

Nombre de points d'interrogations

Texte source (français) Texte cible (arabe) Pourcentage

différentiel

100

98

2%

Le texte cible présente plus de points d'interrogations

que le texte source. Ceci est dû au choix du traducteur qui tend à

traduire une seule interrogation directe multiple qui se termine par un seul

point d'interrogation, par plusieurs interrogations directes qui se terminent

par des points d'interrogation (cf. (9) et (10)). Cette différence

trouve son explication dans les propriétés syntaxiques de chaque

langue : en français, le point d'interrogation ne se met que vers la fin

de toute la phrase interrogative, même si elle comprend plusieurs

interrogations imbriquées. Alors qu'en langue arabe, le point

d'interrogation doit être mis à la fin de chaque interrogation, au

sein de la même phrase interrogative.

82

9) Est-il le seul à qui le vizir ait glissé

ces mots, ne l'a-t-il pas confondu avec un autre, et pourquoi un rendez-vous

aussi lointain, dans le temps et dans l'espace ?

äÇß

ÇÐÇãáæ ÑÎÂ

äíÈæ åäíÈ

ØáÎí ãáÇ

ÊÇãáßáÇ

ßáÊÈ ÑíÒæáÇ

åíáÅ Óãå

íÐáÇ ÏíÍæáÇ

äæßí

äÇßãáÇæ

äÇãÒáÇ í

ÏÚÈáÇ ÇÐåÈ

ÏÚæã10) Fuir trahir déjà

attendre encore, prier ?

äæÚÏíæ

äæáÕí

ÑÇÙäáÇ

äæáíØí

ÉäÇíÎáÇ

äæáÌÚÊÓí

äæÑíLa structure syntaxique de l'interrogation n'est

donc pas figée : le

traducteur a la possibilité de se comporter envers la

traduction de la structure syntaxique de l'interrogation de la manière

qui lui paraît adéquate : une interrogation directe peut devenir

indirecte, une seule interrogation peut être fragmentée en

plusieurs interrogations, etc. sans que cela n'altère le message de

l'interrogation. Or, cette liberté a certaines limites, car les

différences sémantiques ne permettent pas qu'une interrogation

totale soit traduite en une autre partielle et vice-versa, et à cause de

la diversité des réponses attestées dans les deux types de

constructions.

III. 2. 4. La traduction des pronoms

indéfinis

La traduction des pronoms indéfinis, e.g. ?aucun?,

?nul?, ?autre?, ?autrui?, ?un?, ?certain?, ?chacun?, ?plusieurs?, ?tout?, etc.,

présents dans notre corpus, ne pose aucun problème, vu la

présence de leurs équivalents en langue cible (cf. (11) et (12)),

et ce à l'encontre du pronom indéfini ?on?. L'analyse du

corpus permet de constater que la traduction du pronom indéfini

?on? se fait principalement par l'intermédiaire du passif (cf.

(13)), mais aussi en faisant appel aux pronoms personnels (cf. (14)) quand

?on? désigne une ou plusieurs personnes

déterminées ou indéterminées, ou aux substantifs

(cf. (15)).

11). 83

Es-tu le mécréant que certains

décrivent ?

ãåÖÚÈ

åÕí íÐáÇ

ÞíÏäÒáÇ

äæßÊ

12). L'erreur si je dis que depuis la mort d'Ibn-Sina

nul ne les connaît mieux que toi ?

ßäã ÇÑíÎ

ÇäíÓ äÈÇ ÉÇæ

Ðäã ÇåÑÚí

13). On t'a entendu dire

:...

|

ÏÍ

|

äã Çã

|

åäÅ ÊáÞ

ÇÐÅ ÇÆØÎã

äæß

|

|

|

|

|

|

...: áæÞÊ

ÊÚãÓ ÏÞá -

14). N'est-ce pas celle-ci encore qu'Omar garde à

l'esprit tandis qu'on le mène vers le quartier

d'Asfizar où réside Abou-Taher, le cadi des cadis de Samarcande

?

ÑåÇØ æÈ

ãíÞí ËíÍ

ÑÇÒÓ íÍ ìáÅ

åäæÏæÞí ãåæ

åÓä í ÑãÚ åÑÓ

Çã ÇÖí ?? ÇÐå

Óíáæ ÏäÞÑãÓ

ÉÇÖÞ íÖÇÞ 15) Ne

souhaite-t-on pas d'habitude que le jeune s'achève, que

vienne le jour de la fête ?

ÏíÚáÇ

ãæí ãæÏÞæ

ãÇíÕáÇ

ÁÇÖÞäÇ

ÉÏÇÚáÇ í

ÓÇäáÇ

íäãÊí áÇ

L'analyse des interrogatives traduites illustrent les

différences grammaticales et syntaxiques entre le français et

l'arabe. Notamment la traduction des sujets, celle des personnes et des formes

temporelles. Toutefois, la transformation et la modulation sont les

procédés de traduction les plus utilisées pour

remédier aux différences grammatico-syntaxiques entre les deux

langues.

III. 2.5. La traduction vers le duel

(mutannâ)

Sur le plan verbal, la langue arabe se distingue par la

présence d'un pronom personnel qui réfère à deux

personnes : il s'agit du ?mutannâ?. Le traducteur tend à

le traduire en respectant la référence de la personne (cf. (16)).

Le verbe français ?se rejoignent? est à la

troisième personne du

84

pluriel, traduit en arabe en pronom personnel du duel

(mutannâ) ?talâqayâ :

ÇíÞáÇÊ?. Ce qui montre que la

traduction d'une structure syntaxique n'est pas une opération

mécanique, mais un fait qui ne force pas sur la langue cible ce qu'elle

ne supporte pas. Le traducteur doit être attentif à ce genre de

divergences pour que le texte cible revêt un aspect d'originalité

et qui évite surtout les interférences et le solécisme

76 auxquels peut mener une traduction qui ne respecte pas les

propriétés syntaxiques de la langue cible.

16) Combien crois-tu qu'il y ait dans cette ville,

à cet instant, d'amants qui, comme nous, se rejoignent

?

ÉÙÍááÇ

åÐå íæ

ÉäíÏãáÇ åÐå

í ÇäáËã ßäÙ í

ÇíÞáÇÊ

ÉÞÔÇÚæ

ÞÔÇÚ äã ??

III. 2. 6. L'interrogation entre l'aspect accompli et

inaccompli

L'inversion du sujet avec le verbe est l'un des moyens les

plus utilisés en langue française pour interroger. Cependant, le

verbe manifeste des différences de temps et d'aspects entre la langue

française et arabe. Le verbe français a ses différents

temps soit à l'accompli soit à l'inaccompli. La langue arabe est

dite langue aspectuelle vu qu'elle ne dispose pas de la diversité

temporelle de la langue française, le verbe en langue arabe n'exprime

que des aspects.

L'aspect est un trait grammatical associé au verbe,

indiquant la façon dont le procès ou l'état exprimé

est envisagé du point de vue de son développement. Tous les

verbes au passé dénotent une action achevée du point de

vue de celui qui parle. L'aspect est une manière d'envisager

76 Le solécisme consiste à construire

une syntaxe qui n'existe pas dans la langue cible. ?Emploi fautif,

relativement à la syntaxe, de formes par ailleurs existante?.

Rey. A., 1994, Le Micro Robert, dictionnaire, P.

1196.

85

l'action au moment où elle se produit et pas par

rapport au moment où l'on en parle. En français, tous les temps

simples font la marque de l'aspect inaccompli, alors que les temps

composés sont toujours la marque de l'aspect accompli. Il s'agit d'un

aspect grammatical, car l'aspect dépend alors du temps auquel le verbe

est conjugué.

En langue arabe, la classification est restreinte, le temps du

passé ?al-mâ?î? exprime un aspect accompli, alors

que ?l-mu?âriå? et ?l-?amr? expriment un aspect

inaccompli.

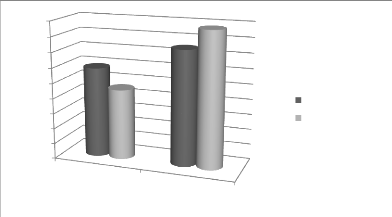

Nous avons essayé, en comparant les deux corpus, de

voir si le passage du français vers l'arabe permet de maintenir les

mêmes aspects de l'interrogation. Le tableau suivant montre les

résultats obtenus après la comparaison des deux corpus.

|

Aspect accompli

|

Aspect inaccompli

|

|

En langue française

|

59

|

75

|

|

En langue arabe

|

46

|

88

|

Nous pouvons parler d'un déséquilibre entre

l'aspect dans la langue source et celui dans la langue cible. Le nombre

d'interrogations exprimant un aspect inaccompli, dans le corpus en langue

arabe, est élevé par rapport à celui de la langue source.

Par contre le nombre de celles exprimant l'aspect accompli est inférieur

par rapport à celui de la langue source.

Comparaison et interprétation

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Aspect accompli

59

46

Aspect inaccompli

75

88

En langue française En langue arabe

86

La comparaison de l'aspect dans les deux langues objet du

travail : le français et l'arabe, montre que le traducteur a tenu, dans

certains cas, à ce que l'aspect accompli en français soit rendu

par un aspect accompli dans la langue cible tel que l'illustre l'exemple (17)

où ?as-tu donné? qui est traduite par le verbe accompli

?qaddamta :Êã ÏÞ ?. Or, dans différents

cas, le traducteur n'a pas respecté l'aspect du verbe de la langue

source (cf. (18)), le verbe dans l'exemple ? s'est embarqué ?

dénote un aspect accompli exprimé par le temps du passé

composé est traduit par un verbe exprimant un aspect inaccompli

?yub?ir : jÍÈí? (cf. (19)). Ce choix trouve son

explication dans la présence de la particule de négation

?lam? qui précède le verbe, où l'aspect

inaccompli n'est pas exprimé par le verbe mais par la particule de

négation ?lam? qui exprime un fait du passé mais

inachevé.

Parfois la traduction du verbe vers le même aspect

source ne transmet pas la même charge pragmatique du verbe (cf. (20)).

L'aspect accompli du verbe (serais) est gardé dans le verbe

cible (kunta : Êäß ). Mais si on inverse la

traduction i.e. de l'arabe vers le français, nous pourrions traduire en

: ?étais-tu ivre seigneur ?? au lieu de ?serais-tu

ivre

87

seigneur ??, mais le conditionnel qui exprime une

hypothèse et qui disparaît dans l'interrogation cible connote un

respect du locuteur envers son interlocuteur, ce respect a disparu dans la

traduction arabe.

17) M'as-tu donné la

vraie raison de ton refus ?

??

ÊãÏÞ

ßÖÑá

íÞíÞÍáÇ

ÈÈÓáÇ íá

18) N'est ce pas dans mes bagages qu'il s'est

embarqué sur le Titanic ?

"ßíäÇÊíÊ "

áÇ äÊã ìáÚ

íÊÚÊã í

ÑÍÈí ãáÇ

19) Son père...n'avait-il pas

inauguré son règne en tranchant une tête

abondamment enturbannée ?

ãÆÇãÚáÇ

ÉÑíÈßáÇ

ÓæÄÑáÇ äã ÓÑ

ÚØÞÈ åÏåÚ

åæÈ äÔÏí ãá

20) Serais-tu ivre, Seigneur ?

ÇäÇæÔä

Êäß ??

En effet, cette analyse montre que le traducteur ne peut

rester fidèle quant à la traduction de l'aspect parce que la

conservation de l'aspect altère le sens de l'interrogation. Si nous

remplaçons dans l'exemple (21) les verbes (perdons et abandonnent) qui

exprime un aspect inaccompli par des verbes exprimant le même aspect pour

rester fidèle à l'aspect du verbe source, nous obtiendrons une

interrogation fausse comme le montre la phrase suivante :

( ÇäáÇÌÑ

ÇäÚ ìáÎÊí

ÇÐÅ ÇäÔíÌ

ÏÞä äÍä ÇÐÅ

ÇåæÒÛ

ÚíØÊÓä íß)

21) Comment pourrions-nous les conquérir si nous

perdons notre armée, si nos hommes nous

abandonnent ?

ÇäáÇÌÑ

ÇäÚ ìáÎÊ ÇÐÅ

ÇäÔíÌ ÇäÏÞ

äÍä ÇÐÅ ÇåæÒÛ

ÚíØÊÓä íß

|