CHAPITRE I : Cadre théorique et approche

méthodologique

Ce chapitre présente le cadre théorique et la

démarche méthodologique qui ont permis d'aborder correctement le

sujet.

1.1. Problématique

Avec la mondialisation, le nombre de personnes qui vivent en

dehors de leurs pays d'origine a fortement augmenté au cours des

dernières décennies (Gauthier, 1996). En 2005, la commission

mondiale sur les migrations internationales estime qu'il y a sur la

planète, près de 200 millions de migrants soit 3 % de la

population mondiale. La trajectoire migratoire a souvent pour origine les pays

du Sud et comme destination les pays du Nord d'une part et entre les pays du

Sud d'autre part (PNUD, 2005). Dans cette dernière catégorie de

migration, on note les migrations nationales et sous régionales. La

principale raison des départs de ces migrants est non seulement l'espoir

de trouver de meilleures conditions de vie pour eux-mêmes mais

également pour leurs familles restées au pays et ou au village

car, dans de très nombreux cas, ils continueront de soutenir

financièrement ces dernières (Adépoju, 2002).

En Afrique sub-saharienne, où près de 50 % des

personnes gagnent moins d'un dollar par jour (PNUD, 2000), la migration de

travail est devenue un moyen de subsistance pour plusieurs familles. Selon Daum

(1998), la migration leur apparait comme la seule stratégie possible

d'autonomisation. Le pays d'accueil est alors davantage considéré

comme un espace de travail qu'un espace de résidence (Fall, 2003).

D'après des études socio-économiques

menées par le gouvernement béninois en 2002, les

catégories sociales les plus touchées par la pauvreté sont

les femmes et les artisans du monde rural, les agriculteurs sans terre et les

habitants des zones enclavées, les orphelins, les enfants

abandonnés, les filles mères, les enfants

déscolarisés ou employés comme domestique, les jeunes

déscolarisés ou sans emploi, les personnes handicapées ou

âgées sans soutien.

Dans ce dynamisme de pauvreté, l'habitat

béninois a toujours été mobile avec des départs et

des arrivées sans cesse (Gauthier, 1996). La population varie non

seulement par l'accroissement naturel, mais aussi par des mouvements

migratoires. Chaque jour, il y a des naissances et de changement de domicile

à la recherche d'un bien être. Pour contourner les

difficultés, les personnes naissantes choisissent les migrations comme

étant une solution salutaire.

Cependant, les migrations de population sont

d'actualité dans les pays du tiers monde et particulièrement dans

les zones rurales. De nombreux ruraux quittent leurs localités où

règnent la misère et le sous-emploi pour aller vivre dans les

grandes villes, dans les grandes agglomérations ou existent les

possibilités d'amélioration de leur condition de vie (Jeuda 111,

2001). Au Bénin et particulièrement dans les milieux ruraux

notamment l'arrondissement d'Ikpinlè, les populations migrent de

façon régulière des villes nationales, vers les pays de

l'Afrique Occidentale pour échapper à la misère. De la

même manière, d'autres populations qui, soit sont

confrontées à des difficultés d'ordre naturel et humain

dans leur communauté soit à des difficultés

socio-économiques et culturelles viennent en grand nombre dans

l'arrondissement pour s'y installer.

Ces mouvements de populations ne sont pas sans

conséquences. Ils affectent, d'une part, le développement de

l'arrondissement d'Ikpinlè et d'autre part, le mode de vie des

populations autochtones.

Cela amène à poser la question de savoir si les

mouvements migratoires dans l'arrondissement d'Ikpinlè constituent-ils

un frein au développement ?

Pour y apporter des éléments de réponse,

des hypothèses ont été formulées.

1.1.1. Hypothèses

- Il existe d'importants mouvements migratoires dans

l'arrondissement d'Ikpinlè.

- Il existe plusieurs facteurs qui suscitent les migrations

des populations dans l'arrondissement d'Ikpinlè.

- Les immigrants contribuent au développement

socio-économique de l'arrondissement d'Ikpinlè.

Pour vérifier ces hypothèses, des objectifs de

recherche ont été fixés.

1.1.2. Objectifs de recherche

L'objectif global de cette recherche est d'étudier les

impacts socio-économiques des mouvements migratoires dans

l'arrondissement d'Ikpinlè.

De manière spécifique, il s'agit de :

- identifer les types de migration des populations dans

l'arrondissement d'Ikpinlè ;

- identifier les causes fondamentales de ces migrations dans

l'arrondissement d'Ikpinlè ;

- analyser les impacts des migrations sur le

développement socio-économique de l'arrondissement.

Pour être plus explicite dans notre démarche, une

clarification de quelques concepts est nécessaire.

1.1.3. Clarification des concepts

La clarification des

concepts présente le sens des différents mots clés et

expressions utilisés dans le document en vue de leur

compréhension.

Migration

Selon George et Verger (2007), une migration est un ensemble

de déplacements ayant pour effet de transférer la

résidence des intéressés d'un certain lieu d'origine ou

lieu de départ à un certain lieu de destination ou lieu

d'arrivée. Levy et Lussault (2006), souligne que « l'emploi

scientifique du terme doit privilégier un sens restreint associant

nécessairement les paramètres principaux suivants : un

déplacement qui doit être marqué par le franchissement

d'une échelle d'espace, des acteurs du champ migratoire qui sont les

migrants et tous ceux qui assurent la possibilité de migrer (passeurs,

transporteurs, hôtes, employeurs), la résidence et l'habitat ainsi

que la vie quotidienne du migrant ».

Dans ce travail, la migration est l'ensemble des mouvements

(arrivée et départ) dans l'arrondissement d'Ikpinlè.

Immigration

Selon le nouveau Petit Robert de la langue française

(2009), « l'immigration consiste à l'entrée dans un pays de

personnes non autochtones qui viennent s'établir

généralement pour trouver un emploi ». Il s'applique aux

personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé

le droit de résider en permanence.

Cependant, dans la majorité des cas, les populations

n'attendent guère cette autorisation avant leur établissement.

Par conséquent, les immigrants sont classés selon la

période d'immigration dans le but de faire la distinction entre les

personnes arrivées récemment et celles y résidant depuis

un certain nombre d'années (Monde et développement cité

par Dossia, 2010). Dans le cadre de cette étude, l'immigration

désigne l'entrée et l'établissement temporaire ou

définitif des populations dans l'arrondissement d'Ikpinlè.

Impact

Le terme Impact est un terme général qui couvre

les implications aussi bien économiques, sociales, techniques, physiques

d'une activité ou d'un phénomène.

Les impacts socio-économiques sont synonymes d'effets

ou d'influences à la fois positives et négatives qu'engendrent

une activité ou un phénomène sur la vie sociale et

économique d'une communauté.

Dans le présent travail, il désigne l'ensemble

des répercussions des mouvements migratoires sur la vie sociale et

économique des populations dans l'arrondissement d'Ikpinlè.

1.1.4. Etat des connaissances

Les migrations de populations ont fait objet d'étude

dans plusieurs pays, plusieurs écoles et universités dans le

monde en général et en Afrique plus particulièrement au

Bénin.

Badie (2009), perçoit la migration comme un fait

social, un bien public mondial et estime que la migration peut être

accompagnée et transformée, dès lors qu'on joue en

même temps sur les conditions de sa production et de son

institutionnalisation. L'une et l'autre s'inscrivent dans un jeu

coopératif d'autant plus performant qu'il inclut tous les partenaires :

l'État d'origine, l'État d'accueil, les migrants eux-mêmes,

considérés comme acteurs sociaux transnationaux et

insérés dans leur propre environnement communautaire et familial.

Aussi, considère-t-il la migration comme un bien public mondial dans la

mesure où si, par exemple, l'Europe représente 32 % du PIB

mondial et seulement 6 % de la population du globe, elle devient

évidemment un pôle de migration. Si d'ici 2020, l'Italie perd 3

millions d'actifs et que le Nigeria en gagne 25 millions, le jeune

nigérian se trouvera exposé à une contrainte sociale

migratoire. Aujourd'hui, elles répondent de 56 % de la croissance

démographique des pays développés, et jusqu'à 89 %

de celle de l'Europe, gravement affectée par le vieillissement de sa

population.

Babou (1994), met en exergue la contribution des

immigrés sénégalais sur l'économie de leur pays

d'origine. Il rapporte que de mai 1993 date de l'ouverture de la branche

new-yorkaise de la Banque de l'Habitat du Sénégal (BHS) à

janvier 1994, elle a transféré environ 500 millions de F CFA vers

le Sénégal. De plus, de 909 clients au début de

l'année 1993, la banque comptait déjà en août 1994,

2500 clients. Le volume de transferts à cette période vers le

Sénégal culminait jusqu'à 43 millions de F CFA en une

journée. Durant les huit (08) premiers mois de l'année 1994, le

volume global des transferts était de 5,2 millions de dollars

américains soit plus de 02 milliards 700 millions de F CFA.

Lascoux (1994), estime que la connaissance des

phénomènes migratoires est imparfaite et les évaluations

chiffrées sont peu fiables et fait remarquer que l'observatoire des

migrations internationales de l'OCDE (Organisation de la Coopération et

du développement Economique) déplore périodiquement le

manque d'harmonisation des sources statistiques. Elle affirme que «le flou

qui préside aux débats sur les migrations internationales joue

sur la méconnaissance et entretient les fantasmes des opinions publiques

dans les pays d'accueil ». Parlant des flux migratoires, elle soutient

qu'ils soulignent les déséquilibres engendrés par le

développement inégal et par les écarts

considérables des évolutions démographiques. Elle

distingue trois types de migrations que sont les «migrations

pendulaires» qui conduisent les travailleurs à s'exiler quelques

mois pour un salaire décuplant leur revenu initial, et à revenir

chargés de biens de consommation dont la revente s'avère

lucrative. Les «migrations tournantes» qui se font à

l'échelle d'une région planétaire, d'un pays à

l'autre et au gré des événements. Les «migrations de

santé» qui se développent à la mesure des

progrès scientifiques des pays du nord et de la dégradation de la

situation sanitaire dans les pays du sud.

Igué (2008), analyse les migrations dans un contexte

national. L'ouvrage structuré en six chapitres allant de l'historique de

la migration béninoise à son impact socio-économique en

passant par les causes, donne l'appréciation quantitative et les

différentes formes d'organisation et d'insertion des Béninois

dans les pays d'accueil sans oublier les avantages que le Bénin tire en

retour. Il met l'accent sur les conditions d'émigration des

Béninois ainsi que leurs impacts dans les pays de départs que

dans les pays d'accueil.

Les facteurs justifiant l'immigration des étrangers au

Bénin sont multiples. Primo, la relance des activités

économiques dans les années 1990 en dépit de la

variabilité du taux de croissance économiques et des chocs

extérieurs que sont les crises énergétiques, alimentaires,

financière et économique. Secundo sur le plan politique, le

Bénin s'inscrit dans une perspective d'aspiration à l'état

de droit, la démocratie libérale et au rayonnement culturel. Le

maintien de façon permanente depuis 1990 d'un climat de paix et de

démocratie qui génère une confiance et incite les

étrangers à résider sur le territoire. Cette situation se

trouve renforcée par les crises politiques dans les pays voisins comme

le Togo et la Côte d'Ivoire en 2001. Tertio, l'hospitalité

béninoise, la porosité des frontières et le nombre

important des voies d'immigration, le brassage culturel et la difficulté

de différenciation des communautés linguistiques d'une

frontière à l'autre favorisent également les mouvements

d'immigrations. A cela s'ajoutent le nombre limité des agents de police

aux postes frontaliers et l'insuffisance des équipements de

contrôle aux frontières. D'après Igué 2008

cité par l'OIM, 2011.

Parmi les immigrants, ils existent ceux qui rentrent de

façon irrégulière sur le territoire national ou font

entrer des marchandises de manière frauduleuse. Ils empruntent les

routes d'immigration irrégulière; à l'est les principaux

axes d'immigration sont Idigny-Ilaro, Idigny-Ilesha, Idigny-Abéokuta,

Idiroko-Abéokuta, Kraké-Nigeria, Owodé-Nigeria,

Igolo-Nigeria. A l'ouest on peut citer les axes Pira-Togo,

Tchetti-Atakpamé, Hila-condji-Lomé Aplahoué-Togo. Au nord

les axes Doso-Malanville, Porga-Burkina-Faso (OIM, 2011).

Ce sont autant d'avis antérieurs sur les questions

migratoires qui nous ont éclairés sur les orientations à

donner à notre travail de recherche.

Pour conduire cette étude, une approche

méthodologique a été adoptée.

1.2. Approche Méthodologique

La démarche méthodologique présente les

matériels utilisés, les différentes méthodes

utilisées pour la collecte des données, leur traitement et

l'analyse des résultats.

1.2.1. Données

utilisées

Diverses données sont utilisées. Il s'agit

des :

- données démographiques obtenues à

l'INSAE, qui ont permis de caractériser l'évolution de la

population ;

- données d'occupation du sol de la ville

d'Ikpinlè qui ont permis de montrer la progression spatiale de 2002

à 2012 (INSAE).

- données climatologiques (hauteurs de pluie)

disponible à ASECNA qui ont permis d'apprécier la hauteur de

pluie dans l'arrondissement d'Ikpinlè ;

1.2.2. Données Collectées

La collecte de données a été faite en

deux phases.

- La recherche documentaire ;

- L'enquête de terrain.

1.2.2.1. Recherche documentaire

Au cours de cette phase, les parutions et les ouvrages qui ont

eu à aborder la problématique de la dynamique des mouvements

migratoires ont été consultés.

Le tableau I présente la synthèse de la

recherche documentaire.

Tableau I : la recherche

documentaire

|

Bibliothèques et centres

documentation

|

Nature des documents

|

Types d'informations recueillies

|

|

Centre de documentation de la FLASH

|

Mémoires et thèses

|

Migration de population, causes et conséquences

|

|

Bibliothèque centrale de l'UAC

|

Articles, rapports, livres, ouvrages généraux

|

Informations relatives à la méthodologie de

rédaction de mémoire de maîtrise, méthodologie de

recherche en science humaine, définition de termes et concepts

|

|

LEDUR

|

Rapports, livres, mémoires et thèses

|

Information générale et à

caractère méthodologique spécifique aux mouvements

migratoires au Bénin

|

|

INSAE

|

Articles, annuaires, fascicule, études et

publications

|

Statistiques agricoles, démographie

|

|

CeCPA

|

Rapports

|

Informations sur les activités

génératrices de revenus, apports des institutions aux

populations

|

|

Site Web de l'UNICEF, CRDI, Plan BENIN, Google...

|

Rapports, articles.

|

Méthodologie de recherche, en science humaine ;

stratégie de lutte contre les migrations clandestines.

|

|

Mairie d'Adja-Ouèrè

|

PDC Adja-Ouèrè

|

Informations générales liées à la

gestion des infrastructures sociocommunautaires, l'apport de la mairie aux

immigrés dans la commune d'Adja-ouère.

|

Source : Enquête de terrain

décembre, 2015

L'analyse du tableau I montre que plusieurs centres de

documentation ont été visités et plusieurs informations

ont été recueillies. Ces données sont

complétées par celles recueillies sur le terrain à travers

les enquêtes par questionnaire, les observations directes et les

entretiens.

1.2.2.2. Enquête de terrain

Ici, les entretiens sont réalisés avec des

personnes ressources identifiées et choisies en fonction de leur

degré d'implication dans les mouvements de la population de

l'arrondissement d'Ikpinlè.

Elle a permis de collecter de façon organisée

les informations. Un échantillonnage a été

élaboré à cet effet.

Ø Echantillonnage

L'échantillonnage a été

réalisé suivant les méthodes de choix aléatoire

et raisonné. Ainsi, sur choix raisonné, certains composants de la

population ont été choisis. Il s'agit des ménages, du

chef d'arrondissement, des chefs de village et des autorités en charges

des migrations. Pour quantifier ces groupes cibles, les critères

suivants ont été retenus :

· être un chef de ménage ou son

représentant ;

· être une autorité municipale dont les

activités se rapportent à la question des migrations.

La taille de l'échantillon est déterminée

par la formule suivante : T= M x F

Avec : T= la taille de

l'échantillon ;

M= l'effectif total des ménages du

village choisi (3075)

F= le taux de sondage fixé de

façon arbitraire à 5 %.

Avec : T= la taille de

l'échantillon ;

T = 3075 x 5/100 = 153,75  154 ménages 154 ménages

Au total, l'échantillon est composé de cent

cinquante quatre (154) ménages repartis dans les huit quartiers de

l'arrondissement d'Ikpinlè. Compte tenu des critères de

sélection des personnes interrogées, il a été

retenu d'enquêter 154 ménages dans les huit quartiers choisis. La

répartition de l'échantillon est présentée dans le

tableau II.

Tableau II: Récapitulatif des usagers

et ménages enquêtés dans l'arrondissement et quartier de

ville

|

Arrondissements

|

Villages

|

Nombres de ménages

|

Echantillon recherché

|

|

IKPINLE

|

Atan-Ewé

|

212

|

11

|

|

Atan-Ouignan

|

180

|

09

|

|

Fouditi

|

226

|

11

|

|

Igbo-Iroko

|

146

|

07

|

|

Ikpinlè

|

1417

|

71

|

|

Ilako

|

136

|

07

|

|

Igbo-Oro

|

154

|

08

|

|

Itabolarinwa

|

604

|

30

|

|

Total

|

3075

|

154

|

Source: INSAE, 2002 et enquête de

terrain, décembre 2015

L'examen du tableau montre que les villages d'Ikpinlè

et Itabolarinwa ont été plus visés à cause de leur

effectif. La taille de l'échantillon choisi est de 154 ménages

soit 5 % de l'ensemble des ménages de ces huit (08) villages. Pour

répartir les 154 ménages entre les huit villages, il a

été procédé à la multiplication du taux de

sondage par le nombre de ménages.

En plus de cet échantillon, d'autres catégories

de personnes ont été choisies, selon leur importance pour notre

travail. Ainsi, un guide d'entretien a été

adressé :

- au chef service chargé du suivi des populations

à Ikpinlè ;

- à huit (08) chefs des quartiers de ville ;

- aux immigrants résidents ;

- aux autochtones résidents ;

- aux responsables administratifs et des collectivités

locales de l'arrondissement d'Ikpinlè.

Plusieurs techniques et outils ont permis de collecter les

données.

v Techniques et outils de collecte

Ø Techniques de collecte

La réalisation des investigations en milieu

d'étude a nécessité l'utilisation de deux techniques de

collecte des données à savoir : enquêtes par

questionnaire et des entretiens.

· Enquête par questionnaire

Les questionnaires élaborés sur la base des

différentes thématiques de l'étude ont été

administrés aux ménages retenus dans notre étude. Ces

questionnaires ont permis d'avoir des éléments

d'appréciation sur les émigrés résidents et

immigrants résidents.

· Entretiens

L'entretien individuel est réalisé au moyen d'un

guide d'entretien avec les chefs des quartiers, les chefs de ménages des

autochtones et des immigrants résidents. Au cours de ces entretiens, les

questions liées aux activités socio-économiques, et aux

difficultés rencontrées ont été abordées.

· Observations directes

L'observation directe sur le terrain est faite à l'aide

d'une grille d'observation. Les visites exploratoires ont été

exécutées à plusieurs reprises sur le secteur

d'étude pour observer le mode d'occupation des espaces et de voir la

nature et l'état des infrastructures érigées. Elle a

permis d'analyser la manière dont les terres sont occupées et

d'appréhender les problèmes liés à la gestion des

terres sur la vie économique de la ville. Les autres phases de descente

sur le terrain ont renforcé lesdites observations.

Ø Outils et matériels de collecte

d'information

Pour les enquêtes de terrain, trois outils ont

été utilisés pour recueillir les informations. Il s'agit

de :

ü guide d'entretien utilisé pour recueillir les

informations auprès des autorités à divers niveaux ;

ü questionnaires pour obtenir des informations

spécifiques auprès des ménages

enquêtés ;

ü un appareil photo numérique pour la prise de

vues.

1.2.3. Traitement des données

Il consiste à un examen attentif et méthodique

des données afin d'apporter des réponses aux questions

posées par nos recherches. Dans le cadre de la présente

étude, il a été procédé au

dépouillement manuel des données collectées, ensuite au

traitement par des méthodes qualitatives et quantitatives.

Les logiciels Microsoft Word 2007 ont été

utilisés pour la saisie et le traitement des textes et Microsoft Excel

2007 pour la réalisation des graphes, courbes et diagrammes. Pour

comprendre le phénomène migratoire dans l'arrondissement

d'Ikpinlè, il est important de connaitre l'historique des migrants et

les facteurs justifiant l'immigration des populations.

1.2.4. Analyse des résultats

Facteurs internes

Facteurs

Externes

Forces

Opportunités

Menaces

Faiblesses

L'analyse qui a été faite dans notre

étude a permis de mettre en évidence une série

d'éléments qui sont à l'origine des mouvements migratoires

et qui contribue efficacement à la croissance et au développement

local. A cet effet, le modèle SWOT a été utilisé.

La démarche d'analyse des résultats est inscrite dans la logique

de ce modèle SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities et Threats). La

figure 1 présente le modèle SWOT utilisé.

Figure 1 : Schéma du

modèle SWOT

La recherche est axée sur l'analyse des forces,

faiblesses, opportunités et menaces qui pèsent sur les mouvements

migratoires dans l'arrondissement d'Ikpinlè.

Cette approche méthodologique a permis d'obtenir des

résultats qui sont présentés dans les chapitres qui vont

suivre.

Chapitre II : Atouts et contraintes liés au

développement des mouvements migratoires dans l'arrondissement

d'Ikpinlè

Ce chapitre présente la situation géographique

de la zone d'étude, les facteurs physiques et humains liés aux

manifestations des mouvements migratoires dans l'arrondissement, les

différentes formes de migration à Ikpinlè et enfin, les

causes et ampleurs des migrations de populations dans cet arrondissement.

2.1. Cadre géographique

2.1.1. Facteurs physiques

2.1.1.1. Situation géographique de

l'arrondissement

Situé dans le bas-Bénin, plus

précisément dans le département du plateau,

l'arrondissement d'Ikpinlè fait partie intégrante de la commune

d'Adja-Ouèrè (figure 2). Il est localisé

géographiquement dans le Sud-Est du Bénin entre 6°27' et

6°39' de latitude nord et entre 2°43' et 2°53' de longitude est.

Administrativement, il est limité au Sud par la commune de

Sakété, au Nord Est par l'arrondissement d'Oko-Akaré,

à l'Ouest par l'arrondissement de Tatonnoukon et au Nord-Ouest par celui

d'Adja-Ouèrè. Il couvre une superficie de 98 km².

L'arrondissement urbain d'Ikpinlè compte huit (08) quartiers de ville

qui sont : Atan-Ewé, Atan-Ouignan, Fouditi Igbo-Iroko,

Ikpinlè, Ilako, Igbo-Oro, Itabolarinwa et compte 22.277 habitants

(INSAE, RGPH4 2013).

La figure 2 ci-dessous

présente la situation géographique et administrative de

l'arrondissement d'Ikpinlè dans la commune.

Arrondissement d'Ikpinlè

Figure 2: Situation géographique et administrative

d'Ikpinlè

2.1.1.2. Relief

L'ensemble de la commune d'Adja-Ouèrè se situe

sur le plateau de Pobè. Elle présente une surface subhorizontale

inclinée vers la commune de Pobè, éventrée par une

série de vallées entre l'arrondissement d'Ikpinlè et la

commune d'Adja-Ouèrè centre d'une part et l'arrondissement de

Tatonnoukon d'autre part. Généralement, ces vallées

à fond plat sont peu exploitées. (Mairie

Adja-ouèrè, 2008).

L'absence d'un relief accidenté est un atout certain

pour l'installation humaine. Ce relief contribue au développement de

l'arrondissement et la population vaque aux activités agricoles

à cause de la fertilité des sols.

Le climat et le réseau hydrographique du milieu sont

aussi des facteurs qui conditionnent l'implantation continue de la population

à Ikpinlè.

2.1.1.3. Sols

On rencontre dans la commune d'Adja-Ouèrè

plusieurs types de sols. Mais la quasi-totalité de l'arrondissement

d'Ikpinlè est occupée par les sols ferralitiques (Fatoumbi,

2008). Ces sols sont favorables à l'agriculture.

Sur le plan de leur utilisation en agriculture, ce sont

d'excellents supports culturaux. La meilleure façon de les exploiter est

l'implantation de cultures pérennes à enracinements profonds.

Ces sols suscitent chez les paysans l'engouement au travail et l'arrivée

des immigrants.

2.1.1.4. Végétation

La végétation à Ikpinlè est

fortement menacée par les actions anthropiques. Elle est composée

de savanes arborées et arbustives dans lesquelles on trouve quelques

îlots de forêts. Les espèces les plus dominantes sont :

Danielliaoliveri, Isoberliniadoka, Parkiabiglobosa, Vitellariaparadoxa,

Chlorophoraexcelsa, Detariummicrocarpus, Imperatacylindrica,

Adansoniadigitata, Mangiferaindica, Acacia Papaya, teckona grandis

(PDC Adja-Ouèrè, 2004). Les nombreux arbres de même que les

herbes qui composent cette végétation finissent toujours par se

transformer en déchets qui rendent insalubres l'environnement. Cette végétation permet à la

population d'acquérir des terres pour mener leurs activités. Cela

constitue un atout pour l'installation des populations d'autres

localités en quêtes de parcelles pour mener leurs

activités.

2.1.1.5. Climat et hydrographie

L'arrondissement d'Ikpinlè jouit d'un climat de type

subéquatorial semblable à celui de Pobè. Les

températures y sont élevées. Les maxima se situent en mars

(29°C) et les minima en août (24°C) (Adam et Boko, 1993).

L'amplitude thermique annuelle est faible, inférieure à 5°C,

alors que l'amplitude thermique journalière est supérieure

à 10°C. Quatre saisons se succèdent dans l'année. De

mars à juillet, c'est la grande saison des pluies et d'août

à début septembre, c'est la récession

pluviométrique avec une faible pluviosité. Elle est suivie de la

petite saison des pluies qui s'étale sur les mois de septembre et

d'octobre. De novembre à mars, c'est la grande saison sèche

caractérisée par l'absence des pluies. La pluviométrie

annuelle varie entre 1100 et 1200 mm (Mairie Adja-Ouèrè,

2011-2015). La pluviométrie moyenne calculée sur la

période 1961-2000 est d'environ 1117 mm/an (figure 3).

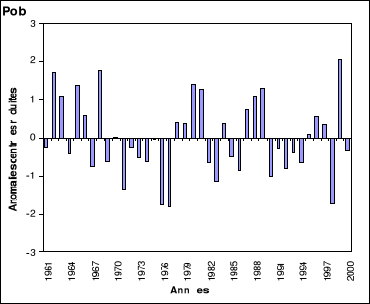

Figure 3:

Variations interannuelles des totaux pluviométriques entre 1961 et

2000

Source : ASECNA 2014, Station de

Pobè

La figure 3 ci-dessus présente

les variations interannuelles des totaux pluviométriques entre 1961 et

2000 à Ikpinlè et permet de constater que la localité est

marquée par une forte variabilité pluviométrique qui se

présente sous la forme d'une alternance d'années

déficitaires et excédentaires. Ces conditions climatiques

favorisent le développement des activités agricoles dans

l'arrondissement.

|