La lutte contre l'habitat insalubre est une

préoccupation ancienne en France et constitue un débat important

sur les conditions de vie des classes laborieuses tout au long du XIXème

siècle. Ces préoccupations sont également partagées

par d'autres pays en Europe qui connaissent les effets de la Révolution

Industrielle.

Le courant hygiéniste

En France, les premiers objectifs de santé publique

furent d'enrayer les épidémies touchant la population. Ce fut le

cas avec les grandes épidémies de choléra de 1832, 1849 et

18651866. Ces épidémies firent des centaines de milliers de mort

en France et plus particulièrement dans les grandes villes à

population nombreuse et regroupée. La propagation de cette

épidémie résidait dans l'absence d'eau potable, propre

à la consommation. A Roubaix, ces épidémies furent

particulièrement meurtrières notamment dans les courées.

Ce type d'habitat, dont nous détaillerons les caractéristiques et

l'évolution par la suite, n'a en effet pas échappé

à ces vagues endémiques. Les maisons, pour la plupart, ne

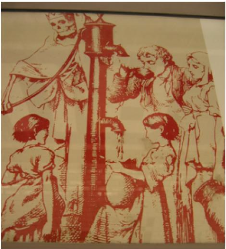

disposaient en effet pas de l'eau courante. Les habitants se fournissaient

à un point d'eau collectif par l'intermédiaire d'une pompe et

plus tardivement d'un robinet. L'eau non potable y était stockée

dans un puit ou une citerne située en règle

générale à l'entrée de la courée.

C'était bien souvent cette pompe, alimentant des dizaines de personnes,

qui était le lieu de contamination.

15

Allégorie de la « pompe

meurtrière », fin XIXème siècle

Service Communal

d'Hygiène et de Santé, Ville de Roubaix

Suite à ces épidémies, des

médecins se sont alors interrogés sur les conditions de vie des

ouvriers et ont démontré que c'était en grande partie les

conditions de logement qui étaient responsables de la mauvaise

santé des familles qui y vivaient. Ce fut le cas par exemple en 1838 du

Docteur Pierre Adolphe Piorry qui dans son ouvrage intitulé « Des

habitations et de l'influence de leur disposition sur l'homme en santé

et en maladie » montra l'importance d'établir des ordonnances de

police pour sauver la santé du peuple ainsi que d'accorder des primes de

l'Etat pour la construction de maisons ouvrières saines.

Ce sont les prémisses du « courant

hygiéniste ». Courant ingénieux et novateur pour

l'époque, puisque pour la première fois, la relation entre la

santé et l'habitat est clairement établie. Les premières

actions commencent à apparaître : on voit par exemple qu'entre

1845 et 1849, les frères De Melun, l'un avocat et l'autre

député, fondèrent les « Annales de la Charité

» et créèrent une « Société

d'économie charitable » afin d'allier d'autres membres de la haute

société à la cause ouvrière.

16

Une intervention de l'Etat encore timide

L'intervention de l'Etat, malgré ces actions, demeure

encore timide. Il faudra attendre la première loi de politique sociale

en avril 1850 pour voir ce tabou en partie levé. Cette loi donne une

première définition d'un logement insalubre. Il s'agit : «

de logements qui se trouvent dans des conditions de nature à porter

atteinte à la vie ou à la santé des habitants ». Une

fois encore, la relation entre santé et habitat est mise en avant. Cette

notion a désormais un sens et une action politique. Ce projet de loi est

vivement défendu par Victor Hugo dans un « Discours sur la

misère », discours qu'il prononce contre son propre parti

conservateur.

L'impact de cette loi est tout de même à

nuancer. Ce texte de loi permet une intervention des communes sur les logements

insalubres par le biais d'une décentralisation des pouvoirs au profit

des Conseils Municipaux. Ils ont alors la possibilité de créer

une « Commission des Taudis » afin de rechercher et d'indiquer les

mesures indispensables d'assainissement des logements insalubres mis en

location ou occupés par d'autres que le propriétaire,

l'usufruitier et l'usager. Les travaux qui seront décidés par

cette commission seront alors imposés au propriétaire sous peine

d'amende. Des villes comme Roubaix ou Paris vont s'appuyer sur cette loi pour

commencer à lutter contre l'habitat insalubre gangrenant sur leur

territoire.

Mais on constate que l'application de cette loi est tout de

même variablement suivie et appliquée par les municipalités

puisqu'en effet de nombreux propriétaires ne sont autres que les membres

siégeant dans ces Conseils Municipaux.

Suite à ces actions, d'autres lois vont être

votées. Elles concernent en 1894, l'assainissement du département

de la Seine en rendant obligatoire le tout à l'égout pour toutes

les nouvelles constructions et permet la création des Habitations

à Bon Marché (HBM).

Une autre loi en 1898 détermine un nouvel objectif de

santé publique : l'eau. Chacun doit en effet pouvoir accès

à une eau propre à la consommation et donc sans danger. Elle

impose donc les premières mesures de salubrité et de

sécurité en matière de traitement de l'eau de

consommation.

17

La loi relative à la protection de la santé

publique

Une véritable innovation apparaît avec la

promulgation, le 19 février 1902, de la loi relative à la

protection de la santé publique. C'est la première vraie loi de

santé publique Elle fut adoptée après dix ans de

débat et prévoit:

- L'instauration d'un Conseil d'Hygiène Publique dans

chaque département,

- La création d'un Bureau Municipal d'Hygiène dans

chaque ville de plus de 20 000

habitants.

- La possibilité pour la Commission Sanitaire

Municipale de prononcer l'interdiction

d'habiter pour les immeubles représentant un danger

pour la santé publique et contraindre ainsi les propriétaires

à réaliser des travaux « d'assainissement » de leur

bien.

-La mise en place d'un permis de construire permettant un

contrôle du maire sur l'aspect sanitaire des constructions.

- La création d'un Règlement Sanitaire

Départemental pour la salubrité des maisons et la

prévention des épidémies. Les RSD, plusieurs

modernisés depuis, sont toujours une référence aujourd'hui

dans la lutte contre l'habitat insalubre.

La loi du 9 avril 1903 rendra applicable à la ville de

Paris et au département de la Seine les dispositions de la loi de

1902.

Cependant, l'activité de divers mouvements de

pensée ou encore des congrès internationaux d'hygiène

publique démontrent encore le manque d'efficacité pratique de

cette loi.

18

Les fondements du mouvement PACT

En 1924, la Ligue Nationale Contre les Taudis est

créée afin de lutter notamment contre les quartiers de cabanes de

fortune qui ceinturent Paris. Cette ligue est patronnée par le

gouvernement et les autorités religieuses. Elle organise des

manifestations multiples: conférences, bals de charité, ventes ou

encore tombolas afin de récolter les fonds nécessaires. Elle

crée également une société anonyme d'Habitations

à Bon Marché " Le nouveau logis ". C'est le fondement du

mouvement des PACT (Propagande et Action contre les Taudis) dont le premier

naît à Lyon en 1942.

C'est Jean Pilla, alors étudiant à

l'époque, aidé de quelques amis industriels lyonnais, qui sera

à l'origine de la création du PACT. Cette association fonctionne

au début de la même manière que les groupes de jeunes

bénévoles. Leur philosophie est d'aider les ménages les

plus précaires en luttant contre l'insalubrité dans lesquels ils

vivent et accessoirement de venir en aide aux sans-abri. Ils sont animés

par la conviction que le logement est un élément essentiel de la

qualité de vie des personnes et qu'il permet aussi l'insertion sociale.

Au début, par manque de moyen financier, l'association ne pouvait faire

que des actions de petite envergure. L'idée du PACT de Lyon va

s'exporter rapidement à travers toute la France avec comme premiers

lieux d'ouverture du PACT : " Lille, Roubaix, Dijon, Marseille, Nantes,

Bordeaux et Nancy ". Dès 1951, l'association se regroupe dans une

fédération nationale. Elle va s'imposer comme bailleur social

grâce à des logements dont elle sera propriétaire. Ils vont

ainsi permettre aux personnes les plus fragiles d'être logées dans

des loyers à faibles charges. Des agents sociaux interviendront pas la

suite pour accompagner les familles qui en ont besoin. Le PACT

s'institutionnalise et est reconnu par le gouvernement comme un partenaire

à part entière.

19

De nouvelles orientations face aux conséquences de la

Seconde Guerre Mondiale

A la fin de la Seconde Guerre Mondiale, les conditions de

logement sont catastrophiques. Ainsi, de nouvelles orientations politiques sont

prises dès septembre 1948. Ces grandes orientations permettent la

création de l'allocation logement, le droit au maintien dans les lieux

des locataires et la première réglementation des loyers du

secteur privé. Le loyer sera désormais calculé sur la base

de la "surface corrigée " : chaque élément de confort

(lavabo, douche... ) correspond à des m2

supplémentaires servant à déterminer le montant du loyer.

Pour compenser les contraintes financières des propriétaires, se

crée un Fond National pour l'Amélioration de l'Habitat qui

deviendra plus tard, l'Agence Nationale pour l'Amélioration de

l'Habitat.

Le terrible hiver de 1954 est resté, encore

aujourd'hui, dans les mémoires. L'Abbé Pierre lance un appel au

secours en implorant l'Etat de venir en aide aux sans-abri et aux

mal-logés. Un concours national est alors lancé pour

réaliser des Logements Economiques de Première

Nécessité. Ce sont des Cités d'Urgence qui vont être

créées soit 12 000 logements construits sur 220 villes.

Le Code de santé publique sera modernisé en

1957 et la loi " Debré " de 1964 traitera plus particulièrement

des bidonvilles. Les Règlements Sanitaires Départementaux,

prévus depuis 1902, sont renforcés par un décret du 5

octobre 1953 qui institue le Règlement Sanitaire Départemental,

obligatoire cette fois, et assure son application dans tous les

départements avec une adaptation « à la marge » aux

conditions spécifiques à chaque département, palliant

ainsi la carence des règlements communaux.

20

La résorption de l'habitat insalubre

A la suite de l'incendie d'un garni à Aubervilliers en

janvier 1970, le Secrétaire d'Etat au logement, Robert -André

Vivien, présente un projet de loi sur la résorption de l'habitat

insalubre. La loi est adoptée le 10 juillet 1970, en déclaration

d'urgence. La loi Vivien modifie le Code de santé publique, qui

régissait jusque-là, le problème de l'insalubre « en

dur » et intègre le dispositif de la loi Debré concernant

l'expropriation. Ainsi, cette loi comporte des dispositions relatives à

l'insalubrité :

- Elle permet un renforcement de la lutte ponctuelle contre

l'insalubrité - Elle pénalise les marchands de sommeil

- Elle instaure une nouvelle définition de

l'insalubrité en dur : le périmètre insalubre

délimité par le préfet. Il comporte au moins 60%

d'immeubles insalubres, mais englobe des locaux et immeubles salubres.

Après avis du Conseil Départemental d'Hygiène, du maire et

du Conseil municipal, le préfet déclare par un

arrêté global l'insalubrité et l'interdiction d'habiter

pour tout le périmètre.

Elle apporte également des dispositions relatives

à l'expropriation :

- Elle permet de traiter l'urgence de certaines situations

par une déclaration d'utilité publique

accélérée.

- Le loi vise également à une prise de

possession rapide des périmètres insalubres par les

collectivités, qui pourront procéder aux destructions

nécessaires, puis aux reconstructions éventuelles.

Ces actions de Résorption de l'Habitat Insalubre

permettront la démolition d'îlots complets de bâtiments

vétustes et la reconstruction à neuf d'îlots entiers. Ces

opérations seront largement critiquées par la suite puisque non

seulement elles entraînent une déstructuration urbaine mais

également l'éviction des familles les plus pauvres. Leur

relogement se fera pour la plupart dans les zones

périphériques.

En 1976, le "Fond d'Aménagement Urbain " sera

institué sur une logique de redécouverte et de revalorisation des

quartiers anciens. La résorption de l'habitat insalubre sera

également

21

inscrite dans cette démarche. L'accent est cependant

mis, tant pour des raisons architecturales qu'urbanistiques, que pour des

raisons sociales, sur des travaux portant sur les bâtiments existants. La

notion de remédiabilité l'emporte sur celle

d'irrémédiabilité, fondement de la démolition. En

1979, un dispositif financier est mis en place pour faciliter les travaux de

sortie d'insalubrité effectués par les propriétaires

occupants et les propriétaires bailleurs. Une circulaire

interministérielle le 14 janvier 1980 précise la portée de

ces nouveaux outils.

Ces dispositifs juridiques et financiers perdurent jusqu'en

2000. Seules quelques opérations de RHI « pure » : par

démolition de périmètre, seront encore menées dans

certains départements.

Les conséquences de la

Décentralisation

La loi du 7 janvier 1983 relative à la

répartition des compétences entre les communes, les

départements, les régions et l'Etat, dite loi de «

décentralisation », a été complétée par

la loi du 22 juillet 1983 qui indique que les Bureaux Municipaux

d'Hygiène, datant de la loi de 1902, deviennent des Service Communaux

d'Hygiène et de Santé et que ceux exerçant effectivement

des missions d'hygiène publique peuvent, par dérogation,

continuer à exercer ces missions au nom de l'Etat moyennant une dotation

financière.

Certaines villes seront donc dotées d'un Service

Communal d'Hygiène et de Santé amène de traiter des

dossiers d'insalubrité comme c'est le cas à Roubaix. Sur les

autres territoires, ne disposant pas d'un SCHS, c'est la DDAS qui aura en

charge les problèmes d'insalubrité.

22

Le projet de loi Duflot

Mardi 17 septembre 2013, l'Assemblée Nationale a

adopté en première lecture, par 312 voix contre 197, le projet de

loi Duflot sur le logement. Cette loi instaure la garanti universelle et

l'encadrement des loyers. Mais ce texte de loi comporte aussi de nombreuses

autres dispositions, concernant entre autres les règles régissant

les copropriétés ou la lutte contre l'habitat insalubre.

Le volet permettant de renforcer la lutte contre l'habitat

indigne va être développé ici. Il comprend plusieurs

actions:

- La mise en place d'un acteur unique en vue de simplifier la

mise en Suvre de polices spéciales de l'habitat. Les Etablissement

Publics de Coopération Intercommunal deviendront alors les acteurs

uniques de la lutte contre l'habitat indigne en donnant à leurs

présidents les prérogatives en matière de police

spéciale du logement, détenues d'une part par les maires des

communes membres et d'autre part par le préfet.

- Améliorer la lutte contre les marchands de sommeil,

grâce, notamment, à l'instauration d'une astreinte administrative.

L'action consistera à faire vérifier par le notaire, lors des

transactions immobilières, que l'acheteur personne physique ou les

dirigeants sociaux ou associés de la société civiles

immobilières se portant acquéreur, ne sont pas déjà

condamnés pour des faits de soumission d'une personne à des

conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (

sauf dans le cas où la personne concernée attestera que le

logement est destiné à son occupation personnelle ).

- Une astreinte de 200 euros par jour de retard dans

l'exécution des travaux permettra également de sanctionner les

propriétaires défaillants aux prescriptions des

arrêtés d'insalubrité. Ces propriétaires auront

désormais à leur charge le coût des travaux mais

également le coût de la maîtrise d'ouvrage. Ce dernier est

en effet aujourd'hui pris en charge par la puissance publique.

- Le texte de loi permet également de modifier la

procédure relative à l'octroi et au versement de l'allocation

logement dans le cas des logements déclarés non décents

afin

23

d'inciter les bailleurs à effectuer les travaux de mise

en conformité, tout en limitant l'impact sur le locataire.

Ainsi, si un logement fait l'objet d'un constat

d'indécence, le droit à l'allocation logement est maintenu durant

un délai d'un an pour le locataire, mais son versement est

différé tant que le propriétaire n'a pas effectué

les travaux de mise en conformité. Durant ce délai, le locataire

ne s'acquitte que du loyer résiduel, sans que cela ne puisse fonder une

action du bailleur à l'égard du locataire pour l'obtention de la

résiliation de bail. Dès que les travaux sont

réalisés, l'aide est reversée au bailleur. Si à

l'issue de ce délai d'un an, les travaux ne sont toujours pas

réalisés alors l'allocation logement est définitivement

perdue.