2 / Les nécessaires partenariats

Les partenariats « Habitat »

- La "Maison de l'habitat": une aide pour intégrer un

logement social

A Roubaix, la "Maison de l'habitat" permet d'aider une partie

de ces ménages en difficulté dans leurs démarches de

demande de logement social mais également de les informer sur

l'avancée et le suivi de leurs dossiers.

De nombreuses personnes peuvent ressentir un sentiment

d'incompréhension voir d'injustice en constatant que malgré la

gravité de leur situation, les démarches de relogement sont

toujours aussi longues. La « Maison de l'habitat » permet alors

d'informer les ménages sur le traitement de leurs dossiers, de prendre

rendez-vous avec l'élu au logement de la commune pour traiter des

situations d'extrême urgence et enfin de travailler en relation avec tous

les bailleurs disposant de logements sur Roubaix afin de trouver une solution

rapidement tout en respectant au mieux le choix des familles et leurs

critères de sélection. Il arrive que des ménages accordent

une grande importance à la localisation de leurs logements au point de

refuser les propositions faites par les bailleurs malgré l'urgence de

leurs situations. Des quartiers jugés trop difficiles et

insécurisants comme l'Alma ou l'Epeule peuvent être refusés

par des couples avec enfants ou des femmes divorcées ou

séparées.

L'organisation du logement en fonction des coutumes et/ou des

pratiques des familles peut également amener un ménage à

refuser une proposition de logement. Les bailleurs développent

aujourd'hui des cuisines " américaines " (cuisines ouvertes) qui ne

conviennent cependant pas aux modes de vie des familles d'origine d'Afrique du

Nord. La cuisine étant traditionnellement l'espace réservé

aux femmes de la maison et le salon pour recevoir les invités ou pour

les hommes. La séparation entre les pièces doit être claire

et distincte. Pour cette raison, ces familles peuvent donc refuser les

propositions faites par les bailleurs et se reporter sur le parc de logements

indignes.

97

" Chez moi est une réalité

incrustée dans les plus infimes replis d'une mémoire, d'un corps

et ses gestes, ses habitudes. Chez moi est imprimé dans une vie, une

accumulation de jours passés et sédimentés dans un lieu"

(...) Il y avait un espace qui sans moi est à nouveau vide, qu'importe

que le plafond s'effondre, que les murs s'effritent, c'est moi qui l'occupais.

C'est ici que j'ai agi et senti. Habiter, même un taudis, trace une

histoire, une empreinte, occupe définitivement un esprit. Habiter est

irrémédiable et l'on s'en souvient. Alors, parfois, on veut

revenir."Extrait de " l'Inhabitable " de Joy Sorman et Eric

Lapierre

Lorsque ces situations sont durables, les ménages

peuvent tisser des liens étroits avec leur logement.

Ces liens peuvent être affectifs. En effet, les

ménages peuvent être attachés à leur logement parce

qu'ils y ont toujours vécu, y ont vu leurs enfants grandir, ont

tissé des liens avec leurs voisinages... Ils ne souhaitent donc pas

toujours être relogés.

Ces ménages ont également

développé des modes de vie, des pratiques quotidiennes

liés à l'insalubrité qu'ils peuvent chercher à

préserver malgré la situation d'urgence dans laquelle ils se

trouvent.

- De nombreux ménages vont souhaiter être

relogés le plus rapidement mais ils peuvent rencontrer des

difficultés d'appropriation avec les nouveaux équipements mis

à leur disposition dans les logements neufs. C'est leurs modes de vie,

leurs pratiques quotidiennes qui vont être bouleversés. Dans la

région Nord-Pas-de-Calais, des ménages se chauffent encore au

charbon. C'était encore le cas des "Vieux corons" à Douai

Dorignies qui ont fait l'objet d'une réhabilitation PACT récente.

Ces logements sont aujourd'hui tous équipés de chaudière

gaz à condensation. Même si ces installations limitent les risques

sanitaires et écologiques et permettent un meilleur confort des

ménages, ceux-ci n'apprécient pas ce nouvel équipement. Le

charbon permet en effet aux ménages de contrôler leur consommation

en temps réel. Ils peuvent également utiliser du bois lorsqu'ils

ont moins de moyens et certains CCAS (exemple: Bouchain) distribuent

gratuitement du charbon à ces ménages. Une installation au gaz

nécessite donc de nouveaux frais mensuels que les

98

ménages ne souhaitent pas assumer. De plus,les

variations de température peuvent représenter une gêne pour

ces ménages dans leur quotidien.

- D'autres habitants malgré leur situation d'urgence

peuvent refuser d'être relogés car ils se sentent bien chez eux,

à leur place. Cela est encore plus vrai à Roubaix où les

habitants des courées forment de petites communautés,

s'entraident, tissent de véritables liens sociaux. Claude Dujardin,

Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville

l'évoque d'ailleurs dans l'ouvrage " La France invisible": " Une maison,

c'est un chez-soi, quand un appartement n'est qu'un petit bout d'un ensemble:

il n'y a pas la même relation affective aux murs, il n'y a pas cette

impression d'être chez les autres." Les habitants ne souhaitent pas

toujours être relogés car ils ont déjà leur propre

maison.

Ces ménages peuvent mal vivre un relogement dans un

autre logement et surtout dans un autre quartier. Or le principe de

mixité social inclut bien souvent un relogement de ces ménages

précaires dans des quartiers plus embourgeoisés. Les

ménages, en plus de perdre les liens sociaux qu'ils ont mis des

années à tisser, pourront ne pas se sentir à leur aise

avec leur nouveau voisinage comme si le relogement était un

épisode supplémentaire de relégation sociale renvoyant

à sa propre situation de pauvreté. Ce fut le cas d'une locataire

PACT, ancienne résidente de la cité Lys à Fives, elle y

vivait dans une situation de grande précarité. Elle fut

relogée dans une résidence tout confort à proximité

du centre de Lille. Elle a rapidement évoqué des

difficultés d'adaptation mais également d'intégration dans

sa nouvelle résidence. Elle se sentait stigmatisée par son

voisinage.

99

Un partenariat incitatif et de prévention avec la

CAF

La lutte contre l'insalubrité est complexe. Elles

comportent de multiples problématiques qu'il convient de traiter dans

leur ensemble afin d'y remédier. Ces problématiques ne sont pas

uniquement techniques. Elles peuvent être sociales, financières,

juridiques ou encore sanitaires. Elles impliquent donc divers partenaires.

La collaboration et la synergie entre les acteurs est

essentielle dans la lutte contre l'insalubrité. Ces partenaires peuvent

être impliqués dans l'ensemble de la démarche ou

n'être que des interlocuteurs complémentaires lorsque leur

présence est sollicitée. Il existe plusieurs partenaires dans la

lutte contre l'habitat insalubre, ce sont par exemple: des opérateurs,

ou encore l'ANAH par le biais des subventions de sortie d'insalubrité...

Ils ont une approche différente dans le traitement de

l'insalubrité mais complémentaire puisqu'ils ont le même

objectif.

Nous allons dans cette partie, nous intéresser plus

particulièrement au partenariat mis en place avec la CAF.

En 1993, une première convention est passée

entre la Caisse d'Allocations Familiales et la Ville de Roubaix. Celle-ci

permet de contrôler avec plus de sécurité les logements

pour lesquels il y a une demande d'allocation. Jusque-là les logements

antérieurs à 1948 devaient respecter les règles

d'habitabilité suivantes :

- Présence d'un poste d'eau potable,

- De moyens d'évacuation des eaux usées,

- D'un WC particulier pour les habitations individuelles ou d'un

WC par étage pour les

collectifs,

- D'un moyen de chauffage propre.

Ces critères apparaissent insuffisants dans les faits. La

convention a ainsi permis d'être plus

exigeant vis-à-vis des logements mis en location.

Dans le cas d'un logement insalubre, la procédure

administrative est engagée et le bailleur doit réaliser des

travaux de remise aux normes et être contrôlé par le service

d'hygiène pour que le locataire puisse à nouveau prétendre

à l'allocation logement.

100

Le décret du 30 janvier 2002, relatif à la

notion de décence, a permis de lutter plus efficacement contre

l'indécence et l'insalubrité des logements. Cette notion de "

logement décent " se distingue de " logement salubre ".

L'indécence concerne une relation contractuelle entre un

propriétaire bailleur et son locataire. C'est la Loi relative à

la Solidarité et au Renouvellement Urbain 2000/1208 du 13

Décembre 2000, dite Loi SRU qui a introduit la notion de décence

à côté de celle d'insalubrité déjà

existante (l'insalubrité fait référence plus

particulièrement au Code de la Santé Publique et au

Règlement Sanitaire Départemental).

Pour qu'un logement soit décent, il doit remplir un

certain nombre de critères :

- Le logement doit respecter les conditions relatives à

l'insalubrité. Il doit ne pas être frappé d'un

arrêté d'insalubrité ou de péril et ne doit pas

être inhabitable par nature. Le respect des critères du

Règlement Sanitaire Départemental est alors essentiel.

- Le logement doit également répondre aux

conditions relatives à la sécurité et à la

santé des occupants. Dans cette optique, le gros Suvre, la couverture,

les menuiseries, les escaliers et les balcons doivent être en bon

état. Les canalisations et revêtements ne doivent pas

présenter de risque pour la santé. Les branchements au gaz,

à l'électricité, au chauffage, et à l'eau chaude

doivent être aux normes et enfin le logement doit disposer d'un

éclairage naturel et d'une ventilation suffisante.

Si un logement ne présente pas ces

caractéristiques, il est signalé auprès de la CAF,

parallèlement à la procédure administrative

engagée.

Afin de repérer ces situations, un véritable

circuit a été mis en place :

- Le signalement peut venir du locataire lui-même. En

effet, une fiche d'autodiagnostic est envoyé par la CAF au locataire

afin d'évaluer son logement. Il n'y a pas de visite préalable. Le

signalement de l'occupant dans le cas d'un logement indécent sera pris

en compte. Le locataire doit tout de même continuer à payer son

loyer. Une visite à domicile est alors effectuée par un agent du

SCHS. Celui-ci établit un pré-diagnostic afin d'évaluer si

les désordres signalés par le locataire relèvent de

l'insalubrité ou de la non décence.

101

- Depuis 2008, la Ville de Roubaix expérimente

également la Déclaration préalable à la mise en

location (DPML). Cette déclaration permet un contrôle de la

décence du logement avant le versement de l'allocation logement. Cette

information circule bien auprès des locataires comme des

propriétaires. Les visites des logements en location sont donc

régulières. La CAF signale à la ville toutes les nouvelles

allocations versées et le Service Communal d'Hygiène et de

Santé de la ville contrôle systématiquement ces logements

(environ 2 500 contrôles par an).

Dans tous les cas, si le logement est indécent, la CAF

supprime le tiers payant durant 6 mois le temps de la réalisation des

travaux. Si à la fin de ce délai, les travaux ne sont toujours

pas effectués, l'allocation est suspendue pour une durée

indéterminée.

Cette mesure est avant tout incitative pour permettre au

propriétaire de réaliser les travaux. Dans le cas où il ne

les réaliserait pas, les locataires pourraient se retrouver dans

l'obligation de déménager puisqu'il ne

bénéficierait plus d'aide pour payer le loyer. Cette mesure peut

donc être très contraignante pour les locataires et les mettre en

difficulté. Ils peuvent recourir à une procédure en

justice dans le cas de bailleurs indélicats. Or, pour des ménages

fragiles et précaires, ce recours n'est pas toujours aisé. Un

accompagnement de la CAF ou de la SIAVIC peut s'avérer

nécessaire.

102

Des exemples de partenariats pour traiter des risques

sanitaires spécifiques - Réglementation

et partenariats dans la lutte contre le saturnisme

La fabrication en France est interdite depuis 1948 et depuis

1993, la vente et l'importation de peinture contenant du plomb l'est

également. Cette mesure a été complétée par

deux lois. La loi contre les exclusions de 1998 et la loi de Solidarité

et de Renouvellement Urbain en 2000. Ces deux lois permettent de mener une

action préventive à l'encontre du risque saturnin.

En effet, on constate que la loi numéro 98-657 de 1998

relative à la lutte contre les exclusions a introduit la

prévention du saturnisme dans le Code de santé publique et

concède aux préfets des départements une

responsabilité en la matière. En effet l'article 123 de cette loi

les oblige, dans le cas d'une intoxication au plomb ou d'un risque saturnin

avéré par un diagnostic spécialisé, à

prescrire les travaux de prévention requis et à les faire

exécuter d'office si le propriétaire ou le syndicat de

copropriété ne fait pas connaître sous dix jours son

intention de réaliser les travaux dans un délai d'un mois.

La loi SRU du 13 décembre 2000 impose, quant à

elle,un contrôle systématique de l'habitat dès lors qu'il

existe un moindre doute sur la présence de plomb. Cette lutte contre le

risque saturnin s'organise en deux temps: des mesures d'urgence en vue de

supprimer le risque d'intoxication et de nouvelles obligations pour les

propriétaires situés dans une zone à risque. Le dispositif

permet de déterminer les zones à risque. A cet effet, le

préfet peut ordonner le diagnostic des immeubles lorsqu'il est

informé d'un cas de saturnisme chez un mineur ou d'un état

d'accessibilité au plomb pour les occupants d'un immeuble. Ce

contrôle consiste à identifier les murs, cloisons, plafonds et

autres surfaces d'un logement contenant une peinture au plomb et, le cas

échéant, à mesurer sa teneur en plomb. Si le

résultat s'avère positif, le préfet notifie au

propriétaire de l'immeuble ou au syndicat de copropriété,

les travaux à réaliser. Le propriétaire devra pour sa part

informer les occupants et les personnes réalisant les travaux des

risques qui existent. En cas de carence, le préfet peut se substituer au

propriétaire pour réaliser les travaux de suppression du risque

d'accessibilité au plomb. Lors de la vente, la loi oblige

également les propriétaires de biens immobiliers datant d'avant

1948, d'annexer au contrat de vente, un diagnostic plomb. Ce diagnostic doit

103

également être fourni aux locataires si le bien

est loué. Il concerne les logements occupés mais également

les parties communes.

En cas de présence de plomb dans un logement

habité par des enfants ou une femme enceinte, des plombémies sont

systématiquement proposées. Les Inspecteurs de Salubrité

font parvenir au médecin traitant de la famille une lettre expliquant

les risques accompagnée d'un formulaire de " déclaration

obligatoire " en partie rempli afin que le médecin prescrive la

plombémie. Si une plombémie positive est avérée,

l'Agence Régionale de Santé et/ou le SCHS de la commune mettent

en Suvre une investigation environnementale permettant d'identifier les causes

de l'intoxication et d'aider la famille à prendre les mesures

adaptées pour stopper le processus d'intoxication.

La lutte contre le saturnisme infantile a fait l'objet d'un

partenariat entre le SCHS de la Ville de Roubaix et la DDAS du Nord. Cette

logique partenariale prend effet dès 1995 où une

évaluation permet de mettre en évidence que 17% de la population

du département serait susceptible d'être intoxiquée par le

plomb. Ce taux est beaucoup plus élevé lorsqu'on

s'intéresse à la commune de Roubaix où il atteint 23%.

C'est lors de plombémies expérimentales sur un échantillon

d'enfants de moins de 7 ans et dans des quartiers d'habitat ancien très

ciblés que cette étude a été menée. Cette

évaluation du risque saturnin dans le département, permet de

prendre en considération et en charge l'ampleur du risque, mais

également de mettre en évidence l'absence de moyen

réglementaire et technologique ainsi que d'outils techniques pour le

traiter.

Ceux-ci ont donc évolués par la suite et ont

permis de mieux prendre en charge ce risque grâce notamment à la

loi contre les exclusions de 1993 et à la loi SRU de 2000. Des

évolutions techniques ont permis la mise au point d'appareils qui

mesurent le plomb contenu dans la peinture. A Roubaix, en 2004, un analyseur de

plomb dans les peintures a été acquis pour le Service Communal

d'Hygiène et de Santé. Cet analyseur est utilisé à

chaque diagnostic technique effectué lors des visites d'habitat datant

d'avant 1948 par les Inspecteurs de Salubrité.

Les moyens de prévention, d'information et de

dépistage sont également exploités dans les enquêtes

de salubrité, dans l'implication des partenaires et à travers

l'information du public. La recherche du plomb a été

intégrée dans les procédures de lutte contre

l'insalubrité, qu'elle soit coercitive c'est à dire prise par un

arrêté préfectoral ou qu'elle ait une visée

104

incitative et donc traitée hors arrêté. Le

SCHS réalise de manière systématique un diagnostic plomb

du logement lors de travaux prescrits dans le cadre d'une procédure RSD

pour des désordres moyens et lorsque des enfants sont présents

dans le logement. Un binôme d'Inspecteur a d'ailleurs été

spécialement affecté à cette thématique.

La ville cherche également à informer et

à sensibiliser les médecins généralistes

libéraux au risque saturnin dans l'habitat car ils ont souvent tendance

à le sous-estimer voir et à ne pas le prendre en compte. Des

soirées à thème ont alors été

organisées et des outils d'informations spécifiques ont

été distribués (porto folio...). On constate cependant que

ces évènements n'ont pas eu le succès attendu

auprès des médecins généralistes qui aujourd'hui

encore restent difficiles à mobiliser pour réaliser des

plombémies chez les enfants. Les médecins hospitaliers sont

à contrario plus enclins à se mobiliser et à prescrire des

plombémies. La majorité des parents ne manifeste pas de

réticence pour que des plombémies soient réalisées

sur leurs enfants sauf pour des motifs culturels. Progressivement, les

médecins scolaires ont été également

intégrés à la démarche lors notamment des bilans

obligatoires effectués sur les enfants entrant à l'école

primaire, elles ont permis de dépister un certain nombre d'enfants

intoxiqués. Les partenariats avec les services médicaux de la

CPAM se sont avérés également fructueux et ont permis par

exemple une prise en charge financière du dépistage de la

plombémie.

La lutte contre le saturnisme nécessite des

partenariats solides incluant des acteurs de l'environnement, de la

santé et du social. Les partenariats sociaux jouent un rôle

important de signaleurs et d'agents d'information. Le Conseil

Général et les UTPAS réalisent des journées

d'informations auprès du personnel qui pourra donc par la suite mieux

informer les familles. Un travail a également été

effectué auprès du CCAS de la Ville et des maisons de quartier.

L'information est également distribuée auprès des familles

par le biais d'affiches ou de dépliants mais le travail de

prévention le plus lourd est à destination des enfants.

105

Affiche de prévention contre le risque

saturnin à destination des parents Service Communal d'Hygiène et

de Santé, Ville de Roubaix

106

Un livret de coloriage a été

élaboré et distribué à chaque enfant lors d'une

animation en milieu scolaire, ce livret raconte l'histoire du "monstre

Plombard".

Affiche de prévention contre le risque

saturnin à destination des enfants

Service Communal d'Hygiène

et de Santé, Ville de Roubaix

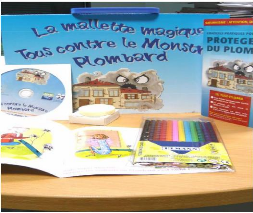

Ce livret a été décliné sous forme

de contes et d'affiches. Un spectacle théâtral d'une vingtaine de

minutes a également été monté, mettant en

scène "le monstre Plombard". Les parents furent invités au

spectacle et des échanges ont suivi la représentation. L'ensemble

des documents est distribué dans une mallette. Une serpillière

est également présente dans la mallette pour inciter au nettoyage

humide qui retient les poussières éventuellement

contaminées. Mes visites de terrain m'ont permis d'appréhender un

peu plus cet accompagnement des ménages. Peu à peu, les

ménages sont davantage sensibilisés au risque saturnin et les

enfants n'hésitent pas à appliquer les pratiques d'hygiène

préconisées pour lutter contre le "monstre Plombard".

107

La mallette " Monstre Plombard "

Service Communal d'Hygiène et de Santé,

Ville de Roubaix

108

Le réseau « asthme et allergies »

Le réseau asthme/allergies consiste en un partenariat

entre le CHR de Roubaix (service pneumologie), le Centre de Prévention

Santé et le Service Communal d'Hygiène et de Santé de la

Ville de Roubaix. D'autres villes de la métropole lilloise comme

Wattrelos sont également intégrées au réseau. Ce

réseau permet de mettre en lien des patients souffrant de maladies

respiratoires d'origine allergiques avec un partenariat d'acteurs

pluridisciplinaires qui s'inscrit dans le Plan Régional de Santé

Publique. Ce PRSP issu de la loi dite de "santé publique" du 9

août 2004 a pour objectif de soutenir des projets dont l'objectif est

d'améliorer l'état de santé de la population en

préservant, voire en améliorant son environnement et

particulièrement tous les lieux de vie, d'identifier les risques

constitués par les différentes expositions en éliminant ou

en limitant les expositions et/ou leurs effets.

Le réseau asthme/allergies existe depuis 2005 et a

permis de mettre en place une consultation médicotechnique

avancée. Ce réseau comprend plusieurs acteurs: des

médecins du CHR orientant et suivant les patients, une infirmière

du Centre de Prévention Santé qui assure les visites à

domicile pour la prévention, l'information et le suivi de l'état

de santé du patient, une assistante sociale qui intervient afin de

promouvoir l'accès aux droits et aux soins des patients et enfin les

inspecteurs de salubrité de la Ville de Roubaix , pour certains

également Conseillers Médicaux en Environnement

Intérieur.

Ces inspecteurs de salubrité s'assurent de

l'état du logement, relèvent les désordres et prescrivent

des travaux aux propriétaires. Ces professionnels informent les

personnes que leurs états de santé sont aggravés par leurs

conditions de logement et/ou par la mauvaise appropriation de leurs

logements.

Le propriétaire bailleur du logement est responsable de

la décence du logement et donc de son état sanitaire. Il doit

effectuer les travaux nécessaires à sa mise en

sécurité sanitaire et en décence. Mais les locataires par

leurs appropriations du logement influent également sur leurs

états de santé ou sur celui de leurs enfants. Certaines pratiques

quotidiennes sont en effet néfastes à leur santé: manque

d'aération du logement, défaut d'entretien courant, usage d'un

poêle à pétrole lorsqu'un chauffage existe

déjà, tabac, présence d'animaux.... Il

109

est donc important d'informer le propriétaire bailleur

des travaux à effectuer et le locataire s'il est différent, des

pratiques quotidiennes à adopter. On peut remarquer qu'il est toutefois

plus difficile de traiter avec un propriétaire occupant sur son

logement. Celui-ci sera en effet moins enclin à remettre en cause ses

pratiques.

Chaque acteur dans ce réseau a un rôle important.

Le Service Habitat et Hygiène de la Ville de Roubaix par ses visites du

logement est directement en lien avec le problème de salubrité du

logement et l'appropriation qu'en font ses occupants. Les visites à

domicile sont donc importantes, elles peuvent également mettre en

évidence d'autres problématiques liées au logement et

nuisant à la santé de ses occupants (saturnisme, intoxication au

monoxyde de carbone chronique...).

Le personnel de santé est essentiel pour diagnostiquer

la pathologie, prescrire un traitement et suivre le patient mais il n'a en

effet pas toujours connaissance de l'état du logement. Les assistantes

sociales et les infirmières du Service de Prévention Santé

interviennent, soit au centre, soit au domicile des patients, et

repèrent également les difficultés d'ordre médical

ou social en proposant un accompagnement personnalisé.

Ces visites au domicile des patients sont essentielles car la

pratique médicale montre que de nombreux patients n'appliquent pas les

conseils d'éviction proposés lors de la consultation à

l'hôpital. En effet, aux difficultés de compréhension

s'ajoutent les problématiques techniques, sociales et

financières. Dans d'autres cas, certains minimisent ou exagèrent,

l'état de leur logement lors de leur prise en charge médical par

souhait notamment de relogement dans le parc social ou à l'inverse par

méfiance (crainte de perdre la garde leurs enfants...).

Le réseau peut fournir également divers

équipements aux ménages pour améliorer leurs prises en

charge:

- Une housse anti-acarien, or on constate que bien souvent,

les matelas et oreillers sont extrêmement dégradés. Un

prêt de la Caf est donc possible et permet aux familles de pouvoir en

acheter de nouveaux.

- Un Peak Flow, ou débitmètre de pointe, qui est

un instrument de mesure médical permettant de déterminer la

quantité d'air rejeté par les poumons en soufflant dans un tuyau

gradué. Le Peak Flow est principalement utilisé pour surveiller

l'état des fonctions

110

respiratoires chez les personnes souffrant d'insuffisance

respiratoire et d'asthme sévère. Peu encombrant et très

facile d'utilisation, le patient l'utilise seul à son domicile,

consignant les mesures obtenues afin qu'elles soient examinées par son

médecin traitant. Il permet notamment d'évaluer l'importance

d'une crise d'asthme et d'opter pour la meilleure conduite.

On en conclut donc que le réseau "asthme - allergies"

multidisciplinaire, permet de gérer les pathologies, à la fois du

patient et du bâtiment, dans une démarche de prise en charge

globale.

111

Exemple de cas concret:

Théo, 5 ans

Famille locataire chez propriétaire

privé

|

Diagnostic médical

|

Diagnostic technique

|

Diagnostic comportemental

|

|

Enfant asthmatique et allergique

|

Dans le salon: trace d'une fuite en

|

Les parents fument et ont de

|

|

aux blattes

|

toiture et donc présence

d'humidité sur le mur, au niveau de la façade.

|

nombreux animaux (3 chats...)

|

|

|

Les chats permettent notamment d'éviter la présence

de souris

|

|

Dans le couloir: trace d'une fuite en toiture et donc

humidité sur les murs

|

|

|

Chambre des parents:

|

|

|

développement de moisissures sur le mur de façade

arrière, nouveau-né dort dans la chambre.

|

|

|

Dans le bâtiment: présence

importante de blattes chez tous les locataires

|

|

|

Prise en charge:

|

|

Suite aux visites des inspecteurs de salubrité du SCHS de

la ville de Roubaix, il a été demandé aux

propriétaires

|

|

de régler les pathologies du logement en réalisant

des travaux dans un délai de trois mois. Pour prescrire la

|

|

suppression des désordres, il est fait application du

Règlement Sanitaire Départemental émanant du Code de la

|

|

Santé Publique, et plus précisément des

articles 32 et 33 relatifs à l'entretien général du

bâtiment et la

|

|

suppression des fuites et infiltrations qui sont de la

responsabilité du propriétaire. La lutte contre les insectes

|

|

est une charge locative, cependant, s'agissant d'un immeuble

collectif, il a été demandé au propriétaire de

traiter l'ensemble du bâtiment.

|

|

A l'heure actuelle, les travaux ont été fait par le

propriétaire, il reste cependant encore quelques blattes. Les

|

|

parents fument toujours dans le logement. La famille ne

possède plus qu'un chat pour éviter les souris.Le

|

|

dossier est toujours suivi par le personnel de santé. La

mission est terminée pour le SHCS de la ville de Roubaix.

|

112

Tiffeli, 3 ans

Famille locataire chez un bailleur

social

|

Diagnostic médical

|

Diagnostic technique

|

Diagnostic comportemental

|

|

Enfant asthmatique

|

Chambre des parents et de Tiffeli:

|

Aérations sont bouchées par les

|

|

présence importante de moisissures sur le mur

|

locataires.

|

|

Salon: présence de dalles dégradées au sol

(suspicion d'amiante)

|

|

|

Cuisine: absence d'aération basse.

|

|

Prise en charge:

Les inspecteurs de salubrité ont visité le logement

et relevé les désordres puis ont prescrit la suppression des

désordres sous deux mois au bailleur social conformément aux

articles 32-33-40/1-165 du RSD.

L'aération basse dans la cuisine a été

demandée mais ce n'est pas une obligation pour le bailleur de

l'installer car le logement n'était pas prévu à l'origine

pour la cuisine au gaz.

Les dalles au sol de la cuisine doivent être

changées et le propriétaire doit remédier aux

problèmes d'humidité provoquant des moisissures dans le

logement.

Ce dossier montre la difficulté que l'on peut rencontrer

en traitant avec les bailleurs sociaux pour réaliser des travaux et

restructurer le logement. C'est un patrimoine des années 1970

partiellement rénové : l'air ne circule pas dans le logement

(double vitrage des fenêtres, pas d'aération sur PVC, grilles des

VMC que les locataires bouchent généralement lorsqu'il fait

froid).

Réponse du bailleur: "En ce qui concerne la

présence importante de moisissures sur le mur de la chambre, il s'agit

de moisissures provoquées par la condensation en raison d'un manque

d'aération, fait du locataire.

Concernant l'absence d'aération basse en cuisine, le

logement n'est pas équipé d'une installation au gaz,

l'installation d'une aération n'est donc pas prévue.

La présence de dalles dégradées au sol dans

le salon sera réglée, un bon de commande a été

adressé à leur prestataire pour modifier celui-ci".

113

L'explication du bailleur social n'est pas satisfaisante ou

complète. En effet, la condensation ne peut pas s'expliquer par le seul

manque d'aération: si le mur était complètement

isolé, la vapeur d'eau ne pourrait pas s'y condenser. Il conviendrait de

persister dans la demande de suppression de l'humidité par isolation du

mur. Le bailleur social ne peut cependant isoler le mur d'un seul logement, il

doit réaliser un ensemble de travaux qui relèvent d'une

rénovation complète du bâtiment qui ne peut s'exiger dans

un délai contraint pour des raisons financières.

Le dossier sera toujours suivi par le personnel de santé.

La Direction Habitat et Hygiène interviendra en cas de nouvelles

difficultés avec le logement ou en cas d'autres difficultés

d'humidité dans d'autres logements du même bâtiment.

114

La lutte contre l'intoxication au CO

Survenant de façon sporadique avant 1750, la

fréquence des intoxications au CO s'est accrue considérablement

durant la Révolution Industrielle du XIXème siècle du fait

de l'urbanisation rapide et de l'emploi du charbon pour la production de vapeur

et l'utilisation de chauffage. L'abandon du gaz de houille au profit du gaz

naturel dans les années 19601970, n'a pas entraîné la

disparition de cette intoxication mais a sûrement diminué la

méfiance de la population et la connaissance des médecins

vis-à-vis de ce gaz toxique. Ce risque fut pendant bien longtemps

ignoré des politiques publiques. La région Nord-Pas-de-Calais fut

l'une des premières régions touchée par ce risque avec un

taux particulièrement élevé d'intoxication au CO. Un

réseau de surveillance des intoxications fut donc mis en place

dès 1986, coordonné par le Centre Antipoison Régional et

associant le Centre d'Oxygénothérapie Hyperbare du CHRU de Lille,

les Services d'Urgences des Hôpitaux de la région, les SAMU et

SMUR, les Médecins Généralistes, les Sapeurs-Pompiers en

collaboration avec la DRASS, les DDASS et les bureaux municipaux

d'hygiène et de santé. Depuis 2004, un réseau de

surveillance reprenant les principes de ce réseau régional a

été mis en place sur l'ensemble du territoire français.

C'est l'Institut National de Veille Sanitaire qui en est le coordinateur.

Les pouvoirs publics affichent une volonté

récente de lutter contre ce risque. En juillet 2003, la loi Urbanisme et

Habitat prévoit l'installation de détecteurs de monoxyde de

carbone dans les locaux jugés à risque afin d'éviter les

accidents ainsi que dans les constructions neuves. Un décret y

"détermine les exigences à respecter et les dispositifs à

installer ou les mesures à mettre en oeuvre pour prévenir les

intoxications par monoxyde de carbone dans les locaux existants et les

constructions neuves...". Successivement, en août 2003, la loi

d'Orientation et de Programmation pour la Ville et la Rénovation Urbaine

modifie le code de la construction et de l'habitation, et fonde les maires,

à prendre, par arrêté des mesures de sécurité

en cas de risques existants dans les immeubles collectifs: remise en

état ou remplacement des matériels.

Le loi du 9 juillet 2004, relative à la politique de

santé publique, renforce cette action et est destinée à

favoriser une véritable culture de santé publique et de

prévention. Cette loi fixe

115

les règles générales d'hygiène

publique et toutes autres mesures propres à la santé de l'homme

notamment en matière de lutte contre la pollution atmosphérique

d'origine domestique. Cette démarche sera consolidée par la

circulaire du 12 octobre 2004 relative à la campagne de

prévention et d'information du risque CO. Une ordonnance en juin

relative au logement et à la construction s'applique en cas de vente

d'un bien immobilier et implique la réalisation d'un état des

installations intérieures de gaz naturel. Et enfin, le décret du

27 novembre 2008 relatif à la prévention des intoxications par le

monoxyde de carbone, met en place un dispositif de prévention et

instaure une sanction pénale en cas de non-respect de ce dispositif.

A Roubaix, des campagnes de prévention sont, depuis de

longues années, mises en place avant chaque période hivernale et

pendant les périodes de froid par le SCHS et le CCAS de la Ville. Des

guides de prévention sont ainsi distribués aux ménages

lors des visites à domicile et disponibles à l'accueil de la

Maison de l'Habitat.

Guide d'information à destination des

ménages

www.mairie-roubaix.fr

On en conclut donc que de nombreux dispositifs sont mis en

place afin de lutter contre ce risque. Des efforts sont en effet

réalisés en matière de surveillance, de prévention

et d'information afin de limiter les risques encourus pour les occupants

des logements.

116

Le guide « habitat et santé mentale

»

Le droit et l'accès au logement, qu'il

nécessite ou non un accompagnement, sont des conditions essentielles

pour la santé de chacun. Elles demeurent essentielles pour les personnes

qui souffrent ou qui ont souffert de troubles psychiques : le logement leur

procurant un cadre de vie favorisant une certaine stabilité et un

bien-être. On constate cependant qu'à l'heure actuelle les

personnes qui souffrent de problèmes mentaux sont

régulièrement rejetées et se retrouvent dans les logements

les plus dégradés. En effet, les organismes gestionnaires de

logements ou d'hébergement, les propriétaires ou encore

l'entourage familiale peuvent être confrontés aux attitudes

particulières d'une personne en difficulté psychique, dont le

comportement peut nuire à sa vie ou celle de l'entourage, ou

entraîner des dégradations dans son logement. Ils peuvent donc

également être victimes d'isolement et d'exclusion parce qu'ils

n'ont pas été pris en charge assez rapidement et que l'entourage

n'a pas su faire face aux difficultés. Il est donc nécessaire de

leur venir en aide rapidement et de les accompagner dans leurs

démarches. Dans cette optique, les acteurs de l'habitat et de la

santé mentale de la Métropole Lilloise se sont engagés

à travailler ensemble pour le logement des personnes en situation de

handicap psychique. Ils ont notamment mis en place un guide pratique

partenarial « Habitat et Santé mentale ». Ce guide a

été produit par Lille Métropole Communauté Urbaine

(au titre de sa compétence « Habitat » depuis 2005 et dans le

cadre des orientations de son Programme Local pour l'Habitat), l'Agence

Régionale de Santé et les secteurs psychiatriques

rattachés (le département du Nord étant organisé en

41 secteurs de psychiatrie dont 18 sur l'ensemble de la Communauté

Urbaine Lilloise).

Imprimé en 7000 exemplaires, il doit permettre

aux professionnels ou bénévoles d'aider au mieux les actions en

faveur du logement des personnes présentant des troubles mentaux. Ce

guide pratique, complété par un annuaire, permet en effet de

présenter les dispositifs d'accueil, d'hébergement et

d'accompagnement à l'accès au logement mais également

l'ensemble du dispositif de soin ou encore social à destination de ces

personnes.

De nombreux ateliers « Habitat et Santé

Mentale » sont également régulièrement

organisés. Ils regroupent divers acteurs ayant participé à

la réalisation du guide :

117

- Les établissements publics de santé mentale de

Lille métropole et de l'agglomération lilloise

- L'Association Régionale pour l'Habitat

- La FNARS avec la coopération de plusieurs de ses

membres, associations compétentes en matière d'hébergement

et d'accompagnement à l'accès au logement

- Le PACT Métropole Nord et les bailleurs sociaux...

Ces ateliers permettent d'améliorer la

coopération entre les acteurs et de développer de nouvelles

orientations et actions afin de favoriser une meilleure prise en charge des

personnes souffrant de troubles mentaux face à l'activation d'un

réseau.

118

|