4. Les compétences interculturelles

Il est humainement impossible, même pour un anthropologue

averti, de cerner l'ensemble des cultures humaines existantes. Etablir une

relation de qualité avec un patient étranger, et ainsi gagner son

adhésion, nécessite des compétences interculturelles

efficaces. Je vais donc décrire, au cours de cette dernière

partie, ces compétences interculturelles.

Pour rappel, j'avais donné, dans la première partie

de ce travail, une définition du concept « interculturel ».

De façon très générale, on pourrait

définir les compétences comme étant l'ensemble des

connaissances (théoriques et pratiques), des attitudes et des

capacités à mobiliser pour effectuer une tâche

déterminée. Dans le domaine des soins infirmiers, une bonne

définition de « compétences » serait celle de Boterf G.

: « être compétent c'est mettre en oeuvre une pratique

professionnelle pertinente tout en mobilisant une combinatoire

appropriée de ressources (savoir, savoir faire, comportement, mode de

raisonnement, ...) »21.

En présence d'un patient étranger, un soignant

devra donc faire appel à des savoirs spécifiques, à des

« savoir - faire » particuliers mais aussi et surtout à un

« savoir - être » approprié (ouverture d'esprit, respect

de la différence, etc.).

« Les compétences transculturelle (voir

ci-dessous pour la définition du terme

« transculturel ») sont un outil composé

d'attitudes, de connaissances et de savoir - faire qui permet de prodiguer des

soins de qualité à des patients divers

»22.

De notre revue critique de la littérature, il ressort

quatre compétences essentielles que le soignant se devrait

d'acquérir dans ce type de relation : la communication interculturelle,

l'empathie, des connaissances spécifiques et l'adaptation du processus

des soins infirmiers.

4.1. La communication interculturelle

La communication humaine est une chose hautement complexe. La

communication entre soignant et soigné est avant tout un échange

entre deux personnes. Cependant, de part le contexte du soin, cet

échange est généralement déséquilibré

au départ de la relation. Le soignant étant parfois en «

position de force » par rapport au soigné. À ce

déséquilibre s'ajoute le problème plus

général de l'ethnocentrisme (voir première partie du

travail). La communication interculturelle se veut, au contraire, une relation

équilibrée entre les deux sujets. Elle vise à favoriser

une compréhension réciproque. Selon Singleton M., la

communication interculturelle implique deux choses : « une

méconnaissance mutuelle qu'il s'agit de rectifier » et «

une reconnaissance réciproque à renforcer

»23.

Malheureusement, il n'existe pas de valeurs purement universelles

qui engendreraient, dès le départ, une compréhension en

parfaite harmonie. Les représentations culturelles sont fortement

liées à la culture de chacun des sujets. Leurs

représentations sont culturellement inscrites et ne sont donc pas

forcément les mêmes. Il s'agit donc de créer une sorte

d'espace de l'entre-deux où soignant et soigné pourraient se

retrouver pour dialoguer. Cet espace ne serait pas le lieu des

vérités universelles (elles n'existent tout simplement pas !)

mais un lieu de respect réciproque des différences. Cet espace

permet de rendre plus compréhensible, tant

21 BOTERF G., Repenser la compétence pour

dépasser les idées reçues - 15 propositions,

cité par BEGHENNOU A., Op. Cit., p. 14.

22 COLLECTIF, Care et compétences

transculturelles, Bruxelles, 2011, p. 17.

23 SINGELTON M., Amateurs de chiens à Dakar

: Plaidoyer pour un interprétariat anthropologique, Louvain-la-Neuve,

Bruylant-Academia, 1998, p. 119.

21

pour le soignant que pour le soigné, les

représentations de l'autre. C'est un lieu où soignant

(occidental) et patient (étranger) se verront respectés dans leur

identité respective.

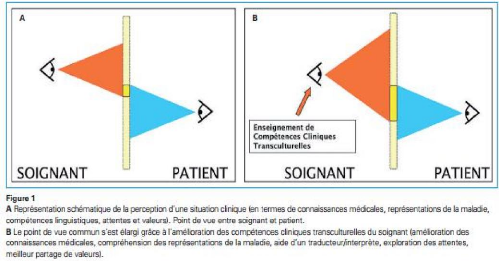

Source : Forum Med. Suisse, 2010 ; 10 (5).

Ce lieu peut être source d'avantages mais également

d'inconvénients (voir l'analyse de notre premier cas). Cet espace, c'est

aussi un peu le lieu où se retrouverait un migrant (africain, par

exemple) qui se serait installé, depuis quelques temps en Belgique. Il

possèderait à la fois des représentations émanant

de sa culture d'origine et d'autres de sa culture d'accueil. Cet espace est

aussi celui du médiateur interculturel, de l'anthropologue.

La relation « soignant - soigné » repose sur des

implicites culturellement partagés. Or, dans une relation avec un

patient d'origine culturelle différente, les présupposés

ne sont pas nécessairement partagés. Lorsque un soignant

accueille un patient de culture différente, il a souvent tendance

à attendre de ce dernier qu'il laisse de côté sa culture

d'origine et ses valeurs pour s'intégrer au milieu du soin occidental.

La conséquence, au lieu d'aller vers un partage et une meilleure

compréhension réciproque, sera souvent une résistance de

la part du patient étranger.

La communication interculturelle entre le soignant et le patient

étranger permet d'éviter les incompréhensions qui

pourraient d'écouler de leurs différences culturelles. Elle

favorise l'adhésion aux soins du patient étranger. Elle implique

un « décentrage » (= utiliser un détour afin de mieux

comprendre le discours du patient étranger) de l'infirmier par rapport

à sa propre culture.

Interculturel versus transculturel

Dans la littérature consultée, il est souvent

mentionné « transculturel » au lieu de

« interculturel ». Le terme « transculturel »

provient du concept de « transculturation » développé

par l'anthropologue cubain Fernando Ortiz Fernandez24. Le terme

« transculturel »

24 ORTIZ F., Controverse cubaine entre le tabac et le

sucre, Ed. Mémoire d'Encrier, 2011, 710 p.

22

concerne des identités culturelles plurielles. L'approche

transculturelle se situe donc au-delà des cultures. Elle permet

d'accéder à une sorte de « méta - niveau » et

offrirait de ce fait une plus-value interculturelle. Pour L.

Ferrant25, il ne s'agit pas seulement de développer des

compétences interculturelles mais « il est indispensable

d'avoir une attitude d'ouverture, une sensibilité à la culture

d'autrui ; c'est là que se situe le transculturel. L'interculturel,

c'est quand la culture de l'aidant est confrontée à la culture de

l'aidé ; le transculturel, c'est la culture qui est présente dans

les relations (...) Pour y parvenir, il faut une combinaison de connaissances,

de compétences et de comportement professionnel. ».

Développement vers des compétences

culturelles (Kripalani, 2006)26

|

D'une approche MULTICULTURELLE

|

CONNAISSANCE

|

|

Via une approche INTERCULTURELLE

|

COMPETENCES

|

|

Jusqu'à une attention et à une

sensibilité

TRANSCULTURELLE

|

COMPORTEMENT

PROFESSIONNEL

|

Interculturel, multiculturel, transculturel, pluriculturel,

interculturalité, multiculturalité, transculturalité ; il

est assez difficile de s'y retrouver parmi ces différents concepts.

D'autant plus qu'il n'y a pas toujours un consensus des chercheurs sur les

définitions.

Le Conseil de l'Europe, qui impulse depuis plusieurs

années des politiques et des actions pour favoriser le dialogue entre

les cultures privilégie le concept d'interculturalité comme

objectif de société. « Pour qu'une société

deviennent réellement interculturelle, chaque groupe social doit pouvoir

vivre dans des conditions d'égalité, quels que soient sa culture,

son mode de vie ou son origine. Cela implique non seulement de

reconsidérer notre façon d'interagir avec les cultures qui nous

paraissent étranges par rapport à la nôtre, mais aussi

notre façon d'interagir avec des minorités comme les homosexuels

ou les handicapés qui se heurtent à diverses formes

d'intolérance et de discrimination. » (Conseil de l'Europe,

1995).

|