3.2.3. Les aspects de la précarité

énergétique à Niamey

Dans cette partie nous essayerons d'analyser les

différents aspects de la précarité de l'énergie

électrique ainsi que les stratégies adaptées par les

populations pour tenter de réduire l'impact de ce

phénomène sur le développement socioéconomique des

populations.

3.2.3.1. Les caractéristiques de la

précarité énergétiques

Toute définition de la précarité

énergétique fait partie d'un processus de construction sociale.

C'est pourquoi la réponse à la question « Qu'est-ce que

la précarité énergétique ? » n'est pas

univoque. Ce constat ressort d'une large étude bibliographique. Il n'y a

pas d'unanimité sur les critères à l'aide desquelles on

peut définir et mesurer la précarité

énergétique soulignent FREDERIC H. et al (2011) ; MURIEL B.

(2011) ; EDF et col (2011). Pour ces auteurs, le Royaume-Uni est le premier

pays de l'Union Européenne à adopter une définition

officielle de la précarité. Ainsi, il s'agit pour ce pays d'une

situation dans laquelle se trouve un foyer lorsqu'il doit dépenser 10%

de ses revenus pour couvrir ses dépenses d'énergie pour son

logement afin de chauffer correctement sa résidence. Alors que pour

ISOLDE D. (2007), c'est l'imbrication d'une situation sociale et

économique fragile, d'un logement insalubre et d'un accès

à l'énergie problématique dans un contexte de crise de

logement. Cette définition d'ISOLDE se rapproche de celle du Belge,

FREDERIC H. (2011), pour qui la précarité

58

énergétique traduit l'insuffisance des revenus,

un logement inadapté et des prix croissant de l'énergie.

En France, la définition de la précarité

a été introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010

(dite loi Grenelle 2), portant engagement national pour l'environnement. Ainsi,

la précarité énergétique se définit comme

suit : « est en situation de précarité

énergétique au titre de la présente loi, une personne qui

éprouve dans son logement des difficultés particulières

à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à

la satisfaction de ses besoins élémentaire en raison de

l'inadaptation de ses ressources ou de ses condition d'habitat ».

Selon l'ONEP (2015), cette définition française

est restrictive à la seule relation entre le ménage et son

habitat et laisse à l'appréciation d'un tiers les sources de

l'inconfort thermique qu'elles soient d'ordre économiques, technique ou

performance énergétique globale. Elle évite aussi la

question des usages ou des pratiques domestiques qui peuvent ne pas être

conforme ou vertueuses, en référence aux économies

possibles. Elle ajoute également qu'elle met de côté la

notion de vulnérabilité liée à la mobilité

et à son coût.

Pour les chercheurs d'IDDRI comme TIMOTHEE, LUCAS C., MATHIEU

et MARION C. (2014), la précarité énergétique se

caractérise par une situation de faible revenu disponible,

combinée à des dépenses énergies et transport

élevés, dues à un certain nombre de contraintes

techniques, territoriales ou infrastructurelles. Pour eux, le

phénomène de la précarité résulte non

seulement du cumul de la mauvaise qualité thermique de l'habitat mais

aussi de l'éloignement des espaces, des services publics, commerciaux,

accroissant le coût de la mobilité résidentielle. Alors que

pour d'autres comme BRUNO et MARECAS (2013), la précarité

énergétique pose la question du coût du logement pour la

simple raison que les logements du centre-ville sont beaucoup plus solliciter

que ceux de la périphérie du fait qu'ils sont bien desservis par

les réseaux d'énergie.

Cependant, nous constatons que tous ces auteurs ont

traité de la question de l'énergie d'une manière

générale sans pour autant l'aborder sous ses différents

sous-secteurs comme la présente étude. Nous constatons

également qu'il existe plusieurs critères dans la

définition de la précarité énergétique selon

les pays et parfois même les auteurs. C'est ainsi que certains pays

utilisent une définition stricte et assez claire, comme le Royaume uni,

tandis que d'autres ne disposent d'aucune définition ou restent assez

vague, sans critères objectives. En effet, pour ces auteurs, la

précarité énergétique se caractérise par un

accès problématique à l'énergie, la mauvaise

qualité thermique de l'habitat et le coût élevé de

la facture énergétique poussant les populations à investir

une part croissante de leurs revenus pour l'énergie afin de lutter

contre l'inconfort au niveau des bâtiments. Partant de ce constat, il est

important de se

59

demander comment se manifeste ce phénomène dans

les grandes cités africaines et plus particulièrement à

Niamey ?

L'une des principales caractéristiques de la

précarité énergétique des pays d'Afrique de l'Ouest

est du prix élevé de la facture d'électricité par

rapport aux pays développés affirment ANTOIN et al (2006) ; AFD

(2009) ; BAD (2015). Or la quasi-totalité des populations issues de nos

villes ont des faibles revenus (moins de 2 dollars par jours) qui ne les

permettent pas de répondre suffisamment au coût de la facture

d'électricité. Ainsi, ALEXANDRE B. et al (2011), ajoutent que le

faible niveau de revenu des ménages, rendant difficile le paiement des

factures, et empêchant tout investissement permettant de diminuer la

facture pour atteindre un niveau de confort supérieur. Ce qui se

manifeste bien souvent par le désabonnement des populations au

réseau par les sociétés de distribution électrique.

Ainsi, le coût élevé du prix de l'électricité

est selon ces auteurs, le résultat de deux facteurs : d'une part la

dépendance énergétique de certains pays d'Afrique de

l'Ouest comme le Niger, et de l'autre, l'utilisation des groupes

électrogènes par les sociétés en charge de

l'électricité, qui demandent des gros investissements. Ce

coût élevé de l'électricité est

illustré par le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Comparaison du prix du KWh du Niger à

d'autres unités géographiques

|

Pays

|

Prix du KWh en Franc CFA pour l'année 2009

|

|

|

|

Afrique Subsaharienne

|

56 franc CFA

|

|

Amérique Latine

|

30 franc CFA

|

|

Asie du Sud

|

17 franc CFA

|

|

|

79 franc CFA

|

|

Niger

|

|

|

|

Source : Groupe de la Banque Africaine du Développement,

2015

Selon les études de ANTOIN E. et al (2006); CHRISTINE

et al (2011), cette situation de précarité se manifeste aussi par

la faiblesse du taux d'accès à l'énergie électrique

dû principalement à l'insuffisance de capacités de

production électrique installées au niveau des pays ouest

africains, la faiblesse du réseau d'interconnexion reliant les grandes

villes de la région et la dépendance énergétique

des certains pays comme souligné si-haut. C'est ainsi qu'en 2012, la

capacité installée reliée aux réseaux

électrique de l'Afrique de l'Ouest était de 20 GW contre 128,9 GW

en France en 2014. En plus la moitié de cette capacité

électrique provient des centrales à gaz, essentiellement

situées au Nigeria. Dans cette région, plus de 250 million de

personnes comptent sur la biomasse pour cuire leurs aliments car elles n'ont

pas accès à l'électricité. La région dispose

en effet un taux d'électrification de 40 % d'après les

études de CHRISTINE et al (2011). Cela montre la faiblesse de la

couverture en énergie

60

électrique. Ce taux varie d'un pays à un autre

ou d'une ville à une autre. C'est ainsi que, le Niger présentait

en 2012, un taux d'électricité d'environ 25 % (INS, 2015). La

consommation électrique par habitant était inférieure

à 50 kilowattheures (kWh) par an durant cette même période

par rapport à une moyenne régionale de 200 kWh et une moyenne

mondiale de 3 104 kWh souligne le Groupe de Banque Africaine de

Développement (2015).

Tableau 4 : Consommation moyenne annuelle

d'électricité par pays ou groupe de pays

|

Pays

|

Consommation du KWh/habitant en 2013

|

|

Afrique du Nord

|

2 880

|

|

Afrique Subsaharienne

|

488

|

|

Monde

|

3104

|

|

Niger

|

49

|

|

France

|

7 292

|

|

Etats-Unis

|

13 246

|

Source : Groupe de la Banque Africaine de développement,

2015

De ce fait, le citoyen moyen nigérien fait partie des

plus faibles consommateurs d'électricité au monde. Ce qui est

paradoxal quand on sait que 3 ampoules sur 5 en France sont alimentées

grâce à l'uranium du Niger. Pourquoi donc le Français doit

consommer plus de l'électricité que le Nigérien qui

dispose de la matière première ? En plus, environ 76 % de la

population n'ont pas accès à l'électricité,

majoritairement limitée en zone urbaine. Cela indique une importante

demande latente dans le secteur de l'électricité et le besoin de

combler l'écart entre la demande et la disponibilité soulignent

GAURI S. et al (2014). Ainsi la ville de Niamey présente un taux

d'électrification de 63 % pour plus de 114 129 abonnés (NIGELEC,

2014). Ce taux peut être considéré comme bon dans

l'ensemble mais présente des déséquilibres d'une part

entre centre-ville comme affirme MAINA B. (2011).

Pour GAURI S. (opp cit), le profil énergétique

4nigérien est celui d'une économie à faible

revenu dans laquelle le secteur des ménages demeure le principal

utilisateur d'énergie. Cela implique une utilisation limitée de

l'énergie dans le secteur productif. Nombreux sont les ménages

qui, dépendent lourdement de la biomasse traditionnelle pour

répondre à leurs besoins énergétiques.

Mais un des handicape majeurs est l'alimentation haute tension

provenant du Nigeria. Cette alimentation reste discontinue selon des

périodes de l'année, surtout pendant l'étiage du fleuve

par manque d'eau pouvant alimenter les barrages qui produisent de

l'électricité (AFP,

4 Profil énergétique : c'est une vue

d'ensemble de la consommation de l'énergie par secteur

d'activité.

61

13/06/2016 à 09heure 18). Ce qui plonge le plus souvent

la ville dans des coupures intempestives. Ces coupures

répétées pouvant durer des heures, voir toute la

journée, sont observées de jours comme de nuits à Niamey,

a constaté un journaliste de l'AFP (Agence France-Presse).

Durant l'année 2014, d'après le rapport

intérimaire de la NIGELEC en 2016, la situation du réseau de

distribution de la ville de Niamey est la suivante :

? La longueur du réseau HTA (Moyenne Tension) est de

542 km contre 4 472 km pour le pays entier, soit 12 % ;

? La longueur du réseau BT (Basse Tension) est de 509

km contre 2 418 km pour l'ensemble du pays, soit 21 %.

Ces nombres de kilomètre comparés aux nombre

d'hectares sur lesquels la ville s'étale demeurent insuffisants pour

desservir l'ensemble des quartiers surtout ceux de la périphérie.

Ainsi, la ville s'étale sur environ 12 000 hectares. Alors si on tient

compte du rapport kilomètre BT au nombre d'hectares, on aura 42 m/ 10

000 m2. Partant de cette analyse, plusieurs quartiers seront

totalement dépourvus d'électricité. Cela témoigne

de la disparité qui existe dans l'accès à

l'électricité dans la ville. C'est ainsi que des populations sont

raccordées aux réseaux électrique et d'autres restent

toujours à la périphérie de celui-ci comme le montre la

carte ci-dessous.

62

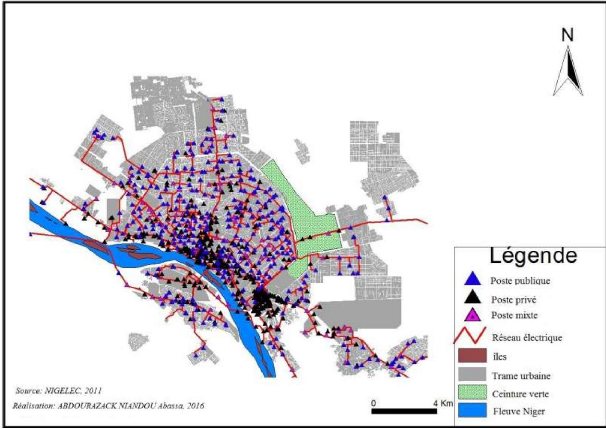

Figure 6 : Réseau de distribution

électrique de Niamey

63

A travers la figure n° 6, nous avons d'abord la

concentration du réseau électrique dans le centre-ville et la

péricentrale. Cette concentration est le résultat de la

redynamisation du centre-ville à travers le développement du

commerce et de l'entreprenariat. Ce qui explique le développement des

postes privées au centre plus qu'ailleurs, due nécessairement

à l'insuffisance de la prestation du service électrique. Ce qui

amène certains usagers à la mise en place de ces postes afin de

pouvoir s'approvisionner librement sans qu'il ait des moindres baisses de

tension car l'énergie émis par ses postes n'est que la demande

maximale des usagers mais ces derniers ont la charge de leurs emplacements et

entretiens. Puis la faiblesse du réseau dans les quartiers

périphériques due à l'étalement anarchique de la

ville. Cet étalement se fait à travers des promoteurs immobiliers

qui ne respectent pas les textes de viabilisation des terrains. Ensuite, la

présence des postes publiques et mixtes sur l'ensemble de la ville dont

les premiers sont placés pour le besoin du publique et les seconds, pour

le privé tout en permettant à d'autres usagers de s'alimenter.

Enfin, le caractère archaïque du réseau malgré sa

densification dans le centre-ville et péricentral. Cela est dû

à la dynamique actuelle de ses quartiers.

Selon PATRICE C. (2014), cette précarité se

manifeste aussi par un déséquilibre entre l'offre et la demande

en énergie électrique. Pour lui, ce déséquilibre se

produit à travers une demande nettement supérieure à

l'offre. Ce déséquilibre est surtout perceptible pendant la

période de chaleur où la demande est particulièrement

élevée. Durant cette période de forte demande, la

population fait face à des délestages dans la distribution du

service électrique.

Pour la NIGELEC (2016), la situation du sous-secteur de

l'électricité se caractérise par l'insuffisance et le

vieillissement du parc de production, de transport et de distribution et par la

mauvaise qualité du service. En effet, des difficultés

d'exploitation et de maintenance des matériels sont observées au

niveau de différents départs alimentant la ville de Niamey. Ces

difficultés sont entre autres :

? La présence des tronçons

5vétustes ;

? Déclenchement dû au claquage des câbles

vétustes ;

? Dépassement de la charge admissible6 aux

heures de points; ce dépassement de la charge s'observe par un surcharge

des départs pouvant aller jusqu'à 100 %; c'est la raison pour

laquelle certains onduleurs se claquent;

5 Tronçon : c'est le réseau

électrique qui existe entre deux postes.

6 La charge normale qui est admise par les

câbles.

64

? Départ ayant très longue dérivation en

périphérie, d'où son instabilité. c'est le cas ici

du départ de Goudel;

? Départ en antenne n'ayant aucune possibilité

de bouclage avec un autre départ (sans possibilité de secours),

c'est le cas du départ Rive droite issue du poste de Goudel alimentant

88 transformateurs ;

? Départ neuf saturé car alimentant des zones en

pleine développement ;

? Rupture des conducteurs et anomalie sur les isolateurs dus

à la surcharge.

? Etc.

Ces difficultés vont se traduire par la

défaillance du réseau et du coup, interrompre la prestation du

service continu de l'électricité.

Cette précarité se manifeste également

par la faiblesse de l'éclairage public de la ville affirme SALEY M.

(2008). En effet, avec théoriquement environ 86 km de voiries

éclairées pour 310 km de voiries primaires soit 27,75 % le taux

d'éclairage public. Selon cet auteur, L'éclairage public est

essentiellement concentré dans les secteurs centraux et au long des

voies principales. Il est en général absent au niveau des voies

de dessertes à l'intérieur des quartiers. Ainsi les quartiers des

ménages à faible revenu sont généralement

plongés dans l'obscurité.

Il y a aussi la présence d'autres sources

d'énergies comme les groupes électrogènes et les panneaux

solaires dans certains services et ménages qui montrent bien

l'insuffisance de la Société à satisfaire les besoins des

populations.

Cette analyse de la bibliographie sur les

caractéristiques de la précarité de l'énergie

électrique dans les grandes villes, reste marquée par la

prédominance des auteurs occidentaux sur ceux d'Afrique. Elle laisse

apparaitre le fait que l'énergie n'est pas un phénomène

isolé de l'espace géographique. La perception de la

précarité énergétique par les auteurs est

divergente. C'est ainsi que certains la qualifie d'une situation dans laquelle

un ménage ou un individu rencontre des difficultés

particulières à satisfaire ses besoins énergétiques

tandis que d'autres lui donnent des caractéristiques plus complexes. En

effet, pour ces derniers, la précarité énergétique

se caractérise par le coût élevé de

l'énergie, le faible taux d'accès, la faible consommation

énergétique des populations, les coupures

d'électricité, la faiblesse du réseau électrique,

le déséquilibre entre l'offre et la demande et la

vétusté des équipements électriques. Il est donc

intéressant de se questionner sur les facteurs qui expliquent cette

précarité au niveau de la ville de Niamey.

65

|