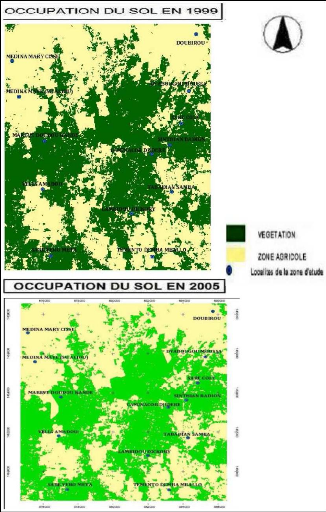

1.3 L'évolution des superficies cultivées

entre 1999 et 2005

Les enquêtes menées auprès des

populations riveraines du massif forestier ont certes indiqué une

dynamique régressive mais sans pourtant donner des chiffres

précis du processus. Toutefois, le recours aux images satellitaires a

permis de combler cette lacune. En effet, l'analyse des images du satellite

Landsat en 1999 et 2005 permet de se faire une idée plus précise

de cette évolution. Il s'agit d'une analyse diachronique qui a aboutit

à deux cartes d'occupation du sol dont la comparaison donne des chiffres

de la dynamique de régression de la superficie forestière au

profit des espaces agricoles.

64

Source : BALDE M. M., 2013 d'après le

traitement des images de LANDSAT

65

Un examen minutieux de ces deux cartes fait ressortir

l'évolution des superficies agricoles et forestières durant la

période 1999-2005. Ainsi sur la carte d'occupation du sol de

l'année 1999, on y voit l'espace occupé par les espaces agricoles

ainsi que la superficie de la forêt. On remarque que la partie Nord de la

zone est celle où dominent les zones réservées à

l'activité agricole. Il s'agit des villages comme Médina Maye,

Médina Mari et Doubirou. Il y'a une dispersion des champs qui se

manifeste par des espaces « déserts ». La couverture

végétale est en vert foncé sur la première

carte.

Le Sud-est est également dans une forte pression

démographique qui se manifeste ici par l'importance des surfaces

agricoles. Bref, les espaces agricoles alternent avec ceux qui sont

occupés par le couvert végétal.

Quant à la carte d'occupation du sol de 2005, on

remarque une dynamique régressive de la superficie de la

végétation. Par exemple, il y'a eu une disparition d'une partie

considérable de la superficie de la végétation au centre

du massif. Vers la zone frontalière avec la Gambie, la surface

boisée a connu une diminution importante durant cette période.

L'analyse de ces deux cartes permet de constater que

l'évolution de la formation végétale suit une

régression en termes de superficie. Même les observations faites

sur le terrain confirment cette dynamique et en plus, il y'a une perte de

qualité qui est aussi notée. En outre, la cartographie de

l'occupation du sol entre ces deux dates s'est faite avec un calcul des

superficies de la couverture végétale ainsi que les zones

agricoles (tableau 7).

Tableau 4: Évolution

des superficies cultivées et de la végétation

(km2) de 1999 à 2005

Année

|

1999

|

2005

|

Zones agricoles

|

30

|

44

|

Superficie occupée par le massif

forestier

|

47

|

33

|

|

Source : d'après le traitement des

images de Landsat

Nous avons ainsi une augmentation des superficies

cultivées de 30 à 44, soit 14 en 6 ans. Ce qui illustre le poids

de l'agriculture dans cette partie de la communauté rurale de Kandia qui

reste la plus peuplée avec 43% de la population. Par contre, durant ce

même intervalle de temps, il y'a eu une réduction de la surface de

la végétation qui correspond également à 14.

Dans une analyse plus globale, il faut dire qu'un ensemble de

facteurs à la fois agricoles, sociaux, politiques et économiques

conditionnent et influencent les défrichements dans la

66

communauté rurale de Kandia. En effet,

l'appauvrissement continu des terres a amené les populations locales

à poursuivre les défrichements et à la réduction

des jachères. La poursuite et la diffusion des terres de cultures

attelées a rendu plus difficile l'intégration de l'arbre en

augmentant sensiblement la dimension des parcelles de culture surtout pour les

« Kamagna », champ individuel dont la récolte est

destinée à satisfaire les besoins financiers du

propriétaire. Par ailleurs, la réduction des jachères

combinées à la faiblesse de la fumure minérale ainsi que

l'inaccessibilité de la fumure organique aux personnes n'ayant pas de

bétail, ont provoqué une baisse des rendements. Cette baisse de

la production de la terre s'est manifestée à son tour par

l'accroissement compensatoire des superficies cultivées. On peut retenir

que la fertilité des sols diminue au fur et à mesure que le

couvert végétal disparait et les expose ainsi au lessivage par

les eaux de pluies et à l'ensoleillement. L'image d'un cercle vicieux

illustre bien la situation.

En plus, la culture de l'arachide et du coton qui occupent

une place prépondérante dans la zone ont largement

contribué à cette expansion des terres agricoles. Ces

spéculations sont très exigeantes en espaces et sont

accompagnées d'un cadre incitatif important (distribution de semences,

outillages, produits phytosanitaires) et d'une politique de mécanisation

agricole avec l'introduction d'un outillage moderne (Kandé M. A.,

2007).

La combinaison de ces différents facteurs explique

l'augmentation des superficies cultivées dans cette partie de la

communauté rurale de Kandia au détriment des ressources

forestières qui ont connu un recul de 14km2. Toutefois,

notons que cette augmentation des zones agricoles ne concerne que la

période 1999-2005. Depuis cette date, on ne sait pas de combien ont

augmenté ces superficies. L'absence d'images satellitaires

récentes qui couvrent la zone n'a pas permis de faire des estimations

afin d'avoir des informations précises sur l'évolution

récente du phénomène. De toute façon, le processus

de dégradation du couvert végétal s'est fortement

amplifié durant ces dernières années avec la pression

démographique qui y est présente. Mais qu'en est-il pour

l'élevage ?

|