II. L'efficacité et l'efficience, deux objectifs

injustement au second

plan dans l'établissement des politiques d'achat

public

Plan. La prise en compte de la performance

passe par une responsabilisation des acheteurs publics, puisque cette

responsabilité publique est la source de l'obligation de performance.

Ainsi au moment de fixer les contours d'une politique d'achat public

performante Ð qui consiste à déterminer les objectifs

à suivre pour l'acheteur public Ð la question de l'objet de cette

responsabilisation se pose. Or d'après le Professeur Desmazes, la

responsabilité publique a plusieurs dimensions : « dimension

politique, dimension éthique et morale, dimension économique et

managériale, dimension juridique. » 497 Seules les dimensions

managériale et juridique sont utiles à la mise en place d'une

politique d'achat performante. Actuellement c'est davantage la dimension

politique de la responsabilité des personnes publiques qui est

exploitée pour parvenir à un achat performant. Celle-ci est

cependant largement insuffisante.

Ainsi l'objectif de la fonction achat doit être de

concilier les dimensions juridiques et managériales de la

responsabilité publique (A). L'objectif

d'efficacité occupe cependant une place moins importante

(B).

494 V. Supra.

495 S. BRACONNIER, « Performance et procédures

d'attribution des contrats publics », in Performance et droit

administratif, N. ALBERT (dir.), LexisNexis, Coll. Colloques &

débats, 2010.

496 F. LINDITCH, « Le contrat et la performance, une

rencontre impossible ? », art préc.

497 J. DESMAZES, « Achats publics : la

problématique conciliation des dimensions managériale et

juridique de la responsabilité publique », in Politiques et

management public, vol. 19, n° 1, 2001.

126

A. L'objectif juridico-managérial de la fonction

achat, au service de la performance

L'aspect managérial de l'achat public : la

recherche d'économies sur les coûts de transaction.

Oliver Williamson qui remporta le Prix Nobel d'économie en 2009

a théorisé le concept de coûts de

transaction498. Cette théorie s'intéresse aux

coûts préalables à toutes transactions. On parle

d'économies transactionnelles. Cette théorie des coûts de

transaction (dite TCT) « indique que les caractéristiques des

transactions (leur incertitude, leur fréquence, le degré d'actifs

ou d'investissements spécifiques qui leur sont nécessaires) ainsi

que le contexte dans lequel celles-ci se déroulent (le nombre d'acteurs,

leur opportunisme ou leur degré de rationalité) entraînent

des coûts de transaction qui diminuent la performance. »499

Williamson a comme postulat de départ que les acheteurs

sont dotés seulement d'une rationalité limitée lorsqu'ils

achètent500, ce qui ne les empêchent pas d'être

opportunistes dans leur choix. Aussi toute opération commerciale sur un

marché entraîne des coûts en amont de la transaction.

On peut lister un certain nombre de ces coûts, qui

existent autant dans le secteur public que privé, même si certains

de ces coûts diffèrent, à titre indicatif les entreprises

privées sont soumises aux coûts suivants :

3) « Les coûts de recherche et de

négociation initiale d'un contrat avec un partenaire économique

(É) ;

4) les coûts de contrôle du bon

déroulement du contrat ;

5) les pertes possibles en raison d'un contrat initial

inadapté à la situation réelle ;

6) les coûts de sa renégociation

éventuelle ;

7) les coûts d'opportunité dus à

l'immobilisation du capital destiné à garantir

éventuellement le respect des clauses du contrat (couverture,

caution...). » 501 Williamson cherche donc ensuite à limiter

ces coûts. Les acheteurs doivent choisir la forme institutionnelle la

plus adaptée, soit le marché (contrats classiques), la forme

hybride

498 O.E. WILLIAMSON, Markets and Hierarchies: Analysis and

Antitrust Implications, Free Press, 1975.

499 G. NOGATCHEWSKY, C. DONADA, « Vingt ans de recherches

empiriques en marketing sur la performance des relations client-fournisseur

», Recherche et Application en Marketing, 2005, p. 7.

500 Thèse développée dans : H. SIMON,

Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Behavior in

a Social Setting, Wiley, 1957.

501 Liste tirée de : J.-M. LEHU,

L'encyclopédie du marketing commentée et

illustrée, coll. Références, Eyrolles, 2012, pp.

210-211.

127

(contrats néo-classiques tels que la sous-traitance,

concession, réseau, etc.) ou la hiérarchie (intégration

développée par Ronald Coase en

1937502)503.

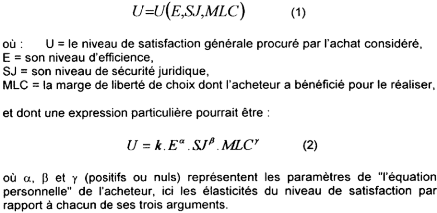

Modélisation de la « fonction objectif

» de l'acheteur public. Jean Desmazes tente d'appliquer

cette théorie des coûts de transaction aux marchés publics

et entreprend de modéliser quasiment mathématiquement ce qu'il

appel la « fonction objectif de l'acheteur public » afin

d'en tirer une politique d'achat performante504.

Pour cela il considère que cette fonction-objectif doit

être décomposée en trois sous-objectifs qui sont les

suivants :

- « un sous-objectif d'efficience visant la

maximisation du rapport qualité / prix de la fourniture à acheter

,

·

- un sous-objectif de maximisation de la

sécurité juridique de l'achat (de minimisation du risque de

sanction due à un achat non conforme aux règles prescrites par le

Code des Marchés Publics) ,

·

- un sous-objectif de maximisation de la marge de

liberté de choix de la fourniture et du fournisseur

»505.

On l'a vu auparavant, la «

sévérité et la complexité »506

du droit des marchés publics nécessites encore aujourd'hui de

laisser une place à la protection juridique au sein des objectifs de

l'acheteur. De même les acheteurs publics sont au service de

l'intérêt général et ont des préoccupations

non-économiques qui peuvent intervenir lors de l'achat, en favorisant

une entreprise locale plutôt qu'une autre par exemple. Cette

liberté de choix sera prise en détournant autant que possible les

règles afin de ne pas se mettre pour autant dans

l'illégalité.

Chacun de ces sous-objectifs est pondéré, c'est

à dire que leur importance au sein de la politique d'achat à

mettre en place varie selon différents facteurs. Ces trois

sous-objectifs sont objectivement déterminés, tandis que les

facteurs en question sont déterminés subjectivement afin de

prendre en contre les préférences subjectives de chaque acheteur

public.

Finalement cela donne la fonction mathématique suivante

:

502 R. H. COASE, The Nature of the Firm, Economica,

1937.

503 G. NOGATCHEWSKY, C. DONADA, « Vingt ans de recherches

empiriques en marketing sur la performance des relations client-fournisseur

», op. cit., p. 8.

504 J. DESMAZES, « Achats publics : la

problématique conciliation des dimensions managériale et

juridique de la responsabilité publique », op. cit.

505 Ibid.

506 Ibid.

128

Source : J. Desmazes, « Achats publics : la

problématique conciliation des dimensions managériale et

juridique de la responsabilité publique », Op.

cit..

Dès lors, le niveau de performance - se confond avec ce

que le professeur Desmazes nomme « le niveau de satisfaction de

l'achat » - dépend de l'importance donnée à

chaque « coefficient subjectif ».

Il faut insister sur l'importance de l'efficience,

restée depuis trop longtemps au second plan dans la pratique des

acheteurs publics. Certains d'entre eux considèrent les pratiques

pouvant améliorer la performance économique de leurs achats comme

trop « génératrices d'une dégradation de la

sécurité juridique. »507 Il vient que

l'efficacité et l'efficience, en tant que composantes de la performance,

doivent désormais être revalorisées afin de mettre en

oeuvre une politique d'achat efficiente (B).

|