3.3.2. Les agences de développement

En vue d'une gestion adaptée et adéquate des

compétences qui leur sont attribuées notamment dans le domaine de

l'environnement et de la gestion des ressources naturelles, les

collectivités territoriales s'appuient sur un certain nombre de

structures diverses. Ces dernières sont principalement

représentées par les Agences régionales de

développement (ARD) pour appuyer

67 Selon l'article 304 de la loi n°2013-10 du 28

décembre 2013 portant Code général des

Collectivités locales.

68 Loi n°2013-10 du 28 décembre 2013

portant Code général des Collectivités locales, document

publié par OIT

69 Selon l'article 305 de la loi n°2013-10 du 28

décembre 2013 portant Code général des

Collectivités locales.

58

les collectivités à coordonner et à

harmoniser leurs interventions et initiatives ; l'Agence de

développement municipal (ADM) pour contribuer à renforcer la

décentralisation et le développement local ; l'Agence de

développement local (ADL) pour promouvoir et coordonner les actions de

développement à l'echelle locale.

Toutefois, en dépit de la volonté politique de

l'Etat sénégalais de renforcer l'aspect participatif de la

gestion de l'environnement et des ressources naturelles par législation

adéquate et une réglementation adaptée, force est de

constater que l'implication des collectivités territoriales pourtant

essentielle dans la réussite de la mise en oeuvre de politique de

gestion rationnelle des ressources naturelles notamment forestières

(Retiere, 2015)70 demeure faible. D'ailleurs, certains agents des

Services ayant trait à la gestion des ressources forestières ont

du mal à reconnaitre pleinement les prérogatives des

collectivités territoriales et encore moins des populations locales sous

prétexte qu'elles ne disposent pas de capacités techniques

souvent complexes, requises pour la gestion convenable des forêts (Diop

2019).

II. Evolutions de la gouvernance des ressources

forestières au Sénégal 1. Approches et bref historique de

la gouvernance forestière

L'évolution de la gouvernance forestière au

Sénégal et celle relative aux politiques de décentration

et aux approches dans le secteur forestier notamment en termes de gestion des

ressources naturelles sont étroitement liées. Le secteur

forestier sénégalais a fait l'objet depuis l'ère

coloniale, d'une multitude de changements et constitue l'un des secteurs les

plus dynamiques en matière d'évolutions des approches. A

l'époque d'après la colonisation, l'administration

forestière insistait principalement sur une politique de nature

conservatiste à l'égard des ressources forestières. Bien

avant l'accession du pays à son indépendance en

196071, la gouvernance forestière au Sénégal a

connu de nombreuses évolution manifestes, de l'adoption d'approches

répressives jusqu'à celles de cogestion voir même

relativement autonome en ce qui concerne les collectivités territoriales

(Ribot, 1995 ; IPAR, 2015).

La gestion des ressources naturelles est passée de

centralisé (début 1960) à décentralisée

(dans les années 90) puis concertée (début année

2000) (Touré, 2011 ; Sène, 2014). Ces évolutions sont

marquées par la création de nombreuses cadres de concertation

pour une gestion en commun des ressources. En outre, elle sont

caractérisées notamment par une prise en

70 République du Sénégal - Land

degradation neutrality, Rapport national, septembre 2015.

71 Ce, depuis l'adoption du décret du 04

juillet 1935 portant Nouveau Code forestier pour l'AOF.

considération de la multiplicité des fonctions

écosystémiques des forêts et des divers usages et

intérêts des différentes catégories de parties

prenantes concernées par la gestion forestière durable (Diop,

2019). Dans cette optique, l'implication et la participation actives de

l'ensemble des divers acteurs sont indispensables pour une bonne gouvernance

forestière. Cette dernière se distingue selon une

définition d'Organisations internationales par « un processus

d'élaboration des politiques prévisible, ouvert et

renseigné, fondé sur la transparence ; une bureaucratie

imprégnée d'éthique professionnelle ; un exécutif

responsable de ses actions ; une société civile forte qui

participe aux décisions intéressant ce secteur et aux affaires

publiques en général » (FAO et OIBT, 2010).

Faisant référence à la façon de

faire et d'appliquer les décisions relatives à la gestion,

l'utilisation et la conservation des forêts par différentes

entités publiques (Etat, collectivités, entreprises publiques) et

privées (entreprises, ONG, Association, etc...), une gouvernance

forestière efficace implique l'ensemble des parties prenantes ainsi que

les secteurs les mieux appropriés et étudie les problèmes

majeurs relatifs aux forêts (FAO, 2020). C'est un fondement essentiel

pour une gestion forestière concertée et durable. Dès

lors, le pays s'est engagé à promouvoir la participation publique

en vue de favoriser l'implication des différents acteurs dans la

gouvernance forestière.

59

Période essentiellement

caractérisée par la protection, la conservation et le classement

de la plupart des forêts.

1930 : début du processus de

classement des forêts et des premières actions de reboisement

(plantation en régies).

Les forêts étaient

principalement placées sous le contrôle direct de l'Etat

colonial.

1941 : licence d'exploitation

autorisant les populations à se livrer à l'activité

d'exploitation commerciale (jusque-là réservée uniquement

aux citoyens français).

Multitude d'Actions de restauration

engagées à la suite de dégradation accentuée

liée à la longue sécheresse des années

1970.

Consolidation du dispositif de

conservation des ressources face à une menace sur les

écosystèmes forestiers et les milieux naturels.

Ère des initiatives

d'opérations de reboisement en régie de grande envergure (Projets

de fixation de dunes, de plantation, d'aménagement et

reboisement).

Approches dirigistes du service

forestier, mobilisation d'acteurs locaux, faible participation des

populations.

Consolidation des approches

participatives dans un contexte politico-institutionnel favorable,

marqué par la Décentralisation et le transfert de

compétences relatives à la gestion forestière

(Promulgation loi 96-07 du 22 mars 1996).

Communautés rurales

responsables de la gestion des forêts (non classées et non

privées) de leurs terroirs respectifs.

Nouvelle forme de participation

locale dans la foresterie communautaire à l'origine de l'adoption d'un

nouveau code forestier en 1998.

Nouvelle foresterie permettant aux

populations d'être responsabilisées de l'aménagement et la

gestion des ressources tout en y tirant profits.

Secteurs connexes (agriculture,

élevage) associés, intégration des programmes forestiers,

agricoles et pastoraux. Disciplines (économie, sociologie...)

intégrées dans les politiques forestières.

60

Période

Coloniale

|

|

Période des

années 1970

|

|

Période post

1990

|

Période

post-

coloniale

Premier code forestier (loi 65-23

du 9 février 1965) et

réforme foncière (loi sur le

Domaine national). Volonté

de l'Etat de règlementer

l'exploitation des ressources.

Politique insistant sur la

conservation des ressources forestières et fauniques et centrée

sur la protection forestière, le reboisement et les opérations

sylvicoles.

Mainmise absolue de

l'administration sur les ressources forestière.

Période notamment marquée par la création

de parcs, réserves.

Permis d'exploitation souvent

attribués à des urbains au détriment des populations

rurales riveraines limitées au droit d'usufruits pour leurs besoins (de

subsistance) en produits forestiers.

Période des

années 1980

Changement de politique

forestière : les forêts communautaires (plantées par les

villageois) à la place des initiatives de reboisement de grande

envergure (du service forestier).

Ère des projets

communautaires et de la foresterie rurale avec l'adoption du PDDF.

Emergence des approches participatives.

Définition de

méthodologies d'intervention

forestière en milieu rural avec insistance

particulière sur la participation des populations

locales.

1985 : Création de la

Direction Reboisement et Conservation des sols. Populations

considérées comme main-d'oeuvre bénévole

préoccupée par la restauration du couvert

végétal.

Figure 13 : Frise chronologique de l'évolution des

approches dans le secteur forestier au

Sénégal

61

2. Différents acteurs de la gouvernance

forestière

La gouvernance des ressources forestières fait

intervenir un très grand nombre d'acteurs composant l'environnement

institutionnel. Ces différents acteurs peuvent être

répartis essentiellement en deux (2) catégories : la

catégorie constituée par les acteurs relatifs à l'Etat et

la catégorie des acteurs non étatiques et en particulier les

organisations de base et les ONG locales qui jouent un rôle relativement

faible essentiellement axé sur la formation et la sensibilisation des

communautés locales.

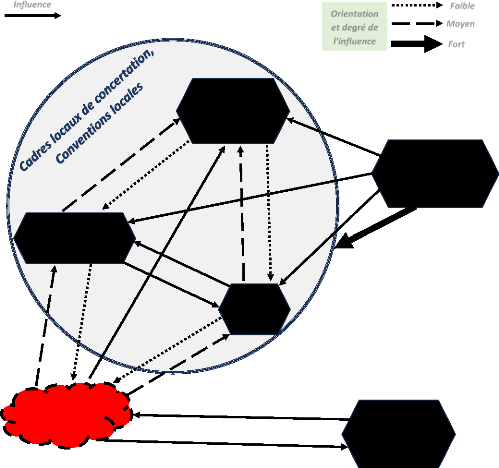

Influence

ACTEURS NON

ETATIQUES

(OCB, ONG)

PARTENAIRES

TECHNIQUES ET

FINANCIERS

COLLECTIVITES LOCALES

ETAT

Rébellion casamançaise

PRIVES PAYS

FRONTALIERS

(GAMBIE)

Orientation

et degré

de

l'influence

Faible Moyen

Fort

Figure 14 : Graphe des acteurs de la gouvernance

forestière et relations entre acteurs

62

La gouvernance des ressources forestières dans la

région de la région naturelle de la Casamance présente une

spécificité relative au longue conflit persistant, mettant en

évidence deux (2) acteurs majeurs : les rebelles qui participent au

pillage des ressources et embarrassent les efforts de surveillance et de

protection, et les acteurs du secteur privé originaires de la

République de Gambie travaillant de connivence avec les pilleurs

sénégalais en leur fournissant les équipements

nécessaires (matériels pour les coupes et véhicules de

transport) et en assurant le commercialisation des produits forestiers

frauduleusement exploités. Au sein des cadres locaux de concertation ou

des conventions locales, les populations conjointement avec d'autres acteurs

mènent des efforts louables à travers les associations à

but non lucratif appuyées par les partenaires techniques et financiers

qui conduisent des actions de protection de l'environnement en partenariat avec

les collectivités locales et les services techniques étatiques.

Ces initiatives en faveur des dynamiques multi-acteurs sont accompagnées

par divers bailleurs de fonds internationaux dont Livelihoods, la Fondation

ACRA...

|