1.3.3. L'attractivité illusoire du modèle

urbain :

La diffusion des l'habitat post-ksourien

41 sous forme de quartiers extra-muros,

conséquence de l'éclatement des Ksour et de la

dépréciation généralisée de l'habitat

traditionnel, oppose banalisation à authenticité. Cette forme

d'urbanisation trop banale, car elle procède par mimétisme, et ne

fait jamais appel au passé, où les lotissements se ressemblent

est synonyme d'uniformisation et de falsification de l'identité

territoriale des palmeraies de la réserve. Faits de matériaux de

construction non adaptés aux conditions climatiques

sévères, (béton armé, brique de ciment, verre,

acier), sans espaces verts, sans infrastructures ni services de base. Les

constructions contemporaines font preuve d'une pauvreté d'imagination.

La rupture qu'elle marque par rapport au contexte urbanistique et paysager

immédiat et le maque d'identité qu'elles manifestent en sont les

caractéristiques les plus frappantes. Cette urbanisation est une forme

d'acculturation territoriale qui développe des comportements

individualistes. Parce que le paysage est fonction de pouvoir ou d'absence de

pouvoir, si dans les conditions du développement urbain de la

réserve le paysage de la palmeraie est dégradé, c'est

par défaut d'autorité et des règlements peu ou pas

appliqués. La loi sur le patrimoine culturel (loi

22-80) et le code d'urbanisme (la loi 12-90) et

surtout le permis de construire sont dérégulés en

permanence et n'ont pas d'effets à cause de l'absence d'autorité

pour l'appliquer. Dans la zone d'étude, la banalisation des paysages

ruraux et urbains a des répercussions qui vont au-delà de la

simple altération visuelle ou picturale. Elle a aussi des

retombées économiques considérables dans ce sens où

la dégradation de la qualité paysagère entraîne la

perte d'un potentiel fondamental à l'économie de tourisme

culturel et écologique, pilier important du développement des

oasis. Il est essentiel donc de contenir les changements du mode d'habitat en

vue de les orienter et les organiser afin de réduire la

dégradation urbaine et les déviations paysagères qui s'en

suivent. Il convient de tracer une politique de sauvegarde et de

réhabilitation,

40 Les nouvelles constructions qui

remplacent l'habitat historique ne manquent pas seulement de

l'esthétique mais aussi des infrastructures et des services sociaux de

base. Les eaux usées sont rejetées dans des fosses sceptiques

creusées dans le jardin de l'habitation et des inquiétudes

commencent déjà à s'installer par rapport à la

qualité des eaux de la nappe.

41 Dans l'évolution

générale de l'habitat des oasis, le terme habitat «

post-ksourien » désigne les zones résidentielles

qui se sont développées autour

des Ksour et en de leurs murailles comme forme d'habitat

postérieure au mode traditionnel. L'apparition de ce mode d'habitat

faisant usage de béton armé et de la brique du ciment et d'un

tracé où les habitations ont passé de la forme

agglomérée à la forme en parcellaire illustre le malaise

de l'urbanisation contemporaine des oasis et ses effets sur la

déstructuration économique de la société oasienne

et la disparition des ses valeurs socioculturelles.

voire de modernisation, des principaux Ksour

d'intérêt historique, paysager et écologique. On pourrait

envisager l'implication des opérateurs privés pour leur

reconversion en équipements touristiques (les auberges, les maisons

d'hôtes...) ou en équipements de loisirs et de culture (les

écomusées, les maisons d'arts et des métiers

traditionnels, les centres culturels, les maisons de jeunes, les centres

cinématographiques, etc.). Les nouvelles constructions qui remplacent

l'habitat historique ne manquent pas seulement de l'esthétique mais

aussi des infrastructures et des services sociaux de base. Les eaux

usées sont rejetées dans des fosses sceptiques

creusées dans le jardin de l'habitation et des inquiétudes

commencent déjà à s'installer par rapport à la

qualité des eaux de la nappe. Dans l'évolution

générale de l'habitat des oasis, le terme habitat « post-

ksourien » désigne les zones résidentielles qui se sont

développées autour des Ksour et en de leurs murailles comme forme

d'habitat postérieure au mode traditionnel. L'apparition de ce mode

d'habitat faisant usage de béton armé et de la brique du ciment

et d'un tracé où les habitations ont passé de la forme

agglomérée à la forme en parcellaire illustre le malaise

de l'urbanisation contemporaine des oasis et ses effets sur la

déstructuration économique de la société oasienne

et la disparition des ses valeurs socioculturelles.

1.4. L'impact environnemental de l'urbanisation

:

Il est vrai que la transformation des palmeraies d'une

société agraire à une société urbaine offre

des opportunités considérables du développement local.

Pourtant, les manifestations de ce phénomène dans le territoire

de la réserve posent d'énormes problèmes de maîtrise

et d'encadrement.

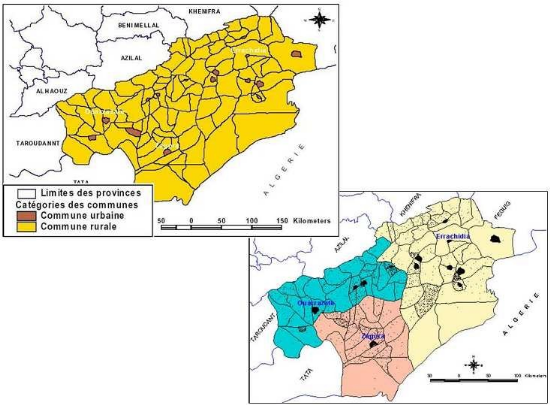

Figure 24 : Catégories des communes et

densité démographique dans les provinces de la RBOSM en

2004

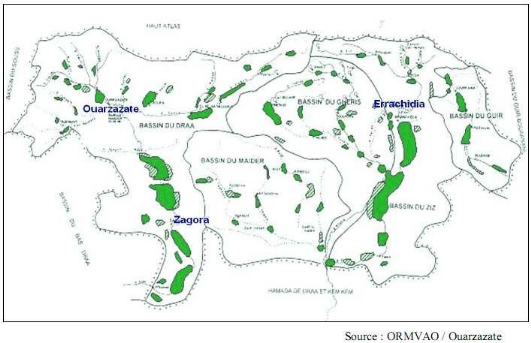

Figure 25 : Carte des palmeraies traditionnelles (zones

tampon de la RBOSM)

La concentration des avantages socioéconomiques de

l'urbanisation (l'emploi, l'éducation, la santé et les conditions

d'habitat) dans les centres urbains et les municipalités, au lieu de

favoriser le développement local entraine le basculement des populations

rurales vers les communes urbaines

favorisées par les politiques d'aménagement et

du développement. L'accroissement de la population urbaine suite

à cette dynamique d'immigration interne entraine la concentration des

activités économiques et des populations sur les zones tampon de

la réserve constituées des palmeraies traditionnelles qui sont

les seuls espaces vivriers de la réserve. La superposition des deux

cartes précédentes (figure 24) avec celle des palmeraies

traditionnelles (figure 25) illustre parfaitement le phénomène de

la pression anthropique sur les palmeraies ce qui signifie un

empiétement progressif sur les terrains agricoles. Il y a lieu de

s'interroger sur les mesures nécessaires pour maîtriser cette

dynamique spatiale pour préserver la qualité du milieu urbain et

des paysages naturels avoisinants. L'orientation majeure à ce niveau est

d'ouvrir les terres incultes à l'urbanisation et de mettre en oeuvre,

dans les zones tampon, des documents d'urbanisme en harmonie avec les objectifs

du statut de la réserve de biosphère dans le sens de

réconcilier la croissance urbaine et la sauvegarde de l'environnement et

de la diversité écologique et paysagère. Dans les zones

tampon de la réserve, constituées d'écosystèmes

extrêmement fragiles et qui repose sur des équilibres

précaires, la

sensibilité écologique et paysagère est

accentuée par la pression démographique et par l'augmentation

continue des besoins en terrains urbanisables.42 De

plus, l'urbanisation des zones tampon amplifie tous les

phénomènes de dégradation de l'environnement et du paysage

mentionnés auparavant tels que la désertification, la

dégradation du couvert végétal, l'érosion des

terres agricoles, la génération des déchets urbains et des

eaux usées. Les populations s'organisent et des associations de

protection de l'environnement se mettent en place. Même si leurs actions

demeurent

répétitives et de portée locale, il

faudrait les encadrer et les renforcer pour faire face au désengagement

de plus en plus prononcé de l'État de la gestion de

l'environnement. Les problèmes locaux relatifs à l'environnement

doivent être hiérarchisés pour fixer les actions à

mener en priorité. Cela permettra d'harmoniser les interventions des

associations et les lancer par la suite sur des programmes de travail

cohérents et concrets.

42 Certaines localités

enfermées vers la frontière sont sérieusement en voie de

disparition : Bleïda, M'Hamid, Taouz, N'kob, Tazarine.

|