CHAPITRE III : UN PROJET PAYSAGER POUR LE DEVENIR DU

TERRITOIRE OASIEN

Pour maitriser un paysage il est indispensable de veiller

à son développement harmonieux et intelligent. Il faut

réparer les erreurs de l'occupation de l'espace et redresser les impacts

non désirables des activités humaines sur le milieu. Le projet

paysager apporte à une stratégie d'aménagement une

signification écologique que culturelle et une dimension de

développement humain très forte. Cette seconde étape dans

l'élaboration de projet de territoire a pour objectif :

- de déterminer les principes d'intervention visant

l'amélioration de la qualité paysagère et l'insertion des

aménagements futurs;

- de réfléchir aux usages des espaces naturels

et aux sites remarquables du territoire intercommunal à

privilégier en fonction de leur valeur paysagère et de fixer des

règles d'occupation de l'espace.

C'est une étape de propositions et de choix

d'orientations de la part des acteurs. Le rôle de paysagistes et des

gestionnaires de l'environnement est très important pour aider à

bâtir des propositions intégrées, et le rôle des

élus est déterminant comme décideurs des orientations

stratégiques.

Les échelles d'intervention :

Les propositions pour la requalification des paysages doivent

être réfléchies à deux échelles

différentes :

· À l'échelle de l'ensemble du

territoire, échelle des enjeux communs, les interventions sont

de nature thématique : la maitrise de mutations paysagères

urbaines, la protection des qualités du milieu naturel, la

préservation et la réhabilitation des entrées des communes

et des villages.

· À l'échelle de chaque

entité paysagère, il faut rechercher des

préconisations paysagères et environnementales en lien avec les

vocations économiques dominantes des différentes parties du

territoire : zones à usage réservé à certains types

de fréquentation, prescriptions architecturales en matière de

construction, pérennité de l'usage agricole des terrains,

meilleures intégration des travaux d'aménagement à

l'environnement.

Cette double approche permet d'intervenir de manière

cohérente sur tout le territoire, tout en affirmant les

spécificités de chaque entité paysagère. Les choix

d'aménagement et de développement doivent, quant à eux,

être réfléchis sur la base des usages de l'espace qui

seraient

les plus compatibles avec la qualité souhaitée

au territoire. Il s'agit de désigner les vocations dominantes de chaque

partie du territoire, c'est-à-dire ce à quoi on souhaite destiner

ces différentes parties selon leur aptitude à développer

des fonctions et des usages particuliers et, à partir de là, de

fixer des principes d'utilisation de l'espace.

Programme d'action et principes d'intervention

:

Pour chacune des situations paysagères

rencontrées, le projet de territoire consiste :

- à proposer des principes d'intervention sur les projets

d'aménagement;

- à préciser les actions à conduire pour

améliorer la qualité paysagère du territoire : contenu

des actions, localisation...

Ces principes d'intervention sont des lignes directrices et de

points de référence communs sur lesquels les élus, les

aménageurs, les maitres d'ouvre s'appuieront lors de la

réalisation des aménagements. À ce stade, on ne vise pas

à aboutir au plan d'aménagement d'un village ou d'un site

paysager ou naturel. L'objectif est de se mettre d'accord sur des principes

d'intervention et de traitement adaptés aux spécificités

du territoire. Dans ce stade, chaque nouveau projet, chaque action de

réhabilitation ou de protection valoriseront les atouts paysagers du

territoire, et permettront de renforcer son identité de façon

cohérente. La définition du programme d'action se fait à

l'échelle de tout le groupement de communes; elle permet un traitement

global du territoire et contribue à favoriser la cohérence des

actions. Le projet paysager défini à ce stade doit être

fortement corrélé à l'objectif dominant poursuivi au

travers de projet global de développement intercommunal et de sa

politique d'aménagement : préservation face à la pression

urbaine, objectif de valorisation touristique, d'amélioration du cadre

de vie des habitants, etc. Dans cet esprit, la réserve de

biosphère peut par exemple définir des thèmes

d'intervention prioritaires qui feront l'objet de fiches techniques

simples regroupées dans un guide à l'usage des communes.

Usages du territoire et occupation de l'espace

:

La qualité environnementale et paysagère d'un

territoire dépend intimement du type de développement

économique qui y est pratiqué, des choix d'aménagement

qui y sont faits : nature et localisation des activités,

équipements et infrastructures, aménagement foncier, gestion

forestière, etc. Sa revalorisation passe donc non seulement par des

actions de requalification ou de réhabilitation paysagère,

environnementale ou patrimoniale, mais par une réflexion sur les choix

d'aménagement et de développement. Dans notre territoire

d'étude, certaines zones sont menacées par la présence

d'activités trop agressives et par des usages de l'espace qui ne sont

pas toujours adaptés aux caractéristiques paysagères et

écologiques des lieux. Dans la région des palmeraies,

l'enjeu du projet de territoire est donc de

réfléchir au mode d'utilisation de l'espace au regard de la

qualité et de la sensibilité paysagère et environnementale

qui le caractérisent. Quelle est la vocation dominante de chaque

entité paysagère de notre territoire ? Quelles

conséquences en tirer de point de vue de l'occupation de l'espace et des

choix d'aménagement ? Il est clair que la capacité

d'infléchir les grandes mutations du territoire qui affecte

l'évolution des paysages est limitée et qu'il faut relativiser la

part des choix que peut formuler un groupement de communes. Tant

d'évolutions paraissent inéluctables ou dépendantes des

décisions nationales voire même internationales. Pourtant, en

détenant une bonne part des pouvoirs de planification de l'espace, et en

étant décideurs d'aménagement publics, les communes ont

des moyens, si ce n'est de choisir, tout au moins d'infléchir des

évolutions des évolutions indésirables : comment mieux

faire ce qui relève directement de leur marge de compétence

(outils de planification urbaine adaptés, travaux d'aménagement

judicieux et de qualité, choix de développement

intégrés à la réalité locale) ? Comment

créer les conditions pour que les actions des particuliers, des

entrepreneurs, des aménageurs contribuent à améliorer la

qualité du milieu de vie au lieu de le dégrader ?

Déterminer les vocations dominantes des

entités du territoire :

Quelle est la vocation dominante de chacune des entités

du territoire, en fonction de ses atouts et ses contraintes environnementales

et paysagères ? Au développement de quel type d'activité

est- elle le mieux adaptée ? Que peut-on faire sur telle partie du

territoire mieux qu'ailleurs ? Faut-il continuer à développer les

zones urbaines sur cette partie du territoire alors que sa qualité

paysagère et naturelle constitue un potentiel touristique ? Des espaces

apparaitront plus propices que d'autres aux activités agricoles,

d'autres présenteront de réels atouts pour une valorisation

touristique, d'autre encore pour un développement résidentiel. Il

s'agira alors pour les communes de prendre les décisions qui s'imposent

pour permettre un aménagement en cohérence avec la vocation de

chaque lieu. Ainsi, dans l'avenir, les vocations économiques de l'espace

ne constituent pas une menace pour la qualité paysagère du lieu

et à son intégrité environnementale mais contribuent

à son maintien et à sa valorisation. Le projet de territoire est

de cette façon un nouveau regard sur le territoire qui amènera

à remettre en cause des projets d'aménagement dans leur

conception ou dans leur réalisation et à prévoir des

conditions particulières pour l'occupation de certains espaces.

Définir son projet d'aménagement et de développement en

partant d'une réflexion sur le potentiel paysager et naturel est une

démarche nouvelle. Nous proposons donc des modes de questionnement et

des lignes de conduite permettant d'aborder les usages futurs des espaces du

territoire de la réserve de biosphère des oasis.

Définir les règles de jeu pour

l'occupation de l'espace :

Il s'agit de définir, au sein de chaque entité

paysagère des règles de jeu de l'occupation de l'espace. En

fonction de sa ou ses vocations dominantes, on déterminera la nature des

activités à favoriser, à développer, à

réglementer et les zones correspondantes :

- maintenir les activités agricoles, préserver

la qualité naturelle, favoriser le caractère paysager de

l'espace;

- développer des activités touristiques et

certains types d'accueil;

- orienter la gestion et la restructuration de la

palmeraie;

- interdire certains types d'activités dans des lieux

de grande sensibilité environnementale ou paysagère, tel que les

décharges, les rejets d'assainissement, la construction en béton

armé...

On orientera aussi la localisation des activités :

- localiser les futures zones d'urbanisation;

- choisir des espaces à valoriser pour le tourisme;

- définir des zones naturelles;

- définir des zones agricoles.

La charte paysagère : un contrat intercommunal

sur des objectifs et des moyens.

Lorsque la structure intercommunale a arrêté les

orientations pour son projet territorial, il lui reste à en

définir les modalités concrètes de réalisation ce

qui suppose des engagements formels. C'est l'objet de cette dernière

étape, celle de la validation du projet de territoire et de

l'élaboration de la charte intercommunale, document sur lequel

s'engageront librement les signataires. À ce stade, il importe de :

- définir les moyens nécessaires à la

mise en oeuvre et le rôle de chaque acteur dans celle-ci;

- établir le document de charte;

- amener chaque partenaire à s'engager sur cette

charte;

- assurer la pérennité de la charte et donc la

bonne continuité du projet.

Les moyens de la mise en oeuvre :

L'enjeu est de réunir toutes les conditions qui

favorisent la mise en oeuvre d'un programme d'actions dans le respect de la

charte et la pérennité des choix d'aménagement. Pour

chacune des actions définies, il s'agit de définir les moyens et

les acteurs qui seront chargés de les mettre en oeuvre.

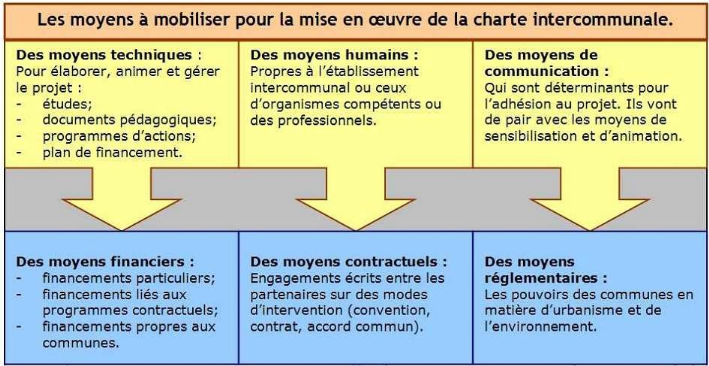

a. Les moyens d'action :

Il s'agit de traduire chaque orientation du projet paysager

en action concrète assortie des moyens de sa réalisation. Les

moyens seront de nature technique et humaine, financier, réglementaire,

de formation et de communication tel que cela est illustré dans le

tableau suivant :

Tableau n° 9: Les moyens de la mise en

oeuvre de la charte intercommunale

b. Les moyens humains :

Dans la mesure où le groupement de communes dispose

d'une équipe technique, elle peut être mise à la

disposition des communes pour les aider et les assister dans la mise en oeuvre

du projet paysager. Les moyens humains, ce sont aussi les personnels

compétents des services administratifs, les cadres associatifs, les

professionnels des ONG internationales impliqués dans des projets de

développement local avec lesquels des conventions de partenariats

peuvent être signés.

c. Les moyens techniques :

L'apport technique se traduit par l'élaboration

d'études spécifiques, par la mise en place de programmes

d'actions précis et par la réalisation d'outils d'aide

technique.

d. Les moyens financiers :

Le projet pour le paysage ne sera viable que si les communes

ont la capacité de dégager des moyens pour le financer. Le

groupement peut disposer d'un financement propre (taxes, lignes

budgétaires...) qui lui permettra d'initier son projet de paysage et de

mobiliser facilement d'autres partenaires, notamment le fonds de

l'équipement communal, pour apporter des financements

complémentaires. Le succès d'une politique paysagère ou

environnementale ne requiert en aucun cas des financements spéciaux.

Tout dépend de la capacité des communes à concevoir de

meilleurs projets dans le cadre de financement communs : par exemple

réaliser des aménagements de villages de qualité dans

la cadre des subvenions publiques ordinaires.

e. Les moyens réglementaires :

Certains aspects du projet paysager gagneront en

efficacité s'ils trouvent une parfaite traduction dans les documents

d'urbanisme. Ceux-ci devront être adaptés afin de prendre en

compte les orientations définies dans le projet paysager commun. Ces

moyens réglementaires qui relèvent soit de groupement soit de

chaque commune peuvent concerner par exemple :

- l'élaboration d'un Schéma directeur

d'aménagement intercommunal afin de mieux prendre en compte

l'environnement et le paysage;

- la prise en compte par les communes du projet de paysage

à l'occasion des révisions d'un Plan d'Aménagement;

- la définition des prescriptions communes de permis de

construire qui seront reprises dans les documents d'occupation de l'espace;

- la mise en place d'une politique d'acquisition foncière

orientée vers la préservation des qualités des milieux

naturels sensibles et du paysage;

- la sollicitation de l'État pour la mise à

l'étude de procédures de protection paysagère, au titre du

plan national de le restructuration de la palmeraie (qualité des

prescriptives internes et externes de la palmeraie, prise en compte des

sensibilités paysagères dans les travaux de restructuration,), la

loi sur la conservation du patrimoine culturel, le code de l'urbanisme, le

règlement sur le classement des sites d'intérêt biologique

et écologique (sites inscrits pour les paysages ruraux remarquables,

sites naturels de valeurs paysagère;

En matière d'affichage, bien qu'il n'existe pas encore

d'assises juridiques spécifiques, la loi sur la conservation du

patrimoine réclame le respect de la visibilité des monuments

historiques. Sur cette base, on peut veiller à la mise en place dans

chaque agglomération de zones d'affichage autorisé,

définissant la localisation, les modes d'implantation et les normes de

taille des supports d'affichage.

f. Les moyens contractuels :

La charte signée par les communes du groupement porteur

de projet rassemble les dispositions acceptées par chaque commune pour

la maitrise du devenir du paysage sur son territoire. Au travers de cette

charte, le groupement s'engage sur un programme d'actions qui seront

menés en partenariat avec des organismes compétents. Les

services publics et les organismes socioprofessionnels intervenant sur le

territoire peuvent être liés par des conventions d'application de

la charte pour la mise en oeuvre d'actions spécifiques.

g. Les moyens de communication :

La prise en compte de paysage et de l'environnement dans les

programmes de développement et d'aménagement implique d'engager

des actions d'information et de sensibilisation à l'égard de tous

ceux qui interviennent sur le territoire et ceux qui y vivent. À chaque

public peuvent être adaptés des outils de sensibilisation

spécifiques :

- l'édition des guides sur le paysage et

l'environnement;

- l'édition des fiches de présentation du

projet;

- la préparation des dossiers de presse pour la presse

locale et nationale;

- des activités pédagogiques dans le milieu

scolaire;

- des manifestations : expositions, conférences, des

journées thématiques sur le paysage, l'environnement, le

patrimoine;

- des chantiers bénévoles d'entretien du paysage

ou du cadre de vie;

- des ateliers de formation pour les professionnels de

l'aménagement et les associations locale.

Pour l'organisation d'actions de formation/sensibilisation, il

est important de disposer de personnel qualifié. Compte tenu de contexte

des oasis, étant une aire protégée de valeur universelle,

l'aménagement des itinéraires des panoramas du territoire est un

outil de sensibilisation et de conscientisation très approprié.

Cette action peut avoir une double vocation : sensibiliser la population

à la diversité paysagère et écologique de leur

territoire et faciliter aux touristes la découverte des richesses

territoriales locales. Ce type d'action nécessite la mise en place d'un

plan de signalisation des sentiers et des sites remarquables pour faciliter la

découverte des paysages et des richesses naturelles et patrimoniales.

Sur ces sentiers, des sorties guidées peuvent être

organisées à vocation diverses : paysagère,

écologique, botanique, archéologique...

Le document de la charte :

Il s'agit maintenant de traduire l'ensemble de ces

dispositions dans un document qui engage ses signataires et assurera la

pérennité de cette approche. La charte paysagère,

instrument d'aménagement intercommunal, est le document de

référence commun qui donne la ligne de conduite que chacun doit

respecter sur le territoire. La charte paysagère se concrétise

par plusieurs documents :

a. Le document cartographique :

Une carte de référence où figurent les

vocations et les mesures de protection et d'aménagement par type

d'espace. Ce document présente une illustration visuelle du et

traduisant les orientations retenues quant à l'usage du territoire et

aux règles d'occupation de l'espace. Ce document cartographique est

complété par des cartes thématiques ou par

entité paysagère. À cette étape, les cartes ne

sont plus des cartes de présentation de l'état du territoire. Ce

sont des cartes prospectives, c'est-à-dire des outils de

référence qui montrent les choix opérés, et

présentent les

orientations principales par type d'espace et la nature

des interventions.63

b. Le document écrit :

C'est un complément de la carte qui présente

l'ensemble du projet par entité paysagère et par thèmes.

Il doit contenir les vocations arrêtées pour chaque type d'espace

du territoire intercommunal, les orientations prises pour la requalification

des paysages et la protection de l'environnement, les principes pour les

aménagements futurs des différents espaces du territoire, un

63 Le dossier cartographique du

projet doit aussi faire objet d'une exploitation pédagogique :

utilisation pour des expositions, pour la réalisation de brochure et des

guides de sensibilisation.

programme d'action avec une hiérarchisation des

priorités, les règles de conduites à respecter par chaque

catégorie d'acteur, les moyens à mobiliser et les programmes

d'action à mettre en oeuvre.

c. Des documents par commune :

La charte peut comprendre des documents à

l'échelle communale qui traduisent les orientations du projet

paysager pour chaque commune et en précise l'impact sur son territoire.

Ce peut être une carte particulière ou un guide de

recommandations. Chaque commune peut ainsi s'approprier le projet au regard de

ses compétences et des priorités. Il faut que chaque commune de

groupement porteur de projet dispose du document cartographique et écrit

complet de l'ensemble du territoire. En somme, la charte paysagère,

engage ses signataires sur un projet de développement territorial

commun. Tout l'enjeu réside dans sa capacité à

mobiliser, à associer et à convaincre l'ensemble des partenaires

pour mettre en oeuvre la politique choisie pour l'aménagement et le

développement de leur territoire. Elle traduit les intensions du

groupement quant au devenir du paysage intercommunal, fixe les grands principes

de projet de territoire et ses orientations majeures et précise les

moyens à engager pour leur réalisation. Elle doit

également prévoir les conditions de sa mise en oeuvre, un

délai de validité et les conditions de son évaluation et

de sa révision. La charte paysagère n'a pas de valeur

réglementaire particulière en tant que tel, et elle n'est pas

opposable aux tiers. Cependant, le recours aux outils réglementaires,

notamment au travers des documents d'urbanisme, permet de mesurer le

degré d'intégration intercommunal au projet de paysage et

à la répartition des responsabilités entre les communes de

groupement. Elle doit être objet d'une présentation publique,

bénéficier d'une publication et être et facilement

consultable. Pour un groupement de communes, bâtir une politique

paysagère c'est s'interroger sur l'avenir de son territoire et prendre

conscience du rôle de l'environnement et du paysage comme leviers de

développement.

Le projet de territoire qui intègre ces

considérations est une démarche en émergence au Maroc.

Elle offre aux groupements de communes un cadre méthodologique leur

permettant :

- d'analyser ensemble les caractéristiques de leur

paysage et lui attribuer une valeur de développement

économique;

- de réfléchir aux vocations des différents

espaces du territoire et à ce que l'on souhaite qu'ils deviennent;

- de prendre de façon volontaire des mesures

destinées à mieux maitriser le devenir du paysage;

- d'élaborer un programme d'action qui soit plus qu'une

série de mesures réglementaires;

Cette approche s'avère très

fédératrice pour l'action intercommunale. Elle permet d'envisager

l'aménagement et le développement du territoire en dehors de

débats relatifs à la mise en oeuvre d'un projet précis.

À ce titre, les chartes paysagères constituent une nouvelle

opportunité pour les communes de renforcer leurs liens ou de les

créer lorsque l'intercommunalité est expérience nouvelle.

Elles sont également une opportunité de structurer un dialogue

avec leurs partenaires économiques, administratifs et associatifs.

Engagement à un meilleur aménagement du territoire,

«les chartes paysagères permettent aux

communes d'appliquer à leur niveau un des principes essentiels de la

conférence de Rio : le droit des générations futures

à un environnement préservé, facteur d'un

développement durable ».

|