INTRODUCTION GENERALE

«Le soleil ne doit pas se lever ou se coucher deux

fois sur une femme en train d'accoucher». Proverbe

africain

Depuis les années 1950 et 1960, les pays en

développement ont accompli des progrès sur le plan du

développement humain, progrès que mettent en évidence les

rapports annuels publiés par les agences internationales telles que le

Programme des nations Unies pour le Développement (PNUD) ou la Banque

mondiale. Néanmoins, le dénuement des populations de certains

pays reste immense et les progrès humains des trente dernières

années n'ont été ni uniformes ni harmonieux. La

santé des populations, composante essentielle du développement

humain, est souvent précaire et les indicateurs sanitaires

inquiétants. Ainsi, selon les estimations du PNUD de 2003,

l'espérance de vie est encore inférieure à 50 ans dans une

20e de pays en développement et 14 millions d'enfants de

moins de 5 ans meurent encore chaque année et la sous-alimentation

frappe plus de 150 millions d'enfants. Enfin, plus de 4,5 milliards de

personnes n'auraient pas accès aux services de santé.

Dans des contextes où l'offre de services de santé

modernes est peu importante et les ressources sanitaires plus ou moins

accessibles, l'émergence de questionnements relatifs à

l'utilisation de ces services peut a priori sembler paradoxale. En effet d'une

part, les besoins sont immenses et les services trop rares pour y

répondre convenablement, et d'autre part, l'on constate, lorsqu'on

implante des services censés répondre à ces besoins par

les populations et aux mécanismes susceptibles de l'influencer.

Malgré le développement de tout un champ de

recherche autour de ce thème, il est impossible de dégager une

vision d'ensemble de l'utilisation des services de santé,

phénomène complexe et toujours difficile à comprendre.

Ainsi, différentes lectures de l'utilisation sont possibles selon, par

exemple, que le regard se porte sur le marché des services de

santé ou sur les comportements de santé des individus ou bien

selon que l'observation est centrée sur les expressions spatiales (quels

services sont ou ne sont pas

utilisés ?) ou temporelles (quand ces services sont-ils ou

ne sont-ils pas utilisés ?) de l'utilisation.

A la fin des années 1970, on commence à revoir les

stratégies de développement des services de santé. Les

économies et les termes de l'échange se dégradent, le

poids de la dette publique atteint souvent des niveaux critiques, les

ressources consacrées au secteur de la santé stagnent ou plus

souvent régressent et les grandes ambitions des années

précédentes apparaissent de plus en plus difficiles à

satisfaire.

Les problèmes de la santé maternelle et

infantile, malgré les efforts considérables qui ont

été déployés depuis plusieurs années,

continuent de focaliser l'attention de la communauté internationale et

des pouvoirs publics. En moyenne, 400 mères décèdent pour

100 000 naissances vivantes (Tchad et Culture n° 251, 2006). Un ratio

beaucoup plus élevé dans les pays à faible revenu allant

jusqu'à 1600 voire 2000 dans certains endroits. Chaque minute, 5 290 000

femmes meurent en donnant naissance à travers le monde chaque

année (ONU, 2000)1. Pour une femme qui meurt, 30 sont

handicapées, 47% de ces décès et 60% de ces handicaps se

passent en Afrique alors que la population du continent ne représente

que 12% de la population mondiale. En Afrique, presque la totalité de

ces décès concernent l'Afrique subsaharienne. A la

Conférence Internationale sur la Population et le Développement

(CIPD) tenue au Caire en 1994, la plupart des pays africains se sont

fixés comme objectif de réduire significativement le niveau de

mortalité maternelle. Ce dernier est la cible deux des huit Objectifs du

Millénaire pour le Développement (OMD). On remarque cependant,

dix ans plus tard, que le niveau de mortalité maternelle reste

élevé et presque stable dans ces pays. Etant donné que la

plupart des causes médicales des décès maternels peuvent

être prévenues (WHO, 2002), ce phénomène se justifie

par le faible taux de recours aux soins maternels. D'après l'OMS, la

fréquence du recours aux soins prénatals parmi les femmes

enceintes est de 63% en Afrique contre 97% en Europe, 95% en Amérique du

Nord, 73% en Amérique Latine et Caraïbes et 65% en Asie. La

fréquence du recours à l'assistance médicale pendant

l'accouchement est davantage plus faible : 42% en Afrique contre 98% en Europe,

99% en Amérique du Nord, 75% en Amérique Latine et Caraïbes

et 53% en Asie (WHO, 2002). Selon la même source, moins de 30% des femmes

reçoivent les soins postnatals en Afrique subsaharienne contre 90% dans

les pays développés. Du fait de la faiblesse des services de

1 Il s'agit d'une estimation des Nations Unies

soins ou de l'absence de la sécurité sociale, de

la pauvreté, de l'ignorance, des contraintes culturelles ou du statut de

la femme dans la société, nombre d'Africaines perdent la vie en

voulant la donner. Elles sont des milliers à perdre leur vie parce

qu'elles n'ont pas eu accès aux soins appropriés, parce qu'elles

n'ont pas pu se rendre dans une structure sanitaire du fait de

l'éloignement des structures sanitaires, parce qu'ignorantes elles se

sont vu interdire la fréquentation d'un centre de santé, parce

qu'elles n'ont pas les moyens financiers pour se procurer des soins.

La mortalité maternelle n'est pas seulement un

problème sanitaire mais une injustice sociale car mourir en voulant

donner la vie est une question de violation des droits humains. Attendre un

enfant et le mettre au monde est un événement majeur pour chaque

femme, chaque couple, chaque famille car il constitue une prolongation de la

vie, voire une victoire sur la mort. Pourquoi alors ce drame silencieux qui ne

dit pas son nom : Voir une femme mourir au moment où cette

dernière donne la vie. Un pays qui envoie ses soldats en guerre pour la

défense de la patrie s'assure toujours qu'ils reviendront en bonne

santé. Pourquoi alors la femme qui est appelée à partir

à la guerre qui est la perpétuation de la race humaine ne doit

pas être sûre de revenir ?

Un proverbe Tanzanien illustre à merveille cette

situation. Une mère qui va accoucher son enfant dit ceci : « Je

vais à l'Océan chercher un nouveau bébé mais le

chemin est long, dangereux et il se peut que je ne revienne pas ».

C'est dire que plus qu'un drame, la mortalité maternelle est un

défi continental.

La revue de la littérature sur le sujet met en

évidence deux types de facteurs explicatifs du faible recours aux soins

modernes par les femmes dans les pays en développement pendant la

grossesse et l'accouchement : les facteurs relatifs à la demande de

soins et ceux relatifs à l'offre.

Dans le premier ensemble, on retrouve les facteurs culturels et

économiques.

Selon l'approche culturelle, la fréquentation des

services de santé dépend des institutions sociales telles que les

coutumes, les réseaux de solidarité, les perceptions ou

représentations symboliques de la grossesse et de l'accouchement, et du

degré d'ouverture à la modernité (Rwenge Mburano, 2007).

L'approche économique, quant à elle, met la fréquentation

des services de santé en relation avec les conditions économiques

dans lesquelles vivent les femmes (Rwenge Mburano, 2007). Dans le second

ensemble, on retrouve les facteurs suivants : accessibilité des soins

(en termes de disponibilité, de temps ou de coût),

qualification du personnel sanitaire, moyens techniques

disponibles, continuité des services, accueil des consultants, temps

d'attente, etc. (Tollegbé A., 2004).

Le niveau élevé de mortalité maternelle

observé dans les pays en développement en général

et africains en particulier, se justifie aussi par le fait que certains

facteurs relatifs à l'offre cidessus mentionnés, notamment

l'accessibilité à des soins obstétricaux d'urgence, la

qualification du personnel sanitaire et les moyens techniques disponibles,

déterminent directement le risque qu'une mère

décède pendant l'accouchement ou quelques jours après, en

cas de complications (RWENGE Mburano, 2007).

Les indicateurs démographiques et de santé au

Tchad restent extrêmement médiocres, reflétant le haut

niveau de pauvreté de la population. L'espérance de vie à

la naissance, de 50 ans (47 ans pour les hommes et de 54,5 ans pour les femmes

; EIMT, EDST, UNICEF et PNUD, 2004) est inférieure à la moyenne

des pays en développement.

.

Le Common Country Assessment (CCA, 2004) a identifié

cinq principales manifestations de la pauvreté humaine au Tchad

liées à des facteurs de risques ci-après: la faim et la

malnutrition résultent essentiellement du déficit et de

l'insécurité alimentaire ; la forte mortalité maternelle

et infantile est la conséquence de l'accès limité des

femmes aux services de santé de la reproduction ainsi que de

l'exposition des enfants à des maladies infectieuses et parasitaires ;

la forte incidence du VIH/sida et du paludisme est essentiellement due à

la non utilisation des moyens de prévention et de protection ;

l'accès limité à l'eau potable et aux services

d'assainissement est la résultante de l'insuffisance et du

dysfonctionnement des points d'eau modernes, des latrines et des

systèmes d'évacuation ; la forte déscolarisation au

primaire est causée par l'inaccessibilité économique

(surcoût) ou culturelle (perception) de l'école.

Les conditions de vie et d'hygiène très

défavorable constituent les principaux facteurs de la morbidité

et de la mortalité au sein de la population.

Bien que les mêmes données de l'EDST aient aussi

révélé qu'il y a une proportion importante des femmes

tchadiennes qui ne recourent pas aux soins modernes pendant la grossesse et

l'accouchement. Il a été observé que parmi les

dernières naissances survenues au cours de cinq dernières

années, moins de la moitié (43%) ont

bénéficié de consultations prénatales auprès

de professionnels de la santé (médecins, infirmières,

sages-femmes et accoucheuses traditionnelles formées).Ces consultations

ont été, dans leur grande majorité, effectuées

par

des sages-femmes (27%), dans une moindre proportion par des

infirmières (9%) et dans très peu de cas, elles ont

été dispensées par des médecins (3%) et des

matrones ou accoucheuses traditionnelles formées (4%). Cependant, pour

plus d'une naissance sur deux (56%), les mères n'ont consulté

personne au cours de leur grossesse. Il n'y a pas eu de recherches explicatives

sur les recours aux soins modernes pendant la grossesse et l'accouchement aussi

bien en sciences sociales (démographie, sociologie, anthropologie, etc.)

qu'en épidémiologie ou en santé publique.

La question de recherche ici est celle de savoir dans

quelle mesure la pauvreté constitue un obstacle à l'accès

aux soins obstétricaux au Tchad ?

L'objectif principal de cette recherche est d'établir

la relation qui existe entre la pauvreté et l'accès aux soins

obstétricaux afin de mettre à la disposition de tous les

intervenants en matière de santé de la reproduction des

informations pertinentes pour améliorer l'accès aux soins

obstétricaux au Tchad.

De façon spécifique, il s'agira de :

· Mesurer le niveau d'accès aux soins

obstétricaux au Tchad ;

· Mesurer le niveau de pauvreté au Tchad ;

· Mesurer l'impact de la pauvreté sur l'accès

aux soins obstétricaux au Tchad.

Cette étude présente les intérêts

aussi bien scientifique, politique, économique et social. En effet,

l'identification et la compréhension des facteurs qui sous-tendent le

recours aux soins obstétricaux peuvent permettre d'améliorer les

connaissances sur les déterminants de recours médical pendant la

grossesse et lors de l'accouchement en vue d'élaborer un cadre d'analyse

adapté à la situation observée dans les pays en

développement en intégrant les éléments

contextuels.

Sur le plan politique, la connaissance des

déterminants de la fréquentation des services de santé

moderne permet de donner une orientation appropriée, suivie et

rigoureuse à la politique de population en promouvant le bien-être

social de la population en général, et celui des femmes et des

enfants en particulier. Pour atteindre cet objectif, les politiques de

population doivent intégrer l'aspect social et communautaire afin

d'être acceptables et acceptées par les populations pour avoir un

maximum de chance de succès, ASSEMAL Alfred (2003).

A travers cette étude, nous espérons apporter une

contribution à la promotion de la

870

500

1100

1100

880

980

580

56

630

24

44

38

60

42

16

47

920

16

Ratio de MM(pour 100 000) Accouchements assistés (%)

« Maternité à moindre risque » en

mettant à la disposition de tous les intervenants en matière de

santé de la reproduction, un ensemble d'informations pouvant leur

permettre de mieux orienter leurs politiques et programmes de santé en

général et en particulier ceux ayant pour but de favoriser

l'accès aux services de santé modernes en général

et les services de soins obstétricaux en particulier.

Ce travail comprend essentiellement cinq chapitres :

Le premier chapitre traite l'accès aux services de

santé modernes et aux soins obstétricaux dans les pays en

développement. Le deuxième chapitre est consacré au

contexte tchadien. Le troisième traite le cadre théorique et

à la méthodologie de cette étude qui sera faite sur la

présentation des données de base de cette recherche et la

procédure de construction des principaux indicateurs d'analyse. Le

quatrième chapitre est consacré à l'analyse descriptive de

l'influence de la pauvreté sur l'accès aux soins

obstétricaux au Tchad. Enfin, le cinquième chapitre examine

l'impact de la pauvreté sur l'accès aux soins obstétricaux

au Tchad.

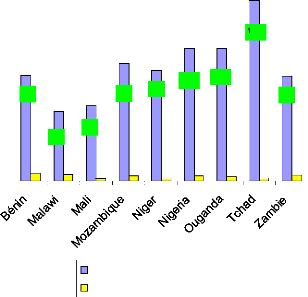

Graphique 1 : Ratios de mortalité

maternelle et taux d'accouchements assistés dans quelques pays de

l'Afrique subsaharienne (Source : UNFPA 2000- 2005)

|