2.3 Psychoacoustique

2.3.3 Perception de la hauteur tonale37

Ce qu'on appelle couramment la «hauteur tonale» (HT)

d'un son est conceptuellement difficile à définir d'une

manière explicite, générale, et tout à fait

rigoureuse. Selon l'AFNOR38 (1977), c'est «le caractère

de la sensation auditive lié à la fréquence d'un son

périodique, qui fait dire que le son est aigu ou grave selon que cette

fréquence est plus ou moins élevée».

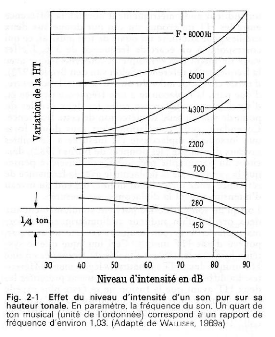

Il est connu depuis le XIXe siècle que la HT d'un son

pur de fréquence donnée est suceptible de varier lorsqu'on

modifie son niveau d'intensité. La «règle de Stevens»

(1935), veut qu'une élévation de niveau élève

(rende plus aigu`) la HT des sons de fréquence élevée,

laisse à peu près inchangée la HT des sons de

fréquence moyenne et diminue la HT des sons de basse fréquence.

Les résultats de Walliser (1969) confirment la validité de cette

règle.

La règle de Stevens n'a toutefois qu'une portée

statistique : l'effet de l'intensité sur la HT d'un son pur peut

différer fortement d'un auditeur à l'autre et il appara»t

même que, pour un auditeur donné, la variation de la HT avec le

niveau, à une fréquence donnée, peut être non

monotone (Verschuure et van Meeteren, 1975). En outre, Burns (1982) a

établi que cette variation peut différer systématiquement

Ð et même en direction Ð d'une oreille à l'autre du

même auditeur, ce qui suggère que l'influence du niveau sur la HT

est, au moins en partie, d'origine cochléaire.

Un son pur de fréquence et de niveau d'intensité

donnés n'a généralement pas exactement la même HT

lorsqu'on écoute par l'oreille gauche et par l'oreille droite. C'est ce

phénomène qu'on appelle la «diplacousie binaurale». Il

peut être extrêmement prononcé chez des sujets à

l'audition pathologique ; il existe cependant à un certain degré

chez tout individu. Pour un auditeur audiométriquement normal, la

différence entre les HT qu'évoque un son pur donné aux

deux oreilles peut atteindre un quart de ton musical, ce qui correspond

à un écart de fréquence de 3%.

Lorsqu'un son pur donné parvient simultanément

aux deux oreilles d'un auditeur audiométriquement normal, celui-ci

percoit toujours comme un son pur, pourvu d'une HT unique. Ceci

implique que le système nerveux central est capable de fusionner en une

HT unique deux HT monaurales légèrement différentes.

On peut alors se demander comment la HT d'un son pur Ð

dimension subjective de de ce son Ð varie-t-elle avec ce qui en est le

principal déterminant physique, la fréquence du son ?

Il existe une échelle «institutionnelle» de

la HT : c'est l'échelle de la muisique occidentale, selon laquelle la HT

est une fonction simplement logarithmique de la fréquence : du point de

vue des musiciens, deux sons purs a et b forment le

même intervalle de HT que deux sons purs c et d lorsque

les fréquences de a et b sont dans un rapport

égal à celui des fréquences de c et

d.

Cependant, Attneave et Olson (1971) ont clairement

démontré que, dans la majeure partie du domaine des

fréquences audibles, cette règle «institutionnelle» a

une réalité perceptive même pour des auditeurs qui ne

pratiquent pas la musique.

La HT d'un son pur varie sur une dimension

«grave/aigu» lorsque l'on varie sa fréquence. Cependant, cette

dimension grave/aigu représente-t-elle toute la HT d'un son pur

? Certains auteurs soutiennent qu'un son pur a, en fait, deux qualités

de HT : une qualité grave/aigu et une qualité de

«chroma». Le chroma serait une qualité selon laquelle deux

sons purs dont le rapport de fréquences est 2 Ð et qui forment donc

un intervalle d'octave Ð sont similaires ou identique (Bachem, 1950).

Corrélats neuronnaux de la hauteur tonale des sons purs

:

De la membrane basilaire de la cochlée (von

Békésy, 1960 ; Khanna et Leonard, 1982) jusqu'au cortex auditif

(Romani et coll., 1982), tout le système auditif des mammifères

manifeste un mode de fonctionnement tonotopique. Cela siginifie

qu'à chaque étage de ce système, passée l'oreille

moyenne, l'emplacement de l'activité mécanique ou

électrique évoquée par un son pur varie

systématiquement et régulièrement avec la fréquence

de ce son.

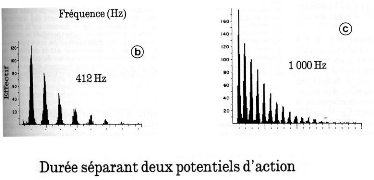

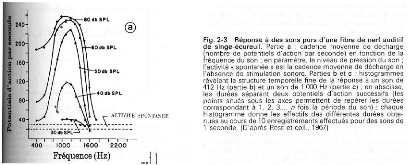

Chaque fibre du nerf auditif fonctionne essentiellement comme

un filtre passebande : sa cadence moyenne de décharge (nombre de

potentiels d'action par seconde) à un niveau d'intensité

donné est maximale pour une certaine fréquence de stimulation,

dite «caractéristique», et de moins en moins

élevée pour des fréquences de plus en plus distantes.

Codage temporel de la fréquence :

A l'émission d'un son pur de fréquence

f, le mouvement oscillatoire qui s'observe à différents

points de la membrane basilaire a la même fréquence (f)

que le son, et l'oscillation observable en chaque point se traduit par une

action périodique (de fréquence f) sur les cellules

transductrices associées à ce point. Les propriétés

du mécanisme de transduction sont telles que le départ d'un

potentiel d'action dans une fibre du nerf auditif tend à

co

·ncider temporellement avec une certaine phase du mouvement de la

membrane basilaire au point correspondant. Il en résulte que les

intervalles de temps entre les potentiels d'action qu'induit un son dans une

fibre sont liés à la période du son (1/f).

A la question «Comment la HT d'un son pur est-elle

codée physiologiquement ?», on a souvent considéré,

dans le passé qu'il n'y avait que deux réponses possibles,

l'hypothèse d'un codage exclusivement tonotopique ou l'hypothèse

d'un codage exclusivement temporel.

L'information temporelle que fournit le nerf auditif sur la

fréquence d'un son pur (lorsque la fréquence n'est pas trop

élevée) joue probablement un rTMle direct dans la perception de

sa HT ; la preuve la plus forte en est que deux sons purs peuvent être

percus comme appariés en HT alors que les emplacements de leurs patterns

d'excitation cochléaire diffèrent. Une sensation de HT semble

tout de même évoquable en l'absence d'une telle information,

puisque même les sons de plus de 5 000 Hz se différencient par la

HT. Ainsi nous pouvons en déduire qu'au niveau du nerf auditif, la HT

d'un son pur de fréquence inférieure à 5 000 Hz est

codée à la fois (et indépendamment) de facon

tonotopique et de facon temporelle.

|