IV.3. Les territoires de transhumance

saisonnière

La transhumance saisonnière se déroule sur des

zones bien éloignées et donc en discontinuité

géographique par rapport au territoire d'attache.

IV.3.1. Territoires complémentaires pour la petite

transhumance de

saison sèche chaude

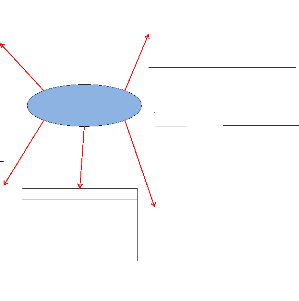

La petite transhumance peut être

considérée comme le déplacement de courte amplitude ou de

courte durée des éleveurs mbororo avec leurs animaux (Figure

13).

Relations sociales

- Accès libre

- Les bergers font pâturer les

TERRITOIRE

COMPLEMENTAIRE POUR LA PETITE TRANSHUMANCE

Fonctionnement

- Manque de coordination collective pour le départ en

transhumance entre les éleveurs - Conflits avec les maraîchers le

long des berges

- Conflits avec les agriculteurs pour les dégâts sur

les cultures lors du retour au territoire d'attache

- Déplacement de courte amplitude (20 km à

partir du territoire d'attache)

- Séjour de courte durée (2 à 3 mois)

- Utilisation des berges de cours d'eau (mars - mai et juillet

- septembre)

- Utilisation des petits hurum (mars - fin juin) -

Départ en transhumance en rang dispersé à intervalle de

deux à trois semaines selon les cas

- Pâturage peu fourni et de qualité médiocre

- Les éleveurs ayant beaucoup d'animaux laissent une partie dans le

territoire d'attache

- Utilisation des parcours naturels et notamment des fourrages

arborés

- Réception des compléments alimentaires comme le

tourteau de coton et le sel - Fin de la transhumance avec la

généralisation des pluies (fin juillet)

Pratiques pastorales

Statut du territoire

|

- Bassins de transhumance non

juridiquement classés comme espaces pastoraux

- Statut pastoral précaire

- Non appropriés par des acteurs

- Exploités par les agriculteurs des villages voisins

(berges pour le maraîchage, la riziculture)

- Exploités par les éleveurs de manière

saisonnière

- Vaine pâture

|

Pratiques agricoles

|

- Cultures maraîchères le long des berges - Mise en

place des culture vers la fin de cette transhumance (début avril)

- Dégâts minimes sur les cultures

- Retour des animaux dans le territoire d'attache pour la fumure

des parcelles

|

animaux en traversant les villages

- Le retour se fait par route à

cause des cultures qui

commencent à être mise en place

136

Figure 13. Fonctionnement des territoires

complémentaires pour la petite transhumance La petite

transhumance concerne d'abord les petits troupeaux et se pratique à

moins de 20 km du territoire d'attache. Deux territoires sont concernés

par cette transhumance pendant des périodes bien distinctes : la berge

de la Bénoué (mars - mai et juillet - septembre) et le hurum

de Gouna (mars - fin juin). Les départs en transhumance pendant

cette période se font en rang dispersé selon les types

d'exploitations à un intervalle de deux à trois semaines. C'est

chaque berger qui décide à quel moment partir, quel site choisir

et quel itinéraire suivre. En effet, les petits éleveurs partent

en transhumance plus tard que les autres. Le nombre réduit de leurs

animaux leur permet de rester quelques jours de plus sur le territoire

d'attache afin de pâturer les petits espaces dans ce territoire et dans

celui des villages voisins. Les éleveurs traversent des villages en

faisant pâturer leurs animaux en chemin avant d'arriver dans les

territoires complémentaires. Par contre, le retour se fait par la route

car les mises en place des cultures commencent à se

généraliser.

Le début du mois de mars, en pleine saison sèche

chaude (ceedu), est un moment très difficile pour

l'alimentation des animaux car le pâturage est peu fourni et de

qualité

137

médiocre. Le manque d'eau et la rareté des

résidus de culture aggravés par le début de la

préparation des champs pour la prochaine campagne agricole avec le

brûlis des restes des pailles de culture sont les principaux facteurs qui

déterminent les déplacements. Ainsi, après

l'épuisement des résidus des cultures pluviales, le cheptel

transhumant (horedji) effectue pendant la saison sèche chaude

(ceedu : février-mars-avril), de petites transhumances dans les

bassins de production céréalière de contre saison (sorgho

muskuwaari cultivé sur les argiles gonflantes et riz en

périmètres irrigués) ou dans les zones inondables pourvues

d'importantes superficies de pâturage naturel situées sur un rayon

de 50 à 75 km. Il peut être accompagné de certains animaux

du cheptel de case (souredji) si les territoires d'attache et de

proximité sont dépourvus de zones inondables accessibles au

bétail. En fin de saison sèche chaude (avril), certains

éleveurs non satisfaits si la saison a été rude pour le

bétail, descendent au sud pour bénéficier des pluies

précoces pendant 1 mois. Dans tous les cas, le bétail doit

retourner sur le territoire d'attache (mai, juin, juillet) pour finaliser la

fertilisation des parcelles à cultiver.

Les éleveurs qui ont beaucoup d'animaux en laissent une

partie dans le territoire d'attache surtout pour la fumure des parcelles, mais

aussi pour des besoins de production d'un peu de lait pour la famille et de

complémentation ou de soin aux animaux mal en point. Ces derniers

s'alimentent à partir des parcours naturels, principalement les

fourrages arborés lorsqu'ils ne sont pas détruits par les feux.

Ils reçoivent également des compléments alimentaires comme

le tourteau de coton et le sel.

Ces bassins de transhumance ne sont pas juridiquement

classés comme espaces pastoraux car cultivés ou inondés en

saison des pluies. Leur rôle fondamental pour l'élevage est

incontournable. Leur statut pastoral reste précaire du fait de la

concurrence à venir entre les éleveurs qui en font un usage

pastoral incontournable en saison sèche et les agriculteurs qui

pourraient être amenés à les défricher pour

implanter des cultures de contre saison (maraîchage, riziculture, etc.).

Leur gestion durable ne peut émaner que d'une concertation entre les

autorités traditionnelles en

charge, les services administratifs concernés et les

fédérations d'éleveurs et d'agriculteurs.

La fin de la transhumance dans cette zone s'achève avec

la généralisation des pluies, fin juillet. Elle peut

également être précipitée par les

dégâts dans les champs à proximité, obligeant les

éleveurs à s'enfuir plus tôt que prévu. Au retour,

toutes les pistes sont fermées par les champs. Les animaux ne peuvent

passer qu'en bordure de la route.

IV.3.2. Territoires délimités pour la

grande transhumance en saison des

pluies

La mise en culture des parcelles et l'exigüité des

parcours sur les territoires d'attache et ses environs amènent les

détenteurs de grands effectifs de bétail (80 têtes et plus)

à effectuer une grande transhumance vers des sites

éloignés (75 à 100 km) reconnus ou délimités

par l'administration ou l'autorité traditionnelle (Figure 14).

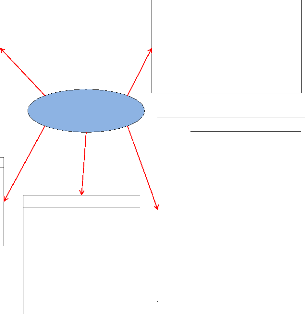

Relations sociales

- Accès libre à ces territoires

- Les bergers pâturent les animaux dans la zone

délimitée

- Les autorités traditionnelles contrôlent

l'accès à ces territoires - Paie d'une taxe d'accès par

les éleveurs

- Influence des hommes d'affaires et citadins pour l'accès

à ces territoires

- Tragédie des communs

TERRITOIRE DELIMITE POUR LA GRANDE

TRANSHUMANCE

Fonctionnement

- Manque de coordination collective pour le départ en

transhumance entre les éleveurs - Conflits à l'intérieur

de ces zones à causes des cultures des éleveurs et des

agriculteurs - Échanges entre les éleveurs et les agriculteurs

des villages voisins (lait, céréales) - Vente de lait sur les

marchés voisins - Utilisation du téléphone portable pour

les échanges avec les éleveurs des territoires d'attache et avec

les citadins

- Déplacement de longue amplitude (75 à 100 km

à partir du territoire d'attache) - Séjour de courte durée

(1 à 2 mois) - Utilisation des parcours naturels

- Faible complémentation des animaux - Départ en

transhumance en rang dispersé à intervalle très

rapprochées (2 à 3 jours selon les cas)

- Pâturage fourni et de qualité bonne - Les

éleveurs ayant beaucoup d'animaux laissent une partie dans le territoire

d'attache pour le lait et le labour

- Fin de la transhumance avec le début des

récoltes (fin septembre)

- Utilisation de bergers non peuls par certains

éleveurs

- Risques de prises d'otages contre de fortes

rançons

Pratiques pastorales

Statut du territoire - Zones de

transhumance juridiquement classés comme espaces pastoraux

- Statut pastoral plus ou moins stable selon la

personnalité de l'autorité traditionnelle compétente

- Appropriés par des acteurs (éleveurs et

agriculteurs des villages voisins)

- Exploités par les éleveurs de manière

saisonnière pendant l'hivernage

- Vaine pâture

Pratiques agricoles - Une violation

permanente des agriculteurs pour la culture du maïs et du sorgho pluvial -

Pratique de l'agriculture de case par les éleveurs

- Dégâts minimes sur les cultures

- Utilisation de la fumure organique

- Utilisation importante de la main-d'oeuvre par les

éleveurs pour les activités agricoles

138

Figure 14. Caractérisation des territoires

délimités pour la grande transhumance

139

Il s'agit plus généralement de la transhumance

du cheptel horedji vers ces sites de grands parcours de plaines ou de

collines difficilement cultivables. À la fin de l'hivernage, les animaux

retournent sur le territoire d'attache, pour valoriser les résidus de

cultures pluviales et fertiliser les parcelles des éleveurs.

L'accès aux pâturages éloignés pour la grande

transhumance d'hivernage passe à l'aller comme au retour par la route.

Les pistes de transhumance délimitées traversent les villages et

sont obstruées par les cultures.

Sur ces sites, les agriculteurs migrants cultivent de plus en

plus et pourraient prochainement ne plus respecter les limites de ces grands

parcours indispensables au pastoralisme. De même, certains

éleveurs commencent à y délocaliser une partie de leur

troupeau et pourraient à moyen terme s'y sédentariser et y

développer l'agriculture de la même manière que sur leurs

territoires d'attache originels.

La grande transhumance (ruumirde) (juillet - octobre)

intéresse de plus grands effectifs et des parcours de grande surface

partagés avec un grand nombre d'éleveurs dans le hurum

de Kalgué à l'ouest et la région de Dembo au nord peu

peuplée du fait du relief. Les gros éleveurs vont en transhumance

plus tôt (dès la mi-juillet) et vont plus loin à cause du

nombre assez élevé des animaux dont ils ont la garde. Les

éleveurs n'ayant pas assez d'animaux peuvent rester sur place ou juste

à côté du territoire d'attache, se contentant des espaces

de pâturage dans le territoire et autour des territoires voisins.

Pendant ce temps, les gros éleveurs convoient leurs

animaux en rangs dispersés et en petits groupes vers les espaces de

pâturage. Cette division du troupeau est choisie afin d'éviter les

dégâts des cultures en se frayant un chemin et pour valoriser au

mieux les pâturages et pour dissimuler leur capital aux yeux des preneurs

d'otage qui les rançonnent et des autorités traditionnelles qui

les taxent.

Dans certaines zones de grande transhumance, les

éleveurs très réguliers ou socialement bien

intégrés, délocalisent une partie du troupeau pour

atténuer divers risques et contraintes liés aux longs

déplacements annuels. Le bétail est confié à un

berger, généralement un membre de la famille, qui s'installe de

façon quasi-permanente sur le site, et ne ramène plus le troupeau

sur le territoire d'attache originel.

140

Des échanges d'animaux se font

régulièrement entre les troupeaux délocalisés qui

accueillent les veaux sevrés, et les troupeaux de case qui

s'enrichissent de vaches laitières accompagnées de leurs veaux.

Si le site se révèle intéressant, les bergers

ressortissants d'un même clan ou d'une même grande famille

agrandissent le noyau familial (mariage, rapatriement de femmes et d'enfants)

et parviennent à terme, à développer un nouveau territoire

d'attache sur lequel ils pratiquent également l'agriculture.

Bien plus qu'une simple stratégie d'élevage, la

délocalisation du troupeau participe d'une stratégie d'essaimage

des familles d'éleveurs et de sécurisation et fructification de

leur patrimoine animalier. Certes, intéressante à court terme

pour les familles d'éleveurs, cette délocalisation ne peut

être durable pour l'élevage que si elle échappe au

modèle préexistant de gestion des ressources naturelles sur les

territoires d'attache anciens. Tout développement agricole sur ces zones

d'accueil, doit être encadré et planifié de façon

à préserver ses fonctions pastorales.

Sur les territoires d'attache et de proximité, les

éleveurs accèdent gratuitement aux espaces et aux ressources, en

s'efforçant de respecter et de faire respecter les règles

traditionnelles. Par contre, sur les territoires de transhumance, ils sont

étrangers et doivent payer une redevance forfaitaire. Un montant de 20

000 à 40 000 FCFA par troupeau est payé au sarkin saanou

(ministre traditionnel de l'élevage). Cette redevance devient

symbolique lorsque le transhumant s'intègre socialement dans le terroir

et peut ultérieurement y délocaliser une partie de son troupeau

ou s'y sédentariser.

|