III.7.1. Le territoire, espace dont un groupe tire ses

moyens d'existence

Le territoire pastoral est considéré par Bernus

(1982) comme une « aire de nomadisation ». Une telle

définition selon l'auteur, n'empêche pas que d'un groupe à

l'autre, la notion de territoire varie. Elle semble plus floue chez les

certains éleveurs comme les peuls Wodaabe qui ne possèdent pas

d'espace collectif continu, mais des enclaves dispersées. Ils peuvent

ainsi abandonner leurs parcours en cas de difficultés (administratives,

climatiques..), quitte à revenir après la crise. Les Touaregs

semblent plus accrochés à leur territoire pour des raisons qui se

conjuguent : ils ont tissé des liens plus anciens avec leur

région, ils sont imbriqués dans une société plus

hiérarchisée, faisant partie d'un ensemble plus solidaire. Ils ne

quittent leurs parcours habituels que poussés par la

nécessité.

Notre expérience et nos observations dans le Nord du

Cameroun nous amène à considérer que le territoire de

mobilité pastorale un espace utilisé par les éleveurs pour

satisfaire les besoin alimentaires des animaux. C'est un espace

économique, mais aussi un espace écologique et un espace

vécu. Cela montre que le territoire de mobilité pastorale doit

aujourd'hui être abordé de manière globale, tant la

recherche permanente de consensus est nécessaire à toutes les

étapes de sa délimitation, de son accès, de sa gestion, de

son aménagement et de son utilisation. Ainsi, les outils mis en oeuvre

à l'heure actuelle pour l'appréhender doivent intégrer sa

diversification et sa complexification en coordonnant notamment les dimensions

sociales, politiques, économiques et environnementales, en

considérant tous les usages, sur la base d'une participation de plus en

plus active de tous les acteurs concernés de près ou de loin.

111

C'est pour cela qu'il faut prendre en compte les visions, les

imaginaires, les perceptions de tous ces acteurs.

Au-delà du territoire où un groupe satisfait ses

principaux besoins matériels, on pourrait parler du territoire

symbolique, qui unit une communauté dont chaque élément

possède la clef. C'est en somme un territoire géo-culturel

(Bonnemaison : 1982) dont tous les hommes se font une même

représentation. C'est l'espace auquel le voyageur aspire, cela peut

devenir le territoire rêvé qu'on a perdu ; c'est en somme le lieu

où s'incarne la conception collective d'un groupe vis-à-vis du

temps et de l'espace. Cette notion, ainsi définie peut se

matérialiser à différentes échelles (Bernus,

1974).

Cependant, la notion de territoire varie d'une

société à l'autre et même au sein d'une même

société. Chez les Touaregs, Bernus (1974) a montré que les

Imghad (vassaux, tributaires) dressent la carte de leur territoire en dessinant

les vallées et portent les puits où vivent et abreuvent leurs

principaux campements en saison sèche. Le territoire

représenté correspond à leur espace exploité. La

même question posée aux Imajeghen, ancien détenteurs du

pouvoir, reçoit une réponse différente. Ils incorporent

dans leur territoire, l'ensemble des parcours de toutes les tribus dont ils ont

le commandement traditionnel. Cela étend le territoire très loin

autour du campement de l'amanokal, lieu géométrique de

l'ensemble, lui fait de petits mouvements autour de chin Tabaraden. Il

y a ici correspondance entre territoire traditionnel et administratif. Pour les

imajeghen, tous leurs dépendants exploitent un espace collectif dont ils

Sont les seuls répondants. Le même terme, akal,

désigne le territoire des Imajeghen et celui des Imghad. Le premier est

un territoire politique revendiqué, et d'autant plus affirmé

aujourd'hui qu'il représente les pouvoirs d'une chefferie

déclinante. Le second représente un espace exploité

réellement, et manifeste l'indépendance économique d'un

groupe sur ses parcours. Le territoire de la tribu peut aussi se définir

selon la connaissance précise qu'en ont ses utilisateurs. Une

enquête menée par Bernus (1974) a montré que ce savoir,

infiniment précis sur l'espace exploité, est plus flou

au-delà : chaque puits, chaque vallon, chaque site préhistorique,

était connu, situé et décrit avec rigueur dans les

parcours habituels ; au-delà de certaines limites les réponses

étaient plus vagues, et la carte moins remplie. La toponymie

évoquait les événements les plus intimes du

112

groupe dans le territoire qu'il occupe et parcourt chaque

année ; au-delà, la toponymie connue ne désignait plus que

les puits et les sites majeurs.

Le territoire vécu, chez certaines populations

insulaires du Pacifique, correspond à deux besoins essentiels,

l'identité et la sécurité (Bonnemaison 1980). Cet espace

où les habitants sont enracinés, avec une adéquation quasi

parfaite entre les hommes et leur territoire, ne correspond pas à la

vision des nomades. Leur territoire, s'il s'incarne dans une région

donnée, est cependant plus mobile. La précarité des

ressources, la variabilité des pluies, la fréquence des crises,

provoquent des glissements et des déplacements. Le territoire peut se

recréer, sur un autre espace, avec de nouvelles références

et de nouvelles valeurs.

Le territoire est pour le nomade un espace maitrisé,

dont il connait toutes les ressources ; il est jalonné de repères

précis, sites préhistoriques, tombes anciennes, lieux de

batailles célèbres, puits et mares. Ce territoire où il

déplace sa tente et son campement incarne un univers mobile et libre. Le

territoire n'est jamais figé et peut à tout moment être

déplacé et reconstruit : il représente la

possibilité d'une liberté de réajustements toujours

possibles sous la pression d'événements inconnus (Bonnemaison,

1981).

Le territoire est considéré par les Touaregs

comme le résultat d'un travail qui seul permet de rendre viable la

nature à l'état brut (Claudot-Hawad, 1986 et 2008). La terre en

effet ne protège que si elle est parcourue, domestiquée,

modelée par les itinéraires nomades qui régulent les

relations entre les êtres humains et le désert ou, dit autrement,

entre la culture et la nature. Cette image renvoie à l'usage

économique raisonné du sol, géré et ordonné

de manière à rendre optimales l'exploitation et la reproduction

des ressources. Elle correspond également à des usages sociaux et

symboliques du territoire auquel s'identifient les individus et les groupes.

Concrètement, toute unité sociale, de la plus petite (le

campement) à la plus grande (la société tout

entière), est associée à un territoire-parcours extensible

selon les saisons, croisant d'autres parcours qui dessinent les trames

complexes du vaste maillage territorial et politique touareg. Chaque groupe

exerce des droits d'usage prioritaires bien que non exclusifs sur son parcours.

Ces prérogatives se déterminent donc par

rapport aux mouvements dans l'espace définis par des

étapes coutumières, liés à des droits territoriaux

définis, mais aux contours flexibles et négociables suivant les

conditions climatiques ou politiques (Claudot-Hawad, 2012).

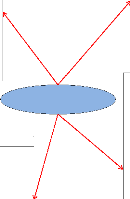

La figure 10 présente la définition, les

caractéristiques et les enjeux de pouvoir et les réalités

autour des territoires de mobilité.

TERRITOIRES DE MOBILITE PASTORALE

Définition et

présentation

|

- Espace approprié ou non, utilisé par les

éleveurs pour la satisfaction des besoins de leurs animaux

- Espace économique, écologique, vécu

- Espace à appréhender de manière globale

(consensus permanent pour sa délimitation, son accès, sa gestion,

son aménagement et son utilisation)

- Coordination des dimensions sociales,

politiques, économiques et

environnementales

- Considération de tous les usages et de la

participation de tous les acteurs (intérêts, visions,

perception)

|

Champ d'application du pouvoir traditionnel

- Domination du rôle du chef traditionnel pour le

contrôle, la gestion, l'exercice d'une autorité, une

compétence

- Zone d'influence des lamidats qui en connaissent

l'étendue, les limites, les utilisateurs

- Défense de la zone d'influence et d'autorité

au-delà des limites administratives et communales - Opposition du

territoire de l'Etat à la pratique féodale d'un pouvoir

hiérarchisé

- Influence des chefs traditionnels sur les choix des

politiques de gestion et d'organisation

- Perception des redevances à chaque installation,

passage

Caractéristiques

- Espace avec des ressources (terres, fourrages, eau...)

- Une localisation (local, proche, lointain) - Une dimension

(restreint, large)

- Une forme (étalée, compacte,

éclatée)

- Des propriétés (fourni, dégradé,

appété, non appété)

- Des aptitudes (disponible, libre d'accès, conflits

limités)

- Des contraintes (menacé, inaccessible, insuffisant,

conflictogène)

Une réalité sociale et

culturelle

|

- Mobilisation des moyens pour le contrôle des territoires

de mobilité (taxes traditionnelles, dons, consensus, réseaux

d'influence...)

- Sentiment d'appartenance et une appropriation

nécessaires à l'épanouissement des fonctions sociales

(rencontres, fêtes, mariages, baptêmes, palabres, renseignements,

nouvelles...)

- Relations avec d'autres communautés et rupture de

l'isolement social (alliances, contrats, échanges,

complémentarités)

- Construction d'une démarche identitaire et

communautariste par la fréquentation des mêmes territoires

- Des relations particulières nouées avec les lieux

de passage, de repos, d'escale, d'abreuvement, d'émondage des arbres

- Une connivence identitaire avec le territoire

fréquenté et les acteurs rencontrés

- Une construction sociale observée à travers les

initiatives de régulation à l'amiable des conflits

|

113

Figure 10. Définition,

caractéristiques, enjeux et réalités autour des

territoires de mobilité Le territoire de mobilité

est une notion concrète qui renvoie à un espace de terre avec des

ressources (terres, fourrages, eau). Le territoire de mobilité a une

localisation (local, proche, lointain), une dimension (restreint, grand), une

forme (étalé, compact, éclaté), des

caractéristiques physiques (fourni, dégradé), des

propriétés (appété, non appété), des

contraintes (menacé, inaccessible, insuffisant, conflictogène) et

des aptitudes (disponible, libre d'accès).

Le territoire de mobilité pastorale peut être

considéré comme la portion de la surface terrestre,

appropriée ou non par les éleveurs pour assurer la reproduction

et la satisfaction des besoins vitaux de leurs animaux (nutrition, abreuvement,

mouvement).

114

Ici l'attention doit être plus accordée à

la manière dont les éleveurs vivent le milieu où ils se

déplacent avec leurs animaux, la façon dont ils se l'approprie au

cours des différentes saisons, le sentiment qu'ils ont ou non de

l'utiliser et de le consommer à leur convenance, de se sentir parmi les

leurs dans leur mouvement, de s'intégrer et de se battre pour se

maintenir sur ce territoire. Les ressources en jeu sont essentiellement les

pâturages, les points d'eau naturels ou aménagés (sources,

mares, puisards, guelta, puits), le gibier, les produits de cueillette

et le bois (Claudot-Hawad, 2012). L'espace nomade est tendu, comme le

précise Retaillé (1989), entre des lieux éloignés

séparés par de vastes vides ; chaque lieu appartient à un

temps organisé, le territoire trouvant son lien dans le calendrier et

non dans la frontière ; en chaque lieu la diversité humaine,

sociale, économique se trouve concentrée, reproduisant presque la

totalité de l'environnement. Dans le lieu, enfin, ne varie que l'ordre

des composants, mais ils sont tous là, contrairement au lieu d'un espace

sédentaire rural qui est marqué par l'exclusivité.

L'espace nomade ressemble, de ce point de vue, à l'espace urbain.

Le territoire de mobilité est plus un espace

socialement construit qu'une terre appropriée par les acteurs majeurs

qui sont ceux qui l'exploitent directement (éleveurs,

agro-éleveurs notamment). Même si ce territoire est une

entité juridique et administrative reconnue, sa gestion échappe

au contrôle de l'entité officielle parce que le pouvoir

traditionnel dans le Nord-Cameroun y trouve un champ d'application de son

pouvoir.

III.7.2. Le territoire de mobilité pastorale,

un champ d'application du

pouvoir traditionnel

Le territoire de mobilité pastorale est dominé

par le rôle des chefferies traditionnelles qui contrôlent,

gèrent et exercent une autorité, une compétence. Ainsi,

les zones de pâturage rentrent dans les zones d'influence des lamidats

qui en connaissent l'étendu, les limites, les utilisateurs. Chaque

lamidat défend étroitement sa zone d'influence et essai de

maintenir son autorité sur ces espaces au-delà des limites

administratives et communales. Les lamibe font prévaloir

l'absolu du pouvoir, sans concurrence et exerce un monopole total sur les

espaces de pâturage : Ils sont alors souverain. L'idée de

territoire de mobilité pastorale se trouve ainsi liée à

celle de contrôle, et le justifie. Au

115

territoire de l'État tel qu'il résulte de la

théorie politique moderne s'oppose dans ce cas ceux qui

reflétaient d'autres structures du pouvoir : la pratique féodale

d'un pouvoir hiérarchisé et dont chaque échelon ne dispose

que d'attributs limités aboutit à une structuration d'espaces qui

s'emboîtent ou qui se chevauchent comme le note Gottmann (1973). Les

territoires de mobilités pastorales discontinus conquis lors des djihads

au début du XIXème siècle sont ainsi

contrôlés de manière féodale par les lamidats.

En tant que dépositaires et gestionnaires du foncier

rural, les autorités traditionnelles influencent les choix des

politiques de gestion et d'organisation des parcours (zones de pâturages,

pistes à bétail) délimités ou non. C'est pour cette

raison qu'il existe une ambigüité dans le comportement des

autorités traditionnelles. Malgré leur accord de principe pour le

bornage des zones de pâturage, les agriculteurs qui cultivent dans

l'espace délimité affirment que ce sont les lamibe qui

leur donnent l'autorisation de continuer à y cultiver. Ce qui remet en

cause évidemment les clauses de la convention signée et place les

éleveurs dans une position de faiblesse. Cette situation est entretenue

expressément par les autorités traditionnelles pour continuer

à bénéficier des « taxes d'arbitrage » que leur

versent les éleveurs chaque année afin de maintenir la zone non

cultivée. Dans un tel contexte, le rôle de l'État devient

alors indispensable afin d'imposer le respect des droits de

propriété ou d'usufruit permanent.

Au Nord-Cameroun, il existe dans les faits une

prééminence du droit traditionnel sur la législation

foncière de l'État. C'est pour cela que les territoires de

mobilités pastorales où les éleveurs vont en transhumance

sont coutumièrement gérés par les chefferies et les

sarkin saanou y sont omniprésents. Ce sont ces derniers qui

accueillent les éleveurs et connaissent leur emplacement au cours de la

saison. Les éleveurs leur remettent pour le laamii'do une

redevance à chaque installation. Selon l'ancienneté des

éleveurs dans les zones de transhumance, les redevances diminuent

jusqu'à devenir symboliques dans bien des cas. Lorsqu'ils ne font que

passer sur le territoire, les éleveurs ne paient rien pour le

pâturage. Et ce, d'autant plus que les éleveurs empruntent de plus

en plus les routes nationales pour atteindre les zones de transhumance. Par

contre, pour l'installation sur le site de transhumance ils s'acquittent d'une

redevance auprès des autorités du lieu, le plus souvent

négociée,

116

même s'il existe un taux officiel35. Les

éleveurs négocient des taux forfaitaires à 20 000 Fcfa par

troupeau. Soit une somme moindre que le taux officiel lorsque le troupeau

atteint 30 bovins.

III.7.3. Le territoire de mobilités pastorales

comme une réalité sociale et

culturelle

Les éleveurs tentent de mettre des moyens en place pour

contrôler les territoires de mobilité pour les animaux (taxes

traditionnelles, dons, consensus, influences). C'est comme si parlant de

mobilité pastorale, on parle des nomades, des Mbororo, des marcheurs

permanents. Les éleveurs ont le sentiment d'appartenance à ces

espaces de mobilité pastorale qui est une construction mentale, une

nécessité biologique pour eux-mêmes et pour leurs animaux.

L'appropriation d'une certaine étendue de territoire de mobilité

est ainsi nécessaire à l'épanouissement de certaines

fonctions sociales ; chaque lieu, selon les saisons, constitue une occasion de

socialisation, de rencontre et d'expression d'un évènement

précis (fêtes, mariages, baptême, soir au village...) et de

relations précises avec d'autres communautés voisines. Ce sera

l'occasion de demander les nouvelles de chacun, de se renseigner. À

travers la mobilité le groupe social n'est pas isolé. Il

entretient des échanges avec l'extérieure, avec les autres

à travers des alliances, des contrats, des échanges, des

complémentarités. Comme le relève Retaillé (1989),

l'affectation des individus à un territoire administratif

d'enregistrement ou à une identité ethnique transcendante n'a pas

beaucoup de sens en dehors de ces liens sociaux qui permettent la survie. Or,

ces liens ne sont pas territorialisés à l'intérieur d'une

surface délimitée portant à la fois une identité,

des richesses, des populations, des genres de vie. Rien n'est ainsi

découpé, tout est plus flou. Le lieu n'assigne pas une

identité qui réside dans autre chose, la tribu par exemple chez

les "nomades" ou la chefferie chez les "sédentaires". Mais alors

nomadisme ou sédentarité n'ont pas de sens puisque les pratiques

spatiales sont croisées et ne renvoient pas à une appartenance

spécifique.

35 200 à 500 Fcfa par tête de

bétail pour la taxe d'inspection sanitaire vétérinaire et

500 Fcfa par tête de bétail pour la taxe de transhumance.

117

Les éleveurs construisent leur démarche

identitaire et communautariste par la fréquentation des mêmes

territoires de mobilité. Ils assimilent leur appartenance à une

même communauté suivant les mêmes itinéraires et en

construisant une relation durable avec le territoire fréquenté.

Des relations particulières sont ainsi nouées avec les lieux de

passage, de repos, d'escale, d'abreuvement et même avec les arbres qu'ils

émondent au passage. Il existe une sorte de connivence identitaire avec

le territoire fréquenté et les autres acteurs rencontré

sur ce territoire, le long de ce parcours. Le territoire nomade comprend un

grand nombre de marqueurs, historiques (tifinagh, ruines

médiévales...), géographiques, mémoriels,

sacrés (tombes des martyrs et des saints, lieux de culte). Dans les

cartes établies par les nomades, le territoire s'organise autour des

points d'eau et des sentiers qui les relient (Bernus 1982 et 1988).

Le construit social à travers le territoire de

mobilité s'observe également par les initiatives de

régulation à l'amiable des conflits entre les éleveurs et

les agriculteurs. Les relations de confiance, de tolérance prennent

ainsi le pas sur les tensions perpétuelles.

|

|