III.4. Les enjeux et l'importance de la mobilité

pastorale

La pression sur les territoires ruraux s'accentue à

cause d'un fort accroissement démographique qui engendre

l'avancée des terres agricoles au détriment des pâturages.

Différentes études de cas notent que les pâturages se

réduisent comme peau de chagrin au sud du Tchad (Magrin, 2001) ou encore

au nord Cameroun (Moritz et al., 2013 ; Seignobos et Thys, 1998 ;

Kossoumna Liba'a, 2008). Les politiques nationales semblent avoir du mal

à concevoir des schémas d'aménagement des espaces ruraux

qui ménagent un accès pour tous aux ressources. Pourtant, en

même temps que les pâturages diminuent, les cheptels bovins

augmentent (Gonin, 2014). Cependant, depuis la fin des années 90,

différents travaux introduisent un regard renouvelé sur

l'élevage mobile.

El Aich et Waterhouse (1999) montrent comment le

pâturage peut favoriser la biodiversité et maintenir ainsi des

biotopes particuliers. Bourbouze, Lhoste, Marty et Toutain (2002) soulignent

que la mobilité pastorale est aujourd'hui considérée comme

un outil de lutte contre la désertification, même si la

démonstration scientifique du rôle de la mobilité dans la

protection de l'environnement n'est pas aisée comme le montrent les

travaux de Genin (2004), Dood (1994).

97

Contrairement à l'image répandue, ce sont les

troupeaux les plus mobiles qui présentent les meilleurs

paramètres zootechniques (PSSP, 2009) ; ainsi, la mobilité

permettrait d'intensifier la productivité des troupeaux. De nombreuses

études ont démontré à contrario que les pratiques

de nombreux commerçants bétail dans la cadre de l'embouche

bovine, constituent des troupeaux « maigres » à la fin de la

saison sèche pour les engraisser à l'herbe des parcours

grâce à la transhumance effectuée par les bergers peuls

(Colin De Verdière, 1995). Le même auteur montre que les

phénomènes de croissance compensatoire jouant à plein, les

animaux conduits dans une vraie logique pastorale reviennent avec une

conformation supérieure et incomparable avec leur état de

départ. Il montre que la productivité des systèmes

d'élevage sédentaire serait globalement inférieure de 20%

à celle des troupeaux nomades. Ceci donne sens à l'objectif des

éleveurs mobiles qui est en effet de rechercher en permanence les

meilleures conditions possibles pour leur troupeau, en s'adaptant aux

contraintes du milieu en ce qui concerne l'eau et le pâturage. En effet,

la principale raison à l'origine de la mobilité est de maximiser

la productivité du cheptel. Lorsqu'ils se déplacent, les pasteurs

ne cherchent pas seulement à trouver de la nourriture pour leurs

bêtes, ils recherchent aussi les meilleurs pâturages et les

meilleures sources d'eau. Des nutriments de qualité dans les parcours

arides sont éphémères et, comme on peut s'y attendre,

clairsemés. Pour les exploiter de manière performante, les

pasteurs doivent se déplacer souvent et rapidement (Collectif, 2010). Le

même collectif montre que la mobilité est également

importante dans le domaine du commerce. En effet, le bétail a besoin

d'être acheté et vendu. Or, les meilleurs marchés où

les pasteurs tirent le meilleur prix de leurs bêtes sont souvent loin des

meilleures zones de production. Les échanges peuvent être locaux,

nationaux, voire internationaux, en fonction de la saison et de ce qui est

à vendre ou à acheter. Bien souvent, les échanges

impliquent de couvrir de longues distances et le déplacement des

bêtes en toute sécurité joue donc un rôle pivot.

La mobilité pastorale a également une

utilité écologique qui a été démontré

par des études comme celle de Maïdagi et Hierneux (2006). Les

conclusions de ce travail d'analyse des dynamiques de végétation

en relation avec les modes de pâturage font

98

ressortir que les effets du pâturage sont autant moins

marqués que les troupeaux sont appelés à se

déplacer et à développer la mobilité. Par contre,

d'après cette étude, la sédentarisation des troupeaux a

des effets conséquents en matière de dégradation des

écosystèmes. La notion de surpâturage s'applique plus

à une plus à une exploitation continue des ressources pastorales

car les animaux, même peu nombreux, exploitent de manière

sélective les espèces appétées (PSSP, 2009). Ainsi,

la réduction des aires de pâturages, des couloirs de transhumance

et des aires de repos jusque-là exploités par les pasteurs en

zone agro-pastorale et pastorale, en réduisant la mobilité des

troupeaux, augmente les risques environnementaux.

La mobilité pastorale est également un facteur

d'adaptation aux aléas climatiques. En effet, au vu des

réalités sociales, économiques et écologiques,

l'enjeu est de préserver et de renforcer la mobilité pastorale,

de manière à mieux valoriser durablement les ressources primaires

des espaces de mobilité dans les zones soudano-sahéliennes. Ces

espaces se caractérisent par des pénuries des ressources

pastorales liées aux sécheresses plus ou moins fortes et

fréquentes. Les observations faites par Beidou et al., (1990)

montrent que ce sont les troupeaux les plus mobiles qui réussissent

généralement le mieux à surmonter les épisodes

critiques comme la grande sécheresse de 1984. Lorsqu'apparaissent les

limites écologiques de la mise en valeur de terres nouvelles, la

conception nomade multiplie les formules d'adaptation en intégrant des

espaces marginaux qu'elle seule peut rapprocher (Retaillé, 1989).

En plus, la mobilité stratégique de

l'élevage permet l'intégration agriculture-élevage

à grande échelle spatiale et temporelle, et ce sur l'ensemble des

systèmes de production plutôt qu'au niveau de la seule

exploitation agricole. C'est à grande échelle que les

systèmes pastoraux optimisent leur performance et leur résilience

: des ressources clés telles que les nutriments et l'eau ne deviennent

disponibles que dans des concentrations éphémères et

imprévisibles, comme certaines herbacées des zones

septentrionales, qui ne sont exploitables que grâce à la

mobilité. Agriculture et élevage ont pu être

intégrés entre des groupes distincts et spécialisés

d'agriculteurs et d'éleveurs à même d'interagir à

l'échelle transrégionale (voire transnationale) grâce

à la mobilité pastorale. Cet ordre supérieur

d'organisation des deux systèmes de

99

production permet de renforcer la productivité, la

durabilité et la résilience des deux côtés : c'est

une conformation de systèmes qui repose sur la mobilité

pastorale. Là où elle est entravée, cette organisation

s'effondre (Krätli et al., 2013).

L'importance de la mobilité pastorale est

également observée à travers les proverbes et dictons que

le Projet PSSP (2009 : 19) a rassemblé : « Nous les Wodaabe,

nous disons que l'élevage ne nous laisse pas de repos, ne nous donne pas

d'apaisement. Un véritable berger ne peut jamais rester tranquillement

au même endroit. Un bon berger cherche ce qui est le meilleur pour ses

bêtes : la seule chose qui nous tracasse, c'est la santé de nos

bêtes, parce que leur santé signifie notre richesse »

(Angelo By Maliki, 1982) ; « L'animal est le meilleur topographe qui

soit. Les géomètres qui ont tracé les routes dans la

région de Zinder sont venus seulement justifier leurs honoraires, ils

n'ont fait que reprendre les routes pastorales qui existaient notamment le

couloir international de passage » (Issa Loutou, Leader Oudah) ;

« La poussière des pieds est meilleure que celle des fesses

» (Proverbe des pasteurs du Niger - Atelier Addis Abéba, 2008)

; « Si tu construis une maison à un éléphanteau,

tu auras à détruire la maison pour le faire sortir »

(El Jangouma).

L'actualité du nomadisme n'est pas donc

dépassée, au contraire. Le nomadisme historique semblait une

adaptation aux situations écologiques marginales, plaçant les

nomades presque en dehors du monde et de son développement. Mais en

observant les pratiques spatiales et sociales de ces nomades en voie de

disparition, nous rencontrons quelques problèmes contemporains comme les

nouvelles mobilités, les identités défaillantes etc. qui

pourraient être avantageusement traités selon ces métriques

trop ignorées du nomadisme (Retaillé, 1989).

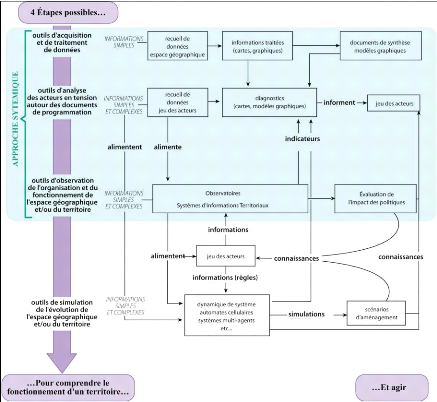

III.5. Quels outils pour appréhender les

territoires ?

L'emboîtement des sous-systèmes acteurs et

espaces géographiques rend difficile l'interprétation et la

compréhension des territoires. C'est pour cela qu'il est indispensable

de proposer de manière précise des outils susceptibles d'aborder

la complexité qui sous-tend à la fois les organisations

spatiales, mais également les systèmes d'acteurs qui les font

évoluer. L'approche systémique est ainsi présentée,

comme un paradigme capable de guider l'approche et la compréhension des

systèmes

100

complexes et comme préalable à des

démarches de modélisation plus avancées (Moine, 2005). Ce

dernier, sans proposer de nouveaux outils, essaie de repositionner des

approches reconnues, les unes par rapport aux autres, dans un ensemble

susceptible de permettre une meilleure compréhension des territoires

(figure 9).

Source : Moine (2005)

Figure 9. Outils et méthodes d'analyse et de

compréhension de l'évolution d'un territoire Trois

sous-systèmes, liés entre eux, sont donc à aborder dans le

cadre d'un diagnostic que Moine (2005) qualifie de territorial :

- Le contexte naturel du territoire abordé, il peut

présenter des contraintes et des atouts qui auront une incidence sur

l'organisation de l'espace géographique, mais aussi sur les relations

entre les acteurs. Dans la région du Nord-Cameroun, il s'agit notamment

des contraintes liées à l'insuffisance des précipitations

entraînant la

101

dégradation des parcours, l'assèchement des

mares, l'insuffisance des résidus de récolte ; les atouts peuvent

être l'abondance des fourrages naturels dans certaines zones mieux

arrosées et la disponibilité des eaux dans les cours d'eau...

;

- L'organisation de l'espace géographique, au travers

de la répartition des objets, de l'interaction entre ces objets, des

forces et faiblesses de cette organisation. Ici, on pourra, comme le

suggère (Elissalde, 2002), analyser les discours souvent

contradictoires, tenus à différents moments sur un territoire

quelconque s'inscrivent dans une archéologie du savoir. L'importance du

temps long, de l'histoire en matière de construction symbolique des

territoires, retient l'attention (Di Méo, 1998). Très

représentatif de ce point de vue, Marié (1982) estime que «

l'espace a besoin de l'épaisseur du temps, de

répétitions silencieuses, de maturations lentes, du travail de

l'imaginaire social et de la norme pour exister comme territoire ».

Cela permet bien entendu de faire « l'état des lieux

», mais contribue tout à la fois à faire exister, et

à façonner une certaine image « géographique

» dudit territoire. Il peut également s'agir d'analyser

l'influence du contexte naturel et de l'évaluation de la mise en oeuvre

des politiques actées dans le cadre des différents documents de

programmation, d'orientation et de prescription ;

- L'organisation des acteurs du territoire

étudié ou diagnostic stratégique (CERTU, 2001), la

superposition de mailles de gestion, l'articulation des documents de

programmation, d'orientation et de prescription, et leur mise en place autour

d'acteurs clés, le décideur devant aujourd'hui intégrer la

notion de « maillagement » (Monnoyer-Longe, 1996).

L'objectif serait également de mettre à jour les logiques de

fonctionnement et d'interaction spatiale dans le cadre des arrangements

sociétés/territoire, y compris les relations

sociétés/environnement (Elissalde, 2002).

Cette approche suppose la mise en oeuvre combinée

d'outils permettant de comprendre le fonctionnement d'un territoire et le cas

échéant, de proposer des simulations de son évolution.

Ainsi, la complexité du territoire nécessite un agencement

d'outils capable d'intégrer et d'analyser les différentes

facettes du territoire. Plusieurs pistes s'offrent actuellement aux chercheurs,

qui reposent sur la combinaison d'outils (Systèmes

102

Multi-Agents, Systèmes d'Information

Géographique, Automates Cellulaires, Systèmes de Gestion de Bases

de Données, Systèmes Experts, Réseaux Neuronaux) en amont

desquels l'approche systémique est toujours requise (François,

1997). Trois orientations émergent :

- Les recherches portant sur la mise en place d'outils

d'observation, notamment les travaux du CERSOT portant sur la mise en place

d'observatoires territoriaux fondés sur la liaison entre Système

de Gestion de Base de Données et Système d'Information

Géographique (De Sède et Moine, 2001) ;

- Les recherches portant sur l'évaluation des

territoires notamment les travaux de Christiane Rolland-May, intégrant

les principes de l'approche systémique et de la logique floue

(Roland-May, 1996 et 2000) ;

- Les recherches portant sur la simulation d'évolutions

de territoires, en témoignent notamment les modèles

développés par le RIKS (Maastricht), couplant une base de

données spatialisées (SIG), un modèle global d'interaction

spatiale et un modèle d'automates cellulaires (Engelen et al.,

1997).

Ces trois types d'approches sont en effet

complémentaires si l'on souhaite disposer d'une vision globale du

fonctionnement d'un territoire (Moine, 2005). En effet, pour cet auteur, les

outils d'observation constituent le socle sur lequel on va pouvoir ancrer une

analyse des différents phénomènes en interrelation sur un

territoire donné, en fonction d'un projet porté par des acteurs.

Fondée en amont sur une réflexion très poussée des

besoins d'observation de la part des acteurs qui produisent, agissent et

guident le fonctionnement d'un territoire, cette première étape,

au travers de la pérennisation des informations qu'elle induit, est

incontournable. L'observation est finalisée par des diagnostics qui

peuvent être pluriels, en fonction des différents acteurs ou

groupes d'acteurs porteurs de projet(s). C'est grâce à cet outil

qu'il est ensuite possible d'évaluer un territoire au travers de la

trajectoire qu'il poursuit en introduisant des dispositifs d'analyse capable de

restituer les différents états occupés par le

système étudié. Ils permettent également

l'évaluation des politiques mises en oeuvre par les acteurs locaux, qui

influencent l'évolution des territoires. Enfin, dans un

103

troisième temps, des outils permettent de simuler le

devenir d'un territoire donné sur la base de règles issues des

observations précédentes.

En conclusion, « l'efficacité des

démarches participatives en aménagement, sera conditionnée

par un réel couplage entre décisions et instrumentation,

notamment instrumentation géomatique, l'espace demeurant au centre de

tous les enjeux » (De Sède, 2002), ceci dans la perspective

d'un système territoire qui intègre simultanément trois

dimensions : temporelle, spatiale, et organisationnelle, qui chacune se

divisent de la manière suivante (Roland-May, 2000) :

- Le temps est composé d'un avant, d'un après et

d'une durée : i) la prise en compte des évènements

passés explique l'état actuel du système et sa dynamique.

Ce passé constitue en quelque sorte le réservoir d'information

par rapport auquel les acteurs vont se référer afin de mener

à bien leurs politiques ; ii) la prise en compte de l'avenir en

projetant ce que les acteurs souhaitent que le territoire devienne, sur la base

de scénarios prospectifs guide les décisions. Cette

démarche est productrice de nouvelles informations ; iii) la prise en

compte de la durée des évènements est importante

puisqu'elle permet finalement d'en nuancer les influences ;

- L'espace est composé d'échelles

emboîtées qui peuvent se retrouver au sein : i) Du local et de

l'ensemble des superpositions spatiales et des acteurs qui s'y

matérialisent. Loin d'être isolés, ces différents

niveaux et acteurs sont très étroitement imbriqués et

liés, ils contribuent à définir les projets et donc

à peser sur le devenir du territoire ; ii) Du global, ou environnement

du système, qui symbolise les influences externes qui peuvent agir sur

la trajectoire du système. Celui-ci ne peut ignorer en effet un certain

nombre d'informations qui, aujourd'hui bien que dépendantes d'un

contexte global, affectent indubitablement le devenir du système local

;

- La dimension organisationnelle est composée de trois

sphères : i) celle des individus, « unité

spécifique au sein des sociétés (...) on ne peut imaginer

de société qui ait été totalement dépourvue

d'autonomie individuelle car c'est grâce à cette autonomie que la

répartition complexe de fonctions que suppose une

société,

104

peut exister » (Lévy, 1994) ; ii) Celle

de la politique ; iii) Celle des relations économiques, culturelles et

sociales.

L'enjeu est de comprendre comment se structurent les

territoires, selon l'acception globale que nous avons proposée ; comment

ils fonctionnent, comment ils évoluent. Nous sommes aujourd'hui

confrontés à des réalités quelquefois difficiles

à mettre en adéquation, avec d'un côté une

complexification croissante des contextes au sein desquels nous

évoluons, de l'autre une exigence de résultat fondée sur

les notions de cohérence et de développement durable qui forcent

à adopter une approche globale capable de saisir et de rendre compte de

cette complexité. En proposant une approche plus globale de la notion de

territoire, nous pensons que sa compréhension en sera

améliorée. Mais il faut faire attention à ne pas tenter de

réduire la complexité à tout prix, il faut lui laisser sa

liberté, c'est-à-dire la représenter en limitant les

mutilations.

|