III.2.4. Le territoire comme support d'identité et

aire culturelle

Les géographes se sont intéressés par

ailleurs à la place de l'identité dans la perception du

territoire. En effet, Bonnemaison et Cambrezy (1995) notent que dans les

sociétés dites traditionnelles, le territoire ne se

définit pas par un principe d'appropriation, mais par un principe

d'identification. Le territoire ne peut alors être perçu comme une

entité différente de la société qui l'habite ; le

groupe local appartient à sa « terre » tout autant que la

terre lui appartient. C'est effectivement ce qui fait dire à Le Berre

(1992) que « toute société a des rapports avec son

territoire : on peut appeler pratiques territoriales (de vie, de gestion,

d'aménagement) l'ensemble des actions que le groupe entreprend pour

assurer sa vie et son maintien sur son territoire. Elles ont pour

87

résultat de mettre en relation les lieux qui

constituent son territoire ». Ce ne sont donc plus

nécessairement les centres du territoire qui comptent mais les symboles

qui y sont inscrits et les lieux qui les enracinent. Ce principe

d'identification explique la particularité et l'intensité de la

relation à la terre ; le territoire ne peut être partagé,

vendu, ou même donné ; il est un être et non pas un avoir.

Perdre son territoire, c'est disparaître. Pour Berque (1970), la

mémoire s'investit dans des lieux, des portions de nature où sont

enracinés des potentiels. Dans la même lancée, Martin

(1994) poursuit que la relation tissée entre l'histoire et l'espace

fournit une base apparemment matérielle à l'identité :

elle lui procure un territoire. Pour lui, l'occupation, entraînant le

travail de la sensibilité sur l'enracinement physique, confère

aux 'pays', aux villes, aux quartiers, une dimension symbolique, une

qualité qui secrète l'attachement. On voit donc avec Claval

(1995) pourquoi les problèmes du territoire et la question de

l'identité sont indissolublement liés : la construction des

représentations qui font de certaines portions de l'espace

humanisé des territoires est inséparable de la construction des

identités. L'une et l'autre de ces catégories sont des produits

de la culture, à un certain moment, dans un certain cadre. Par contre,

précise Claval (1995), le support territorial des identités n'a

pas besoin d'être continu et d'un seul bloc lorsque la construction du

moi et du nous est moins fragile et n'est pas menacée de dissolution au

moindre contact : ce qui compte en pareil cas, c'est la dimension symbolique de

certains référents spatiaux, lieux de culte, tombes des

ancêtres. La territorialité s'exprime plus en termes de

polarité que d'étendue. À ce moment, le territoire

symbolique devient mobile. C'est le cas de certains nomades, qui reconstituent

l'espace sacré qui donne un sens à leur vie partout où ils

s'installent.

Cette approche identitaire du territoire pose le

problème de limite supérieure des gabarits territoriaux. En

effet, à partir du consensus autour de l'idée d'espace

conscientisé, il y aurait autant de tailles de territoires que de

possibilités pour des groupes de partager un même rapport aux

lieux, une même territorialité. Autrement dit, les autochtones

peuls sédentaires, les migrants venus de l'Extrême-Nord Cameroun

et les éleveurs mbororo transhumants ont-ils la même perception et

le même rapport avec le territoire sur lequel ils sont installés,

qu'ils exploitent et gèrent ?

88

À partir de ce moment, on peut avec Elissalde (2002) se

poser la question de savoir si l'outillage conceptuel et les

problématiques utilisables par une géographie des territoires

devraient demeurer cloisonnés entre chaque aire culturelle ? Dans ce

cas, un pan de l'analyse géographique demeure pourtant souvent

négligé.

En effet, la plupart des études sur la

territorialisation privilégient avant tout la mise à jour des

logiques de fonctionnement internes d'un territoire, auquel s'adjoignent

parfois des emboîtements multiscalaires. Tout se passe alors comme si

elles reposaient sur un implicite qui est celui du fonctionnement autonome du

lieu étudié, en laissant souvent de côté les

réactivités induites par les interactions avec des ensembles

spatiaux voisins et de même niveau. La conception actuelle du territoire

remet ainsi en cause l'idée de territorium d'autrefois,

ensemble monoscalaire conçu comme une aire délimitée et

étanche, animé par des acteurs inclus dans ses limites. Ce serait

donner à penser qu'une configuration territoriale ne serait que le

résultat de l'action d'un seul groupe poursuivant un seul et unique

projet. Ce serait imaginer qu'une configuration territoriale est le parfait

décalque des idéaux du ou des groupes qui se la seraient

approprié. Ce serait enfin cautionner une vision cynique des rapports

sociaux ; l'organisation de l'espace n'appartiendrait qu'au champ des rapports

de forces, en ignorant toute régulation équitable.

Une autre face du schéma territorial commence à

se dessiner lorsque Di Méo (1998 : 47) énonce les conditions de

l'édification d'un ancrage identitaire en ces termes : « pour

que les échanges sociaux s'y déroulent (dans la région)

sans surprise, selon un ordonnancement bien réglé, plusieurs

conditions territoriales doivent être remplies. Il convient en premier

lieu que l'espace régional possède les caractères d'un

espace social vécu et identitaire, découpé en fonction

d'une logique organisationnelle culturelle ou politique. Il faut en second lieu

qu'il constitue un champ symbolique dans lequel l'individu en

déplacement éprouve un sentiment de connivence identitaire avec

les personnes qu'il rencontre ». Ainsi, les systèmes d'acteurs

permettent-ils de gérer et, à travers leurs actions, de maintenir

une stabilité du système au sein duquel ils agissent. Il en

découle, comme c'est le cas actuellement dans la région du

Nord-Cameroun, une indispensable coordination, une organisation et

finalement

89

l'aménagement avec ce que ce terme peut selon les

définitions admises receler d'équité comme le souligne

Moine (2005). En fait, Brunet (2001) argue que les acteurs doivent être

replacés dans les systèmes qu'ils élaborent afin de leur

permettre de s'approprier, d'habiter, d'échanger et d'exploiter dans les

meilleures conditions qui soient et surtout, de manière

cohérente. C'est pour cela qu'il faut être capable comme le

formule Moine (2005) de comprendre les jeux spatialisés des acteurs et

de leurs multiples choix pour comprendre les processus qui guident

l'évolution de l'espace géographique. Ainsi, la notion de

territoire ne doit pas se réduire à celle d'appropriation. Elle

est en fait beaucoup plus que cela, un système d'acteurs, en tension car

les acteurs sont concrets, repérables. Ils font les territoires au

travers des subtiles relations qu'ils entretiennent et ils constituent autant

de pouvoirs et de contrepouvoirs respectifs qui font équilibre. Le

produit de ces interrelations peut être dénommé

gouvernance, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des

procédures et des pratiques qui sous-tendent l'existence d'un

territoire, autour du jeu complexe des acteurs, par rapport à une

organisation spatiale évolutive.

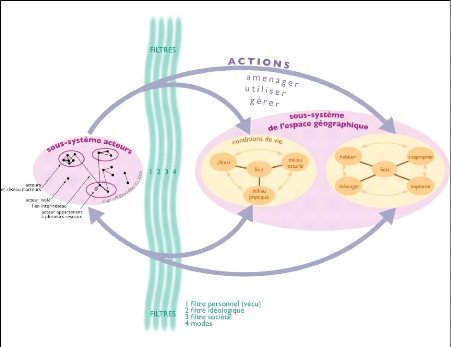

III.2.5. Finalement, une définition

fondée sur la boucle de rétroaction

qui organise le territoire

Le territoire est donc un système complexe que l'on ne

peut finalement appréhender que sous l'angle d'un système qui

suppose, non une nouvelle définition, mais un repositionnement

conceptuel dans une perspective systémique. Considéré sous

cet angle, on peut avancer la définition suivante empruntée

à Moine (2005 : 77) : « le territoire est un système

complexe dont la dynamique résulte de la boucle de rétroaction

entre un ensemble d'acteurs et l'espace géographique qu'ils utilisent

aménagent et gèrent ». Cette définition selon

l'auteur s'appuie sur la mise en relation de trois sous-systèmes

clairement définis (figure 8) :

90

Source : Moine (2005)

Figure 8. Fonctionnement du système

territoire

Le fonctionnement du système territoire s'appuie ainsi

sur le sous-système acteurs qui agit sur le sous-système de

l'espace géographique de la manière suivante :

- Les acteurs en interrelation qui vont permettre, soit dans

un espace donné, soit par rapport à une problématique

donnée, de comprendre en partie les raisons des équilibres ou des

déséquilibres en présence qui déterminent une

stabilité dynamique du territoire ;

- L'espace géographique, espace aménagé

par les acteurs, en fonction du géosystème34,

présentant de multiples objets en interaction et que l'on peut

désagréger en trois sous-systèmes : i) le

géosystème ou milieu géographique au

34 Le géosystème est un concept

permettant d'analyser les combinaisons dynamiques de facteurs biotiques,

abiotiques et anthropiques associés à un territoire. S'inscrivant

dans une démarche systémique, il est utilisé en

géographie pour étudier les interactions

nature-sociétés dans une dimension à la fois temporelle et

spatiale (Beroutchachvili et Rougerie, 1991).

91

sein duquel évoluent les acteurs, on parlera des

contraintes ou aménités naturelles qui entrent en interaction

avec les acteurs et influencent l'organisation de l'espace géographique

; ii) l'espace anthropisé constitué par l'ensemble des objets

anthropiques (réseaux, constructions, hommes, etc.) répartis au

sein du géosystème ; iii) l'espace social, celui des rapports

sociaux qui recèle « l'ensemble des interrelations sociales

spatialisées » (Frémont et al., 1984), entre les individus,

les groupes et en étroite relation avec l'espace politique et

institutionnalisé ; iv) l'espace politique et institutionnalisé

au sein duquel sont formalisées les multiples relations entre les

acteurs. Il s'agit d'une portion d'espace régi par la reconnaissance de

règles communes ;

- Les systèmes de représentation, qui se fondent

sur l'interconnexion entre trois types de filtres : individuel, sociétal

(valeur) et idéologique (théorie, modèle), qui forgent

à la fois la connaissance et la conception qu'ont les acteurs du monde

qui les entoure (Callon et Latour, 1990). Aménagé par les

sociétés qui l'ont successivement investi, le territoire

constitue un remarquable champ symbolique. Certains de ses

éléments, instaurés en valeurs patrimoniales, contribuent

à fonder ou à raffermir le sentiment d'identité collective

des hommes qui l'occupent (Di Méo, 1998).

III.3. Les intérêts du territoire pour

l'élevage mobile

Le territoire est au sens des écologues, « la

zone de peuplement et de distribution d'une espèce

végétale ou animale donnée ». Il résulte

de « l'ensemble des relations qu'une société entretient

non seulement avec elle-même, mais encore avec

l'extériorité et l'altérité, à l'aide de

médiateurs, pour satisfaire ses besoins dans la perspective

d'acquérir la plus grande autonomie possible, compte tenu des ressources

du système. » (Raffestin, 1997). Si les débats sur

l'élevage d'herbivores sont largement posés à

l'échelle planétaire (réduction des gaz à effets de

serre, alimentation mondiale, biodiversité...), l'élevage

contribue aussi au développement durable des territoires ruraux : il s'y

présente comme une activité ancrée dans des

sociétés, des filières et un espace local où il

fournit des produits et services multiples (Manoli et al., 2011). Les

travaux de ces derniers ont permis à partir d'une revue bibliographique

de préciser

92

comment les chercheurs abordent les relations entre

élevage et territoire. Ils montrent qu'au niveau du territoire

l'élevage est une activité centrale pour des communautés

d'agriculteurs (Hubert, 1994 ; Gibon et Ickowicz, 2010), il y façonne

les paysages et la biodiversité (Caron et Hubert, 2000) et produit des

services écosystémiques (Burkhard et al., 2009). Il peut

y remplir une diversité de fonctions qui vont bien au-delà de la

fourniture de denrées alimentaires pour les filières longues,

mais qui relèvent de spécificités locales comme la

production de fibres pour l'habillement des personnes, celle de fertilisants

organiques pour l'agriculture familiale comme l'ont montré Steinfeld et

al., (2006) ou Iiyama et al., (2007), la valorisation des

sous-produits agricoles et industriels de proximité (Dedieu et

al., 2011). L'élevage est une source de revenus et d'emplois

pour les éleveurs et l'ensemble de la filière. Il est aussi, dans

certaines sociétés vulnérables, à la fois un

véritable capital sur pied (Bonfiglioli, 1988), le support de dons

resserrant les solidarités familiales et une source directe

d'alimentation (Duteurtre et al., 2009). Enfin, l'élevage peut

être une activité avec des significations symboliques et

culturelles localement très fortes comme par exemple en pays gaucho

du nom du vacher traditionnel des régions de Pampa (Litre et

al., 2008).

C'est ainsi à ce niveau territorial que les politiques

doivent pouvoir expliciter ce que l'on peut attendre de l'élevage, et

que l'ensemble des acteurs, dont la recherche, doit pouvoir décliner les

différentes dimensions des interactions entre l'élevage et les

territoires (Manoli et al., 2011). Ces derniers ont distingué

trois grandes familles d'investigation des interactions entre élevage et

territoire. La première se centre sur les relations entre les

systèmes d'élevage et les modes d'utilisation de ressources

naturelles spatialisées. La seconde est focalisée sur la

diversité des systèmes de production existant sur un territoire

donné. La troisième considère les systèmes

d'élevage comme des systèmes techniques enchâssés

dans des collectifs et des sociétés humaines.

L'élevage extensif utilise une gamme de ressources

naturelles spatialisées. La première famille d'approches a pour

objet l'utilisation de ressources naturelles, caractérisées en

premier lieu par leur localisation dans l'espace et qui impose une

nécessité de reconnecter activités d'élevage et

enjeux autour de l'usage de l'espace.

93

Manoli et al., (2011) montrent que les objectifs des

études faites dans ce sens sont de comprendre le rapport à

l'espace des activités d'élevage dans un contexte où les

ressources naturelles deviennent un facteur limitant, et où il y a donc

compétition entre plusieurs usages possibles du sol. L'élevage

est ici une activité en compétition avec d'autres

activités pour l'utilisation de l'espace ; le territoire, vu à la

fois comme le support d'activités humaines et comme le produit de ces

activités, est considéré ici plus dans sa dimension

spatiale que sociale : c'est l'espace qui est au centre des questions de

recherche. À l'intérieur de ce courant, on peut distinguer deux

types d'approches : d'un côté les études centrées

sur la localisation de l'élevage (analyse statique des facteurs), de

l'autre, l'analyse est plus dynamique et se centre sur les processus de

changements d'utilisation du sol.

Le premier groupe de travaux recensé par Manoli et

al., (2011) se centre sur la représentation de la localisation

des systèmes de production et des densités animales à des

échelles géographiques larges et sur l'identification des

facteurs explicatifs de ces localisations. La classification des

systèmes d'élevage faite par Sere et Steinfeld (1996) a fait date

: elle propose de cartographier les différents types de systèmes

de production à une échelle régionale (un ensemble de pays

d'une même région du monde). Ce sont les facteurs

agro-écologiques qui sont mis en avant pour expliquer cette distribution

spatiale des systèmes de production. D'autres facteurs de localisation

sont présentés dans le zonage de systèmes d'élevage

européens, réalisé par Pflimlin et al., (2005).

Les différentes zones sont délimitées principalement par

des facteurs pédoclimatiques, mais les dynamiques

socioéconomiques et des éléments d'histoires locales sont

également pris en compte. Le rapport « Livestock Long Shadow »

(Steinfeld et al., 2006) a été un autre travail montrant

les liens entre systèmes d'élevages et éléments

géographiques. Les localisations des différents types de

systèmes d'élevage (définis par les espèces

élevées, le système de production, le degré

d'intensification par exemple) sont expliquées aussi par des

caractéristiques humaines de l'espace : espaces urbains, ruraux,

périurbains, existence d'infrastructures. Les contraintes naturelles

sont toujours présentes dans cette description (présence de

certains types de systèmes selon les climats par exemple). Bourn et Wint

(1994) ont

94

travaillé sur ce lien entre géographie et

élevage, mais surtout à travers la spatialisation des

densités animales. Ils ont eux aussi proposé d'autres facteurs

que les facteurs agro-écologiques pour modéliser des

densités animales : densité de la population humaine, maladies

animales, présence d'agriculture, etc. Au final, la plupart de ces

études s'identifient à un courant scientifique qui prend de

l'ampleur, celui de `livestock geography' (Kruska et al., 2003 ; Reid

et al., 2000 ; Sere et Steinfeld, 1996 ; Thornton et al., 2007 ; Wint,

2007), dont la finalité est d'aider à l'élaboration de

politiques nationales et internationales du développement de

l'élevage. C'est pourquoi elles sont faites à une échelle

large. Des cartes de densités animales, de systèmes

d'élevage à des échelles continentales à

nationales, sont le produit commun de toutes ces études. Ces cartes sont

élaborées grâce à des SIG et elles donnent une image

statique des différents facteurs de localisation des activités

d'élevage : les facteurs agro-écologiques sont

prépondérants (climat, reliefs montagneux, maladies animales par

exemple), quelques facteurs de type humain sont pris en compte (marché,

zones urbaines, infrastructures, agriculture).

Manoli et al., (2011) ont recensé un

deuxième groupe de travaux qui a pour objet d'étude des

dynamiques d'utilisation des sols. Dans ce cas, l'accent est mis sur les

processus qui expliquent ces dynamiques. Ces travaux abordent les liens entre

activités agricoles (et utilisatrices d'espace en général)

et dynamiques spatiales. Par exemple, les travaux de Poccard-Chapuis (2005)

analysent l'avancée des fronts pionniers dans la forêt amazonienne

et la place des systèmes d'élevage dans ce processus. Le

rôle joué par les réseaux de commercialisation à la

fois locaux, nationaux et internationaux est mis en avant dans la description

de ces processus. Certains de ces travaux se réclament d'un courant

relatif au « land use and land cover changes » (LULCC) :

Lambin et al., (2000) ; Lambin et al., (2001) ; Stephenne et

Lambin (2001) ; Veldkamp et Lambin (2001). Par exemple, Lambin et al.,

(2000) s'efforcent de mettre en lumière la complexité des

mécanismes qui se cachent derrière les changements d'utilisation

de l'espace, en cherchant à se différentier des approches

simplificatrices qui sont faites pour expliquer les causes d'une dynamique

spatiale particulière (déforestation, dégradation des

pâturages, urbanisation, etc.). Ils déconstruisent ainsi

certains

95

« mythes » simplificateurs comme le concept de

« capacité de charge ». Celui-ci est souvent

avancé pour expliquer un seuil à partir duquel un pâturage

donné sera surexploité. La capacité de charge est,

à leurs yeux, à relativiser fortement lorsqu'elle est

utilisée dans le cadre des écosystèmes arides,

caractérisés par un déséquilibre permanent. Ces

auteurs soulignent ainsi le besoin de mettre en place une compréhension

rigoureuse des contextes locaux, par l'appui sur des études de cas par

exemple, pour mieux appréhender notamment comment les grandes dynamiques

globales se reformulent dans un lieu particulier (Ickowicz et al.,

2010). Il s'agit de réexaminer de grandes hypothèses globales

considérées comme des lois générales, ou au moins

de bien les appliquer aux unités de temps et d'espace pertinentes.

Manoli et al., (2011) mentionnent que ces approches

de `LULCC' sont très complémentaires des approches de

localisation développées dans le premier groupe : elles donnent

une analyse plus dynamique des utilisations de l'espace, elles se centrent sur

la compréhension des processus. Les études de localisation des

activités donnent une image des résultats de tout un processus.

Elles sont une façon de montrer que les activités

d'élevage ont des raisons de se placer là où elles se

placent. Dans une réflexion sur le développement durable, les

activités d`élevage doivent être reconnectées aux

espaces et aux ressources qu'elles utilisent (Naylor et al., 2005) :

elles sont bien une activité d'usage des ressources naturelles

spatialisées (parmi d'autres). Dans cette perspective, donner une

représentation du « maillage » de l'élevage (Wint,

2007) à l'échelle de grandes régions, est une

première étape essentielle.

Pourtant, relèvent Manoli et al., (2011),

quand il s'agit de développement, et de compréhension des

dynamiques d'utilisation de l'espace, ces niveaux ou même les niveaux

nationaux s'avèrent insuffisants (Hubert, 1994 ; Lambin et al.,

2001) et le niveau de l'exploitation comme entité

élémentaire de gestion de l'espace agricole devrait être

mieux pris en compte (Wint, 2007). Ainsi, la compréhension du niveau

local, grâce à l'analyse d'études de cas apparait comme une

nécessité (Manoli et al., 2011). Bommel et al.,

(2010) ont ainsi proposé un modèle générique

d'étude des interactions entre l'élevage et l'espace à ce

niveau local sur la base de la comparaison

96

de modèles multi-agents développés dans

plusieurs territoires de France, Brésil, Uruguay et

Sénégal.

Dans les deux types d'approches, les densités animales,

leur répartition et leur localisation sont, comme l'ont montré

Manoli et al., (2011), reliées majoritairement à des

facteurs agro-écologiques. Par contre, le niveau socio-économique

est peu étudié. Enfin, les spécificités des

activités d'élevage ne sont généralement pas

considérées : la mobilité par exemple qui marque des

différences fortes dans l'utilisation de l'espace entre élevage

et agriculture, n'est pas analysée, car les questions sont

focalisées sur les ressources naturelles en elles-mêmes. Si l'on

se place dans une perspective d'élaboration de politiques de

développement, il est important de considérer le niveau local

comme le niveau où se reformulent des grands facteurs globaux (agro

écologiques, socio-économiques) et où ils se combinent

à des facteurs plus spécifiquement locaux (place de la

mobilité, fonctions particulières de l'élevage...).

|

|