INTRODUCTION GENERALE

Préambule

Pendant mon immersion au sein de la communauté

d'éleveurs mbororo dans le cadre de ma thèse, j'ai pu constater

la difficulté pour eux de s'approprier un territoire de vie et

d'activité. Malgré leur volonté de se fixer et d'adopter

une partie des modes de vie sédentaires en pratiquant une agriculture de

subsistance, les éleveurs ne sont pas assurés de leur emprise

territoriale permanente. En août 2007, j'ai reçu sur mon terrain

de recherche Emmanuel Torquebiau, mon co-directeur de thèse. Nous avons

visité les deux terroirs de sédentarisation des éleveurs

mbororo dans le bassin de la Bénoué au Nord-Cameroun. Pendant

cette tournée, nous avons trouvé des villages abandonnés

par les éleveurs qui ont fui les attaques des coupeurs de route (photo

1).

Photo 1. Emmanuel Torquebiau visitant le village de

Laïndé Ngobare abandonné par les

éleveurs

Au cours de cette tournée, mon co-directeur a pu se rendre

compte de la réalité de la

situation que je lui expliquais, sans le convaincre, dans son

bureau au CIRAD à Montpellier. Ce phénomène de prise

d'otages vient compliquer davantage la situation des

Mbororo et de leur volonté d'appropriation territoriale

propre à leur mode de vie et d'activité. Alors qu'ils avaient

commencé à organiser leurs petits territoires de fixation

tout en continuant la mobilité avec leurs animaux,

l'insécurité physique les a obligé à se

déplacer dans les gros villages voisins.

2

Après la soutenance de ma thèse en novembre

20081, je suis revenu dans les deux terroirs pour faire une

enquête complémentaire pour un article que j'étais en train

de terminer avec Patrick Dugué sur la diversification des

activités des éleveurs avec leur fixation. J'ai ainsi pu

constater que de nombreux éleveurs qui faisaient partie de mon

échantillon d'enquête étaient repartis au Nigeria, d'autres

avaient recommencé le nomadisme tandis que la majorité

s'était définitivement implantée dans les villages voisins

tout en rentrant cultiver leurs parcelles. Tous ces mouvements permanents et

ces incertitudes autour des lieux de vie et d'activité de ces

éleveurs m'ont amené à m'interroger sur les territoires de

mobilité pastorale dans ce contexte de forte pression sociale et

sécuritaire. En effet, au Nord-Cameroun, les surfaces agricoles sont en

constante augmentation en même temps que les effectifs bovins. Par

contre, les territoires d'élevage sont en réduction. À

côté de cela, nous assistons au maintien des aires

protégées, des zones d'intérêt

cynégétique et des parcs nationaux. La pression sur ces

territoires pastoraux s'est renforcée depuis 2013 avec l'arrivée

massive des éleveurs mbororo venus de la RCA, accusés

d'être des partisans de la Séléka et violentés par

les anti-balaka (meurtres, rackets,...).

Face à cette situation, il est important pour une

gouvernance territoriale, une gestion harmonieuse et durable ainsi qu'une

limitation des situations conflictuelles entre les différents acteurs,

de réfléchir sur la problématique de gestion et

d'organisation des espaces entre multi-acteurs et activités. Ma

contribution va se limiter aux territoires de mobilité pastorale. En

effet, dans le cadre de ma thèse (Kossoumna Liba'a, 2008) et diverses

publications (Kossoumna Liba'a et al., 2010 ; Kossoumna Liba'a et

al., 2011 ; Dugué et al., 2011 ; Kossoumna Liba'a et

al., 2011 ; Kossoumna Liba'a, 2012 ; Dugué et al.,

2013), j'ai abordé la problématique de gestion des territoires et

des ressources naturelles à l'échelle de deux terroirs

d'éleveurs mbororo sédentarisés non loin de la ville de

Garoua dans le Nord du Cameroun (Ndiam Baba et Laïndé Ngobara). Les

résultats ont mis en évidence les différentes formes

d'organisation, d'exploitation et de gestion des territoires de fixation et de

mobilité (petite et grande transhumance). Ils ont permis

également d'identifier les structures de ces territoires, les espaces

d'appartenance et les

1 La thèse s'intitule : « De la

mobilité à la sédentarisation : gestion des ressources

naturelles et des territoires par les éleveurs mbororo au Nord Cameroun

». Elle a été soutenue le 28 novembre 2008 à

l'Université Paul Valéry - Montpellier III (France).

3

principales dynamiques passées et en cours. Ces travaux

ont relevé enfin les interférences entre les différentes

activités rurales dans et au-delà de ces territoires, les

nouvelles pratiques des éleveurs et les nouveaux niveaux d'organisation

individuels et collectifs.

Partant de la complexité de la mobilité

constatée lors des différents déplacements des animaux au

cours des différentes saisons2, il me paraît important

de mener une réflexion plus large afin de mieux appréhender le

problème plus global sur les territoires de mobilité pastorale au

niveau de la région du Nord-Cameroun en prenant en compte les autres

acteurs en présence que sont les agriculteurs et les lobbies

environnementaux ainsi que les autorités traditionnelles et

administratives. Il s'agit également de proposer, à partir de

l'analyse du contexte local, une démarche de coordination entre les

acteurs pour une gestion harmonieuse de ces territoires de mobilité

pastorale.

Problématisation

Dans la zone soudano-sahélienne du Nord-Cameroun, la

cohabitation entre territoires agricoles, territoires pastoraux et territoires

réservés pour la biodiversité est clairement antagoniste

et conflictuelle, bien que les différents acteurs entretiennent

certaines relations d'échanges et de complémentarité.

Les agriculteurs et les éleveurs, anciennement

implantés dans la région, grignotent les aires

protégées et ont le sentiment de payer au prix fort l'effort de

préservation imposé aux pouvoirs publics par les lobbies

environnementaux. L'augmentation de la pression anthropique dans certaines

zones protégées (favorisée par des mouvements migratoires

importants d'agriculteurs et d'éleveurs, camerounais et

étrangers), le refus de certains lamidats3 de recevoir des

troupeaux, les droits de passage très élevés

pratiqués par d'autres lamidats et le regain de braconnage créent

une situation de tension extrême que personne ne veut prendre le risque

de gérer.

De nombreux territoires de mobilité pastorale (espaces

de pâturage et les pistes à bétail) délimités

depuis longtemps ont été classifiés comme aires

protégées au grand dam des

2 Multitude d'acteurs aux intérêts et

stratégies complexes, difficultés d'accès aux grands

espaces de pâturage délimités, intrusion dans les aires

protégées, difficulté de maintien des espaces

délimités pour l'élevage, conflits,

complémentarités, échanges...

3 Dérivé du fulfulde francisé

« lamido », sur le modèle de sultanat, pour

désigner le territoire sur lequel s'étend le pouvoir d'un

laamii'do (Seignobos et Iyébi-Mandjek, 2000).

4

éleveurs qui se trouvent privés d'une partie de

leurs territoires et voient leurs déplacements réglementés

de façon telle qu'ils ne peuvent plus vivre suivant leur

expérience ancestrale de la terre et de l'eau. En plus, ces territoires

de mobilité sont grignotés par les champs des agriculteurs de

plus en plus nombreux. De manière générale, les

superficies disponibles pour les activités d'élevage et

d'agriculture semblent suffisantes mais leur accessibilité et leur

répartition dans l'espace posent problème.

Cependant, les autorités traditionnelles autant

qu'administratives n'assument plus leur rôle d'arbitrage et de

régulation pour une organisation harmonieuses des territoires ruraux qui

sont délaissés ou valorisés de manière anarchique

ou arbitraire sans prise en compte objective des besoins des populations, des

exigences du développement durable et de la paix sociale. De plus, la

crise économique des années 90 s'est traduite par la baisse des

interventions de l'État dans l'aménagement du

territoire4 et le règlement des conflits territoriaux,

même si certains projets de développement5 sont

intervenus dans la zone sans avoir des résultats probants.

La problématique a donc été

recentrée sur le questionnement suivant : dans un contexte de

densification agricole, d'augmentation du cheptel et de présence de

vastes zones protégées, à quelles conditions et sur quels

territoires l'élevage mobile peut-il continuer à se pratiquer

?

La question centrale de la recherche est donc celle de savoir

quelle est la place de la mobilité du troupeau dans un contexte de

pression sur le territoire rural ?

De nombreux questionnements et interrogations

spécifiques méritent des clarifications et réponses :

comment peut-on envisager une gestion harmonieuse et équitable des

territoires de mobilité pastorale en tenant compte des

préoccupations des autres acteurs en présence (agriculteurs et

lobbies environnementaux notamment) ? À quelles conditions peut-on

continuer à préserver les vastes espaces dédiés

à la biodiversité dans un contexte de forte demande d'espace

agricole et de raréfaction de l'espace de pâturage, en plus de

la

4 De façon générale,

l'État ne se donne pas les moyens financiers de ses politiques. Les

fonds mobilisés sont principalement issus de l'aide au

développement. L'État a donc rarement des moyens continus pour

assurer un contrôle effectif des espaces ou des ressources publics et

d'en réguler l'exploitation.

5 Projet de Développement Paysannal et de

Gestion des Terroirs (DPGT), Projet de Gestion Sécurisée des

Espaces Pastoraux (GESEP) Projet de développement de l'Ouest

Bénoué (PDOB)...

5

convoitise permanente des agriculteurs et des éleveurs

? Comment peut-on réhabiliter et préserver les territoires de

mobilité pastorale (espaces de pâturage et pistes à

bétail) délimités mais colonisés par les

agriculteurs ? Comment la mobilité pastorale peut-elle continuer

à se faire dans un contexte de forte pression sur les territoires qui

lui sont dédiés ? Comment les éleveurs adaptent-ils leurs

mobilités ? Quels sont les différents territoires de

mobilité utilisés par les éleveurs et quelles sont leurs

caractéristiques ? Comment faire émerger un consensus entre les

acteurs autour des territoires communs ? Quelles instances de gestion et

d'organisation pour les territoires de mobilité pastorale ? Quelles sont

les conditions de durabilité des modalités de gestion et

d'organisation de ces territoires de mobilité pastorale ? À

quelles conditions peut-on envisager une spécialisation territoriale ou

une mixité ? Telles sont les préoccupations qui guident notre

réflexion dans le cadre de cet essai.

Démarche méthodologique

La démarche méthodologique commence par le

cadrage de la thématique au cours d'un stage postdoctoral au sein de

diverses unités mixtes de recherche. Le concept de territoire de

mobilité qui est au centre de notre positionnement scientifique s'appuie

sur les travaux pionniers qui nous ont permis d'abord de mieux

appréhender le « territoire » de manière

général, puis de manière spécifique de saisir son

sens comme bien commun et enfin de le situer dans le contexte de la

mobilité pastorale. L'analyse de la place du territoire dans la

mobilité pastorale s'appuie également sur diverses

théories autour des biens communs dont celles de Garrett Hardin et

d'Elinor Ostrom dans leurs soucis respectifs de saisir la construction des

relations, d'appréhender les processus de négociation entre

acteurs aux intérêts parfois divergents qui partagent une

ressource commune.

Le thème abordé dans le cadre de cet essai

s'inscrit dans une réflexion partagée qui a débuté

en 2012 à travers diverses rencontres et stages de recherche. En effet,

du 1er novembre 2012 au 30 janvier 2013, j'ai effectué un stage

postdoctoral à l'UMR Innovation du CIRAD de Montpellier (France). Le

stage a été financé par le Service d'Action Culturelle et

de Coopération (SCAC) de l'Ambassade de France au Cameroun et

géré à Montpellier par Campus France. Ce séjour m'a

permis de discuter avec plusieurs

chercheurs notamment à l'UMR PRODIG de

l'Université de Paris X Nanterre et au CIRAD de Montpellier.

Les divers échanges m'ont permis de recadrer ma

thématique autour de l'approche géographique de la

mobilité de l'élevage dans un contexte de pression en insistant

sur le concept de territoire de mobilité pastorale. Nous avons ainsi

centré le contexte autour des incertitudes fortes sur les territoires de

mobilité pastorale sur le plan spatial (accroissement des surfaces

agricoles, maintien voire extension des aires protégées,

occupation des pistes à bétail et des parcours) et

sociétal (genèse de l'installation des éleveurs dans la

région, les processus et mode d'appropriation de l'espace de fixation,

relations entre les éleveurs et les autres acteurs). L'accent a

été porté sur la logique institutionnelle

défavorable à l'élevage alors que les élites

locales capitalisent ou investissent dans le bétail.

Échelle d'observation et d'analyse

La recherche se base sur la géographie des territoires

avec un accent spécifique sur les territoires de mobilité

pastorale. Deux types d'échelles nous intéressent dans le cadre

de cet essai : l'échelle d'étude et l'échelle d'action.

L'échelle d'étude correspond à des

échelles de gestion, d'exploitation et d'organisation des territoires de

mobilité (Figure 1).

|

|

|

|

Territoires illicites de mobilité pastorale

|

|

|

|

|

|

Territoires de transhumance saisonnière

|

|

|

|

|

|

Territoires pastoraux de proximité Territoire de fixation

des éleveurs

|

|

|

|

|

|

|

6

Figure 1. Échelles d'étude des

territoires de mobilité pastorale

Elle est régionale en considérant la

verticalité : petits territoires de fixation des éleveurs (Ndiam

Baba et Laïndé Ngobara) ; territoires pastoraux de proximité

(collines, bas-fonds et territoires d'agriculteurs voisins à savoir

Boklé, Sanguéré Paul, Djefatou, Djola) ; territoires de

transhumance saisonnière (bord des cours d'eau, espaces de

pâturage délimités, villages lointains à savoir

Kalgué, Mayo Bouki, Dembo et Gouna) ; territoires

7

illicites6 de mobilité pastorale (zones

d'intérêt cynégétique et parcs nationaux de Faro,

Bénoué et Bouba Ndjidda).

Sur le terrain, nous avons également cherché

à faire une superposition de différents niveaux de territoires

avec les autres acteurs en présence (élevage/chefferies ;

élevage/communes ; élevage/aires protégées ;

élevage/agriculture,...).

Nous nous sommes appuyés sur l'analyse de la place des

acteurs impliqués dans la gestion et l'organisation de la

mobilité au niveau des différents territoires. Cette

mobilité est d'autant plus singulière qu'elle ne s'intègre

pas dans une dynamique locale institutionnalisée, comme on le constate

au Niger et au Mali où l'on remarque une meilleure gestion de la

transhumance à condition que les éleveurs soient

intégrés ; exemple également au Sénégal avec

les peuls qui s'installent et s'intègrent dans la gestion des communes

et des forages grâce à leur cotisation et les taxes qu'ils

paient.

Nous avons également tenu compte de l'échelle

transnationale de la mobilité des éleveurs dans et autour des

aires protégées (relation de réciprocité entre les

nouveaux arrivants, avec les transhumants des autres pays, ceux qui partent du

Tchad pour le Nigeria en passant par le Nord-Cameroun). En même temps,

nous nous sommes focalisés sur les rapports entre les différents

territoires.

L'échelle d'action renvoie à des échelles

de décision, de négociation et de concertation spatiale. Elles se

répartissent entre le territoire villageois, le territoire communal, le

territoire intercommunal, le territoire coutumier et, dans une moindre mesure,

le territoire administratif.

|

Territoire administratif Territoire coutumier

Territoire intercommunal Territoire communal

Territoire villageois

|

Figure 2. Echelles d'action

6 Les territoires illicites sont constitués

des zones d'intérêt cynégétiques (aires

protégées et parcs naturels). Malgré l'interdiction d'y

pâturer, les éleveurs y « volent » du pâturage

selon leur propre terme, d'où son caractère illicite.

8

L'échelle de l'action dans le cadre de la

mobilité pastorale peut être diverse, mais l'impact de cette

action sur le spatial est toujours local. Une politique régionale aura

des impacts locaux, même si son étendue correspond à la

région. C'est pour cela que tous les niveaux spatiaux de décision

doivent être intégrés dans le processus de

négociation et de concertation.

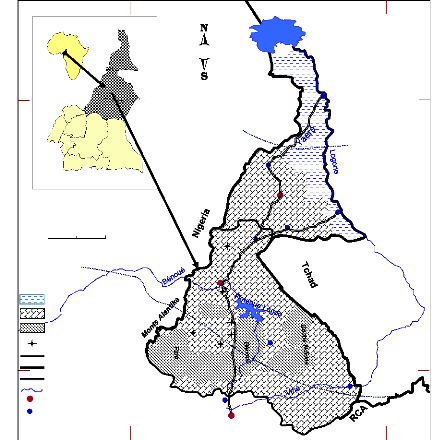

La recherche se déroule dans le Nord du Cameroun. Cette

région se situe dans le bassin de la Bénoué entre

l'Extrême-Nord et l'Adamaoua (figure 3).

12° 16°

12° 16°

12°

8°

Légende

1200 mm

0 50 100 km

Chef-lieu de région Ville secondaire

Zone cotonnière

Aires protégées (Faro) Territoires

d'étude

Cours d'eau

Yaéré

Limite régionale

Limite nationale

Route nationale n°1

W + E

Ndiam Baba

Laïndé Ngobara

Kalgué Ngong

Mbé

Ngaoundéré

Garoua

Adamaoua

600 mm

Gouna

Mayo Bouki

Dembo

Nord

Adoumri

Extrême-Nord

Kaélé

Guider

Lac Tchad

Maroua

Tcholliré

Mora

Touboro

Kousséri

Yagoua

12°

8°

Figure 3. Présentation du Nord-Cameroun et

des territoires d'étude

9

Dans la plaine de la Bénoué, le climat est

soudanien à une seule saison des pluies au sud et de type

sahélien au nord (Roupsard, 1987). La pluviométrie est comprise

entre 700 et 1 500 mm d'eau par an répartie sur cinq mois. La diminution

globale de la pluviométrie au cours des deux dernières

décennies, liée à l'irrégularité de la

répartition et de la date d'arrêt des pluies, engendre un risque

climatique pour la culture cotonnière qui s'accroît avec la

latitude (M'biandoun, 1990).

La diversité des sols de cette zone provient de la

pluralité des conditions de pédogenèse liées aux

contrastes pluviométriques et aux contrastes des reliefs qui

caractérisent cette région. Cette diversité est croissante

du Sud vers le Nord (Brabant et Gavaud, 1985 ; ORSTOM, 1984 ; USAID fac, 1974).

Sur l'ensemble de la région, les principaux types de sols

rencontrés par ordre d'importance agronomique décroissante sont

d'abord les sols ferrugineux tropicaux (texture à dominante sableuse,

horizon argileux en profondeur) qui couvrent environ 2 000 000 ha et 60% des

terres cultivées, puis les vertisols (à forte teneur en argile 40

à 45% et forte capacité de rétention d'eau). Ensuite

viennent les sols fertialitiques (à teneur en argile moyenne 25%)

souvent caillouteux ; les sols hydromorphes (horizon à gley ou

pseudo-gley, forte activité biologique) fréquents au Sud de

Garoua (Tcholliré, Bocki sur environ 600 000 ha) ; les sols alluviaux

dans les vallées en bordure des rivières.

Les sols du bassin de la Bénoué se sont

formés à partir d'un socle cristallin fortement

arénisé et sur des grès datant du crétacé

(ORSTOM, 1984). Ce bassin contient des sols légers aptes aux cultures

pluviales. Ce sont les sols ferrugineux tropicaux profonds et souvent

lessivés des plaines d'alluvions anciennes et des zones

vallonnées. Ce sont aussi les sols profonds argilo-sableux et

argilo-limoneux formés d'alluvions fluviales récentes, comme ceux

de la vallée de la Bénoué et de la vallée du Faro.

Les vertisols sont assez peu représentés (vallée de la

Bénoué et du Mayo Kébi). Les sols hydromorphes, à

argiles gonflantes des bas-fonds et de plaines, sont très étendus

(Bocki, Tcholliré). Ils sont durs et sensibles à l'érosion

hydrique. Les lithosols peu évolués se situent aux pieds des

pentes (apports colluviaux) et sur les versants des reliefs (sols

d'érosion). Ils sont peu propices à l'agriculture.

10

Sur le plan géologique, cette région est

localisée sur un bassin crétacé, parsemé

d'inselbergs et dominé par des massifs gréseux, granitiques ou

volcaniques. Ils sont dominés par des sols minéraux bruts

lithosoliques et les sols peu évolués d'érosion lithiques

(Brabant et Humel, 1974). Ces massifs montagneux portent le nom fulfulde de

« hossere ». On peut citer hossere

Laïndé-Massa ; hossere Bangoura ; hossere

Wadjéré ; hossere Kokoumi ; hossere

Kalgué ; hossere Siddiri ; hossere Mbapé ;

hossere Harandé ; hossere Ndiam Baba ; hossere

Ngola ; hossere Sorké...

Sur un soubassement de roches cristallines ou

métamorphiques, se sont déposées d'importantes alluvions

le long du réseau hydrographique composé essentiellement de la

Bénoué (13 614 km), le Mayo Kebbi, le Mayo Rey et le Faro (13 493

km) très poissonneux (Segalen, 1967). Il existe cependant dans cette

zone plusieurs autres cours d'eaux intermittents qui tarissent presque tous

pendant la saison sèche. Parmi les cours d'eau les plus importants, on

peut citer : mayo Douka ; mayo Gabago ; mayo

Betnodjé ; mayo Binossi ; mayo Tane ; mayo

Dadi... À côté de ces cours d'eau, il existe des lacs

naturels dont les plus remarquables sont Ndjigoro manga, Ndjigoro

pétel, Ngouen, Babi, Goré...

La végétation varie suivant le climat, la

pluviométrie, le relief et les différents types de sols. D'une

manière générale, il existe dans la zone des savanes

boisées ou arborées ou arbustives voire des forêts claires

du bassin de la Bénoué. Les principales formations

végétales sont (Letouzey, 1985) : la formation grégaire

à Isoberlinia doka et Isoberlinia tomentosa ; la

formation à Boswellia odorata, Sclerocarya birrea,

Prosopis africana ; les formations à Combretum, Terminalia,

Anogeisus leiocarpus. Dans les zones inondables, on distingue les

formations graminéennes à Hyparrhenia rufa, Vetiveria

nigritana et Echinochloa pyramidalis ; sur les montagnes, on

rencontre une forêt claire faite de Ficus, Diospyros, Boswelia,

Vitellaria... Le bas des versants est recouvert de ligneux comme

Crossopteryx erinaceus, Bombax costatum, ainsi que Anigeisus

et Isoberlinia. La strate herbacée est à base de

Pennisetum pedicellatum et Andropogon tectorum. On trouve

également dans ces montagnes diverses espèces d'Acacia

(hockii, dudgeoni, senegal,..).

Sur le plan agricole, au Sud de Garoua, le coton, le maïs

et l'arachide constituent les principales sources de revenus pour les paysans.

Dans la région de Guider et des

11

piémonts, le coton et l'arachide demeurent les

principales cultures de rente tandis que le sorgho pluvial est

réservé à l'autoconsommation et à la fabrication de

la bière (bit bit).

Hypothèse de recherche

La recherche part de l'hypothèse que dans un contexte

de forte incertitude sur le territoire pastoral, la mobilité du troupeau

ne peut continuer à se faire que grâce à un consensus pour

une délimitation territoriale et une forte implication de l'État

et des acteurs locaux (élites, autorités traditionnelles,

agriculteurs, éleveurs, conservateurs). Il s'agit de considérer

l'ensemble des acteurs, individuels ou collectifs, étatiques, coutumiers

ou privés qui, de droit ou de fait, jouent un rôle effectif dans

la régulation de l'accès et de l'usage des terres et des

ressources naturelles, à travers des décisions portant sur la

définition des règles d'accès ou d'usage, l'attribution de

droits, l'arbitrage de conflits, la formalisation de droits ou d'accords, etc.

Il s'agit comme le suggèrent Benkahla et Hochet (2013) de décrire

concrètement la façon dont les choses se passent

réellement, sans présager de leur statut au regard de la loi,

avec leurs relations de complémentarité, de compétition,

de concurrence ou de synergie : pour un type de problème donné,

quelle(s) autorités sont mobilisées par quels acteurs ? Quels

sont les rapports entre pouvoirs coutumiers, administration territoriale,

services techniques dans le traitement de ce type de problème ?

Permettent-ils d'arriver à des solutions ? Ces questions permettent de

s'interroger sur le fait que de nombreux acteurs interviennent potentiellement,

que les acteurs qui jouent un rôle effectif ne sont pas forcément

ceux qui ont des prérogatives légales, que les relations qu'ils

ont entre eux sont variées.

Un travail de l'état de l'art nous a permis de nous

positionner par rapport à des controverses scientifiques ou au sein des

milieux du développement pour mieux problématiser la recherche

par rapport à la zone soudano-sahélienne d'Afrique et montrer ce

qui fait la spécificité du Nord-Cameroun. Nous avons

également fait le point sur les expériences passés et en

cours concernant l'appui à la mobilité du bétail,

l'organisation et la gestion des territoires ruraux dans cette région.

Les éleveurs étant les premiers concernés par la

recherche, nous avons voulu mettre en évidence l'identité des

éleveurs et leur place dans le contexte sociopolitique de la

région. La problématique des inégalités (sociales

et ethniques) des acteurs face aux enjeux territoriaux nous amène

à montrer que

12

les éleveurs sont des acteurs faibles dans le processus

de négociation, d'accès et de gestion des territoires ruraux dans

le Nord du Cameroun.

Clarification du concept de territoire de mobilité

pastorale

Notre vision du territoire s'appuie sur le courant de

pensée amorcé par les géographes « tropicalistes

», notamment africanistes, comme Jean Gallais, Pierre Gourou, André

Lericollais, Paul Pélissier, Gilles Sautter qui ont commencé

à se préoccuper de la diversité des milieux et de leurs

rapports à la société. L'apport des monographies de

terroir fut unanimement reconnu du fait de la rigueur méthodologique qui

les guidait, et même si leur composante était fondamentalement

descriptive, ces monographies tentaient d'avoir une compréhension

globale des processus (Gallais, 1989). Ces travaux se sont attelés

à montrer les faits d'organisation sociale, de structuration des

systèmes fonciers, de la relation à la nature. Cette

géographie tropicale africaine s'est surtout intéressée

aux grandes échelles, aux terroirs (et non à la région),

aux zones rurales et aux sociétés traditionnelles (Claval et

Sanguin, 1996).

Pendant mon séjour à Montpellier dans le cadre

de ma thèse, j'ai pu consulter les travaux d'autres géographes

qui s'intéressent davantage à l'analyse spatiale, l'utilisation

de méthodes statistiques, la valorisation graphique des études,

tout ceci teinté d'innovations dans tous les domaines, que ce soit

technique comme conceptuel. Le structuralisme a eu évidemment une

influence très forte sur ces travaux (Brunet, 1987 ; 1997). Ces derniers

étaient pratiquement tous orientés vers la détermination

de structures spatiales construites sur la base de similitudes des

paramètres des unités spatiales. Beaucoup d'espaces ont ainsi

été passés au peigne fin de la statistique et des

données socio-économiques, pour en dégager des

chorèmes, des modèles d'organisation, des cartes de

synthèse, des atlas. J'ai d'ailleurs pu m'approprier le langage

chorématique que j'ai appliqué à mon terrain de recherche

doctorale pour modéliser les petits territoires de fixation des

éleveurs (Kossoumna Liba'a, 2008).

Le choix de travailler sur la mobilité pastorale m'a

donc amené à manipuler le concept de territoire. Celui-ci est

issu de la longue histoire de la géographie, et en particulier de la

période des années 1950-1980, pour laquelle l'héritage des

géographes ruraux, et surtout tropicalistes, mais aussi les innombrables

débats théoriques qui eurent lieu, ont été

13

fondamentaux dans la construction d'une discipline qui a su

résister, dans une certaine mesure, au courant positiviste. Ce concept

est aujourd'hui bien approprié par la géographie, notamment

économique et sociale, mais aussi par d'autres disciplines comme la

sociologie et l'économie.

Sur le plan conceptuel, nous nous sommes attelé

à clarifier le concept de territoire de manière

générale avant de proposer une définition et une

caractérisation des territoires de mobilité pastorale. Partant de

son sens politico-administratif tel qu'utilisé à partir du

XVIIème siècle, le territoire est en effet

replacé dans la géographie universitaire avec sa

définition dans le Dictionnaire de Géographie dirigé par

Pierre George (1970) et la réorientation de son usage dans la

géographie française avec les travaux de Ferrier (1984) et sa

diffusion dans divers domaines des sciences (géographie,

économie, sociologie). Après le sens donné par les

géographes tel Le Berre, Brunet, Di Méo, Raffestin, le territoire

est placé au centre de débats sur sa place au service du

développement à travers les travaux de Moine (1995), Levy et

Lussault (2003), Le Berre (1992) ou Debarbieux (1999).

Une des questions épistémologique est

également de savoir si le territoire a un sens pour la

société. Au Nord-Cameroun, le territoire est le lieu

d'application du pouvoir traditionnel. Cette acception du territoire que les

géographes lient au contrôle et au pouvoir est attachée aux

problèmes de géographie politique que nous documentons en nous

appuyant sur les travaux de Pinchemel et Pinchemel (1997), de Claval (1995) et

de Gottmann (1973). Dans cette région, le territoire est

également une réalité sociale. Partant de

l'éthologie animale à partir des travaux l'autrichien Konrad

Lorenz (1973) et le Néerlandais Nikolaas Tinbergen (1967) qui font

découvrir le rôle que joue la territorialité dans la vie de

beaucoup d'espèces, nous nous attardons sur les points de vue des

géographes qui se refusent à transposer les leçons de ces

chercheurs à leur domaine. Il en est ainsi des travaux de Malmberg

(1980), Roncayolo (1990), Claval (1995), Le Berre (1992), Badie (1995) ou Di

Méo (1998) qui retirent des exemples fournis par l'éthologie

l'idée qu'il faut s'attacher aux moyens mis en oeuvre pour

contrôler l'espace afin de comprendre le dynamisme des

sociétés. Par ailleurs, que ce soit les éleveurs ou les

autres acteurs qui utilisent, gèrent et contrôlent le territoire,

ils le considèrent comme lieux de

14

symboles et de représentations qui ont fait

également l'objet de nombreux travaux de géographes. Cette

dimension symbolique du territoire est en effet présente dans les

travaux de Gottmann (1952), Dardel (1990), Brunet et al., (1992),

Claval (1995), Di Méo (1998) ou Raffestin (1986), Moine (2005) ou

Debarbieux (1999). En plus, les différents acteurs ont un sentiment

d'appartenance aux territoires qui est une construction mentale. Les

géographes se sont également intéressés à

cette place de l'identité dans la perception du territoire comme le

montrent les travaux de Bonnemaison et Cambrezy (1995), Le Berre (1992), Berque

(1970), Martin (1994), Claval (1995), Di Méo (1998), Moine (2005) ou

Brunet (2001). Le territoire est donc, comme le suggère Mazurek (2012),

du domaine des acteurs, mais surtout des actions et des stratégies qui

peuvent être du domaine du réel, de l'imaginaire ou du virtuel,

mais qui, toujours, reconstruisent des réalités identitaires sur

l'espace. Le territoire est donc multiple, fonction de l'appropriation des

groupes sociaux, et c'est l'interaction entre ces territoires qui forme

l'espace. Finalement, nous convenons avec Moine (2005) que le territoire est un

système complexe dont la définition est fondée sur la

boucle de rétroaction qui l'organise. Son fonctionnement s'appuie ainsi

sur le sous-système acteurs qui agit sur le sous-système de

l'espace géographique que nous allons tenter d'appliquer à la

situation du Nord-Cameroun.

Le territoire a également un intérêt pour

l'élevage. Les travaux sur les relations entre le territoire et

l'élevage montrent que les communautés d'agriculteurs y accordent

une place centrale comme l'attestent Hubert (1994), Gibon et Ickowicz (2010).

Ces relations façonnent les paysages et la biodiversité (Caron et

Hubert, 2000) et produisent des services écosystémiques (Burkhard

et al., 2009). Les différentes dimensions des interactions

entre l'élevage et le territoire ont fait l'objet de définitions

par des auteurs comme Manoli et al. (2010). Après avoir

cherché à comprendre le rapport à l'espace des

activités d'élevage, dans un contexte où les ressources

naturelles deviennent un facteur limitant et où il y a une

compétition avec d'autres activités pour l'utilisation de

l'espace, ces auteurs se centrent sur la représentation de la

localisation des systèmes de production et des densités animales.

Nous nous appuyons également sur les points de vue d'autres auteurs

comme Sere et Steinfeld (1996), Bourn et Wint (1994), Kruska et al.,

(2003), Reid et al., (2000), Thornton et al., (2007) qui ont

proposé de cartographier les différents types de systèmes

de production à une échelle régionale en les mettant en

relation avec divers

15

facteurs (agro-écologiques, localisation, contraintes).

Au regard de l'évolution de la situation des territoires

d'élevage au Nord-Cameroun, nous nous sommes intéressés

par ailleurs à d'autres groupes de travaux qui ont pour objectifs

d'étude les dynamiques d'utilisation des sols (Poccard-Chapuis, 2005 ;

Lambin et al., 2001 ; Ickowicz et al., 2010; Naylor et

al., 2005 ; Bommel et al., 2010).

Sur le plan méthodologique, en prenant en compte

l'emboîtement des sous-systèmes acteurs et espaces

géographiques qui rend difficile l'interprétation et la

compréhension des territoires de mobilité pastorale, nous nous

sommes appropriés la démarche systémique qui est

présentée comme un paradigme capable de guider l'approche et la

compréhension des systèmes complexes. Nous nous appuyons ainsi

sur les travaux de Moine (2005) qui, sans proposer de nouveaux outils, essaie

de repositionner des approches reconnues, les unes par rapport aux autres, dans

un ensemble susceptible de permettre une meilleure compréhension des

territoires. Le diagnostic territorial proposé par l'auteur s'appuie sur

trois sous-systèmes, liés entre eux : le contexte naturel du

territoire, l'organisation de l'espace géographique et l'organisation

des acteurs. L'approche suppose la mise en oeuvre combinée d'outils

permettant de comprendre le fonctionnement d'un territoire et, le cas

échéant, de proposer des simulations de son évolution.

Sans mobiliser, comme le suggère François (1997), la combinaison

d'outils (Systèmes Multi-Agents, Systèmes d'Information

Géographique, Automates Cellulaires, Systèmes de Gestion de Bases

de Données, Systèmes Experts, Réseaux Neuronaux) en amont

desquels l'approche systémique est toujours requise, nous proposons une

démarche concertée pour la gestion durable et paisible des

différents territoires en prenant en compte le point de vue des

différents acteurs en présence. Pour cela, s'impose une

nécessité de diagnostic du territoire qui distingue, à

partir des signes visibles dans le paysage, la situation, le fonctionnement et

la dynamique de l'activité agricole et distingue les enjeux relatifs

à son évolution et aux interactions avec les activités non

agricoles présentes dans le territoire, comme le propose Lardon et

al., (2007) et Benoît (1977). Nous avons tenté comme le

suggère Guetat-Bernard (1999) de repérer les dimensions

conjuguées des différents espaces à la fois social,

perçu ou représenté, de vie, produit. Afin d'aboutir

à une analyse du territoire la plus complète possible, nous avons

retenu comme Merenne (2002) le principe de considérer qu'un territoire

comprend de façon

16

pertinente et générique cinq

sous-systèmes territoriaux : i) la résidence, ii)

l'appropriation, iii) l'exploitation, iv) la communication et les

échanges et v) la gestion.

La capitalisation des approches, visions et expériences

des différents auteurs nous a permis de mieux appréhender les

territoires de mobilité pastorale pour lesquels nous avons

proposé une définition et une caractérisation qui prend en

compte sa diversification et sa complexification. En nous appuyant sur le

contexte du Nord-Cameroun, cette clarification conceptuelle coordonne notamment

les dimensions sociales, politiques, économiques et environnementales,

en considérant tous les usages, sur la base d'une participation de plus

en plus active de tous les acteurs concernés de près ou de loin.

Dans cette région, nous considérons le territoire de

mobilité pastorale comme un champ d'application du pouvoir traditionnel,

mais aussi comme une réalité sociale et culturelle qu'il faut

prendre en compte dans tout processus de décision pour son

fonctionnement et sa gestion.

Positionnement théorique

Sur le plan théorique, nous nous appuyons sur le

modèle de Garrett Hardin qui stipule que, lorsqu'une ressource est en

libre accès, chaque utilisateur est conduit spontanément à

y puiser sans limite, poussant à sa disparition. L'exemple donné,

qui correspond à la situation constatée au Nord-Cameroun, est

celui d'un pâturage sur lequel chaque éleveur cherche à

accroître son troupeau puisque, de toute façon, le prix à

payer est quasi nul par rapport au bénéfice immédiat

obtenu. Mais, au terme de ce processus, tous les éleveurs sont perdants.

On relève ici une parenté de cette « tragédie »

avec la thèse de la surpopulation que Malthus avait

énoncée à la fin du XVIIIème

siècle. Selon Hardin (1968), il n'y a que trois solutions à cette

« tragédie » : la limitation de la population pour stopper la

surconsommation, la nationalisation ou la privatisation. Émise à

la veille du grand mouvement de dérégulation et de

déréglementation de l'économie mondiale, on comprend que

la troisième voie fut exploitée à fond pour justifier le

recul de l'intervention publique. Le modèle de Hardin est une

application du dilemme du prisonnier mis en évidence par la

théorie des jeux. Si les suspects, au lieu de se dénoncer

mutuellement, coopèrent, ils subiront des peines moins lourdes. Mais ils

ne sont pas portés spontanément à la coopération

et, dès lors, tous ont tendance à se comporter en «

passagers clandestins ».

17

C'est la pertinence de ce modèle que va attaquer

vigoureusement Elinor Ostrom sur la base d'une approche

néo-institutionnaliste.

L'analyse s'appuie également sur la théorie de

l'intérêt commun d'Elinor Ostrom. Son approche renouvèle la

façon d'aborder les problèmes, occasion de saisir les relations

qui se construisent, les négociations qui s'observent. Ses travaux ont

montré comment l'étude de formes de propriété et de

gestion collective, outre l'intérêt qu'elle présente en

elle-même, permet des avancées majeures dans la

compréhension de nos économies, au-delà des institutions

dominantes sur lesquelles ont porté la plus grande partie des analyses

des économistes, à savoir les marchés, les firmes ou les

institutions publiques. La problématique d'Ostrom se situe dans ce cadre

néo-classique rénové par le courant

néo-institutionnaliste. Pour résoudre le problème des

passagers clandestins, sur lequel insistait Hardin, Ostrom veut «

contribuer au développement d'une théorie valide au plan

empirique des formes d'auto-organisation et d'autogouvernance de l'action

collective » (Ostrom, 2010 : 40), de telle sorte que « les

appropriateurs adoptent des stratégies coordonnées »

(ibid : 54). Autrement dit, et c'est l'originalité du travail d'Ostrom,

elle cesse de se fixer sur la nature des biens qui déterminerait leur

caractère de commun et elle se penche au contraire sur le cadre

institutionnel et réglementaire qui préside à leur

érection en tant que communs, mieux, qui les institue en tant que

communs. Si la problématique des biens communs/collectifs/publics

s'oppose à celle des enclosures, ce n'est pas parce que, soudainement,

la nature des biens aurait changé ; c'est parce qu'il s'est produit un

changement dans les rapports de forces, dont la sanction va être

l'abolition d'anciennes règles et l'adoption de nouvelles. Au lieu de

voir seulement dans les biens communs comme des ressources, Ostrom les

considère comme une forme particulière de propriété

qui ne peut être séparée d'une délibération

collective permanente.

Collecte de données complémentaires

auprès des acteurs

La collecte des données complémentaires s'est

étalée sur deux années (2012 et 2013). L'analyse de la

genèse de l'installation des éleveurs mbororo dans le

Nord-Cameroun a permis de mieux comprendre leur place et leurs rôles dans

la gestion et le fonctionnement des territoires de mobilité. Les

enquêtes et entretiens auprès de vingt chefs

18

d'exploitation7, choisis de manière

aléatoire, ont permis de revenir sur la façon dont ils ont acquis

les espaces de fixation en analysant les rapports/alliances avec les

lamibé et en insistant sur les rentes captées par ces derniers,

les fréquentes remises en cause des droits d'accès. Nous nous

sommes également penchés sur le rôle des liens que les

éleveurs mbororo tissent avec les citadins et les élites

commerçantes de la région pour pouvoir accéder à

certains territoires. Ensuite, les enquêtes et entretiens dans les

villages environnements nous ont permis de mieux saisir les rapports que les

éleveurs mbororo entretiennent avec les autres groupes qui investissent

également dans l'élevage (Massa, Moundang, Toupouri...) pour

savoir si, par-delà tous les conflits, il n'y a pas des alliances, des

échanges et des complémentarités. De manière

générale, l'historique des migrations et des fixations de ces

acteurs allogènes ont permis de s'intéresser à la

politique au niveau local et régional d'accompagnement des mouvements

des populations. Cela a permis de saisir les stratégies d'adaptation de

ces acteurs à la crise et à l'évolution du fonctionnement

de l'État et de la politique d'aménagement des espaces ruraux de

manière générale.

Enfin, nous sommes revenus sur l'histoire de la protection des

espaces pour savoir qui étaient les lobbies environnementaux, pour

comprendre dans quels contextes l'État a accepté de classifier

ces espaces et la place de l'élevage dans ces espaces.

Par rapport à la mobilité, nous avons fait des

investigations sur les déterminants des mouvements et des

mobilités, en ciblant plus particulier les points suivants : les raisons

qui provoquent les départs, les mobilités, l'identité et

les caractéristiques de ceux qui bougent c'est-à-dire ceux qui

ont les moyens de partir8. Il s'agissait de connaitre le profil de

ceux qui restent et ce que font ceux qui n'ont pas la capacité de

s'adapter, leurs marges de manoeuvre, les dynamiques observées, les

transformations, les évolutions de la mobilité avec la pression

et les contraintes ainsi que les adaptations face à la fragmentation de

l'espace. En outre, si les éleveurs « volent » du

pâturage dans les aires

7 C'est une unité de production familiale

qui se résume à l'ensemble regroupant un homme marié (chef

de ménage), son (ses) épouse(s), leurs enfants et

d'éventuels dépendants directs, les parcelles en

propriété, le cheptel animal et l'ensemble des activités

extra-agricoles. Cette définition assez globale correspond au saare

qui, au Nord-Cameroun, est considéré comme

l'exploitation.

8 En Côte-d'Ivoire par exemple, ceux qui partent

ne sont pas n'importe qui.

19

protégées, ce qu'ils vont au-delà des

limites qui sont finalement flexibles et dénote de la capacité

des éleveurs à bouger, à s'engouffrer dans des

brèches.

Nous nous sommes intéressés non seulement

à la mobilité du troupeau mais aussi à la mobilité

des hommes. La mobilité s'inscrit en effet dans les trajectoires

mêmes des éleveurs. C'est un fond culturel et de capacité ;

nous faisons allusion ici à ce qu'on appelle « le capital

mobilité » que l'on analyse en termes de capabilité. Cette

notion s'appuie sur les débats actuels sur les politiques de transition

en rapport à la mobilité des animaux (continuité de

l'élevage extensif basé sur la mobilité ou

évolution vers l'intensification, mais à quelles conditions

?).

Les enquêtes et entretiens avec les éleveurs ont

par ailleurs permis de cerner la place de la gouvernance dans cette

région, notamment en ce qui concerne la corruption, les rackets et

brimades. Nous partons du constat que l'État laisse faire les

autorités traditionnelles dans l'organisation de l'accès et de la

gestion des territoires ruraux. Face à la puissance des lamibés

dans cette région, les marges de manoeuvre semblent faibles, au risque

d'une explosion sociale comme en RCA et au Nigeria. Or, si nous assistons

à la démission de l'État dans la mise en oeuvre des

politiques de développement territorial, un transfert de

compétence dans ce sens doit être opéré. En effet,

dans un contexte de crise économique persistante et de

décentralisation en cours, on assiste à la mobilisation des

acteurs locaux et à l'émergence des politiques de

développement territorial local. Ainsi, le système administratif

local doit être réactif et d'adapter rapidement aux diverses

mutations du territoire. Ce système doit chercher alors à

susciter la mobilisation des acteurs locaux autour du projet de

développement territorial à partir de nouvelles pratiques de

gestion, d'organisation, de fonctionnement, de négociation, de

concertation, de décisions partagées. Cette orientation fait

appel à la notion de gouvernance territoriale qui, au-delà d'un

terme à la mode, est une nécessité face à la

réalité des territoires en mouvement et en mutation dans une zone

rurale sous forte pression. La gouvernance met l'accent sur la crise de la

gouvernabilité des territoires, la multiplicité et la

diversité des acteurs et l'interdépendance des acteurs entre eux.

La superposition des textes étatiques avec les coutumes locales, qui a

un impact direct ou indirect sur la vie du territoire, créée

des

20

incertitudes chez les acteurs, que vient encore aggraver leur

complexité tant sur le plan juridique que social.

Concernant les modes de gouvernance, nous nous appuyons sur

les travaux d'Olivier de Sardan (2004). En prenant le concept de «

gouvernance » dans un sens purement descriptif et analytique, aussi

empirique que possible, nous le définirons avec lui comme une forme

organisée quelconque de délivrance de biens et services publics

ou collectifs selon des normes et logiques spécifiques. Chaque

forme organisée de cette délivrance (chaque arrangement

institutionnel), fonctionnant selon des normes particulières et mettant

en oeuvre des logiques spécifiques, peut alors être

considérée comme un « mode de gouvernance ». Cette

définition que nous avons retenue se focalise par contre sur une

fonction particulière de l'action collective, de l'autorité ou de

la régulation, qui a longtemps été associée

à l'État, et qui aujourd'hui peut être mise en oeuvre par

d'autres types d'institutions et d'acteurs (communes, villages,

chefferies,...). Elle nous semble donc à ce titre plus opératoire

et mieux adaptée à l'analyse de matériaux empiriques

spécifiques dans le cadre de notre position scientifique.

Apports majeurs dans le cadre de l'Habilitation à

Diriger des Recherches

- Le premier apport se situe au niveau de la contextualisation

spatiale et sociétale de la mobilité pastorale dans la

région du Nord-Cameroun ;

- En second lieu, les territoires de mobilité pastorale

ont été définis et caractérisés avec leurs

ressources, les acteurs en présence et leurs relations, les

modalités d'accès, les modes de gestion, les stratégies

d'accaparement et de contrôle, les conflits ;

- À la fin de l'essai, les démarches

participatives pour la gestion harmonieuse des territoires communs sont

proposées ainsi que des scenarii de gestion et d'organisation des

territoires de mobilité pastorale dans la région du

Nord-Cameroun. Ces démarches amorcent une réflexion sur la

nécessité de coordination entre les différents types

d'acteurs concernés par les territoires de mobilité pastorale

à différentes échelles (villageois, communal et

intercommunal, régional) en impliquant plusieurs niveaux d'acteurs :

éleveurs, agriculteurs, autorités

21

traditionnelles, gestionnaires des aires

protégées, élus locaux, représentants de

l'État, organismes d'appui aux développement,...) ;

Le document est organisé en deux grandes parties. La

première comporte deux chapitres qui portent sur la contextualisation

spatiale et sociétale des territoires de mobilité pastorale. Le

premier chapitre analyse les enjeux spatiaux de la mobilité pastorale au

Nord-Cameroun en s'appuyant d'abord sur les enjeux du développement des

territoires ruraux, puis sur les contraintes de l'élevage mobile dans

cette région et, enfin, sur la pression permanente exercée sur

les territoires de mobilité pastorale. Le deuxième chapitre

présente le contexte sociétal autour des territoires de

mobilité. Il commence par revenir sur la genèse de l'installation

des éleveurs mbororo dans la région afin de mieux comprendre la

marginalité spatiale qu'ils subissent. Il analyse ensuite les relations

tant d'échanges, de complémentarités que de conflits entre

les différents acteurs locaux concernés par la gestion et

l'exploitation des territoires de mobilité. Il s'agit des relations

autorités traditionnelles/éleveurs ; autorités

administratives/éleveurs ; citadins et élites

commerçantes/éleveurs ; agriculteurs/éleveurs ;

éleveurs/éleveurs.

La deuxième partie comporte trois chapitres et porte

sur notre contribution à la compréhension des territoires de

mobilité pastorale. Le troisième chapitre revient sur

l'émergence du concept de territoire, un concept récent et

polysémique dans la géographie humaine, sa place au service du

développement, son application dans le champ du pouvoir, sa

réalité sociale, symbolique et de représentation ainsi que

sa perception comme support d'identité et aire culturelle. Il

présente également l'intérêt du territoire pour

l'élevage avant de discuter des outils pour appréhender les

territoires et la nécessité de le diagnostiquer. Il se termine

par la définition et la caractérisation du territoire de

mobilité pastorale au Nord-Cameroun, en tant que champ d'application du

pouvoir traditionnel et réalité sociale et culturelle. Le

quatrième chapitre analyse en profondeur les territoires de

mobilité pastorale au Nord-Cameroun, leur typologie et leur

fonctionnement. Il analyse en détail la zone de sédentarisation

de la famille (le territoire d'attache), le voisinage du territoire d'attache

(les territoires pastoraux de proximité en saison pluvieuse et en saison

sèche froide), les territoires de transhumance saisonnière (les

territoires complémentaires

22

pour la petite transhumance de saison sèche chaude et

les territoires délimités pour la grande transhumance en saison

des pluies) et, enfin, les territoires illicites de mobilité (les aires

protégées). Le cinquième et dernier chapitre propose une

démarche de concertation pour la reconnaissance des territoires de

mobilité pastorale dans un contexte de forte pression. Après

avoir intégré le territoire de mobilité dans un contexte

de bien commun, il présente les nombreuses interventions aux

résultats mitigés en matière de concertation et de

sécurisation foncière avec les objectifs poursuivis, leurs

acquis, succès et insuccès ainsi que les conflits

d'intérêts entre les utilisateurs et conflits de pouvoirs entre

les instances de médiation et de régulation. Tout en capitalisant

les expériences de ces projets, nous proposons une démarche

d'appui à la gestion concertée des territoires de mobilité

pastorale. Cette démarche commence par la phase d'identification et de

formulation, puis celle d'analyse, ensuite celle de négociation et

concertation et enfin la phase de mise en oeuvre. Elle se termine par la

recherche d'un consensus autour des aires protégées.

23

PREMIERE PARTIE : CONTEXTUALISATION SPATIALE ET

SOCIETALE DES TERRITOIRES DE MOBILITE PASTORALE

24

|

|