I.3.4. Les aires protégées sous forte

pression des agriculteurs et des éleveurs

L'État camerounais a classifié depuis

l'Indépendance de larges superficies de savanes en zones exclusives de

chasse et de protection de la flore et de la faune sauvage20.

Interdit au pâturage et à l'agriculture, l'aire

protégée a progressé en surface depuis les années

1970 pour se stabiliser depuis les années 1990. En fait, au

Nord-Cameroun, la tradition de la conservation de la biodiversité est

ancienne. Les aires protégées sont non seulement une

réalité physique, mais également un atout

économique important. Créées entre 1932 et 1980, elles se

composent de trois parcs nationaux (Bénoué 180 000 ha, Faro 330

000 ha, Bouba Ndjidda 220 000 ha) et 27 zones cynégétiques (ZIC)

ou réserves de chasse dont 23 sont affermées aux guides

professionnels de chasse essentiellement expatriés21. Tout ce

vaste réseau d'aires protégées représente

près de trois millions d'hectares, soit 44% du territoire de la

région. La principale contrainte environnementale dans cette zone de

savane est la sécheresse et la pression anthropique forte dans les parcs

et zones de chasse (Figure 6).

20 La première aire protégée

date de l'administration coloniale française en 1916. Il s'agissait du

domaine de chasse de Bouba Ndjidda. C'est surtout à partir de 1932 que

le mouvement de transformation des réserves forestières s'est

amplifié pour atteindre son apogée après

l'indépendance, en 1960.

21 Les zones d'intérêt

cynégétique (ZIC) ont été créées par

arrêté (N° 86/SEDR/DEFC du 21/10/1969) pour les 16

premières. Dix autres seront classées ensuite vers 1972.

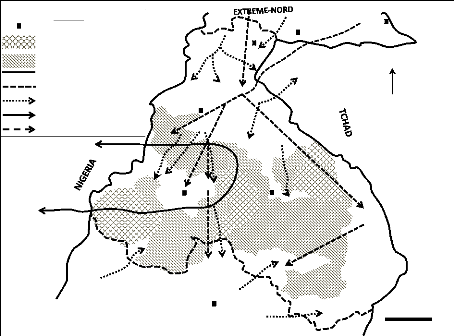

Limite nationale

Limite régionale

Transhumance avec points d'attache Transhumance sans points

d'attache Migrations des populations

Zone d'intérêt cynégétique

Parc naturel

Légende

Ville

ADAMAOUA

Poli Tcholiré

Garoua

Ngaoundéré

Guider

Kaélé

Yagoua

0 100 km

N

44

Source : Adapté de CIRAD et GLG Consultants (2013)

Figure 6. Aires protégées et

mouvements des populations et des animaux au Nord-

Cameroun

I.3.4.1. Des aires protégées

convoitées par les éleveurs transhumants et

sédentaires

Les éleveurs affirment qu'ils « volent

fréquemment le pâturage » dans certaines aires

protégées lors de la transhumance. En effet, des menaces planent

sur leurs activités d'élevage car, à l'origine, les

éleveurs de la région ont toujours considéré qu'il

y avait concurrence entre le bétail et la faune sauvage (Ndamé,

2007). Fréquemment accusés de surpâturage, les

éleveurs sont de plus en plus inquiets et coincés entre les aires

protégées et les champs des agriculteurs. Cette situation est

d'autant plus préoccupante que les pistes à bétail, les

zones de transhumance, même délimitées, et les aires de

repos pour les animaux, sont sous la menace des cultures. C'est tout simplement

la condamnation d'un système d'élevage traditionnel qui a

montré la preuve de son efficacité face aux aléas

climatiques récurrents dans la région. La « redistribution

forcée » de la force de travail et de l'espace proposée aux

différentes activités amène

45

les éleveurs, particulièrement nombreux dans la

région, à réduire de façon draconienne l'amplitude

des transhumances, en abandonnant certains itinéraires et en modifiant

leurs objectifs. Pour de nombreux observateurs, c'est une véritable

crise des systèmes pastoraux sahéliens. On est en train de passer

progressivement des mouvements de troupeaux dictés par des

critères climatiques et écologiques, à des mouvements

justifiés par des choix économiques. On assiste progressivement

à un déplacement du centre de gravité de l'élevage

du Nord-Cameroun vers les zones situées plus au sud de la région.

Cela oblige désormais l'éleveur vivant dans la région et

qui d'ailleurs ne profite d'aucune aide de l'État, à faire des

choix s'il veut continuer son activité, puisqu'il est appelé

à faire face à des charges nouvelles que la suppression du

système traditionnel entraîne. Le cas des éleveurs

transhumants Mbororo semble plus préoccupant. Ces derniers ne pourront

survivre qu'en se sédentarisant et ceux qui ne pourront s'adapter aux

mutations en cours en devenant aussi agriculteurs seront amenés à

disparaître à moyen terme (Ndamé, 2007).

|