I.1.2.2. Histoire de la

télédétection

L'histoire de la télédétection peut

être scindée en cinq grandes époques (Midekor et

al., 2013) :

? En 1856, date à laquelle la première

photographie aérienne a été prise par Nadar à

partir d'un ballon, fut le point de départ de la

Télédétection. Cette dernière a tout d'abord

évolué avec le développement de l'aviation, surtout pour

des besoins de reconnaissance militaire.

? De la première guerre mondiale jusqu'à la fin

des années 1950, la photographie aérienne devient un outil

opérationnel pour la cartographie, la recherche

pétrolière, la surveillance

Mémoire Master Siradji, 2021

Page 11

de la végétation. On assiste à un

progrès continu de l'aviation, des appareils photographiques et des

émulsions (couleur, infrarouge noir et blanc, infrarouge fausse

couleur).

? La période qui commence en 1957 et s'achève en

1972 marque le début de l'exploration de l'espace et prépare

l'avènement de la télédétection actuelle. Le

lancement des premiers satellites, puis des vaisseaux spatiaux habités

à bord duquel sont embarqués des caméras,

révèle l'intérêt de la

télédétection depuis l'espace. La première

application opérationnelle de la télédétection

spatiale apparait dans les années 1960 avec les satellites

météorologiques.

? En 1972, un satellite de type ERTS rebaptisé au

Landsat fut le premier satellite lancé en

télédétection pour la gestion des ressources terrestres,

ouvre l'époque de la télédétection moderne. Le

développement constant des capteurs et des méthodes de traitement

des données numériques ouvre de plus en plus les champs

d'applications de la télédétection et en fait un

instrument indispensable de gestion de la planète et de plus en plus un

outil économique.

? Enfin, depuis les années 1970, la

télédétection connait une évolution continue

marquée par : la haute résolution spatiale des capteurs,

diversifications des capteurs utilisés dans des domaines variés,

multiplication des satellites dotés par des capteurs actifs.

I.1.2.3. Processus de la

télédétection

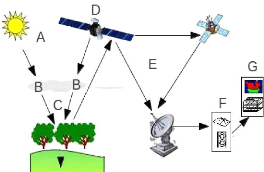

Selon Bul (2008), le processus de la

télédétection comprend généralement sept

étapes (figure 6) à savoir :

Source d'énergie ou d'illumination (A) :

À l'origine de tout processus de

télédétection se trouve nécessairement une source

d'énergie pour illuminer la cible. Le plus souvent, voire dans la

presque totalité des cas, cette source d'énergie est le soleil.

Mais le satellite lui-même peut être source d'énergie :

c'est le cas pour le domaine de la télédétection radar.

Rayonnement et atmosphère (B) : Durant

son parcours « aller » entre la source d'énergie et la cible,

le rayonnement interagit avec l'atmosphère. Une seconde interaction se

produit lors du trajet « retour » entre la cible et le capteur.

Interaction avec la cible (C) : Une fois

parvenue à la cible, l'énergie interagit avec la surface de

celle-ci. La nature de cette interaction dépend des

caractéristiques du rayonnement et des propriétés de la

surface. Chaque objet géographique émet ou réfléchi

un rayonnement dans les

Mémoire Master Siradji, 2021

Page 12

diverses fréquences du spectre

électromagnétique. Cette caractéristique s'appelle le

comportement spectral. En télédétection, on suppose que

tout objet ou classe d'objet sur la surface terrestre possède sa propre

« empreinte digitale » dans le spectre

électromagnétique (la signature spectrale), en fonction de la

longueur d'onde du rayonnement qui est réfléchi ou émis

par lui-même. Ainsi, une parcelle de canne à sucre aura des

signatures différentes en fonction de son stade végétatif

et de son niveau de maturation.

Enregistrement de l'énergie par le capteur (D)

: Une fois l'énergie diffusée ou émise par la

cible, elle doit être captée à distance par un capteur qui

n'est pas en contact avec la cible mais embarqué à bord d'un

satellite ou d'un avion par exemple, pour être enfin enregistrée

sous format numérique.

Transmission, réception et traitement (E) :

Cette information enregistrée par le capteur est transmise,

souvent par des moyens électroniques, à une station de

réception généralement située au sol où

l'information est transformée en images (numériques ou

photographiques).

Interprétation et analyse (F) : Une

interprétation visuelle et/ou numérique de l'image traitée

est ensuite nécessaire pour extraire l'information que l'on

désire obtenir sur la cible.

Application (G) : La dernière

étape du processus consiste à utiliser l'information extraite de

l'image pour mieux comprendre la cible, c'est-à-dire la portion d'espace

étudiée (une ville, une zone inondée, une forêt,

etc.) afin de nous en faire découvrir de nouveaux aspects ou pour aider

à résoudre un problème particulier.

Figure 6 : Les sept étapes du

processus de télédétection selon Bul (2008) : (A) source

d'énergie ; (B) atmosphère ; (C) cible ; (D) capteur ; (E)

transmission, réception et traitement ; (F) interprétation et

analyse ; (G) Application

Mémoire Master Siradji, 2021

Page 13

I.1.3. Technique de Système d'Information

Géographique (SIG)

I.1.3.1. Histoire du SIG

Selon Françoise (2008), l'histoire du SIG peut être

subdivisée en trois grande période à savoir :

? Du début des années 1960 jusqu'en 1975, les

travaux de quatre chercheurs, impliqués dans les différents

projets départ et d'autre dans le monde, sont à l'origine du

concept de « Système d'Information Géographique ». Au

Canada, c'est Roger Tomlinson qui décrit, la méthode la plus

adaptée en termes de coût et de performance à la

cartographie et à l'analyse des informations environnementales

collectées dans le cadre de l'inventaire des espaces canadiens. Au

même moment, en Grande-Bretagne, D.P. Bickmore est chargé de la

réalisation de l'Atlas of Great Britain and Northern Island. Face aux

critiques dont il est l'objet, du fait d'un délai de production trop

long et de la complexité des documents réalisés, il

propose une approche basée sur l'utilisation de technologies

informatiques qui permettrait de stocker et de traiter les données, de

modéliser les situations et de restituer de façons cartographique

les résultats pour un rapport. Ces deux expériences

simultanées vont parvenir à des conclusions similaires quant

à l'intérêt du développement d'une filière

numérique en cartographie. Aux États-Unis, Howard Fisher et Jack

Dangermond développent une nouvelle méthode de cartographie

automatique, fondée sur des réalisations graphiques rapides et

peu coûteuses, qui associent à la carte des données

statistiques. Ces chercheurs, animés par la même motivation de

développer un outil technologique novateur afin d'accroître les

performances et la qualité de la production cartographique et d'en

diminuer les coûts, sont aujourd'hui considérés comme les

précurseurs des SIG.

? À partir de 1973 jusqu'au début des

années 1990, l'intérêt de développer ce type de

système intégré est admis et la prise en charge du

développement est assurée par des institutions nationales,

surtout Nord-Américain. Ces années sont celles de la recherche

universitaire qui débouchera sur les concepts fondamentaux et les

premiers algorithmes d'analyse spatiale. La motivation va de faire avec

l'avènement de l'informatique qui s'accompagne d'une diminution des

coûts d'équipement et avec la fourniture de données

satellitaires sous forme d'images numériques. C'est aux

États-Unis que les premiers systèmes opérationnels ont vu

le jour. On peut citer, à titre d'exemples, le logiciel «

Geographic Resource Analysis Support System » (Grass)

développé à partir de 1982 par les laboratoires de

recherche du

Mémoire Master Siradji, 2021

Page 14

département de la défense américaine ou

encore le logiciel Arc Info de la société ESRI (Environmental

Systems Research Institute) fondée par Jack Dangermond à la fin

des années 1960 et dont l'origine est le « Laboratory for Computer

Graphics » de l'Université de Harvard, créé par

Howard Fisher.

? Dès 1990, l'exploitation commerciale du SIG a

débuté en profitant des progrès technologiques

réalisés en micro-informatique. Les logiciels proposés

sont divers et s'accompagnent de toute une gamme de produits matériels

permettant d'acquérir une chaîne complète de traitement

incluant les modalités d'acquisition et de restitution de l'information.

Grace aux divers logiciels, une explosion de marché concernant à

la fois le matériel, les logiciels et les données entraîne

la multiplication des utilisateurs qui mettent en oeuvre des applications dans

des domaines extrêmement variés. L'implantation des SIG dans

divers secteurs d'activité est facilitée par une concurrence

commerciale et par la standardisation des produits, et une certaine

banalisation de l'utilisation des SIG. Sous la pression d'une demande

croissante, le marché du logiciel, des données et des services

s'ouvre rapidement.

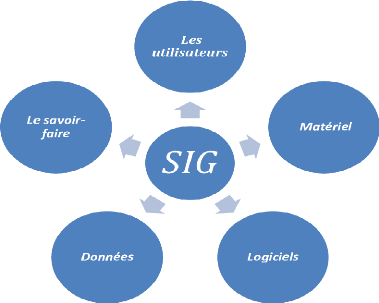

I.1.3.2. Les différents composants d'un

SIG

Le SIG est constitué de cinq composants majeurs (Collet,

1994) à savoir :

Les matériels informatiques

Le SIG fonctionne aujourd'hui sur une très large gamme

d'ordinateurs, des serveurs de données aux ordinateurs de bureaux

connectés en réseau ou utilisés de façon autonome.

Des systèmes client-serveur en intranet, extranet voire via internet

facilitant ensuite et de plus en plus la diffusion des résultats.

Les logiciels

Ils assurent six fonctions suivantes : saisie des informations

géographiques sous forme numérique (Acquisition), gestion de base

de données (Archivage), manipulation des données

géographiques (Analyse), mise en forme et visualisation (Affichage),

représentation du monde réel (Abstraction), la prospective

(Anticipation).

Mémoire Master Siradji, 2021

Page 15

Les données

Les données représentent le contenu même

de SIG. Elles peuvent être des cartes géographiques et/ ou des

informations relatives à ces objets. C'est la composante la plus

importante d'un SIG. Les données géographiques peuvent

être, soit importées à partir de fichiers, soit saisie par

un opérateur. Les utilisateurs

Le SIG étant avant tout un outil, qui s'adresse

à une très grande communauté d'utilisateurs depuis ceux

qui créent et maintiennent les systèmes jusqu'aux personnes

utilisant dans leur travail quotidien la dimension géographique. Avec

l'avènement de SIG sur l'internet, la communauté des utilisateurs

de SIG s'agrandit de façon importante chaque jour, il est raisonnable de

penser qu'à brève échéance, nous serons tous

à des niveaux différents des utilisations de SIG.

Les Méthodes et Savoir-faire

Le SIG fait appel à de divers savoir, donc à des

divers métiers qui peuvent être effectués par une ou

plusieurs personnes. On retiendra notamment la nécessité d'avoir

des compétences en analyse des données et des processus, en

traitement statistique et en traitement graphique.

Figure 7 : Différents composants d'un

SIG (Mahdid, 2019)

Mémoire Master Siradji, 2021

Page 16

|