103

Conclusion

Les ligneux pérennes de la localité de Houdouvou

sont dégradés par les affres

climatiques et les activités anthropiques. L'analyse

des variabilités pluviométrique, des indices de diversités

(Indice de Shannon H'= 1,518891351, Indice de Simpson D= 0,032777199166,

Equitabilité EQ = 0,16325528) et des densités (195 tiges/ha)

permet de confirmer la dégradation des ligneux pérennes. De plus,

la quantité de ligneux prélevé, les modes de

préparations des champs, les principales cultures pratiquées, le

degré d'occupation de l'espace par l'agriculture et les habitations

corrobore l'hypothèse de la dégradation spatio-temporelle des

ligneux pérennes par les activités humaines. Par ailleurs, les

défaillances de l'administration et les limites de la législation

aggravent et accélèrent le processus de dégradation qui

aura des conséquences environnementaux et socio-économiques dans

ladite localité.

104

Chapitre 3. Effets de la dégradation des ligneux

pérennes

Introduction

La perte de surface forestière dans le monde progresse

d'années en années,

notamment dans les régions tropicales. Le recul de

l'arbre et de la forêt en Afrique tropicale sèche est le plus

symbolique des phénomènes de désertification qui affectent

le Sahel depuis une bonne décennie. Chaque année, ce sont des

centaines de milliers d'hectares qui sont déboisés dans les zones

sahéliennes, La désertification et la déforestation sont

les principales conséquences de la destruction de ces surfaces

végétales. De même, la dégradation des ligneux

pérennes dans la localité de Houdouvou à des

conséquences directes sur la nature en générale et sur les

hommes et leurs activités en particulier. Etant un lieu

d'approvisionnement par excellence en bois, les ligneux pérennes de

cette localité son en raréfaction et les conséquences sont

perceptibles à plusieurs niveaux. . La survie biologique du Sahel est en

jeu, survie humaine et animale aussi bien que végétale.

L'objectif de ce chapitre est d'analyser les conséquences

environnementaux d'une part est les conséquences

socio-économiques de la dégradation des ligneux pérennes

d'autres part.

3.1. Les effets environnementaux de la

dégradation des ligneux pérennes

La dégradation des ligneux pérennes à des

conséquences directes sur les

composantes de l'environnement. Ces conséquences

s'observent au niveau de de l'augmentation du taux de mortalité des

ligneux pérennes, au niveau de la raréfaction des espèces

dans la localité. De plus, les zones dégradées se

multiplient de plus en plus et gagnent en superficie.

3.1.1. Diminution du nombre de ligneux dans la

localité

La conséquence directe de la dégradation des

ligneux pérennes est la diminution

du nombre des arbres dans la localité. La forte

pression des phénomènes naturels notamment la rareté des

pluies et l'abondance de la chaleur entrainent des graves conséquences

sur les ligneux pérennes comme la diminution du nombre des

espèces. En effet les espèces ne pouvant pas s'adapter aux

conditions hydriques entent en défoliation (photo 3), sèchent

parfois meurent complètement. Ce phénomène est observable

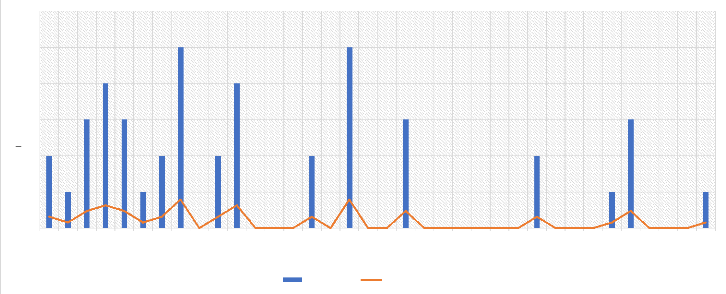

à travers les indices de mortalités des individus. (Figure 35)

? Indice de mortalité des espèces

pérennes

Individus mort

4

6

5

3

0

2

1

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18

P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36

Placettes

Arbres mort Taux de mortalité

105

Source : Relevés botaniques, juillet 2021

Figure 35.Taux de mortalité par placette

106

La figure ci-dessus montre le taux des arbres pérennes

morts dans la localité de Houdouvou. Ainsi, les 11 premières

placettes recensent la majorité des arbres morts dans la

localité. Ces placettes ont été faites dans la zone de

reboisement. Les placettes 19 à 27 ont été faites dans les

zones d'habitations. On ne retrouve pas beaucoup de ligneux morts parce qu'il y

une forte présence des hommes et qu'ils ont la possibilité de

couper les pérennes morts. Ainsi, la courbe du taux de mortalité

montre que la placette 8 et la placette 17 enregistre le plus grand taux de

mortalité. Ce taux est aussi élevé entre la placette 3 et

la placette 5. L'analyse de ce taux de mortalité permet de conclure que

les ligneux pérennes se raréfient grandement dans la

localité. L''analyse de ce taux par zone permet de mieux

appréhender le phénomène.

? Indice de mortalité des espèces

pérennes par zone

L'analyse du taux de mortalité par placette (figure

33) donne un aperçu général de la moralité des

ligneux pérennes. L'analyse du niveau de mortalité par zone donne

une répartition plus explicite de la mortalité des ligneux

pérennes. Tableau 14.

Tableau 14. Taux de mortalité par zone

Zone

|

Arbres

morts

|

Taux de

mortalité

|

Zone de reboisement

|

17

|

269%

|

zone dégradé

|

13

|

206%

|

Champs

|

8

|

127%

|

Zone d'habitation

|

6

|

79%

|

TOTAL

|

44

|

680%

|

|

Source : Relevés botaniques, juillet 2021

Le tableau ci-dessus montre le taux de mortalité des

ligneux pérennes en fonction des principales zones. Ainsi, la zone

où on rencontre beaucoup de ligneux morts est la zone de reboisement

avec 269%. Le deuxième lieu est la zone dégradée avec 206%

suivi de la zone des champs 127% et la zone d'habitation avec 79%. L'analyse du

taux de mortalité par zone confirme ainsi le fait que les ligneux morts

sont plus nombreux dans la zone de reboisement et moins nombreux dans les zones

d'habitations. La mortalité continue de ces ligneux conduits à la

raréfaction des espèces ligneuses pérennes.

? Indice de raréfaction des ligneux pérennes

La conséquence directement observable de la

dégradation des ligneux pérennes est la raréfaction des

ligneux. Cette raréfaction est observable en fonction des principales

107

espèces qu'on retrouve dans la localité. Le

tableau suivant montre les ligneux qui sont rares dans la localité.

Tableau 15. Indice de raréfaction par espèces

N°

|

Espèces

|

Indice de

raréfaction

|

Nombre

d'individus Non-

rare

|

Nombre

d'individus

rare

|

1

|

Acacia Albida

|

78

|

Non Rare

|

0

|

2

|

Acacia nilotica

|

86

|

0

|

Rare

|

3

|

Acacia seyal

|

72

|

Non Rare

|

0

|

4

|

Anacardium occidentale

|

94

|

0

|

Rare

|

5

|

Azadirachta indica

|

22

|

Non Rare

|

0

|

6

|

Balanites aegyptiaca

|

92

|

0

|

Rare

|

7

|

Cissus quadrangularis

|

86

|

0

|

Rare

|

8

|

Colophospermum mopane

|

86

|

0

|

Rare

|

9

|

Combretum migranthum

|

97

|

0

|

Rare

|

10

|

Cobretum glutinosum

|

89

|

0

|

Rare

|

11

|

Dalbrgia melanoxylon

|

97

|

0

|

Rare

|

12

|

Diospyros mespiliformis

|

97

|

0

|

Rare

|

13

|

Eucalyptucus globulus

|

89

|

0

|

Rare

|

14

|

Erophaca baetica

|

97

|

0

|

Rare

|

15

|

Faidherbia albida

|

72

|

Non Rare

|

0

|

16

|

Feretia apondanthera delile

|

97

|

0

|

Rare

|

17

|

Ficus glumosa

|

97

|

0

|

Rare

|

18

|

Ficus sycomorus

|

97

|

0

|

Rare

|

19

|

Grewia mollis juss

|

92

|

0

|

Rare

|

20

|

Grewia villosa

|

97

|

0

|

Rare

|

21

|

Gymnosporia senegalensis

|

97

|

0

|

Rare

|

22

|

Hyphaene thebaica

|

94

|

0

|

Rare

|

23

|

Mangifera indica

|

83

|

0

|

Rare

|

24

|

Moringa aleifera

|

97

|

0

|

Rare

|

25

|

Ozora insignis

|

97

|

0

|

Rare

|

26

|

Psidium guajava

|

94

|

0

|

Rare

|

27

|

Sclerocarya birrea

|

86

|

0

|

Rare

|

28

|

Tamarindus indica

|

89

|

0

|

Rare

|

29

|

Ziziphus mauritiana

|

86

|

0

|

Rare

|

30

|

Ziziphus spina-christi

|

94

|

0

|

Rare

|

Total

|

2 656

|

4

|

26

|

|

Source : Relevés botaniques, juillet 2021

Le tableau 15 indique les indices de raréfaction des

espèces présente dans la localité de Houdouvou. Les

espèces ayant des indices supérieures à 80 sont rares et

celles ayant des indices inférieures à 80 ne sont pas rares. Sur

30 individus, 26 sont

108

considérés comme rares et 4 ne sont pas rares.

Ainsi, Azadirachta indica, Acacia Albida, Acacia seyal et Faidherbia albida

sont considéré comme des espèces qui ne sont pas

rares. On constate ainsi que les espèces sont de plus en plus rares dans

la localité. L'indice de raréfaction des ligneux est

également étudiée en fonction des familles

d'espèces. (Tableau 16)

Tableau 16. Indice de raréfaction par familles

N°

|

Familles

|

Indice de

raréfaction

|

Individus

Non Rare

|

Individus Rare

|

1

|

Arecaceae

|

94%

|

0%

|

Rare

|

2

|

Malvacées

|

97%

|

0%

|

Rare

|

3

|

Mimosaceae

|

50%

|

Non Rare

|

0%

|

4

|

Fabaceae

|

53%

|

Non Rare

|

0%

|

5

|

Meliaceae

|

22%

|

Non Rare

|

0%

|

6

|

Balanitaceae

|

92%

|

0%

|

Rare

|

7

|

Moracée

|

94%

|

0%

|

Rare

|

8

|

Myrtaceae

|

83%

|

0%

|

Rare

|

9

|

Tilaceae

|

78%

|

Non Rare

|

0%

|

10

|

Anacardiaceae

|

61%

|

Non Rare

|

0%

|

11

|

Caesalpiniaceae

|

89%

|

0%

|

Rare

|

12

|

Celastraceae

|

97%

|

0%

|

Rare

|

13

|

Combretaceae

|

86%

|

0%

|

Rare

|

14

|

Rubiaceae

|

97%

|

0%

|

Rare

|

15

|

Rhamnaceae

|

81%

|

0%

|

Rare

|

16

|

Vitaceae

|

86%

|

0%

|

Rare

|

Total

|

1261%

|

5

|

11

|

|

Source : Relevés botaniques, juillet 2021

Le tableau ci-dessus analyse la raréfaction des

ligneux pérennes en fonction des principales familles d'espèces

qui ont été inventoriées. Sur 16 familles

d'espèces, cinq familles sont considérées comme

étant nombreuses car leurs indices de raréfaction sont

inférieurs à 80. Par ailleurs, 11 familles sont

considérées comme rares car leur indice est supérieur

à 80. Ainsi, la famille des Meliaceae (22), Mimosaceae (50),

Fabaceae (53) Anacardiaceae (61) et (Tilaceae) sont

considéré comme nombreuse dans la localité. Par contre, la

famille des Arecaceae, Malvacées,

Balanitaceae, Moracée, Myrtaceae,

Caesalpiniaceae, Celastraceae, Rubiaceae,

Rhamnaceae, Combretaceae, Rubiaceae, Rhamnaceae,

Vitaceae sont considérées comme rare.

109

? Abondance relative des espèces

L'analyse de l'abondance relative permet de déterminer

les espèces les plus abondantes dans la localité et les

espèces en voie de disparition. Le tableau 17 montre l'état

d'abondance des principales pérennes.

Tableau 17. Abondance relative des espèces

N°

|

Espèces

|

Nbre Individus

|

Abondance

relative

|

1

|

Acacia Albida

|

37

|

0,059

|

2

|

Acacia nilotica

|

42

|

0,066

|

3

|

Acacia seyal

|

31

|

0,049

|

4

|

Anacardium occidentale

|

17

|

0,027

|

5

|

Azadirachta indica

|

157

|

0,248

|

6

|

Balanites aegyptiaca

|

6

|

0,009

|

7

|

Cissus quadrangularis

|

16

|

0,025

|

8

|

Colophospermum mopane

|

36

|

0,057

|

9

|

Combretum migranthum

|

7

|

0,011

|

10

|

Cobretum glutinosum

|

20

|

0,032

|

11

|

Dalbrgia melanoxylon

|

1

|

0,002

|

12

|

Diospyros mespiliformis

|

5

|

0,008

|

13

|

Eucalyptucus globulus

|

36

|

0,057

|

14

|

Erophaca baetica

|

5

|

0,008

|

15

|

Faidherbia albida

|

64

|

0,101

|

16

|

Feretia apondanthera delile

|

5

|

0,008

|

17

|

Ficus glumosa

|

1

|

0,002

|

18

|

Ficus sycomorus

|

3

|

0,005

|

19

|

Grewia mollis juss

|

12

|

0,019

|

20

|

Grewia villosa

|

5

|

0,008

|

21

|

Gymnosporia senegalensis

|

3

|

0,005

|

22

|

Hyphaene thebaica

|

10

|

0,016

|

23

|

Mangifera indica

|

33

|

0,052

|

24

|

Moringa aleifera

|

2

|

0,003

|

25

|

Ozora insignis

|

3

|

0,005

|

26

|

Psidium guajava

|

11

|

0,017

|

27

|

Sclerocarya birrea

|

18

|

0,028

|

28

|

Tamarindus indica

|

13

|

0,021

|

29

|

Ziziphus mauritiana

|

23

|

0,036

|

30

|

Ziziphus spina-christi

|

10

|

0,016

|

Total

|

632

|

1

|

|

Source : Relevés botaniques, juillet 2021

110

Le tableau ci-dessus montre l'abondance en pourcentage des

principales espèces Dans la localité. Ce tableau permet de voir

qu'il y a que deux espèces qui sont abondantes dans la localité

de Houdouvou. Il s'agit d'Azadirachta indica avec 0,248 % et de

Faidherbia albida avec 0,101%. Tous les autres espèces ne sont

pas abondantes et se situe en dessous de 40%. Les espèces en voie de

disparition sont Ficus glumosa (0,002), Dalbrgia melanoxylon (0,002),

Moringa aleifera (0,003), Ozora insignis (0,003), Gymnosporia senegalensis

(0,005), Ficus sycomorus (0,005). Cette indice est aussi analyser en

fonction des principales familles d''espèces et permet de

déterminer les familles les moins abondantes dans la localité.

Figure 36.

Source : Relevés

botaniques, juillet 2021

Figure 36. Abondance relative par familles

L'analyse de l'abondance relative des familles

d'espèces permet de déceler deux familles dont le niveau

d'abondance est supérieur à 50 %. Il s'agit de Meliaceae

(0,25), Fabaceae (0,16). Deux familles comprises entre 40 et 50%.

Il s'agit Anacardiaceae (0,12) et Mimosaceae (0,11). Deux

familles comprises entre 30 et 40. Il s'agit de Tilaceae (0,08) et de

Myrtaceae (0,08). Dix familles dont l'abondance est inférieure

à 20 %. Ainsi, les familles d'espèces dans la localité de

Houdouvou ne sont pas abondantes, cet état traduit une

raréfaction des ligneux pérennes.

111

? Etat général de la végétation

pérenne

Les enquêtes de terrain menés ont permis d'avoir

une perception du niveau d'érosion des ligneux pérennes dans la

localité. Ils nous ont permis d'évaluer le niveau de la

végétation dans l'optique de voir si elles ont augmenté ou

diminué. La figure suivante montre clairement l'état des

végétaux pérennes à Houdouvou.

60

Nombres d'individus

50

40

30

20

10

0

70

En diminution En augmentation Sans Changement

Touché

Etat de la végétation

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 37. Etat des ligneux pérennes

La figure ci-dessus montre l'état de la

végétation pérenne dans la localité de Houdouvou.

Les enquêtes ont permis de relever que les ligneux pérennes sont

en diminution contrairement aux autres années. Ainsi sur 120 personnes

enquêtés, 66 pensent que les ligneux pérennes sont en

diminution, 21 pensent que c'est sans changement, 21 pensent que c'est

touché et seulement 12 pensent que c'est en augmentation. Les personnes

qui pensent que les ligneux sont en augmentation sont

généralement les jeunes et ceux qui n'ont pas durées dans

la localité. Les personnes âgées et celles ayant

durées dans la localité affirment sans ambages que les ligneux

pérennes sont en diminution.

Pair ailleurs, le degré de leur diminution a

été étudié pour voir la fréquence à

laquelle ces ligneux se dégradent. (Figure 38)

Dégré de diminution

|

Faible

Moyen

Fort

|

|

|

|

|

0 10 20 30 40 50

Nombre de personnes

112

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 38. Degré de dégradation des ligneux

pérennes

La figure 38 illustre la vitesse à laquelle les

ligneux pérennes diminuent. Ainsi, les enquêtes ont permis de voir

que le degré de diminution est fort. En effet, 45 personnes sur 120

pensent que les ligneux pérennes diminuent de manière forte, 39

pensent que le degré de diminution est moyen et 36 pensent que le

degré de diminution est faible. Ainsi, la conséquence directe de

la dégradation des ligneux pérenne est la diminution du nombre

d'espèces dans la localité. Cette raréfaction est à

l'origine de l'augmentation du nombre des espaces dégradées ainsi

des températures.

? Faible fréquences des ligneux

pérennes

L'effet direct de la dégradation des ligneux

pérennes est la faiblesse de la fréquence de ces ligneux. Les

indices de fréquence permettent d'apprécier le niveau

d'apparition des ligneux pérennes dans la localité. La

fréquence des principales espèces pérennes est

représentée dans le tableau 18.

113

Tableau 18.Fréquence des espèces pérennes

N°

|

Espèces

|

Nbre de

relevé

|

Fréquence

|

1

|

Acacia Albida

|

8

|

22,22

|

2

|

Acacia nilotica

|

5

|

13,89

|

3

|

Acacia seyal

|

10

|

27,78

|

4

|

Anacardium occidentale

|

2

|

5,56

|

5

|

Azadirachta indica

|

28

|

77,78

|

6

|

Balanites aegyptiaca

|

3

|

8,33

|

7

|

Cissus quadrangularis

|

5

|

13,89

|

8

|

Colophospermum mopane

|

5

|

13,89

|

9

|

Combretum migranthum

|

1

|

2,78

|

10

|

Cobretum glutinosum

|

4

|

11,11

|

11

|

Dalbrgia melanoxylon

|

1

|

2,78

|

12

|

Diospyros mespiliformis

|

1

|

2,78

|

13

|

Eucalyptucus globulus

|

4

|

11,11

|

14

|

Erophaca baetica

|

1

|

2,78

|

15

|

Faidherbia albida

|

10

|

27,78

|

16

|

Feretia apondanthera delile

|

1

|

2,78

|

17

|

Ficus glumosa

|

1

|

2,78

|

18

|

Ficus sycomorus

|

1

|

2,78

|

19

|

Grewia mollis juss

|

3

|

8,33

|

20

|

Grewia villosa

|

1

|

2,78

|

21

|

Gymnosporia senegalensis

|

1

|

2,78

|

22

|

Hyphaene thebaica

|

2

|

5,56

|

23

|

Mangifera indica

|

6

|

16,67

|

24

|

Moringa aleifera

|

1

|

2,78

|

25

|

Ozora insignis

|

1

|

2,78

|

26

|

Psidium guajava

|

2

|

5,56

|

27

|

Sclerocarya birrea

|

5

|

13,89

|

28

|

Tamarindus indica

|

4

|

11,11

|

29

|

Ziziphus mauritiana

|

5

|

13,89

|

30

|

Ziziphus spina-christi

|

2

|

5,56

|

Total

|

|

124

|

344,44

|

|

Source : Relevés

botaniques, juillet 2021

Le tableau ci-dessus montre le niveau de fréquence des

principales espèces inventoriées dans les 36 placettes des zones

de reboisements, des zones de cultures, des zones d'habitations et des zones

dégradées. La liste des 36 espèces permet

d'apprécier ainsi les fréquences des ligneux pérennes.

L'espèce ayant la plus grande fréquence dans la localité

est Azadirachta indica avec77.78%. Les espèces ayant les plus

petites

114

fréquences sont Combretum migranthum,

Dalbrgia melanoxylon, Diospyros mespiliformis, Erophaca

baetic, Feretia apondanthera delile, Ficus glumosa, Ficus sycomorus,

Grewia villosa, Gymnosporia senegalensis, Moringa

aleifera, Ozora insignis avec chacune 2,78%. Plusieurs seuils

permettent ainsi de classer la fréquence de ces espèces en

espèces de faibles ou de fortes fréquences. (Tableau 19)

La classification des espèces en groupe est la

résultante des typologies selon les proportions. Dans le cadre de notre

étude, il existe quatre (04) différents groupes d'espèces.

Cette classification explique en générale la typologie des

espèces pérennes en fonction des classes en pourcentage des

totales et dans la localité. Ainsi donc, on retrouve dans cette analyse

:

- Les espèces très rares dont les taux sont

compris entre]0 S 1[% ;

- Les espèces rares dont les taux varient de]1 - ? 5[%

;

- Les espèces moyennement fréquentes dont les taux

sont compris entre]5 - 10[%

- Les espèces très fréquentes dont le

taux sont compris entre]? 10[% ; sont illustrer dans les tableaux de lecture

ci-dessous.

Tableau 19.Fréquence totale des espèces par classe

de pourcentage

Espèces de

fréquence] ? 10 [% de total

|

Espèces de fréquence moyenne] 5 - 10[% de

total

|

Espèces de

fréquence rare

] 1 - ? 5[% de total

|

Espèces de

fréquence très

rare] 0 = 1[% de total

|

Acacia Albida

|

Anacardium occidentale

|

Combretum migranthum

|

|

Acacia nilotica

|

Balanites aegyptiaca

|

Dalbrgia melanoxylon

|

|

Acacia seyal

|

Grewia mollis juss

|

Diospyros mespiliformis

|

|

Azadirachta indica

|

Hyphaene thebaica

|

Erophaca baetica

|

|

|

115

Cissus

quadrangularis

|

Psidium guajava

|

Feretia

apondanthera delile

|

|

Colophospermum mopane

|

Ziziphus spina-christi

|

Ficus glumosa

|

|

Cobretum glutinosum

|

|

Ficus sycomorus

|

|

Eucalyptucus globulus

|

|

Grewia villosa

|

|

Faidherbia albida

|

|

Gymnosporia senegalensis

|

|

Mangifera indica

|

|

Moringa aleifera

|

|

Sclerocarya birrea

|

|

Ozora insignis

|

|

Tamarindus indica

|

|

|

|

Ziziphus mauritiana

|

|

|

|

|

Source : Relevés

botaniques, juillet 2021

L'analyse de la fréquence des principales

espèces en fonction des classes de pourcentage permet de faire ressortir

la classe des espèces ligneuses afin de de faire ressortir le niveau de

rareté des ligneux pérennes. On retrouve ainsi 13 espèces

de forte fréquence. Il s'agit Acacia Albida, Acacia nilotica, Acacia

seyal, Azadirachta indica, Cissus quadrangularis, Colophospermum mopane,

Cobretum glutinosum, Eucalyptucus globulus, Faidherbia albida, Mangifera

indica, Sclerocarya birrea, Tamarindus indica, Ziziphus mauritiana. En

outre, 6 espèces ont sont considérées ayant une

fréquence moyenne. Il s'agit ainsi Anacardium occidentale, Balanites

aegyptiaca, Grewia mollis juss, Hyphaene thebaica, Psidium guajava, Ziziphus

spina-christi. Par ailleurs, 11 espèces ont une fréquence

rare. Il s'agit de Combretum migranthum, Dalbrgia melanoxylon, Diospyros

mespiliformis, Erophaca baetica, Feretia apondanthera delile, Ficus glumosa,

Ficus sycomorus, Gymnosporia senegalensis, Moringa aleifera, Ozora

insignis.

L'analyse de la fréquence des ligneux pérennes

permet de montrer un état de raréfaction des ligneux dans la

localité de Houdouvou, car sur 30 espèces, seulement 13 sont

considérées comme fréquentes et 11 comme rares.

116

3.1.2. Forte variation du niveau des

températures

La dégradation des ligneux pérennes conduits

à de forte variation de température. Les données de

températures du département du Diamaré nous permettent

d'avoir par extrapolation les variations thermiques de la localité de

Houdouvou. L'analyse de variabilité thermique va se faire de 2001

à 2010 et de 2010 à 2017. La figure 37 montre les tendances des

températures de 2001 à 2010.

? Niveau de température de 2001 à 2010.

La figure 39 illustre les variations de températures

de 2001 à 2010 en fonction des températures annuelle, des

températures minimum et maximum.

Source : station Maroua- Salack, avril 2021

Figure 39. Variation des températures de 2001 à

2010

La comparaison des températures de 2001 à 2010

montre de forte instabilité des maximums et des minimums de

température. On observe ainsi une hausse des températures de 2001

à 2010. L'année 2001 a connu un maximum de 34.9 et celle de 2010,

35.7 tandis que le minimum de 2001 n'est que de 29,3, celui de 2010 est de

29,9. Les années 2001 et 2002 n'ont pas connu de forte variations car il

y pas eu beaucoup d'écart entre les températures minimales,

annuelles et maximales alors que les années de 2003 à 2010 ont

connu de forte variation de froid et de chaud. Les années 2011 et 2017

ont aussi connues de légère variation thermique. (Figure 40)

37,2

35,6 34,7 36,1 35,7 35,3 34,8

29,2 30,6

28,7 28,2 28,2 28,5 28,7

22,9 22,9 23,9

21 21,6 22,7

22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Années

T° M maxi T°Mmuni T°M

annuelle

température °C

117

Source : station Maroua- Salack, avril 2021

Figure 40. Variation des températures de 2011 à

2017

La figure ci-dessus représente les données

thermiques des années de la période 2011-2017. On remarque dans

l'ensemble que les conditions de température sont moyennement

équitables. Cependant, la température moyenne maximale est

légèrement dépassée les 37,2°c. Il s'agit

notamment de l'année 2013.Tout comme la température moyenne

minimale, on constate la même remarque dans l'ensemble une faible

variation des températures sauf l'année 2016 qui a connu une

légère hausse qui avec 23,9°c. Tandis que la

température moyenne annuelle, les données thermiques de la

période 2011, 2012et 2016, la tendance dépasse 20°c. On

remarque ainsi une petite stabilité des températures à

partir de 2011.

Les activités humaines telles que l'utilisation de

combustibles fossiles, l'exploitation des forêts et l'élevage du

bétail exercent une influence croissante sur le climat et la

température de la terre. Le sol libère beaucoup de carbone ancien

dans les zones où de nombreux arbres ont été abattus. La

déforestation a un double effet négatif sur le changement.

Premièrement, parce que l'arbre qui a converti le CO2 en oxygène

a disparu. Deuxièmement, parce que le sol perd du carbone

séculaire lorsque l'utilisation des sols passe de la forêt

à l'agriculture.

En effet, les arbres pérennes contribuent grandement

à réguler le climat en absorbant le dioxyde de carbone (CO2) de

l'atmosphère. Lorsqu'ils sont abattus, cet effet positif est perdu et le

carbone stocké dans les arbres est libéré dans

l'atmosphère, aggravant l'effet de serre.

118

3.1.3. Extension des zones

dégradées

La deuxième conséquence qui découle de la

dégradation des ligneux pérennes est

l'extension des zones dégradées. En effet, la

forte exploitation des bois cause la multiplication des zones sans ligneux.

Cette absence de ligneux a pour effet direct l'accélération du

phénomène d'érosion dans la localité de

Houdouvou.

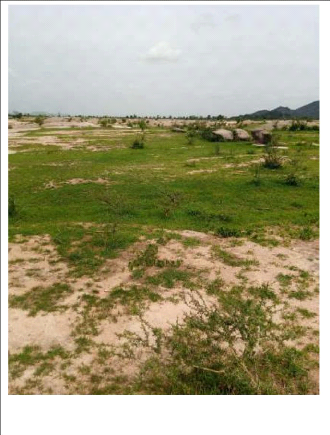

? Vaste superficie sans grands ligneux

La dégradation de la ligneuse pérenne laisse de

vastes superficies sans arbres comme le montre la photo suivante.

Long: 10°38'24»N Lat: 14°10'12»E Al:

530m

Source : Djafnga, 2021

Photo 6. Vaste espace dégradé

119

La photo ci-dessus montre une vaste étendue d'une

zone dégradée. On remarque sur cette image beaucoup d'hectare

sans une forte végétation ligneuse à part quelque arbuste

de moins de 1 mètre de hauteur. En effet, cette zone était

apurant rempli d'arbres. La forte demande en bois du centre urbain a conduit

à une exploitation anarchique et incontrôlé des ligneux. Le

résultat direct est la disparition des grands arbres et

l'impossibilité des jeunes plants de gagner en hauteur.

La disparition des ligneux dans cette zone à cause la

perte de la couverture pédologique est favorisée l'installation

d'une forte érosion. (Planche photographique 7).

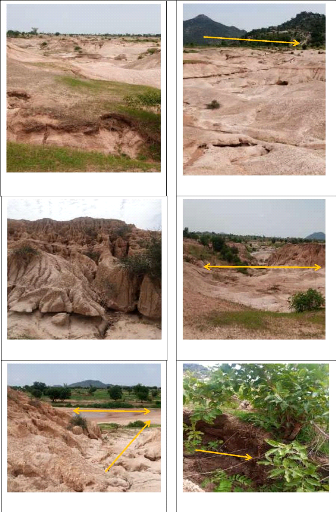

Long: 10°38'52»N Lat: 14°10'52»E Al:

500m

Photo A. Vaste étendue

érodée

Long: 10°38'32»N Lat: 14°10'22»E Al:

501m

Photo C. Modelé de l'érosion

Long: 10°38'22»N Lat: 14°10'63»E Al:

500m

Photo E. Sens d'écoulement des eaux

Long: 10°38'45»N Lat: 14°10'22»E Al:

503m

Photo B. Source de provenance des eaux

Long: 10°38'20»N Lat: 14°10'62»E Al:

511m

Photo D. Elargissement du lit du cours d'eau

Long: 10°38'36»N Lat: 14°10'42»E Al:

508m

Photo F. Processus de destruction d (un

ligneux

120

Source : Djafnga, juillet

2021

Planche photographique 7. Vaste surface érodé

121

La planche ci-dessus montre le système

érosif qui s'est mis en place dans la zone dégradée. La

disparition de la végétation a permis le drainage d'une masse

importante de sol et par ricochet, les sols se voient vidé de leurs

couches arables. Ainsi, la photo A montre le niveau d'étendu de la

végétation, la photo B montre le lieu de provenance des eaux car

les eaux qui érodent ces terres proviennent de la chaine de montage. La

photo C montre ainsi les formes de modelés issues de l'érosion.

La vitesse de destruction du sol a ainsi élargi les champs

d'écoulement de l'eau (Photo D). Le sens d'écoulement de l'eau

est venu rejoindre le mayo (Photo E). Le niveau d'évolution de

l'érosion affecte les petits arbustes de la zone dégradée

(Photo F).

L'érosion hydrique consiste en un enlèvement

des particules du sol, qui sont transportées plus loin en aval. Il

s'agit d'une forme de dégradation des sols, qui varie dans le temps et

dans l'espace. Cet ensemble de processus provient de l'interaction de facteurs

actifs, en particulier l'agressivité climatique passive, notamment la

texture du sol, la couverture végétale, la valeur de pente.

Dans la localité de Houdouvou, les cours d'eau qui

traversent cette zone sont à l'origine des mouvements de masse

observés pendant la saison de pluie. Conséquences, des particules

de terre sont régulièrement arrachées entrainant dans leur

chute des espèces végétales (Planche photographique 7).

3.2. Les effets sur les activités

humaines

La dégradation des ligneux pérennes à

beaucoup des effets sur les hommes et leurs activités. Ces

conséquences vont de la baisse de la production agricole à la

raréfaction des bois de chauffe et des bois d'oeuvre en passant la

raréfaction du pâturage et la raréfaction des surfaces

fertiles. Des enquêtes ont été mené pour avoir

l'avis des populations sur les effets de la dégradation des ligneux

pérennes (figure 41)

100

90

80

Nombre de personnes

70

60

50

40

30

20

10

0

Oui Non

Effes de la dégradation

122

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 41. Effets de la dégradation

Les enquêtes de terrains nous ont permis d'avoir les

avis des populations sur les conséquences de la dégradation des

ligneux pérennes dans la localité de Houdouvou. Ainsi, sur 120

personnes enquêtés, 87 pensent que la dégradation des

ligneux pérennes à des effets sur les activités des

hommes. Ces effets ont été classés en fonction de leur

degré d'importance comme la montre la figure 42.

Sans

importance

|

Peu important Assez important Très important Niveau des

effets

|

|

Nombre de personnes

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 42. Niveau des effets

Les conséquences socio-économiques de la

dégradation des ligneux pérennes dans la localité de

Houdouvou sont très importantes. La figure ci-dessus illustre le

123

niveau de ces effets. On observe ainsi que le niveau des

effets est très importants. Sur 120 personnes enquêtés, 69

pensent que la dégradation des ligneux pérenne à des

effets très important, 36 pensent que ces effets sont peu important, 33

pensent que ces effets sont assez importants et seulement 12 pensent que c'est

sans importance. Les effets de la dégradation de ces ressources

s'observent au niveau de la diminution de la production agricole.

3.2.1. Baisse accru des produits agricoles et extension

des zones de cultures

Les enquêtes avec les riverains ont permis de faire

ressortir les cultures dont la

production a baissé et augmenté dans la

localité. (Figure 43)

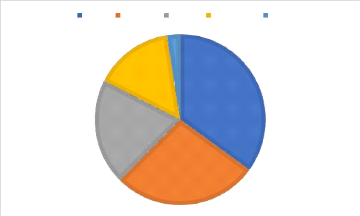

Coton Arachide Sorgho Maraichers Maïs

20%

15%

3%

27%

35%

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 43. Variation de la production agricole

La dégradation des ligneux pérennes a pour

conséquence la dégradation de la qualité du sol et par

ricochet la baisse de la production des cultures. Les enquêtes ont

été menées pour voir les cultures dont la production est

encore bonne. Ainsi, la culture dont la production n'a pas beaucoup

baissé est la culture de coton avec 35%/ Elle est suivie de la culture

des arachides avec 27%, de la culture du sorgho (20%), des cultures

maraichères (15%) et enfin de la culture du maïs (3%).

En effet, la dégradation des ligneux pérennes

à des impacts considérables sur la nature et la qualité du

sol. Les pertes de sol des terres agricoles peuvent avoir de graves

répercussions sur l'environnement en plus de réduire la

productivité des sols. La baisse

124

de productivité d'un sol attribuable à

l'érosion peut être importante. Cela peut découler tout

simplement de l'amincissement de la couche de sol sur la roche, ce qui

réduit le volume disponible pour les racines des végétaux.

Il est plus courant que les rendements culturaux soient réduits par la

perte d'éléments nutritifs des végétaux et que les

propriétés physiques du sol soient dégradées.

(Photo 7)

Long: 10°38'27»N Lat: 14°10'19»E Al:

600m

Source : Djafnga, juillet

2021

Photo 7. Mauvaise production agricole

La photo ci-dessus montre une mauvaise production

d'arachide sur un sol qui a perdu sa fertilité. Les enquêtes

menées auprès du propriétaire du champ font relever que la

production sur cette parcelle à baisser de près de la

moitié par rapport aux années antérieures.

Plusieurs changements ont été observés

dans la localité. Il s'agit notamment de l'extension des zones de

cultures, de la dégradation des ressources ligneuses, de la

raréfaction des surfaces fertiles (photo 7), de la diminution des

ligneux les plus utilisés et la multiplication des espaces

dégradées (Tableau 20).

125

Tableau 20. Changements observés

Changements observés

|

Effectifs

|

Pourcentage

|

Pourcentage valide

|

Pourcentage cumulé

|

Etalement des zones de cultures

|

45

|

37,5

|

37,5

|

37,5

|

Dégradation des ressources ligneuses

|

30

|

25,0

|

25,0

|

62,5

|

Raréfaction des surfaces fertiles

|

21

|

17,5

|

17,5

|

80,0

|

Diminution des ligneux les plus utilisé

|

9

|

7,5

|

7,5

|

87,5

|

Multiplication des espaces dégradés

|

15

|

12,5

|

12,5

|

100,0

|

Total

|

120

|

100,0

|

100,0

|

|

|

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Les principaux changements observés sont

reportés dans le tableau 17. Le changement le plus flagrant est

l'étalement des zones de cultures avec 37,5% et la dégradation

des ressources ligneuses avec 25%. Le troisième changement est la

raréfaction des surfaces fertiles avec 17,5%, la multiplication des

espaces dégradées avec 12,5 % et enfin la diminution des ligneux

les plus utilisés avec 7,5%.

Un ancien de la localité affirme que « pour

trouver du bois pour la cuisson des aliments, il faut s'enfoncé plus en

brousse et allé sur les montagnes car les arbres sont de plus en plus

rares dans le village. Les espaces de cultures ont augmenté avec la

forte croissance de la population »

Les surfaces de cultures augmentent de manière

grandissante du fait de la raréfaction des terres fertiles et la forte

demande de la population en produit agricole. Ces conséquences

proviennent lorsqu'il y a dégradation des ressources pérennes. En

effet, la terre végétale, qui est la couche du sol la plus

fertile, est la plus vulnérable à l'érosion et c'est elle

qui disparaît en premier lorsqu'il y pas des arbres pour les

protéger. Par ailleurs, les mécanismes d'érosion

éliminent de préférence la matière organique du

sol, l'argile et les substances limoneuses fines. L'association de perte de

terre végétale et de fractions plus fines du sol peut avoir de

graves conséquences sur les rendements culturaux. Dans la plupart des

cas, l'épandage supplémentaire d'engrais peut neutraliser les

conséquences de l'érosion sur la fertilité du sol, mais

cela représente une dépense supplémentaire pour

l'agriculteur. La planche photographique suivante montre dans

126

qu'elle mesure les zones de cultures ont augmenté dans la

localité au détriment des ligneux pérennes.

Long : 10°38'16»E Lat :14°10'44»E Al

: 650m

Photo B. Champs à perte de vue

Long: 10°38'32»N Lat: 14°10'22»E Al:

501m

Photo A. Multiplication des zones de

cultures

B

Long : 10°38'18»E Lat :14°10'32»E Al

: 620m

Photo C. Faible densité des ligneux dans la zone

de culture.

A

C

Source : Djafnga, juillet

2021

Planche photographique 8. Extension des surfaces de

cultures

127

La planche ci-dessus montre l'étalement des zones

de cultures dans la localité de Houdouvou au détriment des

ligneux pérennes. En effet, la photo A montre une multiplication des

zones de cultures allant des zones d'habitations jusqu'aux berges de la

rivière. La photo B montre des hectares de champs à perte de vue

et la photo C quant à elle montre des zones de cultures avec peu de

ligneux pérennes. Les baisses de production agricoles dû aux

baisses de la fertilité des sols provoqué par la

raréfaction des ligneux pérennes engendrent l'extension des zones

de cultures pour compenser le manque à gagner en production

agricole.

3.2.2. Raréfaction des bois d'oeuvres, bois de

chauffe et pharmacopées

La surexploitation des produits ligneux pérennes

à comme conséquences directe la raréfaction des

espèces utilisées dans la construction des habitats et dans la

cuisson des aliments. Dans les systèmes énergétiques

ruraux, le bois joue le rôle de combustible dans la satisfaction de

besoins énergétiques aussi essentiels que la cuisson des aliments

et le chauffage. Sa raréfaction se traduit pour des populations

très nombreuses par des difficultés accrues de subsistance et par

la rupture de leur système énergétique. Pour pallier

à ces manquements, les populations utilisent souvent les produits

ligneux non pérennes comme le montre la photo suivante.

Long: 10°38'27»E Lat: 14°10'23»N Al:

610m

Source : Djafnga, juillet

2021

Photo 8. Ressource de combustion alternative

128

La photo ci-dessus illustre des sources de production

alternative aux ligneux pérennes. On observe sur cette photo un fagot de

tige de coton dans le domicile d'un paysan de Houdouvou. La raréfaction

des ligneux pérennes conduits les populations,

généralement les femmes à recueillir les tiges de coton ou

de mil pour faire cuire les aliments. Cette photo montre une conséquence

directe de la dégradation des ligneux pérennes.

Le chef du village fait remarqué que « les

populations sont obligées de collecter les tiges de coton, de mil et

même les épis de maïs égrainé pour faire de la

cuisine parce qu'il y plus d'arbre dans le village ». En effet, la

biomasse dans sa forme solide traditionnelle (bois de feu et déchets

agricoles) représente une portion considérable et souvent

insuffisamment reconnue de l'approvisionnement énergétique total.

Le bois de feu seul couvre la majorité de la consommation

énergétique totale.

Les enquêtes de terrain ont montré que la

principale source de bois de chauffe est le ramassage de bois mort avec 37, 5

%. La coupe de bois vivante vient en second position (Tableau 10). Les

conséquences de la dégradation des ligneux pérennes ne

s'observent pas qu'au niveau de la raréfaction des bois de chauffes et

des bois d'oeuvres, elles s'observent aussi au niveau de la raréfaction

des ligneux utilisés dans le soin des habitants.

La contribution du bois de feu en tant que source

d'énergie ne se limite pas aux systèmes

énergétiques ruraux ou aux secteurs de subsistance. En effet, la

demande urbaine (Maroua) représente une part croissante de la

consommation de bois de feu tant du fait des migrations de ruraux qui

conservent un mode de vie de type rural que de la dépendance des

familles plus pauvres qui continuent à recourir au bois pour leurs

besoins domestiques.

Les entretiens avec les gardiens de la zone de reboisement

ont permis de savoir que plusieurs espèces étaient auparavant

utilisées pour soigner les individus ont disparu et deviennent de plus

en plus rare, ce qui complique lorsque qu'il faut soigner des personnes. Ainsi,

les effets de la dégradation s'observent au plan social avec la

raréfaction des bois d'oeuvre et de chauffe et au plan sanitaire avec la

raréfaction des

129

ligneux utilisés dans la pharmacopée. Ces

conséquences sont aussi observables sur le plan économique avec

la raréfaction du pâturage.

3.2.3. Raréfaction du pâturage

La raréfaction du pâturage est aussi une

conséquence de la dégradation des ligneux

pérennes. En effet, la raréfaction du

pâturage est causée par le surpâturage. Le surpâturage

peut être défini comme une action du cheptel modifiant les

potentialités d'une terre de parcours. La première manifestation

est la modification de la composition floristique. Les espèces

appétées, trop sollicitées, disparaissent au profit

d'espèces non appétées qui ont eu la possibilité de

se multiplier. Cette disparition peut être due à

l'épuisement du système racinaire. Les enquêtes

menées auprès des populations pour déterminer les

activités économiques les plus pratiquées place

l'élevage parmi les derniers des activités. (Figure 44)

80

70

Nombre des individus

60

50

40

30

20

10

0

Agriculture Elevage Commerce Vente de bois

et

charbons

Activités

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 44. Activités les plus pratiquées

La figure ci-dessus montre les activités

économiques les plus pratiquées dans la localité. La

première activité est dont l'agriculture (62,5%), la

deuxième est le commerce (16,6%), la troisième est la vente du

charbon avec 12,5 % et la dernière activité est l'élevage

avec 8,3%. On remarque ainsi que l'élevage vient en dernière

position avec seulement 8,3%. Cette faible proportion s'explique par le fait

que le

130

pâturage est de plus en plus rare dans la

localité, ce qui pousse les populations à se tourner plus vers

l'agriculture et le commerce.

L'autre manifestation du surpâturage est plus connue,

avec l'apparition des phénomènes d'érosion (planche

photographique 7), parfois spectaculaires qu'il entraîne. La

raréfaction du tapis herbacé, voire sa disparition, et le

piétinement favorisent l'érosion hydrique. Cette action est

particulièrement sensible en zone de relief, comme le montre la photo B

qui se trouve dans la zone dégradée et à forte

érosion hydrique. La planche photographique 9 montre de vastes zones

dégradées et des animaux à la recherche du

pâturage.

Photo A. Espèces appétées dans la

zone dégradée

Long: 10°38'20»N Lat: 14°10'62»E Al:

501m

A

Long: 10°38'22»N Lat: 14°10'66»E Al:

611m

Photo B. Troupeaux à la recherche du

pâturage dans la zone dégradée

B

Source : Djafnga, juillet

2021

Planche photographique 9. Animaux à la recherche du

pâturage

La planche photographique ci-dessus illustre le manque

criard du pâturage pour la nutrition du bétail. Ainsi, la photo A

montre une zone dégradée où il ne reste plus que les

espèces appétées et la photo B montre des moutons à

la recherche du pâturage

131

dans la zone dégradée. La dégradation

des ligneux pérennes entraine le phénomène

d'érosion (photo B) et par ricochet la disparition des couches arables

sur laquelle se développent les herbes indispensables à la

nutrition des animaux.

|