Conclusion

La désertification, aboutissement final d'un processus

dans lequel interviennent une trop forte pression démographique, la

destruction des zones écologiquement fragiles, la dégradation par

le surpâturage, la surexploitation et le déboisement. La

dégradation des ligneux pérennes a donc des conséquences

environnementales comme la raréfaction du nombre des ligneux,

l'extension des zones dégradées et l'accentuation du

phénomène d'érosion. Au niveau anthropique, les

conséquences s'observent au niveau de la baisse de la

productivité agricole, au niveau de la raréfaction des ligneux

utilisés dans la cuisson des aliments, au niveau du bois disponible pour

la construction des habitats et la pharmacopée. De plus, la

raréfaction du pâturage affecte grandement les éleveurs de

bétail. Cependant, des solutions sont mise en place par les populations

locale, l'Etat et les institutions pour résoudre le problème de

raréfaction des ligneux pérennes.

132

Chapitre 4. Stratégies de gestions, de

pérennisations et perspectives

Introduction

La dégradation spatio-temporelle des ligneux

pérennes à des effets considérables sur l'environnement et

les activités humaines. Face à cette situation, la recherche des

moyens de pérennisation est la condition sine qua none pour amortir les

effets de la dégradation de cette ressource indispensable à la

survie des hommes en générale et des habitants de la

localité de Houdouvou en particulier. Pour ce faire, des

stratégies ont été développé localement par

les populations riveraines dans l'optique de freiner la raréfaction des

ligneux pérennes. Aussi, les institutions étatique et

privée interviennent dans la promotion et la protection des ligneux

pérennes. Ce chapitre se propose ainsi de de mettre en relief les

différentes stratégies existantes dans la localité, de les

évaluer et de proposer des moyens pour une meilleure gestion des ligneux

pérennes.

4.1. Gestion locale et paysanne des ligneux

pérennes

Plusieurs moyens sont développés par les

populations locale dans le sens de la protection, de la promotion et de la

préservation des ligneux pérennes. La mise en place de ces moyens

passe par une prise de conscience. Ainsi, le principal moyen est la mise en sol

des plants.

4.1.1. Plantation des arbres

Le principal moyen utilisé par les populations de

localité de Houdouvou pour assurer une utilisation durable des ligneux

pérennes consiste à planter de nouveaux plants. Les

enquêtes de terrain ont été menées pour voir la

proportion des personnes qui ont au moins une fois planté un arbre

depuis qu'elles sont dans la localité. Les résultats de cette

enquête sont représentés dans la figure suivante.

Nombre des individus

40

80

70

60

50

30

20

10

0

Oui Non

Personnes ayant une fois planté un

arbre

133

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 45. Etat des personnes ayant une fois planté un

arbre

La figure ci-dessus montre le nombre des personnes ayant une

fois mis sur terre une plante dans la localité de Houdouvou. Les

enquêtes de terrain ont permis de monter qu'une bonne proportion de

personnes ont déjà planté des arbres. Ainsi, sur 120

personnes enquêtés, 75 ont déjà planté des

arbres et 45 ne l'ont pas encore fait. Ces arbres sont plantés dans les

lieux d'habitations, en bordure de routes, dans les écoles, dans les

champs et dans les zones de reboisements. La photo suivante montre une plante

qui a été mis en sol par les riverains.

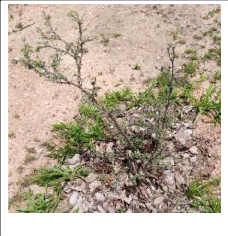

Long: 10°38'21»N Lat: 14°10'13»E Al:

420.2m

Source : Djafnga, 2021

Photo 9. Jeune plant d'Acacia raddiana planté.

134

Cette photo montre une plante d'acacia raddiana

planté dans la localité par les populations riveraines. On

observe ainsi que des moyens sont mis en place pour compenser le déficit

des ligneux pérennes.

En dehors des jeunes plants plantés, d'autres moyens

sont mis en place par les populations pour assurer la protection des ligneux

pérennes.

4.1.2. Mesure de pérennisation

Les enquêtes de terrain ont permis de mettre en relief

quatre principales mesure mise en place par les individus pour assurer la

durabilité des ligneux pérennes. Ces mesures vont de l'entretien

des arbres, de la limitation des zones de cultures à la plantation des

arbres et à la limitation des coupes. La figure 46 représente ces

principales mesures.

Mesure de pérennisation

|

Entretenir les arbres Limiter les zones de cultures Planter les

arbres Limiter les coupes

|

|

|

|

|

0 10 20 30 40 50

Infividus

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 46. Mesures de pérennisation

La principale mesure utilisée par la population

consiste en la limitation de la coupe des arbres pérennes. La

deuxième mesure consiste à planter les arbres, la

troisième à entretenir ces arbres et la quatrième consiste

à limiter les zones de cultures. Ainsi, sur 120 personnes

enquêtés, 45 personnes limitent les coupes d'arbres, 39 optent

pour planter les arbres, 25 personnes pour l'entretient des arbres et seulement

9 personnes pour la limitation des zones de cultures.

135

4.2. Gestion étatique et institutionnelle des

ligneux pérennes.

La gestion des ligneux pérennes dans la

localité de Houdouvou est assurée par l'Etat à travers ses

démembrements et par des institutions.

4.2.1. Gestion étatique des ligneux

pérennes

La gestion étatique des ligneux pérennes dans

la localité de Houdouvou passe par la sensibilisation et le

contrôle des ligneux pérennes, par l'existence des moyens

d'accès aux ligneux, par l'existence et le renforcement des

législations forestière et par l'augmentation des zones de

reboisement.

? Existence des restrictions judiciaires

Au niveau départemental du Ministère des

forêts et de la faune, la stratégie de pérennisation

adoptée est principalement centrée sur le contrôle et la

régulation des ressources ligneuses. Des lois sont mise en place dans ce

sens. Des enquêtes de terrains ont été menées pour

évaluer le niveau de connaissance de ces restrictions par les

populations riveraines. La figure montre la proportion des personnes ayant

conscience de l'existence des mesures pénale.

Non

15%

85%

Oui

Oui Non

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 47. Connaissance de loi sur les ligneux

La figure ci-dessus montre la proportion des riverains qui

savent que des lois existent dans le cadre de la protection des ligneux. Ainsi,

les personnes qui savent que ces lois existent représentent 85% tandis

que les personnes qui ignorent l'existence de

136

ces lois représentent 15%. Ce graphique montre ainsi

qu'une bonne majorité de la population sait qu'elle n'a pas le droit de

couper les arbres comme elles veulent. Les entretiens menés avec les

autorités des eaux et forêts ont permis de faire ressortir les

moyens utilisé dans la préservation des ligneux pérennes.

(Encadré 3)

Encadré 3. Moyens de gestion des eaux et forêts

Les populations n'ont pas le droit de couper abusivement les

ligneux. Elles peuvent élaguer les arbres, mais pas de manière

abusive. Elles doivent être assistées de professionnel pour ne pas

modifier le champ de gravité de l'arbre. Il y a aussi des

périodes bien déterminé pour élaguer les arbres.

C'est en saison sèche qu'on élague. S'ils sont

élagués en saison pluvieuse, ces arbres ont une grande

probabilité de mourir dans quatre ou cinq ans. Il est autorisé de

couper les arbres mais, il faut au préalable se procuré des

documents. Il faut un but précis, soit pour faire un champ ou pour

bâtir une maison. Concernant les champs, sauf les tiges d'avenir sont

autorisés à être coupé.

Agent 1

Pour couper un arbre, il faut se procuré des

documents. Cependant, il faut planter un autre arbre à la place et le

suivre. Il n'est pas question de planter un arbre et de la laisser sans

surveillance. Les agents passent chaque fois pour s'assurer de la suivie et de

l'évolution de l'arbre. Si on trouve une personne en train

d'élagué un arbre frais sans autorisation, on la pénalise

directement. Pour avoir une autorisation, il faut bien spécifier l'usage

qu'on veut faire de cet arbre avant d'avoir une autorisation.

Agent 2

L'encadré ci-dessus montre les différents moyens

utilisés par les agents des eaux et forêts pour la gestion des

ligneux pérennes. Ces agents sont situés dans des points

stratégiques du secteur. L'agent N°1 est situé à la

limite entre la ville de Maroua et le canton de Kalliao. L'agent 2 est

situé à la sortie de Houdouvou. Ces agents interviennent dans les

contrôles à l'entrée (photo 10) et à la sortie des

points stratégiques du canton.

Long: 14° 13'40» Lat: 10°35'50» Al:

4432, 3 m

137

Source : Djafnga, 2021

Photo 10. Agent de contrôle

La ci-dessus montre un agent des eaux et forêts en

exercice de ces fonctions à la sortie du canton de Kalliao. Il

contrôle ainsi les quantités de bois qui sortent de la

localité. Houdouvou étant un lieu par excellence

d'approvisionnement de la ville de Maroua en bois, ces agents sont

chargés de réguler le degré d'exploitation des ligneux

pérennes.

Par ailleurs, des enquêtes ont été

menées auprès des populations pour voir les principaux moyens

d'accès aux ressources ligneuses. Il faut ainsi avoir des autorisations

de la commune ou des autorités des eaux et forêts. La figure 48

représente les principaux moyens d'accès aux ligneux

pérennes.

60

Autorisation de la Autorisation des eaux et Sans

autorisation

commune forêts

138

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 48. Moyen d'accès aux ligneux

Les enquêtes de terrains ont permis de faire ressortir

les principaux moyens d'accès aux ligneux pérennes. Sur 120

personnes enquêtés, 51 personnes accèdent aux ligneux sans

autorisations, 48 personnes se procurent des autorisations des autorités

des eaux et forêts et 21 personnes se dirigent vers la commune. On

remarque ainsi que la majorité des personnes cherchent des autorisations

avant d'avoir accès aux ligneux pérennes.

? Extension des zones de reboisement

Des moyens ont été mis en place pour

créer et étendre les zones de reboisements dans la

localité. Les agents de l'environnement ont mis en place la zone de

reboisement à travers le projet sahel vert depuis 2013. Ainsi, le

premier site de reboisement à vue le jour en 2013, le deuxième

site en 2014. Au total 5 sites de 1250 ha ont vu le jour. La zone est

constituée des espèces naturelles et des espèces

plantées (planche photographique 10). Depuis l'ajout de ces nouvelles

espèces, la zone est considérée comme zone de

reboisement.

D'un point de vue opérationnel, le Gouvernement du

Cameroun a pendant les années 1970/80 initié et mis en oeuvre un

vaste programme de reboisement dénommé « Opération

Sahel vert », le but étant de maitriser l'avancée du

désert, de sensibiliser et d'éduquer les populations à des

gestes citoyens de préservation environnementale. Sa mise en oeuvre a

cependant souffert des conséquences de la crise économique

qu'a

139

connue le pays à partir de 1987. Cette opération

a été relancée dans la région de

l'Extrême-Nord en 2008 par le Ministère de l'Environnement et de

la Protection de la Nature (MINEP) à travers des activités de

reboisement financées par le budget d'investissement public de l'Etat du

Cameroun (BIP). Cette relance s'inscrivait dans la mise en application du

PAN/LCD (2006) dans le cadre du respect de l'engagement du Cameroun

vis-à-vis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la

désertification.

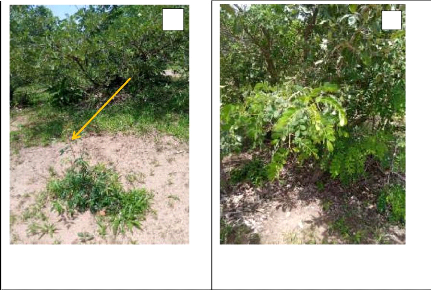

Long: 10°30'11»N Lat: 14°10'10»E

Al: 520.2m Photo A : Espèces pérennes reboisé

A

Long: 10°3031»N Lat: 14°10'23»E Al:

460.6m Photo B : Espèces non plantée dans la zone de

reboisement

B

Source : Djafnga, 2021

Planche photographique 10. Formations végétales

d'alignements

La planche photographique ci-dessus montre les

différents types d'espèces pérennes qui se trouvent dans

la zone de reboisement. On observe sur la photo A une plante (Azadirachta

indica) qui a été planté sous l'initiative du projet

sahel-vert dans la zone de reboisement. La photo B par contre montre une

espèce pérenne qui a poussée de manière naturelle

sans intervention humaine. Cette planche montre ainsi les actions menés

dans l'optique d'assurer une meilleure durée des ligneux

pérennes.

140

En, effet, l'élaboration et la mise en oeuvre des

Projets doivent s'arrimer aux cadres internationaux de validation des

résultats par l'harmonisation des indicateurs pertinents. La

réactualisation du Document de référence du Projet «

Opération Sahel vert » vise donc à prendre en compte les

dynamiques en cours susceptibles d'impacter la mise en oeuvre efficiente des

stratégies opérationnelles de lutte contre la

désertification et la dégradation des sols dans la zone

soudano-sahélienne.

Le rôle croissant de la diversité des acteurs de

la lutte contre la DDTS invite à redéfinir le cadre

réglementaire et juridique de leurs interventions en vue de veiller

à la préservation des intérêts des

communautés bénéficiaires. Le développement de

nouveaux mécanismes et dispositifs internationaux de préservation

environnementale implique à un niveau supérieur, des instances

supra nationales dans les politiques publiques. L'élaboration et la mise

en oeuvre des Projets doivent s'arrimer aux cadres internationaux de validation

des résultats par l'harmonisation des indicateurs pertinents. La

réactualisation du Document de référence du Projet «

Opération Sahel vert » vise donc à prendre en compte les

dynamiques en cours susceptibles d'impacter la mise en oeuvre efficiente des

stratégies opérationnelles de lutte contre la

désertification et la dégradation des sols dans la zone

soudano-sahélienne.

La méthodologie adoptée pour cette

réactualisation s'articule en cinq points:

- une revue documentaire conséquente sur les

différents domaines liés à la dégradation des

terres au Cameroun et aux Projets « Sahel vert » et «

Aménagement du Bassin Versant de la Bénoué » ;

- les entretiens avec les acteurs-clés du processus de

lutte contre la désertification ;

- l'analyse des données

géoréférencées existantes (données SIG,

Cartes, bases de données, etc.) ;

- l'organisation des missions de terrain en vue de confronter

la réalité aux données

géoréférencées existantes pour une orientation

judicieuse des interventions futures de l'Etat et de ses partenaires ;

- l'organisation de deux ateliers de validation du document

réactualisé.

141

A travers le présent document, le Gouvernement de la

République réitère sa ferme volonté d'oeuvrer

durablement à la restauration des terres dans les zones affectées

par la désertification en luttant contre la dégradation des

terres et en contribuant à l'augmentation de la fertilité des

sols. Ce but s'inscrit dans l'objectif global de lutte contre la

pauvreté et dont la vision est définie dans le Document de

Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE).

4.2.2. Gestion institutionnelle des ligneux

pérennes

Des institutions interviennent sur la nécessité

de la protection des ligneux pérennes à travers des campagnes de

sensibilisations et des mesures d'accompagnements.

? Sensibilisation et contrôle des ligneux

pérennes

L'action de sensibilisation de la population est avant toute

chose l'appel à la prise de connaissance à la participation du

reboisement mais surtout à la protection des espèces ligneuses

dans la localité. Les riverains pour le besoin de bois d'énergie,

champs agricole et jardin détruisent les arbres. Pour limiter cette

destruction, les agents de l'état et des ONG interviennent dans la

sensibilisation sur la nécessité de préserver les ligneux

pérennes. Des enquêtes ont été mené pour voir

le niveau des personnes qui ont été une fois sensibilisé

sur la préservation des ligneux. Figure 49.

120

100

80

60

40

20

Npmnre de personnes

0

Oui Non

Sensibilisation

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 49. Personnes sensibilisées

142

La figure ci-dessus montre le nombre personnes qui ont

été sensibilisé par un organe sur l'importance de la

préservation des ligneux pérennes. Ainsi, sur 120 personnes

enquêtées, 96 personnes ont été sensibilisées

et 24 n'ont pas été sensibilisées. Ce graphique montre une

proportion assez importante du niveau de gestion. Ces sensibilisations ont

été faites par des ONG, des GIC, des autorités des eaux et

forêts, des autorités traditionnelles et la commune. Figure 50.

23%

33%

17%

17%

10%

Communes ONG

GIC

Autorité tra

Eaux et forêts

ditionnelle

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 50. Agents de sensibilisation et d'accompagnement

La figure ci-dessus montre les différents agents qui

interviennent dans la sensibilisation dans la localité de Houdouvou. Les

autorités traditionnelles viennent en première position avec 33%,

la commune avec 23%, Les agents des eaux et forêts et les GIC avec 17 %

chacun et enfin les ONG avec 10%. On remarque ainsi que des institutions

interviennent aussi dans la protection des ligneux. Ces agents interviennent

avec des moyens d'accompagnement et de suivis. On y retrouve entre autre la

distribution des plants, le contrôle des ressources ligneuses et la

distribution des foyers améliorés. Figure 51.

90

80

70

60

50

40

30

20

Nombre de personnes

10

0

Distribution de plants Agent de contrôle Distribution de

foyers

améliorés

Mesures d'accompagnements

143

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 51. Mesures d'accompagnements

La figure ci-dessus montre les différentes mesures

mise en place pour assurer la préservation des ligneux pérennes.

La première mesure est la distribution des plants avec 65 %, la

deuxième mesure est le contrôle et le suivie avec 22,5 % et la

troisième mesure est la distribution des foyers améliorés

avec 12,5 %. On remarque ainsi que la principale mesure utilisée est la

distribution des plans.

Une grande majorité de la population à

bénéficier de ces mesures comme le montre la figure 52.

|

|

|

|

Bénéficiaires d'un accompagnement

|

Non

Oui

|

|

|

|

|

0 20 40 60 80 100

Nombre des individus

|

|

|

Source : Enquête de

terrain, juillet 2021

Figure 52. Bénéficiaires d'une mesure

d'accompagnement

144

Les enquêtes de terrains ont permis de montrer que 75,5

% des personnes enquêtées ont bénéficié des

mesures d'accompagnements et seulement 27,5 % des personnes n'ont pas

bénéficié des mesures d'accompagnements.

4.3. Evaluation des stratégies

utilisées

? Apport considérable dans la protection des

ligneux pérennes

La protection, la gestion et la conservation des ligneux

pérennes est la condition sine qua none pour favoriser une vie à

long terme des arbres dans la localité de Houdouvou. C'est dans cette

optique que des stratégies ont été mise en place au niveau

locale, institutionnel et étatique. Le niveau d'applicabilité de

ces mesures est appréciable tant au niveau local qu'au niveau

institutionnel et étatique.

Au niveau locale, il faut relever de prime abord un niveau

important de prise de conscience des populations en ce qui concerne les valeurs

écologiques et socio-économiques des ligneux pérennes car

sur 120 personnes enquêtés, 72,5% des personnes savent que la

dégradation des ligneux pérennes à des effets

néfastes. De plus, une grande proportion des riverains intervient dans

la plantation des ligneux pérennes dans la localité. De plus, la

majorité d'elles se procurent une autorisation (40%) avant d'avoir

accès aux ressources pérennes.

Au niveau institutionnel, on note une implication au travers

des projets de sensibilisation, de gestion, de suivi et de distribution des

plants. Ainsi, on note la présence des Organisations Non Gouvernementale

(ONG) et des Groupements d'Initiative Commune (GIC) qui oeuvrent de

manière considérable car sur 120 personnes

enquêtées, 80% ont déjà été

sensibilisées dans la protection des ligneux.

Au niveau étatique, la gestion des ligneux est plus

poussée car on relève une réelle implication des agents de

contrôles des eaux et forêts, des gardiens de la zone de

reboisement, des autorités traditionnelles, de la commune et du projet

de reboisement sahel vert. En effets, les agents des eaux et forêts sont

présents dans le village, dans les lieux d'exploitations abusive des

ligneux et dans les principales entrées de la localité

malgré les réticences rencontrées sur le terrain. Les

autorités traditionnelles jouent un rôle considérable dans

la sensibilisation et l'octroi des autorisations pour couper un

145

arbre. Elles sont souvent les auxiliaires entre les

autorités institutionnelles et les riverains. Les gardiens de la

réserve sont quant à eux les boucliers qui permettent aux ligneux

de la zone de reboisement de ne pas sombrer drastiquement dans la

dégradation car malgré les retards de paie, ils continuent de

garder la zone. Avec 1250 hectares de zones reboisées, le projet Sahel

vert à permit de maintenir une bonne diversité et densité

floristique dans la localité.

? Limite des stratégies

utilisées

L'Arbre en tant qu'être vivant à un rôle

écologique indéniable, mais dès lors qu'il se situe au

coeur d'un milieu à forte extension urbaine et démographique,

cela peut également lui conférer de multiples fonctions

socio-économiques. Dans le contexte de paupérisation accrue des

riverains de la localité de Houdouvou, l'adoption de ce principe est

encore incertaine, d'où la vulnérabilité permanente des

essences pérennes face aux multiples conséquences d'une gestion

peu étudiée.

Mis à part la nécessité d'avoir recours

à des méthodes d'intervention mieux conçues et plus

appropriées, on voit aussi que les incitations à planter faites

par les pouvoirs publics présentent un caractère trop ponctuel

sans se projeter dans un contexte de durabilité, ce qui les rend souvent

inefficaces. En effet, il faut relever un délaissement dans la

protection des ligneux pérennes dans la zone de reboisement dans la

mesures ou les gardiens ne reçoivent pratiquement plus ce qui est

fixé dans le cahier de charge du projet. La recherche permanente du

profit individuel prime sur le bien être individuel et la

conséquence directe est la dégradation des ligneux. De

même, l'amour de l'argent pousse les autorités de contrôles

des ligneux à délivrer des permis d'exploitation d'une semaine

pour une maudite somme de 200f et d'un mois pour une somme de 500F. A cette

allure, le phénomène de déforestation risquerait de se

pointer bien tôt.

Malgré l'implication considérable des riverains

dans la gestion des ligneux pérennes, on note une bonne part qui coupe

encore les arbres de manière irrégulière car 42, 7% de la

population accède sans autorisation aux ligneux.

Néanmoins, une véritable durabilité des

arbres pérennes requiert avant tout l'implication de la population

elle-même. Une interrelation doit s'établir entre ces deux

146

entités de telle sorte que les apports issus des

essences soient effectifs pour les habitants qui, parallèlement,

pourront alors être disposés à en devenir les principaux

gestionnaires.

Ainsi, c'est en favorisant le développement d'un

sentiment d'appropriation chez les citadins que les arbres pérennes

pourront vivre plus longtemps dans la localité, et en même temps,

il reste indispensable de promouvoir des actions sur le long terme,

basées sur la mise en relation des trois volets de développement

durable pour faire valoir le statut du patrimoine arboré pérenne.

Des lois doivent ainsi être renforcées, des stratégies

revues, améliorer et préconiser pour une meilleure

pérennisation des ligneux.

4.4. Renforcement de la législation

forestière et perspectives

Les textes de lois en matière des ressources sont un

maillon important dans la protection des ligneux pérennes. D'autres

mesures doivent y être ajoutés afin d'assurer une meilleure

gestion des ligneux pérennes

4.4.1. Renforcement de la législation

forestière

Les politiques de gestion concourent à

l'amélioration des conditions d'utilisations des ressources

forestières ligneuses. Elles s'appuient sur les réalités

socioculturelles, technoscientifiques et économiques. Le recul et la

disparition de même que la dégradation du massif ligneux est due

à l'absence d'une bonne gestion, le non-respect et application

sécuritaire, le faible appui institutionnel, la non budgétisation

(financement) et matériels, les actions anthropiques perpétuent

la dégradation de la ressource pérenne et constituent un obstacle

pour la gestion et conservation durable du couvert ligneux. Pour ce fait, il

nécessite une politique règlementaire juridique et un appui

institutionnel afin que les ligneux pérennes soient

protégée et conservée.

o Au Cameroun, c'est la Loi n°96/12 du 05 août

1996 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement qui la

réglemente. Dans son article 4, paragraphe d, elle donne une

définition du développement durable comme étant « le

mode de développement qui vise à satisfaire les besoins de

développement des générations présentes sans

compromettre les capacités des générations futures

à répondre aux leurs ».

o La loi forestière de 1994 ne parle, quant à

elle, que de protection des forêts, charge qui incombe à

l'État. C'est d'ailleurs cette gestion centralisée des

147

ressources qui pose problème, car elle n'intègre

pas toutes les parties prenantes. Avec l'avancée remarquable du

processus REDD+ au Cameroun dans les années 2012 et 2013 et le souci

d'engager la société civile et les populations locales dans la

gestion durable des forêts, le Cameroun et bien d'autres pays de la

sous-région se sont engagés dans les processus de réforme

des lois. Cette dernière vise à améliorer le cadre

réglementaire pour une gestion durable des ressources. Le pays a donc

engagé depuis peu le processus de révision de sa loi

forestière datant de 1994, avec pour défis d'assurer la pleine

participation de tous les acteurs et d'intégrer les enjeux

émergents liés à la gestion des ressources

forestières et fauniques (UICN, 2014). Ainsi, la gestion

concertée des ressources impliquant la participation effective des

populations locales est le gage d'une gouvernance environnementale

améliorée.

Les différentes reformes en matières de lois

relatives à la protection de l'environnement ont commencés depuis

1994 et subissent des modifications jusqu'à nos jours. Le tableau

suivant donne le récapitulatif des différentes

réformes.

Tableau 21. Texte de lois sur la protection de la nature au

Cameroun

|

PERIODE

|

TEXTES D'APPLICATION

|

|

1995

|

-Décret N° 95/466/PM du 20 juillet 1995 fixant les

modalités d'application du régime de la faune

|

|

-2. Décret N° 95 / 531/PM du 23 août 1995

fixant les modalités d'application du régime des forêts

(MINEF)

|

|

1996

|

3. Décret N° 96/642/PM du 17 septembre 1996

Fixant l'assiette et les modalités de recouvrement des droits de

redevances et taxes relatifs à l'activité forestière

|

1998

|

4. Décret N° 98 /345 de la 21/12/98 portante

organisation du Ministère de l'environnement et des forêts

|

1999

|

5. Décret N° 99/781/PM du 13 octobre 1999 fixant

les modalités d'application de l'article 71(1) nouveau de la loi

n°94 /01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts de la

faune et de la pêche ;

|

|

148

|

2002

|

6. Arrêté N°0222/A/MINEF du 25 mai 2002

portant procédures d'élaboration, d'approbation, de suivi et de

contrôle de la mise en oeuvre des Plans d'Aménagement des

Forêts de production du domaine forestier permanent

|

2006

|

7. Instruction N° 1/MINEP/CAB du 19 avril 2006

prescrivant la lutte contre l'exploitation illégale des ressources

naturelles

|

2008

|

8. Arrêté N° 0315/MINEF fixant les

critères de présélection et les procédures de choix

des soumissionnaires des titres d'exploitation forestière

|

|

9. Arrêté N° 0518/MINEF/CAB fixant les

modalités

d'attribution en priorité aux communautés

villageoises

riveraines de toutes forêts susceptibles d'être

érigée en forêts communautaires

|

|

Source : Gilles Herbert FOTSO.

Université de Douala - Master 2 Recherche 2012 adapté par

Djafnga

La multitude de ces réformes administratives montre la

volonté du gouvernement camerounais de protéger son patrimoine

naturel. On remarque ainsi que le premier décret avait pour but de fixer

les modalités d'application du régime de la faune et des

forêts alors que le décret de 2008 entre plus en détail car

il fixe les critères de présélection et les

procédures de choix des soumissionnaires des titres d'exploitation

forestière et les modalités d'attribution en priorité aux

communautés villageoises riveraines de toute forêts susceptibles

d'être érigée en forêts communautaires. On voit ainsi

la nécessité d'impliquée les populations locales dans la

promotion et la gestion des forêts communautaires.

Les politiques sectorielles relatives à la conservation

de la biodiversité et au développement durable

élaborées au Cameroun incluent principalement le régime

des forêts et de la faune (contenu dans la loi n° 94/01 du 20

janvier 1994) et ses divers décrets d'application, dont les objectifs

comprennent :

- La protection du patrimoine forestier et faunique de la

nation en participant à la conservation de l'environnement et à

la préservation de la biodiversité de façon durable, ainsi

qu'en renouvelant les ressources forestières et fauniques grâce

à une meilleure gestion ;

149

- L'approvisionnement régulier en produits forestiers

et fauniques de façon durable pour les générations

présentes et futures ;

- La participation des populations rurales, des partenaires et

des parties prenantes à la mise en oeuvre, notamment par le biais de la

propriété des forêts communautaires.

La mise en place de ces lois permet de limiter la

dégradation des ligneux pérennes. Toutefois, il faut allier ces

lois avec d'autres mesures plus intégrante afin de mettre sur pied un

système solide et plus innovateur dans le domaine de la protection des

ligneux pérennes. Les perspectives sont ainsi proposées dans

cette optique.

4.4.2. Perspective pour une gestion durable des ligneux

pérennes

Pour assurer une gestion plus efficiente et plus efficace des

ligneux pérennes, des stratégies doivent être revues et

adoptées au niveau de tous les acteurs (populations, institutions,

Etat). Ces stratégies doivent être orientées dans plusieurs

sens. Il faut ainsi :

1' Une gestion intégrée des ligneux

pérennes : Elle consiste à adopter une vision globale et

multifonctionnelle des ligneux pérennes. Elle recherche des voies

possibles qui soient à la fois écologiquement durable,

socialement équitable et économiquement viable. En effet, la

recherche d'une gestion ligneuse écologiquement durable consiste

à toujours mieux comprendre et utiliser les forces de la nature à

l'oeuvre. Ce critère requiert que toutes les décisions concernant

l'aménagement soient fondées sur une compréhension

actualisée et profonde des fonctions écologiques des ligneux.

1' Une gouvernance plus transparente et

équitable : La bonne gouvernance et la transparence sont des

préalables à une lutte efficace contre la pauvreté et

à une gestion durable des ligneux pérennes dans la

localité de Houdouvou. Les faiblesses et insuffisances du dispositif

institutionnel apparaissent aujourd'hui comme un des principaux écueils

à une bonne gouvernance. En effet, la volonté politique du

gouvernement, la participation effective des populations, la prise de

conscience du secteur privé, comme aussi l'engagement de la

communauté internationale, sont autant nécessaires pour rompre le

cercle vicieux où la pauvreté est à la fois cause et effet

de la dégradation de l'environnement en

150

générale et des ligneux pérennes en

particulier. Une bonne gouvernance dépend des acteurs locaux et des

groupes d'intérêt : il faut qu'ils jouent leur propre rôle

et se respectent les uns les autres.

? Une réduction de la

vulnérabilité des forêts des terres arides aux

événements naturels défavorables : Les

forêts des terres arides sont exposées à plusieurs

difficultés et dangers naturels : les inondations, la sécheresse,

les tempêtes de vent, les précipitations

irrégulières, le stress hydrique, etc. En raison de la pression

démographique sans cesse croissante, la demande est aujourd'hui

supérieure à la production forestière dans les zones

arides. La mise en valeur des forêts dans les zones arides doit donc

envisager l'adoption de mécanismes visant à diminuer la

vulnérabilité des forêts à ces facteurs.

? Une participation des communautés à la

surveillance et à la prévention des menaces pesant sur la

santé des forêts : Les institutions responsables de la

protection des forêts doivent collaborer avec d'autres parties prenantes,

tels que les bûcherons, les producteurs de charbon de bois, les

agriculteurs, les groupes de chasseurs et les éleveurs, pour

prévenir et maîtriser les maladies, les incendies et autres

menaces susceptibles de mettre en danger les forêts des terres arides.

Les populations susceptibles de prêter leur concours doivent être

clairement identifiées et des points focaux fiables doivent être

désignés, encouragés à entretenir un contact avec

le département des forêts et bénéficier de courtes

formations en complément d'autres activités ;

? Une application d'une approche adaptative de gestion

forestière : L'adaptation au changement climatique

nécessite d'adopter une approche de gestion souple, réactive et

préventive. La vigilance et la surveillance sont indispensables pour

déceler les effets du changement climatique sur les

écosystèmes forestiers et pour appliquer une gestion adaptative.

Des systèmes de surveillance fondés sur les conditions locales

doivent être établis dans les zones forestières de vaste

superficie.

? Promouvoir les ressources forestières

d'importance socio-économique : Les forêts ne sont pas

seulement une source de subsistance pour les populations rurales ; elles sont

également de plus en plus souvent une source de produits pour

151

les populations urbaines, qui sont tributaires de la

production des zones rurales à proximité des villes. La gestion

forestière doit faciliter l'accès aux nombreux avantages que

procurent les forêts et contribuer à leur durabilité ;

? Etablir un cadre juridique, politique et

institutionnel favorable à la gestion durable des forêts :

Etablir et appliquer de bonnes pratiques de gestion forestière

représente un grand défi dans la localité de Houdouvou. La

pauvreté tend à encourager les populations à adopter des

stratégies plus simples pour survivre. Les nouvelles règles sont

appliquées durant une certaine période, mais sont ensuite peu

à peu oubliées lorsque l'élan disparaît. La seule

solution consiste à examiner et à réviser en permanence

les lois, les réglementations et les engagements, ce qui est un outil

très important pour assurer le fonctionnement et le suivi des programmes

de gestion. Les obstacles linguistiques doivent être surmontés ;

pour cela, les administrations forestières et les ONG doivent

améliorer la communication avec les communautés locales en les

aidant à comprendre les documents et les procédures de base, en

les expliquant, en les commentant et en les traduisant dans les principales

langues locales.

? Utilisation de la méthode PLASA : La

Méthode PLASA repose sur 5 théories et utilise comme

ingrédients les matériaux disponibles dans la nature (cailloux,

pierres, gravier, sable, fumier, compost, eau). La première phase est le

captage de la frange capillaire. Elle est suivi la mise en place de trou en

forme d'entonnoir inversé et de l'épandage des terres riches et

humide. Les dernières phases concernent le revêtement et la prise

en charge. La méthode PLASA (Planter Sans Arrosage)

détaillée dans la les étapes suivantes :

Etape 1 : Capter la frange capillaire : La

frange capillaire est en géologie la zone de transition une zone

saturée et une zone non saturée. A ce niveau, l'opération

consiste à un trou qui atteint le niveau de cette frange capillaire afin

que le jeune plant puisse bénéficier du système naturel

d'arrosage. Son influence s'observe généralement à partir

de 15 à 20 cm au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la fin

de la saison des pluies (novembre à avril) et selon la nature du sol

(sols latéritiques, argileux, sablonneux...). Ce niveau se reconnait par

une sensation de fraîcheur au toucher de la terre qui sort du fond du

trou.

152

Etape 2 : Faire un trou adéquat : Pour

faire un bon trou, il doit être en forme d'entonnoir renversé afin

de réduire l'action des rayons solaires sur la frange capillaire ; car

un trou à large ouverture accueille plus de rayons solaires qu'un trou

à ouverture modérée.

Etape 3 : améliorer la qualité du

terreau : A ce niveau, l'opération consiste à trouver

une terre bénéfique à la plante car une terre riche en

éléments nutritifs (matière organique, compost, fumier

etc...) constitue une « alimentation riche et équilibrée

» pour une croissance normale et une bonne santé de la plante.

Etape 4 : Poser un revêtement à double

fonction : Le revêtement est posé sur les parois

supérieures du trou et au pied du plant afin de réduire le

processus de dessèchement dû à l'effet des rayons solaires

et au vent. On utilise à ce niveau pierres, cailloux et graviers comme

matériaux de revêtement eu égard aux

caractéristiques protectrices que renferment ces matériaux.

En outre ce revêtement crée un environnement peu

attractif aux termites comparativement au paillage dont l'inconvénient

est de favoriser la prolifération des termites.

Etape 5 : L'arrosage et la protection : Cette

étape est la dernière de la méthode PLASA. La

Méthode PLASA fait de la frange capillaire la source principale

d'alimentation en eau. Cependant, dès l'apparition des signes de

déshydratation du plant (feuilles fanées le matin, craquantes

avec perte d'éclat). L'arrosage se fait, lentement, longuement afin de

réussir l'infiltration de l'eau sous le plant.

La Méthode PLASA enregistre des gains en

économie d'eau et de temps : 1 litre d'eau par semaine par plant, une

fréquence d'arrosage allant de : 1 fois par semaine à 1 fois les

15 jours, 1 fois le mois, et, souvent à 0 arrosage durant la saison

sèche.

La mise en place de cette méthode dans la

localité de Tchéré serait d'une importance remarquable,

car les populations ne vont plus se peiner pour arroser à chaque fois

les plants et les plants auront des meilleures conditions pour se

développer.

La prise en compte de toutes ces stratégies pourrait

endiguer ou freiner la dégradation spatio-temporelle des ligneux

pérennes dans la localité de Houdouvou. Une gestion participative

et un développement durable impulsé par la base est une condition

nécessaire à la pérennisation des ligneux

pérennes.

153

|