II.2.1 PHASE DE DEVELOPPEMENT

La phase de développement comporte trois étapes

essentielles : le choix du logiciel de programmation, les

fonctionnalités utilisées et l'organisation et la structure du

contenu.

a. Choix du logiciel de programmation

Le logiciel de programmation utilisé est

eXeLearning (eLearning XHTML editor). C'est un logiciel auteur qui est

dédié pour créer des contenus et des modules

d'évaluations dans la perspective d'alimenter les environnements

numériques de travail (ENT) dans une logique de formation, de suivi

et

- 51 -

d'accompagnement des apprenants (Le Clainche, 2010).

Développé à l'Université d'Auckland en

Nouvelle-Zélande, eXeLearning permet de

créer des séquences d'activités d'apprentissage

interactives dans tous les domaines de l'enseignement.

Simple, efficace et multiplateforme (Windows, MacOS, Linux),

ce logiciel permet à l'enseignant de créer des cours attractifs

que l'apprenant qui pourra l'utiliser pour produire des travaux et s'initier

à une utilisation propre des ressources d'Internet.

Devant une grande variété d'outils pouvant

être utilisés pour la conception et la mise en ligne des contenus,

notre choix a porté sur ce logiciel pour les raisons suivantes :

- eXeLearning est un outil

polyvalent qui permet de générer différents types de

contenus adaptés à différents plateformes

pédagogiques telles que Moodle, Claroline, Ganesha,

Dokeos, etc. ;

- eXeLearning est un logiciel open

source (libre et gratuit) ; mais suffisamment performant dans la mesure

où il permet l'intégration de plusieurs types de contenus

(textes, iconographiques, audio ou vidéo) et dans la mesure aussi

où il permet de créer des évaluations interactives avec

une possibilité de suivi des apprenants ;

- des exercices interactifs (textes à trous, QCM, etc.)

peuvent également être proposés ;

- il permet de présenter des contenus sous forme de

documents numériques de qualité professionnelle ;

- eXeLearning propose la

création des outils pédagogiques ou iDevices qui

comprennent une gamme de formes pédagogiques qui décrivent le

contenu (p.ex. objectifs, études de cas, activités de lecture,

texte libre) ;

- 52 -

- Avec eXe, les utilisateurs peuvent

développer des structures d'apprentissage qui leur conviennent et

créer des ressources flexibles et facilement mises à jour ;

- il est conçu pour aider les enseignants et les

concepteurs pédagogiques dans la publication du contenu sur le web, sans

être des experts du HTML ou du XML.

b. Les fonctionnalités utilisées

Nous allons nous attarder uniquement aux

fonctionnalités que nous avons exploitées. Les différents

outils peuvent être classés en deux catégories : les outils

d'édition de textes et les outils d'évaluation.

1. Les outils d'édition de textes

:

Ces outils nous ont permis de rédiger un texte libre,

présenter une activité, proposer une activité de lecture

en donnant des consignes, préciser les objectifs visés à

travers l'activité proposée et présenter un message de

retour suite à l'activité. Les outils d'édition

utilisés sont : activité, activité « lecture »,

objectifs, réflexivité et texte libre.

2. Les outils d'évaluation :

Pour créer les activités d'évaluation,

nous avons exploité les outils pédagogiques suivants :

activité « remplir les blancs », choix multiple, exercice

« vrai ou faux », galaxie d'images et Quiz SCORM.

Chaque activité d'évaluation commence par une

consigne qui sert de base à l'exercice. Il est possible de donner des

indices pour aider l'apprenant à comprendre la question en cas de

besoin. Ensuite, on peut mettre un message de retour approprié

(écho en retour) qui lui permettra de savoir si sa réponse est

exacte.

- 53 -

Hormis le Quiz SCORM qui est un outil d'évaluation

sommative, tous les autres sont des outils d'évaluation formative. En

fait, le quiz SCORM est une variante du QCM, mais qui permet d'enregistrer les

scores de l'apprenant. Mais en amont, le score exigé est fixé

pour que l'exercice soit considéré comme réussi.

Ces différentes ressources qui sont mises à la

disposition de l'élève sont choisies pour susciter la motivation

de celui qui apprend en le renforçant positivement et en lui donnant un

espace dans lequel il puisse apprendre à son propre rythme.

Nous avons mis également l'accent sur le

caractère personnel de l'apprentissage (enseignement

individualisé) et sur les activités à réaliser

(expériences, documentaires et situations-problèmes).

c. Organisation et structure du contenu

La première tâche à réaliser

était d'organiser et de structurer le contenu d'apprentissage dans

l'environnement informatique. A cet effet, nous avons d'abord

créé le plan de la séquence et choisi les activités

pour alimenter ses différentes parties.

Selon la démarche pédagogique centrée sur

l'élève, chaque séquence d'apprentissage porte un titre et

comprend quatre rubriques sous forme d'activités, à avoir :

je m'exerce, j'expérimente, je me documente, je

résous une situation-problème et je découvre les mots

clés. Pour faciliter l'exploration et l'exploitation du

contenu par les apprenants, nous avons remplacé le jargon informatique

par le jargon pédagogique. Ceci dans le but de respecter l'esprit de

notre approche basée sur la responsabilisation et l'intérêt

de l'apprenant qui le pousse à se prendre en charge en faisant le choix

de l'activité qu'il désire réaliser.

A présent, nous allons présenter les

éléments constitutifs de chaque module. Nous décrirons

ci-dessous les six unités pédagogiques de base.

- 54 -

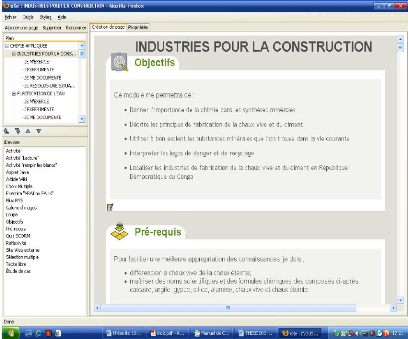

Les figures suivantes dévoilent la présentation

de quelques pages du didacticiel. La figure II.3 montre l'arborescence du plan

et la page d'accueil du didacticiel.

Figure II.3 : Arborescence du plan et page d'accueil

du didacticiel

Après cette étape, nous avons ensuite repris ces

quatre activités de base dans les autres modules formant ainsi un

système informatique plus complexe avec 15 (quinze) module, dont la

granulométrie (taille) a été bien étudiée

(ni trop grande, ni trop petite à la fois). Parmi ces modules, on compte

5 (cinq) qui cadrent avec les synthèses minérales et 10 (dix) qui

portent sur les synthèses organiques.

- 55 -

1. UNITE 1

Cette unité donne le titre du module, les objectifs

poursuivis, les pré-requis et l'activité « lecture ».

Les objectifs sont formulés à la première personne pour

sensibiliser l'apprenant sur les savoirs, les savoir-faire et les

savoir-être qu'il doit acquérir (cfr. Figure II.4)

Figure II.4 : Présentation d'un module avec

ses objectifs et pré-requis

Cette unité permet à l'ordinateur de jouer le

rôle de tuteur et de précepteur car elle présente les

informations du module sur l'écran. L'apprenant est invité

à lire et à étudier. Cette activité est du type

cognitif et dans ce cas le didacticiel remplit sa fonction de tutoriel.

- 56 -

2. UNITE 2

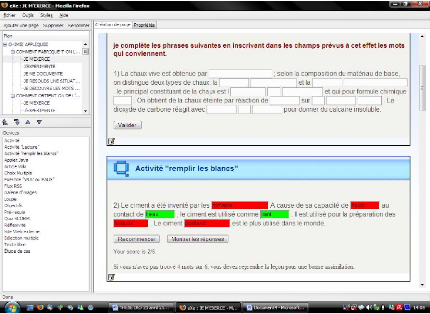

L'unité 2 porte sur les exerciseurs. A la fin de la

première activité consacrée sur la « lecture »,

l'élève est invité à s'exercer afin de tester et de

consolider ses connaissances sur les notions apprises dans le module. Les

outils d'évaluation qui sont intégrés dans cette

unité sont présentés dans les figures ci-après :

La figure II.5 montre un exemple d'une activité «

remplir les blancs ».

Figure II.5 : Énoncé d'une

activité « remplir les blancs » ou texte « à trou

»

La figure II.6 donne la correction de l'activité «

remplir les blancs », les

|

réponses exactes apparaissent sur fond vert alors que

celles qui sont

|

fausses

|

apparaissent sur fond rouge. Comme il s'agit d'une

évaluation formative, si l'élève est bloqué, il

peut se faire aider en cliquant sur le bouton « Montrer les

réponses »

- 57 -

Figure II.6 : Correction de l'activité « remplir

les blancs » La figure II.7 indique un exemple de QCM

Figure II.7 : Questionnaire à choix multiple

(QCM)

- 58 -

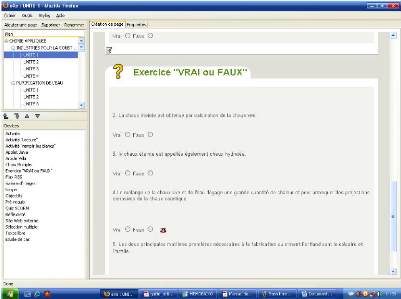

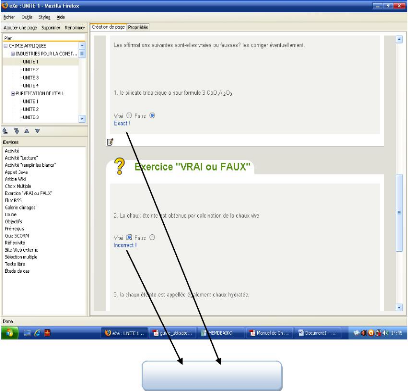

La Figure II.8 illustre un exemple de question à deux

choix, de type vrai/faux.

Figure II.8 : Question à deux choix

(vrai/faux)

- 59 -

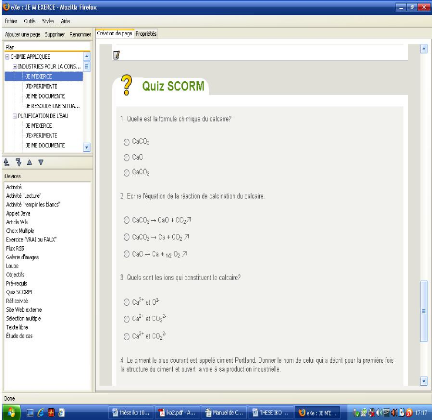

La figure II.9 indique un exemple de question de type Quiz

SCORM

Figure II.9 : Quiz SCORM

Grâce à ces différents outils

d'évaluation formative, l'ordinateur joue le rôle de stockage et

de distribution d'exercices. L'unité 2 cadre mieux avec la

théorie béhavioriste.

- 60 -

La figure II.10 illustre le feed-back immédiat.

Feed-back immédiat

Figure II.10 : Feed-back

immédiat

Cette figure montre une correction instantanée aux deux

questions posées ; le renforcement positif pour une réponse

exacte et le renforcement négatif pour une réponse incorrecte.

Cette rétroaction entre dans la ligne de compte de la pédagogie

Skinnerienne fondée sur le conditionnement opérant. Ceci permet

de s'assurer si l'objectif est atteint ou non.

- 61 -

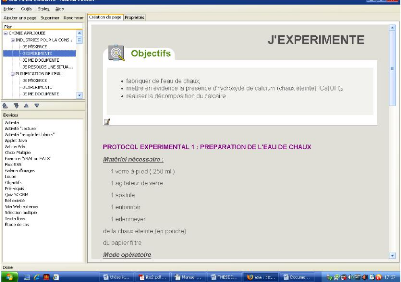

3. UNITE 3

L'unité 3 est consacrée aux activités

expérimentales telles que des travaux pratiques effectivement

réalisables par les élèves avec des manipulations

décrites de façon détaillée, les objectifs des TP

sont précisés clairement, ainsi que le matériel

nécessaire ; ces TP font l'objet de questions qui facilitent l'analyse

et l'interprétation. La figure II.11 illustre une activité

expérimentale.

Figure II.11 : Activité

expérimentale

Cette activité vient appuyer l'aspect

expérimental du cours de chimie en proposant un protocole que

l'élève peut maîtriser et appliquer au laboratoire.

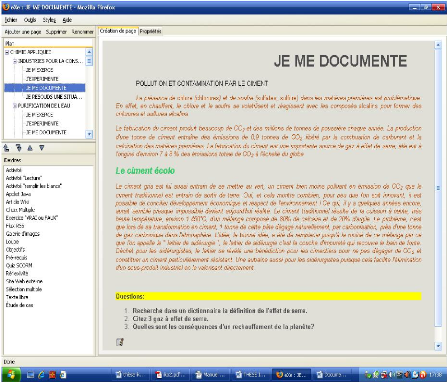

4. UNITE 4

Cette unité porte sur une activité documentaire

qui permet une ouverture pluridisciplinaire vers les sciences naturelles et les

problèmes de consommation ou d'environnement, des dossiers clairs et

illustrés proposant un rapprochement du cours avec la vie industrielle

et technique, des questions permettent de susciter une discussion autour du

thème abordé.

La figure II.12 montre une activité documentaire.

- 62 -

Figure II.12 : Activité

documentaire

L'activité documentaire peut faire l'objet d'un devoir

ou d'un travail collaboratif que les élèves devront

présenter et discuter dans une séance plénière en

classe. Elle offre une occasion de construction collective des connaissances ;

ce qui cadre avec l'approche socioconstructiviste.

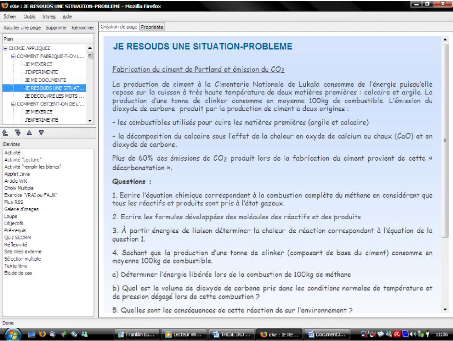

5. UNITE 5

L'unité 5 est consacrée aux activités

d'intégration : elles consistent à placer les

élèves devant des situations de la vie courante par un

questionnement bien mené qui transforment le savoir en savoir-faire.

Dans ce savoir-faire, l'élève exerce les compétences

visées par le module. Ce sont ces activités qui donnent du sens

aux apprentissages.

- 63 -

Figure II.13 : Situation-

problème

Cette unité peut constituer un exercice d'examen type

qui permet aux élèves de mobiliser les différentes

ressources afin de résoudre un problème concret. Elle se place

dans l'approche constructiviste.

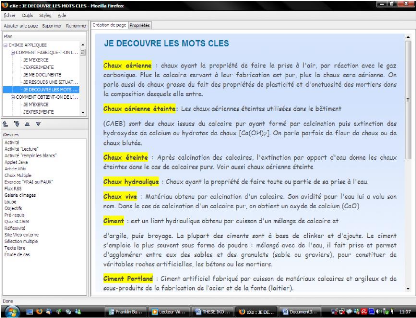

6. UNITE 6

Cette unité comporte une liste des mots clés

à laquelle l'élève peut recourir pour comprendre la

signification des concepts qu'il ignore. C'est une sorte de lexique ou

glossaire qui regroupe les mots cités dans le texte dans l'ordre

alphabétique.

- 64 -

Figure II.14 : Je découvre les mots

clés

Cette unité aide les apprenants à poursuivre

leur apprentissage en cas de difficulté liée à la

compréhension des termes chimiques sans recourir à quelqu'un.

|