2. Ampleur de la pollution agricole

La pollution peut-être définie comme « une

altération du milieu naturel liée à l'activité

humaine au travers d'effets directs ou indirects » (Ramade, 1993) ou plus

précisément comme « l'introduction directe ou indirecte, par

l'activité humaine de substances [...] dans l'air, l'eau ou le sol,

susceptibles de porter atteinte à la santé humaine ou à la

qualité de l'environnement, d'entrainer des détériorations

des biens matériels, une détérioration ou une entrave de

l'agrément de l'environnement ou à d'autres utilisations

légitimes de ce dernier » (Directive 96/61 de l'UE, 1996)

Suite à l'amélioration des niveaux de pollution

issus des rejets industriels et urbains, la filière agricole est devenue

la première cause de dégradation des eaux en France. Bien que les

pollutions ponctuelles aient pu être solutionnées par les

investissements européens en termes de mise aux normes des

bâtiments d'exploitation, les efforts entrepris pour la maitrise des

pollutions diffuses d'origine agricole sont restés insuffisants. 50

à 75% des eaux de surface et souterraines seraient fortement

dégradées par la pollution du secteur agricole (MNHN, 2005),

faisant courir au territoire français le risque de ne pas atteindre le

bon état écologique des masses d'eau requis par la Directive

Cadre sur l'Eau 2015. Les pollutions diffuses constituent, par

définition, un problème transversal et épineux pour

différentes raisons. Concernant des espaces importants et

imprécis, elles sont difficiles à identifier et donc à

gérer. Les pratiques agricoles de nombreux acteurs à

l'échelle d'un bassin versant peuvent être impliquées dans

ce type de pollution, rendant laborieuse l'identification des causes.

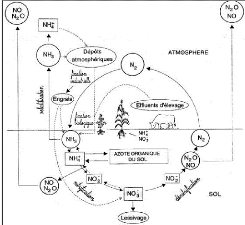

1. L'azote d'origine agricole

L'azote peut provenir de rejets urbains et industriels, mais

sa présence dans les masses d'eau résulte majoritairement de la

généralisation de son usage pour le maintien des rendements

agricoles, sa présence naturelle étant indispensable à la

croissance des végétaux. Toxique pour les organismes aquatiques

et puissant eutrophisant, sa toxicité pour l'homme reste discutée

à ce jour.

L'azote se trouve sous différentes formes dans le sol

:

- D'origine minérale lorsqu'il est en phase aqueuse ou

adsorbée. C'est une forme soluble donc hautement lessivable qui

représente 2 à 4% de l'azote total du sol. On y trouve les

Nitrates (NO3 -), les nitrites (NO2 -) et l'ion ammonium (NTT4 +)

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 6

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

- D'origine organique lorsqu'il est intégré aux

organismes vivants et dans la matière organique du sol. Cette forme qui

migre peu dans le milieu constitue l'essentiel de l'azote contenu dans le

sol.

A noter que des échanges s'opèrent entre ces deux

formes de l'azote :

- L'azote minéral peut être adsorbé puis

intégré aux tissus vivants pour se convertir en azote

organique.

- L'azote organique peut être minéralisé

en azote lessivable lors de la décomposition des tissus

végétaux, ou rejoindre la matière organique à

minéralisation lente, dite « stable ». La forme la plus stable

de l'azote minéral étant le nitrate NO3 -.

- Le nitrate peut toutefois être converti en azote

gazeux dans un milieu réducteur dépourvu d'oxygène (zones

humides, fossés...) selon un processus de dénitrification.

Figure N°2 : Cycle de l'Azote en milieu agricole

Les techniques agriculturales employées

conditionnent ces échanges.

L'exploitant réalise

des apports d'azote sous forme minérale (engrais minéraux) ou

sous forme organique (lisiers et fumiers) afin de compenser les pertes d'azote

minéral liées au lessivage des sols et d'azote organique

exporté par les récoltes. Les pratiques entrainant la

présence d'un reliquat d'azote facilement lessivable augmentent les

risques de pollution. C'est le cas de la surfertilisation ou d'apports

azotés trop importants pour des rendements qui seront finalement

inférieurs aux prédictions. Un drainage excessif des sols

favorise les flux de nitrates vers les masses d'eau et peut constituer un

court-circuit des zones potentielles de dénitrification (zones humides,

eaux stagnantes sur sol peu perméables, forêts rivulaires, bandes

enherbées...). Les conditions climatiques impactent également le

transfert des polluants. La survenue d'une pluie efficace entre

l'épandage et l'adsorption par les cultures entraine un risque de

lessivage important. Les années humides sont donc des années de

forte pollution azotée. De même, les automnes doux à

pluviométrie moyenne favorisent la minéralisation d'azote

organique en azote minéral lessivable, à une période

où la demande en azote des cultures chute. La pollution nitratée

des masses d'eau y est maximale.

La pollution azotée présente également

une variation spatiale de son ampleur. On observe généralement

des teneurs en nitrates plus fortes en aval qu'en amont du fait de la

réduction de

la capacité auto-épuratoire du cours d'eau vers

l'aval provoquée par la baisse d'oxygénation inhérente au

ralentissement de l'écoulement.

Géographiquement, les secteurs le plus touchés

sont les zones d'élevage intensif surchargées en azote organique

issu des effluents, et les espaces de grandes cultures fortement

fertilisés où les ressources en eau sont majoritairement

superficielles : Bretagne, Poitou-Charentes, Pays de la Loire et Bassin

Parisien.

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

La carte des zones vulnérables établie dans le

cadre de la Directive Européenne 91/676/CEE, dite « Directive

Nitrates » permet d'évaluer la spatialisation de la pollution

azotée sur le territoire français. Le zonage concerne les eaux

superficielles dont la concentration en nitrates dépasse la norme «

eau potable », soit 50 mg/L, et pour lesquelles un programme d'action est

mis en oeuvre. La France vient à ce titre d'être condamnée

par la Cour de Justice de l'Union Européenne pour manquement à la

mise en oeuvre de cette directive.

Rappelons que le milieu aquatique est considéré

comme dégradé dès que la concentration en nitrates

excède 10 mg/L.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 7

Figure N°3 : Carte 2007 des zones Figure

N°4 : Carte de l'évolution des

vulnérables « Directive Nitrates » (source

nitrates dans les cours d'eau 1998-2011

MEEDDAT)

Après une augmentation continue des teneurs en nitrates

depuis les années 1970, il semblerait que les politiques

environnementales mises en oeuvre aient permis de stabiliser la situation.

Selon les données de l'IFEN 2004, la concentration moyenne en nitrates

serait passée de 10 mg/L en 1970, à 19 mg/L en 2000 pour

atteindre 17 mg/L en 2004. La situation reste cependant

hétérogène selon les bassins versants comme le confirment

les données du Service de l'Observation et des Statistiques (SOeS). Ce

dernier note une amélioration ou une stagnation des teneurs en nitrates

dans les régions les plus touchées (bassins de l'ouest) et une

dégradation lente dans les bassins jusque-là peu affectés

(sud de la France). Par ailleurs, les coûts de l'eutrophisation due aux

nitrates restent élevés. Selon le rapport 2011 du CGDD, la

dépollution des nappes phréatiques françaises couterait

plus de 522 milliards d'euros, tandis que la gestion des excédents

azotés pour l'eau potable représenterait 54 milliards d'euros,

investissement en grande partie assuré par les ménages.

Master 2 Politiques Territoriales de Développement

Durable 8

Première partie :

Relation Eau-Agriculture au niveau national La Seille :

Gestion de la ressource en eau et pollution agricole

|